原文发表于《艺术史与艺术哲学(集刊)》(第三辑)

上篇

每位画家都以自己的方式概括了绘画史。

——吉尔·德勒兹,1981年

一 、伟大的画家与独特且持久的符号

什么样的画家是伟大的画家?马蒂斯曾下过这样一个定义:“伟大的画家能够找到独特且持久的符号(sign),他用这些造型语言来表达自己的视觉精神。”[1]10年后(1942年),在与诗人朋友路易·阿拉贡(Louis Aragon)的谈话中,马蒂斯更加明确自己的看法:“艺术家的重要性取决于他引入造型语言的新符号的数量。”而当阿拉贡表示自己难以理解马蒂斯所谓的符号时,马蒂斯举了两个例子,一个是德拉克洛瓦所绘的手:

为什么人们会说德拉克洛瓦画的不是手,而是爪子?因为德拉克洛瓦是画大壁画的,他必须在某个特定的地方,结束贯穿整个作品的富有动感的线条,阿拉伯纹样式的曲线,他把它一直带到人物手臂的末端,然后弯一下,就用一个符号结束了,就是一个符号!画面上总是这个同样的符号,这样的手,用同样的方法绘制,并不是某只特定的手,而是他的手,他的爪子。[2]

另一个则是缅甸菩萨的手:

那些雕像的手臂都很长,非常灵活……手就像长在茎上的一朵花。这是缅甸菩萨的手的符号。它可能有宗教、祭祀、礼仪或仅仅是艺术特征。每一样东西都有一个符号。这标志着艺术家在认识和表达世界上的一种进步,节省时间,能最简洁地表达事物的特性。一个特定的符号。[3]

在马蒂斯看来,画家分两类,一类是写实主义画家(如柯罗);一类可以运用自己的符号进行创作(如德拉克洛瓦)。对马蒂斯而言,他当然更中意后者,正如他自己说的,“有了符号,你就可以自由地、装饰性地创作了(freely and ornamentally)”[4]。什么是“装饰性地创作”?如果说它是一个令马蒂斯期待的过程,那么期待的结果就是“装饰性的作品”。简单地说,马蒂斯追求的就是装饰性,“一幅画应该始终是装饰性的”[5]。装饰性意味着令人愉悦、让人放松。马蒂斯曾不止一次地表达过这样的艺术理想,而1908年是一个分水岭,他的《画家笔记》终于在年末得以发表,这是他第一次用书面语言清晰而自信地表达自己的艺术观念。巴尔(Alfred H. Barr)认为,《画家笔记》在艺术史上占据重要地位,它不仅对马蒂斯的创作实践产生了重要影响,更是“马蒂斯关于艺术最完整而且最重要的陈述”[6]。

在《画家笔记》中,马蒂斯第一次明确提出自己的梦想——“一种平衡、纯洁又宁静的艺术,没有令人烦恼或压抑的题材,一种为每一位脑力劳动者、商人和文人提供的艺术,比如,就像一把舒适的扶手椅,能让人从疲劳的身体中恢复过来,抚慰人的心灵”[7]。第二年,马蒂斯在接受夏尔·艾蒂尔(Charles Estienne)采访时,重复了这段话。[8]到了1945年,此时距《画家笔记》发表已37年,马蒂斯在秋季沙龙上展出了37幅作品。在接受德刚(Léon Degand)的采访时,他依然面临这样一个问题:“人们仍在指责你的艺术极富装饰性,也就是轻蔑地说它们是肤浅的。”马蒂斯引用德拉克洛瓦的话为自己辩护,“我们不被理解,我们只被承认”。不但如此,他还认为装饰性的评价不是贬义,因为“艺术作品的装饰性尤其珍贵,它是一个最基本的特征”,“所有法国淳朴派艺术都是装饰性的”。[9]1950年,在《画家笔记》发表42年后,沙尔伯尼耶(Georges Charbonnier)再次问起马蒂斯这样一个问题:“伦勃朗的画也不会总是传达宁静,埃尔·格列柯(El Greco)更是常常诉说焦虑,而马蒂斯你,则时常说自己不想令人不安,这从何解释?”对此,马蒂斯的回答简洁又明确:“我相信我的作用就是让人宁静,因为我自己需要平静。”[10]

至此,我们才得以较为清晰地认识马蒂斯的艺术理想。他视“装饰性”为艺术作品最根本也是最珍贵的特征,目的则是令人愉悦,让人放松。而要实现这一切,关键就是要找到个人的造型符号。但寻找特定又持久的符号并非易事,“需要对物品进行很长时间的研究才能知道它的符号是什么”;如果某种符号与其他符号不协调,“它就没有价值”。[11]马蒂斯的艺术理想为我们理解他何以成为现代艺术大师提供了一种新的视角:伟大的画家离不开伟大的作品,而伟大的作品又离不开特定的符号——能够用同样的方法简洁有力地表现事物的特性。在马蒂斯身上就是“装饰性的符号”,对装饰性符号的探索与追寻,便是理解马蒂斯艺术生涯的重要线索。

马蒂斯的艺术生涯是姗姗来迟的。1890年,21岁的马蒂斯才开始到巴黎学习绘画。1892年,马蒂斯改投到古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau)门下学习,一学就是6年,直至1898年莫罗去世。在莫罗的带领下[12],马蒂斯系统地学习卢浮宫里的老大师们的画作。从1898年到1905年,马蒂斯在30岁前后的几年间,学无常师、风格多变,试图赶上同时代艺术家的步伐。他经由拉塞尔学习了莫奈与梵高,通过毕沙罗走向了塞尚,又因为蒙弗雷德(Daniel de Monfreid)接受了高更,还跟西涅克学习点彩派技法,与纳比派成员交往甚密。[13]1905年,马蒂斯和朋友们开启了20世纪首个艺术运动——“野兽派”,马蒂斯被誉为野兽派大师,野兽派也成为他的艺术走向成熟的一个起点。自野兽派之后的十年间,马蒂斯从挂毯、织物、花瓶、桌布等装饰品中提取了装饰性图案,其中最为经典的阿拉伯纹样(arabesques)成了他的母题之一。到了20世纪20至30年代,他在尼斯所画的宫女们虽然也是被包裹在满幅阿拉伯纹样中,但人物才是他那时的真正感兴趣的主题。1941年,马蒂斯已经72岁,经历大手术后只能坐上轮椅,他开始以剪纸为主要方法进行创作,成就了一批最富装饰性的剪纸作品。此外,除了绘画、壁画和剪纸,马蒂斯一生还创作了数量可观的雕塑,设计书籍插图,也做过舞台设计,甚至设计了整个旺斯小教堂。

在这样的艺术生涯中,阿拉伯纹样逐渐从马蒂斯作品中凸显出来,成为一种独特又持久的符号。埃尔德菲尔德很早就已经意识到这一点,“阿拉伯纹样就是一个至关重要的符号”,它们对马蒂斯的意义在于,“如何以一种包含了形式和调性功能的方式统一他的绘画”。[14]而经过长期的创作与自我阐释的马蒂斯,则表述得更为清晰。在他看来,阿拉伯纹样就是“美的形式”的代言词,如同音乐般井井有条,有着自己的音色和音调。体现在作品中,阿拉伯纹样既是纹样本身,比如织物、地毯、墙纸以及瓷器等实物上的花纹线条,又是借以营造整个画面的支柱符号,它们将整个画面编织成了一张完整的网。只不过,人们对马蒂斯这一“装饰性符号”的认识与接受,经历了曲折反复的过程,是艺术史上的复杂问题。[15]

二、风俗画与阿拉伯纹样的出现

尽管在《画家笔记》之后,马蒂斯多次接受采访重复自己的艺术立场,但马蒂斯坚信“画家最好的代言人就是他的作品”[16]。在马蒂斯的绘画作品中,静物和肖像最为常见,风俗画(Genre painting)并不多见。但有趣的是,风俗画恰是体现其风格转变的关键所在。马蒂斯研究专家约翰·克莱因就曾指出,像《餐桌》这样的作品在马蒂斯画作中虽然不多,却在他的职业生涯中具有关键意义。“1897年的《餐桌》是一幅真正意义上的席珍待聘之作,是他精湛技艺的展示。”[17]如果我们认同克莱因的看法,那么还有两幅风俗画作品也颇具代表意义,同样值得关注,分别是《女仆》与《红色和谐》。这三幅作品在构图上大同小异,其人物动作、桌面器物的摆放,以及房间内桌椅和门窗的位置都具有一贯性。然而,各自的风格却大相径庭。如果说《女仆》承接了老大师的风俗画特点,那么《餐桌》则是技艺和技巧的集中展示,而《红色和谐》可以看作是马蒂斯明确自己艺术风格的匠心之作。

在传统绘画史上,风俗画是最占主导地位的一种类型。尤其在法国,传统的学院派擅长将理想化的美德赋予在所描绘的时代生活和礼仪中。[18]静物和风俗是夏尔丹最擅长的题材,马蒂斯在卢浮宫临摹最多的当属夏尔丹。马蒂斯先后四次临摹夏尔丹、三次临摹普桑,尤其是夏尔丹的《鳐鱼》,他画了六年半。[19]哪怕是在题材有高下优劣之分的狄德罗眼中,夏尔丹的作品也是“质朴”与“真实”的代名词,“夏尔丹的绘画风格实际上是最简单的,但没有一个在世的画家能比夏尔丹更完美”。在面对夏尔丹的作品时,狄德罗发出这样的感叹:“夏尔丹不是一位历史画家,但他是一个伟大的人……正是这个人才是画家!”[20]《女仆》正是马蒂斯在学生生涯结束之际对夏尔丹的致敬。这是马蒂斯在布列塔尼完成的一幅画,斯波林在传记中对这幅画进行了详细的考证:

马蒂斯画里的姑娘——看上去好像正在给一个小孩递水杯(几乎看不见,因为小孩的头后来被涂掉了)——她叫克洛蒂尔德(Clotilde),是于歇家19世纪90年代在勒帕莱雇佣的两姐妹之一。马蒂斯在一间单独的小房间里作画,透过玻璃格板门可以看到整个大厅,他如实描绘着餐馆里的每一个细节,从克洛蒂尔德的黑围裙和戴飘带的平顶头饰(那时,布列塔尼的每一个村庄都有自己的衣着设计,她戴的仍然是勒帕莱的头饰)到为两位客人准备的餐桌,上面有一只特别大的带盖汤碗和三瓶打开的红酒(于歇先生给就餐的顾客都免费赠送红酒)。[21]

《女仆》创作于1896年,这是马蒂斯第一次尝到成功喜悦的一年。当时,他画的《阅读的女子》被政府以800法郎的价格收购,他临摹卡拉齐的《狩猎》也以600法郎的价格卖给了国家收购委员会。不妨看一下艺术评论家兼美术官员罗杰·马科斯(Roger Marx)的评论:“1896年,27岁的亨利·马蒂斯在战神广场的展览上惊艳亮相,没有任何争议就被提拔为准会员,他的作品横扫一切,被个人和公共机构争相收藏。”[22]这是他在1904为马蒂斯个展撰写前言时对马蒂斯“初出茅庐”的描述,虽有溢美之嫌,但足以说明如下事实:1896年的马蒂斯仍然遵循着绘画的传统,这是他能够“惊艳亮相”且没有争议的关键。如果将《女仆》置入艺术史的传统脉络中,也可以将其看作是对狄德罗评论夏尔丹的回应,“厨房里,仆人斜靠在桶上洗盘子,但我们要看到的则是仆人的动作是多么真实。”[23]而《女仆》所呈现的“真实”,在斯波林《不为人知的马蒂斯》中描绘得尤为细腻,宛如场景再现,我们仿佛能清晰地“看见”画作中真实的布列塔尼女仆形象,以及桌上的汤碗和酒瓶,朴素又坚实。按照惯常的思维,马蒂斯完全可以按照这种传统绘画步伐走下去,成为一颗承接传统又冉冉升起的新星。当马蒂斯从布列塔尼回到巴黎后,老师莫罗也进一步鼓励他集中精力创作大尺寸的“杰作”,以充分展示过去五年学习的真正成果。马蒂斯也采纳了老师的建议,新创作的《餐桌》(1897)尺寸比以往任何一幅作品都要大(100×131厘米)。

我们也许可以认为,马蒂斯创作这幅画的初衷是要迎合莫罗以及学院派的卢浮宫趣味,然而最终的发展与结果始料未及,甚至被认为是画风突变,从传统转向了印象派。要理解这样的突变,就必须提及马蒂斯在这一年的另一番经历。1896年夏天,当马蒂斯第二次来贝勒岛时,他遇见了印象派画家拉塞尔(John Russell)。尽管拉塞尔在艺术史上的地位并不显赫,但他的特殊人脉足以影响年轻的马蒂斯。拉塞尔既是梵高的同学,也是他的好朋友;10年前,拉塞尔又和莫奈在贝勒岛相识。马蒂斯和家人在岛上住了3个月,以学习印象派技法。拉塞尔似乎也很欣赏这个年轻人,将印象派的光线与色彩理论,以及自己的创新介绍给了马蒂斯,甚至还安排技法练习帮助马蒂斯吸收。

到了第二年,戏剧性的变化就发生了。在1897年的国家沙龙上,马蒂斯展出了他的新作《餐桌》,但被朋友们看作是转向了印象派,“而且只对克劳德·莫奈起誓”。尽管印象派在当时的法国已经如火如荼,但官方沙龙对此仍然抱有敌视态度。结果,马蒂斯前一年的惊艳亮相竟成了昙花一现,人们“停在画前,窃窃私语地议论着这幅画有多糟糕”[24]。而人们将《餐桌》归属为印象派[25]的主要原因,在于它跟莫奈的画很像,尤其在色彩和画面的统一方面。《餐桌》中用得最多的就是灰色调,亮色比较少,这样处理应该是为了与整个画面的室内氛围相协调。即便是女仆红色的上衣,桌上鲜艳的水果,也都加入了灰色,整体色调相互协调,画面不突兀。不仅如此,巴尔也曾指出,马蒂斯1897年的《餐桌》和维亚尔1892年的《维亚尔家的午餐》在题材和构图上非常相似,只不过维亚尔的画面更复杂,光影相交,虚实有致。[26]

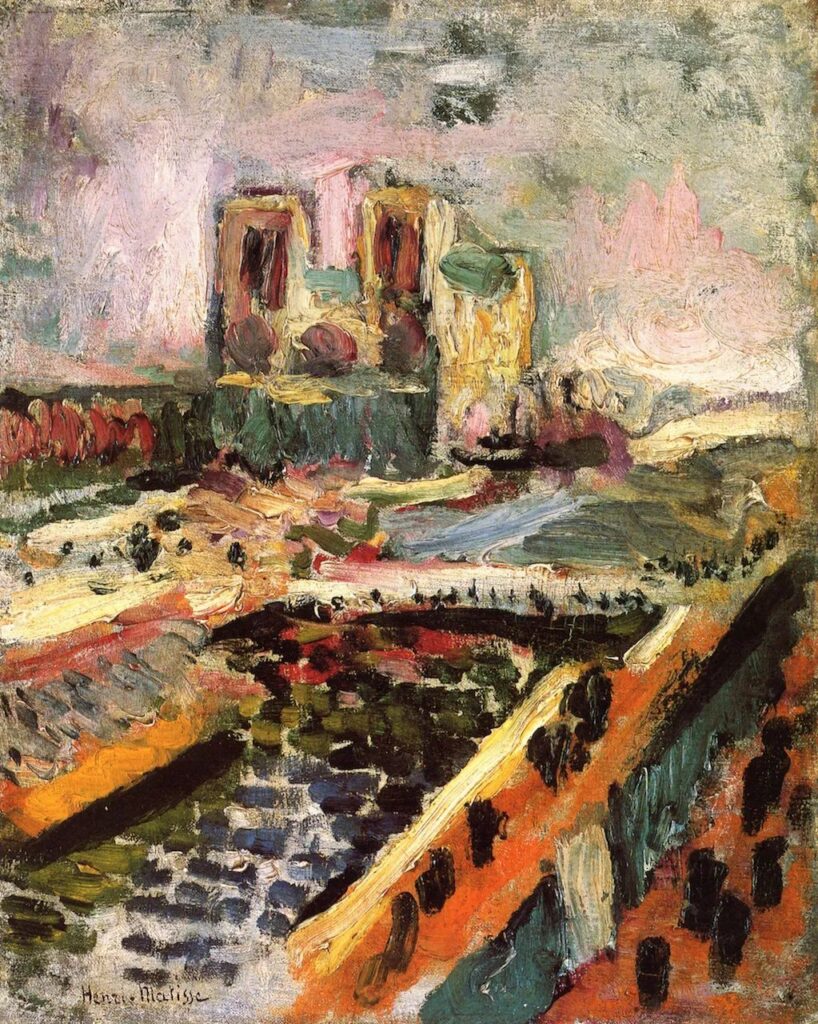

需要注意的是,当时的马蒂斯虽然画风突变,但变化一直在进行,并未停留在印象派或后印象派上面。依然是巴尔指出了这一点,比起纳比派的作品,马蒂斯对结构的关注更加明显。当我们将马蒂斯的作品放到一个更长的时间序列中,例如将《女仆》《餐桌》与《红色和谐》进行综合对比,就能发现某种明显的变化与趋势。马蒂斯是以《女仆》为基础来创作《餐桌》的,前者承接传统,后者在光影和色彩方面趋向于印象派。但进一步分析,从《女仆》到《餐桌》,更重要变化在于构图的凸显。这两幅画的每一个组成部分都是他精心布置的,比如房间内桌椅的布局,各个器物之间的摆放以及画面色彩的呼应关系等。马蒂斯博物馆(法国尼斯)现任馆长克劳汀·格拉蒙(Claudine Grammont)说得透彻,1900年前后,马蒂斯曾尝试印象派的画法,但他更加注重的还是“在构图上寻找稳定感,”“在巴黎圣母院系列作品中,为了吻合基本的线性构图,(马蒂斯)会将颜料稀释,然后再平涂到画面上”[27]。而30多年后,马蒂斯在《现代主义与传统》中说得更加肯定:“印象派是公认的领袖,后印象派紧随其后,但我不会……印象派的方法并不适合我。我想要看到他们微妙的色调和不断的实验之外的东西。简而言之,我想理解自己。”[28]

在某种程度上,这可以解释马蒂斯为什么最终并没有走向莫奈,因为他要成为他自己——寻找自己的装饰性符号。这就需要分析他的第三幅作品《红色和谐》。它意味着,经过10多年(1896-1908)坚持不懈的探索,马蒂斯的艺术才真正走向了成熟,形成了独特的装饰性艺术风格。在1908年10月开幕的秋季沙龙上,马蒂斯展出了11幅油画,13件雕塑和7张素描。《红色和谐》是其中最重要的一幅,展览时的题目是《餐厅里的装饰面板》(Decorative Panel for a Dining Room)。实际上,这幅画最初是“蓝色和谐”,但马蒂斯在7月将整幅画重新画成了红色。

从《女仆》到《餐桌》再到《红色和谐》,我们能看到马蒂斯风格的更大变化。马蒂斯采用“餐桌/女仆”的风俗画类型进行创作,固然离不开风俗画在传统绘画史上的重要地位,《女仆》与《餐桌》也尚能被归为传统意义上的风俗画;但后来的《红色和谐》已经不能算真正的风俗画了。尽管画面依然是一名女性在布置餐桌上的水果和鲜花,“深层的主题却是通过与花卉和风景相关的阿拉伯纹样建构(play)所表达的”。[29]较之前两幅画,马蒂斯在《红色和谐》中完全放弃了光影以及传统的透视技法,改用大面积红色代替了室内纵深的空间。尽管色调本身没有变化,却清晰地指向桌面、墙面甚至地面等不同空间。人物和桌面静物则完全采用平涂的方式,从立体走向平面。不仅如此,为了平衡大面积红色,马蒂斯还精心挑选了窗户以及窗外的绿色,使得整个画面在色彩和构图上呈现出一种和谐统一感。

可以说,这幅作品的中心,既不是真实的物品,也不是光影与色彩,而是红色背景和蓝色的阿拉伯纹样。纹样从地面生长向上,攀爬到桌面,绕过酒瓶,一直向上,爬上墙面,延伸到室外。在这里,阿拉伯纹样既是图案本身,又是马蒂斯用以建构空间的图画语言。一方面,桌布和墙壁上的阿拉伯纹样和蓝色花纹显得相对写实和具体;另一方面,整个画面中的重复和对称又更像伊斯兰艺术中阿拉伯纹样的使用景象[30]。对此,弗拉姆的分析尤其精辟,在《红色和谐》中,“阿拉伯纹样体现着自然的活力,是生长和能量的抽象符号。马蒂斯将这种风俗画转变成了对时间和生成的沉思”[31]。

三、静物画与阿拉伯纹样的展开

马蒂斯曾说:“阿拉伯纹样使所有短语化为一个短语,而各个物品之间的比例就是最主要的表达。”[32]在他看来,阿拉伯纹样在壁画装饰上有其真正作用,集中体现为能用一种符号[33]诠释所有事物的整体性,这恰恰是他一直要寻找的东西。如果说阿拉伯纹样在马蒂斯的风俗画中逐渐显现,形成了一种“生长和能量的抽象符号”,那么在他的静物画中,阿拉伯纹样变得更加生机勃勃,真正成为了一种“独特且持久的符号”。在1901至1911年间,他创作最多的是静物画,有几幅作品尤其具有代表性,分别是《盘子和水果》(1901)、《有蓝色桌布的静物》(1906)、《蓝色静物》(1907-8)和《有蓝色桌布的静物》(1909)。创作于1901至1909年的这几幅作品透露出马蒂斯对静物的冷静思考,一如前文所分析的三幅风俗画的变化,不断凸显的是装饰性风格,而不是对自然的模仿;它们的结构性特征尤为明显,阿拉伯纹样逐渐取得了支配性地位,使画面成为统一和谐的整体。我们将继续采用前述的长时段的比较方法,细致分析几幅作品的结构性变化。

创作于1901年的《盘子和水果》,依然富于色彩的变化,画面上的静物看起来也有对景写生的感觉。这样的笔触很像梵高,甚至可以认为深受梵高的影响,因为后者的作品充满强烈又丰富的色彩。1896年以后,马蒂斯通过拉塞尔接触到了梵高的作品,拉塞尔还送给马蒂斯一张梵高的素描。1901年,巴黎的小伯恩海姆画廊举办了梵高的首个展览,马蒂斯和朋友们也参观了展览,并留下深刻印象。但梵高对马蒂斯的影响并没有那么立竿见影。因为在1900年前后,马蒂斯受塞尚的影响更大。巴尔看出了马蒂斯在此期间创作重心的转移——迈向结构性,这是在学习塞尚。他说:

对比马蒂斯在1900年和之后野兽派时期的绘画,前后差别很大。在早期作品中,色彩几乎不会是任意的,也不是装饰性的,更多是结构性的;同样,其中的素描也不会朝曲线和阿拉伯纹样迈进,而是以直线为主,有棱有角。很显然,马蒂斯在认真研究和学习塞尚,而不是学习后者,即由高更和日本版画发展而来的装饰性传统,比如感性的、流动的线条和平坦的颜色。[34]

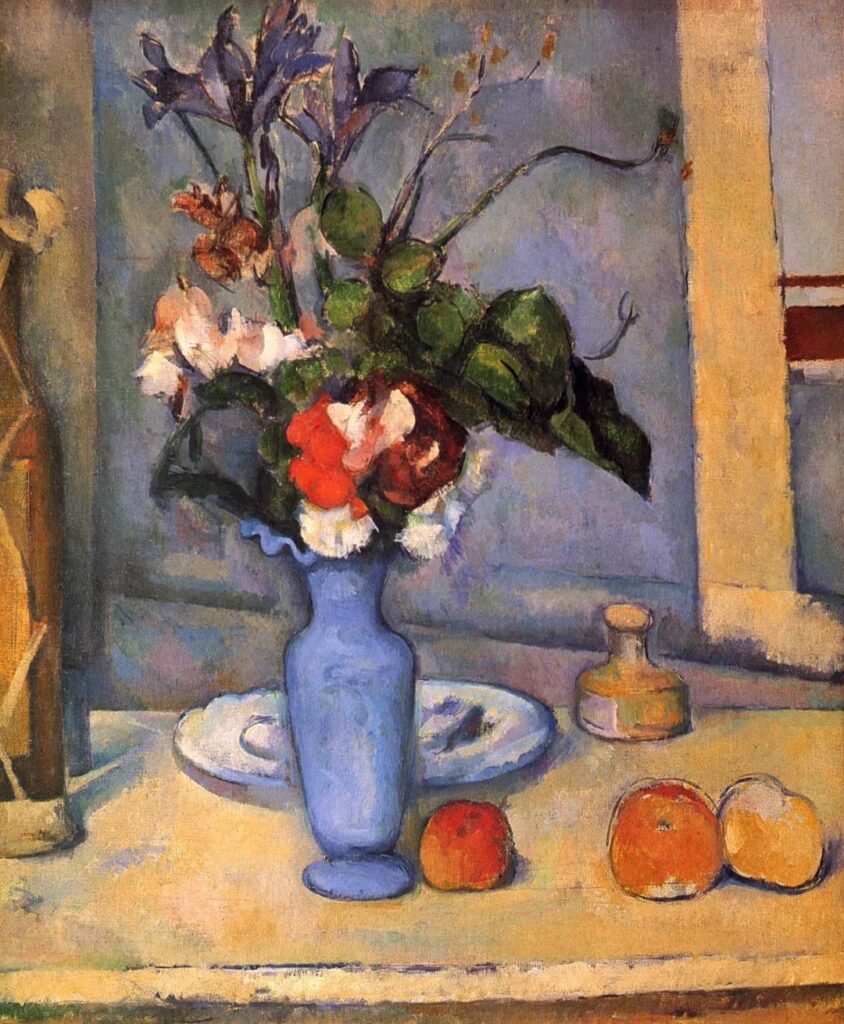

马蒂斯对塞尚的欣赏源于毕沙罗,在1899年的秋季独立沙龙展上,塞尚的“两幅静物画和一幅风景画主宰了巴黎的艺术界”,毕沙罗则站在塞尚的一幅美丽的静物画前惊叹,时隔多年后马蒂斯依然记忆犹新。当年年底,马蒂斯终于能够买下塞尚的《三浴女》,因为他妻子为此当掉了自己最心爱的戒指。也正是这幅小画,马蒂斯珍藏了整整37年,最后捐给了小皇宫博物馆。弗莱说,塞尚对后来的画家产生过巨大影响。他的艺术展示了这样的可能性:即从事物现象的复杂性转换到构图的几何简洁性。[35]

理解马蒂斯艺术的难点在于马蒂斯艺术的复杂性,他学无常师,学习之后又不会拘泥于某种风格,而又开始了新的风格学习。如前所述,马蒂斯在1896年开始接触到梵高,但影响直到1901年才开始表现出来,因为1900年前后他正在学习塞尚。但如果只看到这一点,那么我们就容易忽略梵高和高更带给马蒂斯的真正影响,尤其是马蒂斯“从高更身上所学到的彻底吸收和转化借用的艺术”。实际上,这种综合能力也是法国艺术一直以来的宝贵财富。艺术史家西尔弗提醒我们,马蒂斯与高更以及梵高之间的联系,要比我们想象的紧密得多。[36]在布雷特尔(Richard Brettell)看来,梵高对马蒂斯的影响,尤其是色彩的结构性,要到1904年之后的野兽派才真正发挥作用;而《红色画室》(1911)意味着,马蒂斯已然对色彩“完全达到成熟而确信的自如运用”,一个吊轨的结果是,“高更和梵高的全部想法都不复存在了”。[37]

马蒂斯之所以如此“变化无常”,恰恰是因为他一直在寻找“独特而持久的符号”。也许我们可以设想,在这样的艺术理想驱使下,除非他在某一时段找到这样的符号,不然他就会一直“变化无常”下去。也正是这样的理解思路,我们得以发现伴随马蒂斯“变化无常”的另一条线索——逐渐清晰的“有常”,这就是阿拉伯纹样,令马蒂斯心仪的装饰性符号。可以说,让马蒂斯摆脱梵高、高更甚至塞尚等后印象派画家影响的,正是对阿拉伯纹样的运用。从1903年开始,一块带有阿拉伯纹样的蓝色印花布(toile de Jouy)开始出现在马蒂斯的作品中。一直到1909年,蓝色印花布上的阿拉伯纹样成为马蒂斯手中一个有力的武器,逐步实现了塑造空间的使命。这块蓝色印花布,斯波林称之为“灵感”。

马蒂斯爱上的那块布是一块淡蓝色的光滑布料,上面印着别具风格的图案,深蓝色长满绿叶的阿拉伯纹样植物和花篮。1903年,马蒂斯还处在亨伯特事件的创伤中,他在创作男性《吉他手》时第一次画了这块印花布,将它作为传统的墙上挂饰。1904年,他又在皮埃尔的肖像画中用了这块布,画中的皮埃尔紧紧抓住自己的木马。后来,这块印花布经常作为背景,出现在一系列越来越生机勃勃的静物画里。在《有蓝色桌布的静物》中,布垂下来的花边看上去直立而起,分叉的蓝色蔓藤花纹开始渗入到桌上的物品上,吞噬着陶瓷水果盘的脚,围绕在水罐的边缘,碟子下面也聚集了一片蓝色,最后阿拉伯纹样花纹从桌边溢出,形成了阴暗拼凑的颜色中生动的蓝色条纹,填满了画面的上半部分,这部分不再是实际的室内装饰,也不再具有任何严肃的表现形式。[38]

在1906年的《有蓝色桌布的静物》和《蓝色静物》中,这块蓝色印花布依然相对写实。尤其是1907至1908年间创作的《蓝色静物》,上面的蓝色花篮清晰可见,花布本身只是一块纯粹的装饰物。两幅图中的静物,尤其是水果,比《红色和谐》摆放得更多,也更集中。马蒂斯采用平涂的手法,水果和静物大多保留了它们的固有色。较之1901年的《盘子和水果》,后两幅画中的水果和器物有着更明显的平面化倾向,细节都“退后”了。对于1906年的《有蓝色桌布的静物》,我们可以认为马蒂斯借助阿拉伯纹样的蓝色来营造空间;但到了1909年的《有蓝色桌布的静物》,这种尝试便从色彩转换成了线条,确切地说是色彩纹样本身。

对马蒂斯来说,完成这样的实验并非轻而易举。如果说1911年的马蒂斯彻底摆脱了梵高和高更的色彩影响,那么在创作于1907至1908年间的《蓝色静物》中,马蒂斯要挣脱的则是塞尚的影响。在《蓝色静物》中,器物摆放仍遵循传统静物画的特征,有大小疏密的区别。蓝色的阿拉伯纹样再次回归到印花布本身,是一块纯粹的装饰物。花布本身也相对写实,上面的蓝色花篮清晰可见。但值得注意的变化是,桌面绿色陶罐中的柳枝,以及墙壁上的一束花,两组向上的曲线和圆形的水果形成对比,引导观者的视线在室内游走,而这种游走的感觉在1909年之后的静物画中更加明显。桌布垂下来的阿拉伯纹样,形成了一个黑色“丫”形,使得整个画面非常稳定。墙面上大面积的蓝紫色阴影和桌布上的阿拉伯纹样以及蓝色花篮形成前后呼应,使得整个画面色彩极其丰富,但各种元素依然彼此协调。

我们需要重点分析一下,在前后两幅《有蓝色桌布的静物》中,蓝色印花布的作用截然不同。1909年的蓝色印花布不再是单纯的装饰性作用,它成了马蒂斯表达无限空间的工具。桌布上的纹样和花篮依然清晰可辨,还是那块布满阿拉伯纹样的蓝色花布。这幅作品中的静物是《有蓝色桌布的静物》(1906)和《蓝色静物》(1907-1908)的结合,既用了高度概括的固有色,又表现了明暗对比,使得最中间的三个静物异常稳定。而它的纹样处理和静物完全不同,前景和背景中的蓝色没有变化,整个画面上的蓝色纹样不再是纯粹的装饰,而是马蒂斯思考空间和透视的实验。此后,阿拉伯纹样逐渐成了马蒂斯表现视觉张力最有力的一个符号,亦即马蒂斯一直在寻找的“独特而持久的符号”。不妨再次回顾一下前述1908年的《红色和谐》,它最初是“蓝色和谐”,但即便最后作品中的蓝色变成了红色,其中的阿拉伯纹样、花纹和植物的形状依然清晰可辨。对此,弗拉姆做过相当精准的概括:

大约在1907到1918年间创作的许多作品中,马蒂斯通常将各种装饰性配件,比如地毯、桌布、屏风以及衣物,进行彻底展平、简化甚至改变。举一个例子,马蒂斯所拥有的那块蓝色印花布,在不同的作品中有着完全不同的表现形式。在这一阶段,装饰性母题成了明显的结构元素,以一种浓缩的符号方式呈现,构图优先于对逼真性的关注。[39]

1908年《红色和谐》之后,马蒂斯的这块蓝色印花布便完成了自己的结构使命。自此以后,尽管马蒂斯的作品中仍然布满着各种各样的织物、服饰以及窗帘,但没有哪一件如这块蓝色印花布上的阿拉伯纹样那么清晰可辨。1909年后,马蒂斯在阿拉伯纹样的创作中又有了新的突破——让阿拉伯纹样回到生命本身,成为防止过度解读的一个本体。我们可以通过继续分析1909至1911年的三幅作品来看马蒂斯的新突破。

1909年,《有舞蹈的静物》是马蒂斯第一次将自己的作品直接放进绘画中;《有锡壶和粉色小雕像的静物》(1910)则是马蒂斯第一次将自己的雕塑放进绘画作品中;而1911年《红色画室》的桌面、墙面上全部指向马蒂斯自己的作品。在《有舞蹈的静物》中,马蒂斯故意隐去三个舞蹈人物的头部特征,最右下角人物的头部和桌面上鲜花的黑色枝干完全融为一体,哪怕仔细辨别,也难以断定那不是花茎。而右边的人物,因为大腿以及背部的黑色轮廓线同时分享着鲜花的枝干,并向上延伸,黑色的头部在视觉上也自然成了花茎的延续。可以说,舞蹈人物动态的四肢轮廓源于蓝色印花布上的阿拉伯纹样的启发——马蒂斯自己创作的绘画作品取代了伊斯兰艺术中的织物,成了主导视觉游走的纹样,与黄色桌布上的图案,以及双耳花瓶上的装饰线条融为一体,成了一个完整的整体。

上述马蒂斯的“画中画”创作,即将自己的原有作品画在新作品之中,背后是一个曲折反复的故事。《有舞蹈的静物》中的“画中画”——《舞蹈》是为俄罗斯收藏家休金(Sergei Shchukin)委托所做的。[40]如果说,1909年马蒂斯的“画中画”创作还有着着特殊的原因,那么后面两年的同类作品形式却是马蒂斯有意为之,或者我们可以认为,这是马蒂斯更加明确且坚定了自己作品的装饰性目的。在1910年的《有锡壶和粉色小雕像的静物》中,马蒂斯用斜卧的裸体小雕像代替了绘画作品舞蹈,比起平面的绘画来,雕塑更立体也更富生命气息。然而,这幅画最引人注目的却是横贯在锡壶后面,围绕在小雕像周围的绿色植物。绿色植物既是有形的生命形式,又是阿拉伯纹样的线条投射。绿色植物,画面左下角的线条(既可以看作纹样本身,又可以看作抽屉和抽屉把手),以及小雕像的轮廓线,这三者形成一系列令人着迷的形式,庆祝着自然、轻松和愉悦的感觉。

到了1911年,《红色画室》里已经没有水果、陶瓷等摆件了,花瓶也异常简洁,墙上挂着和地上摆放的都是马蒂斯自己的作品。桌面上最明显的正是包裹在小雕像周围的宛如阿拉伯纹样的金莲花树枝。在弗拉姆看来,阿拉伯纹样的花枝正是马蒂斯的符号,“不仅是植物卷须和叶子的图形,也象征着时间的流逝,与画面上最中心位置的时钟相呼应。这里的阿拉伯纹样还是生长和活力的符号,是房间内唯一有生命力的东西。这不仅是因为它代表着树枝和叶子,它那富有弹性的曲线以及绿色与画面上其余部分的平面和强烈的红色相映成趣。”[41]在这里,马蒂斯让自己的作品与室内明显的生命形式相呼应,花瓶中的阿拉伯纹样成了作品的装饰。自始至终,马蒂斯的阿拉伯纹样都在用装饰的形式“表达愉悦、轻松和喜悦,庆祝的是欢乐,生命和爱。”[42]

苏珊·朗格(Susanne K. Langer)对装饰图案的生命化有过具体分析:纯装饰性图案是有生命力的情感向可见图形与可见色彩的直接投射。装饰也许富于变化,也许十分简单,但总是具有几何图形所未具有的东西——运动与静止,节奏统一和整体性。图案具有“生命”形式,更精确地说,它就是“生命”形式,虽然它不必代表任何有生命的东西。而且她还指出,生命形式不是通过实际的线条表达,而是“在于这种幻象,这种貌似,是情感的真正的符号” 。

下篇

四、为什么是阿拉伯纹样:三种诠释视角

通过对马蒂斯早年作品风俗画与静物画乃至“画中画”的分析,我们得以看到阿拉伯纹样的个人风格史,从遍访名师又变化无常,苦苦追寻而终得正果的过程。然而,这样的分析只解决了“是什么”的问题:阿拉伯纹样作为一个装饰性符号是如何出现的?那么,阿拉伯纹样为什么会出现在马蒂斯的作品中?它何以能作为一个装饰性的符号,“一个独特且持久的符号”?如果说对马蒂斯作品的形式分析不管如何吸引人,充其量也只是一种研究者的诠释,那么对作品“动因”的分析,其诠释的成分乃至风险将会更大。但清醒地意识到这一点,或许更有助于冷静地思考这个问题。既然是诠释,我们至少可以从三种视角开始切入,或者寻求三者的融合。

第一种视角是将阿拉伯纹样的出现置于马蒂斯的个人生活中,将艺术家的创作及其作品与他的情感联系起来。从斯波林的描述可以知道,这块印花布出现于马蒂斯创作男性《吉他手》(1903)之时,当时的马蒂斯还处在亨伯特事件的创伤中。这只是一起普通的日常事件,还是意义深远的“艺术史事件”?对此,斯波林的《不为人知的马蒂斯》提供了丰富的生活细节,将马蒂斯的艺术创作与日常生活勾连起来。

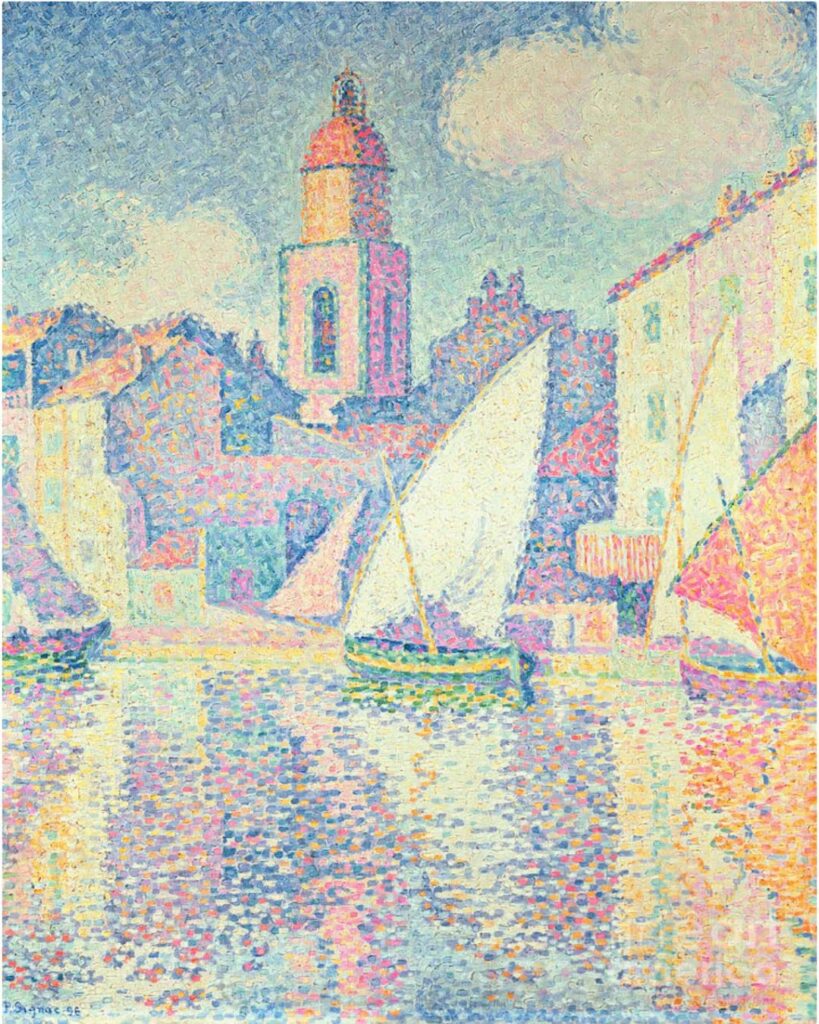

1901年,正值马蒂斯在巴黎求学10年之际,创作的作品却离官方认可越来越远。而且“屋漏又逢连夜雨”,此时又发生了亨伯特丑闻[1],马蒂斯的生活几乎一片黑暗。他的家庭被卷入了这桩事件,岳父岳母为之服务30多年的亨伯特夫妇居然是骗子,不仅应得的报酬打了水漂,而且精神上遭遇重创,而马蒂斯家人都因此受到了调查。此时的马蒂斯要同时养活妻子、三个孩子以及岳父母,只有妻子艾米莉的妹妹贝尔特还能赚点钱。生活的剧变让马蒂斯无法画画,探索实验也放弃了,他不得不向现实低头,似乎成了生活的奴隶。可以说,从32到34岁,马蒂斯跌到了人生的谷底。直到丑闻事件结案后,34岁的马蒂斯才在秋季沙龙上展出了两幅画。但在当时的人看来,它们既显得粗糙,又缺乏生命气息。刚刚恢复元气的马蒂斯此时遇到了另一位影响他的重要人物——西涅克,他是点彩派的创始人。尽管马蒂斯在贝勒岛上经由拉塞尔走向了莫奈,但他也意识到,印象派似乎太松散,结构不清,过于依赖偶然的时间和地点,以至于无法满足他长远的需求。35岁的马蒂斯来到西涅克所在的圣特罗佩,又全身心地投入到了点彩派实践中,创作了一系列作品。然而,在西涅克看来,马蒂斯的画法还是停留在印象派的基础上,远没有达到严格的点彩派要求。可以说,在初学绘画的15年里,马蒂斯几乎没有舒适的时刻。

借助斯波林细腻的传记文笔,我们得以同情地理解马蒂斯当时的处境乃至心境。而在如此“没有舒适时刻”的生活中,马蒂斯又不断涌现另一种相反的观念——他要追求的就是装饰性,而装饰性的目的,就是为了“让人放松”,即一种宁静、轻松的感觉。夏尔·艾蒂尔在收集马蒂斯的评论时也注意到:“对他来说,绘画是一种沉思,一种宁静。绘画应该令人放松,而要达到这样的体会,只能通过最朴素的方式。”[2]试图在“没有舒适时刻”的生活与“让人放松”的艺术理想之间建立联系,固然是一种推测;但若要彻底否认或否证两者之间的关联,实际上是一项难度更大的工作。艺术史家施坦伯格就认为,悲怆的情感与阿拉伯式装饰图案之间是有联系的,在波德莱尔之前,批评家和画家本人对这种联系都是清楚的。[3]他还指出,由于“担心波德莱尔的责骂”,不少批评家和画家最终放弃了建立联系的努力。

这样一来,施坦伯格所批评的艺术史家的研究,跟马蒂斯的创作恰好形成了鲜明对比。自马蒂斯1897年创作《餐桌》之后,质疑和诋毁他的声音便不时地出现在报纸或杂志上。但马蒂斯不但没有放弃自己的追求,反而“一意孤行”,与传统观念渐行渐远。乌韦·施内德(Uwe Schneede)指出:“1908年,马蒂斯以《红色和谐》将装饰艺术这一门类再次引入绘画艺术……无论知识分子或是商人对艺术有什么样的期待:整整一个世纪以来,艺术家对艺术使命的认知绝对不包括让人放松与休息——唯独马蒂斯愿意满足他们的要求。”[4]而阿拉伯纹样就是马蒂斯艺术之路的里程碑。他曾说:“阿拉伯纹样是在各个方面表达自己的最综合的一种方式。你可以在某些洞穴壁画的轮廓线中找到它。正是激情的冲动使这些图画膨胀起来。”[5]

马蒂斯的自述为我们提供了新的线索,即阿拉伯纹样可以在洞穴壁画的轮廓线中找到。实际上,这并非马蒂斯首创。早在1789年,歌德在《论阿拉伯纹样》(Von Arabesken)中就将Arabesques和Grotesques联系在一起,后者的词根grotto就是石窟和洞穴的意思。

在任何一个房间的墙面上……我们发现中间有一幅小画,很可能描绘的是一个神话主题……其余部分都画成一种颜色。在各个边界上,我们发现了所谓的阿拉伯纹样。它们由条状、卷轴状、缎带组成,不时会有一朵花或一个生物从其中探出头来。调子很轻快。这些装饰元素似乎是为了缓解单调的墙面,让它看上去更友好,轻松愉快的图案指向中心那幅小画,使得一切都很和谐。

在评论拉斐尔的阿拉伯纹样时,歌德赞叹道:“在我看来,最接近古人思想的阿拉伯纹样出现在拉斐尔与他的情妇所住别墅的小房间里……这些半情色的、半受人尊敬的装饰,低声诉说着欢乐,生命和爱。” [6]除了《论阿拉伯纹样》,歌德还写了《论建筑》(Baukunst),都旨在讨论好建筑的特征。在《论建筑》中,歌德强调“建筑并不主要为了眼睛,而是为了与身体运动有关的所有感官。走进一幢好房子时的感觉,就像一个人有节奏地跳舞时那种愉悦感,哪怕闭着眼睛也能体会。”由此可见,歌德心目中的好建筑是愉悦的,令人放松的,这些可以通过轻快的阿拉伯纹样装饰得以实现。论至此处,我们也许可以理解马蒂斯另一番话的深意,它们出自马蒂斯的《画家笔记》:

也许有人会说他们期待从一位画家口中说出一些不同的绘画观点,而我说的不过是陈词滥调。对此,我的回答是,并不存在新的真理。艺术家的作用跟学者一样,在于他掌握了那些不断重复的通用真理,不过,当他抓住了它们最深层次的意义时,这些真理对他来说就有新的意义,他把它们转化成他自己的真理。[7]

在马蒂斯看来,他并没有说出新的真理,他所做的,仅仅是将那些不断重复的通用真理转化成自己的真理而已。这样的表述是如此似曾相识,因为歌德也说过:“凡是值得思考的事情,没有不是被人思考过的;我们必须做的只是试图重新加以思考而已。”[8]对马蒂斯的研究者而言,充满张力的或许是如何界定或评价“转化”的问题——当成功地将过去的真理转化成自己的真理,即“新的意义”出现时,我们又该如何看待?马蒂斯已经说过,在洞穴壁画的轮廓线中,他发现“正是激情的冲动使这些图画膨胀起来”。

而体现在他自己的创作中,博瓦(Yve-Alain Bois)称之为“烟花爆炸又落下”的膨胀感或爆炸感。他认为,马蒂斯发明的这种爆炸感并不是想把人看晕,而是试图分散我们的注意力、化解我们的目光,或者通过色彩的饱和来使我们的目光处于催眠状态。马蒂斯不想让我们大吃一惊,也不想破坏观看者的放松感,特别是那种在舒适的扶手椅上休息的感觉。马蒂斯的《音乐》(1910)中是阿拉伯风格,没有焦点,只有分散的颜色或明亮色,我们的眼睛不得不四处移动。这可以看作马蒂斯的独特方法,实现了画面形式与观者感受的互动——一边是独有的膨胀尺寸和色彩饱和,另一边则是观看者渴望凝视但又渴望感知整个画面的矛盾。[9]

在博瓦看来,马蒂斯画作中的最主要特征就是没有焦点,观者的注意力通过游走的阿拉伯纹样得以放松,同时给人一种自然、轻松和愉悦的感觉。“一幅画的主题与其背景具有相同的价值,或者说得更清楚些,没有主要特征。”换言之,要实现扩散或膨胀的感觉,需要一种非聚焦的表达形式。[10]在某种程度上,博瓦的阐释能与埃尔德费尔德互通:“并非因为所画的对象本身似乎具有情感,能传达意义,而恰恰是因为它不能传达;但我们可能会被感动,并在‘整体的情感’中找到意义。”[11]对于这种不能传达、难以聚焦的表达形式,如果说马蒂斯谦虚地认为来自洞穴壁画的轮廓线,充其量只是转化,那么博瓦则试图将马蒂斯的新表达形式直接界定为创造。[12]

接着我们便进入第二种视角。首先来自两卷本马蒂斯传记的作者斯波林,她认为装饰传统是伴随马蒂斯长大的传统,马蒂斯推翻当时的美术准则,依靠的正是这一自幼接触到的传统。[13]尽管《不为人知的马蒂斯》“是一本传记,不是艺术史”,却不乏对艺术史的深度启示,即将艺术家的传记写作与艺术史研究关联起来。马蒂斯常常提及“一粒种子”的隐喻,他在晚年回顾自己的一生时依然说:“根决定了一切……就像植物,一旦扎根便茁壮成长。”[14]关于马蒂斯的艺术之“根”,斯波林曾有过一个“伟大的想法”,认为源自家乡的织物在马蒂斯的艺术创作中起着关键作用。但当斯波林提出想策划这样的展览时,遭到了法国马蒂斯研究专家的嘲笑。直到她提议10年后,英国皇家美术学院才组织了“马蒂斯——他的艺术和他的织物”展览,并邀请她担任顾问,最终效果令人惊叹[15]。

尽管这项展览姗姗来迟,却对艺术史研究影响深远,而源头之功正是斯波林。正是由于2004年的这场展览,研究者们开始重新审视马蒂斯艺术创作中的素材。加利福尼亚州立大学的大卫·普洛夫和考克兰艺术设计学院的苏珊娜·屈尔以此为基础,分别就马蒂斯艺术中的纺织品撰写了学位论文。[16]如果说巴尔奠定了研究马蒂斯作品的标准[17],那么斯波林就建立了理解马蒂斯生活的基准。确切地说,斯波林不仅用传记呈现出了一个新的马蒂斯形象,也勾勒出了马蒂斯的生活和艺术创作之间的关联,并为理解和研究马蒂斯的艺术创作打开了一扇新的窗户。在斯波林之前,还没有任何研究揭示马蒂斯的艺术创作和纺织品之间的关系。

再次回顾前述的蓝色印花布,需要重新关注这样一个事实——阿拉伯纹样是附着于作为织物的材料上的。马蒂斯对这块蓝色印花布的一见倾心并非心血来潮,他对织物其实一直很感兴趣。根据斯波林的推测,这与马蒂斯从小在纺织业之乡长大多少有一些关系。具体来说,纺织品之于马蒂斯的意义,不仅仅是他从小和织工们生活在一起,对织物有着强烈的爱,更重要的是,人们能由此看到马蒂斯是如何用织物来打破传统,甚至颠覆西方世界几百年来的观看方式的。“他用一种有意识的主体性代替了他们的客观幻象,二十世纪艺术最终从画家自己的视觉和情感体验中获得了自己的合法性。”[18]

关于织物与阿拉伯纹样的相互关系,弗拉姆的洞察敏锐而深刻:织物不仅仅是纺织品,织物的图案也不只是具有装饰性功能,图案本身可能就是一个装饰性母题。弗拉姆认为,马蒂斯对19世纪末绘画中使用装饰性母题的图像和象征意义有着敏锐的认识,不仅注意到织物上的图案的装饰性母题,而且在创作中充分发挥了它们的重要作用。首先,马蒂斯借助它们来组织图像,表达自己与世界的互动;其次,提供结构性元素,兼具象征特征;再次,暗示物体不同秩序间的互动,既可以使物体内部的能力超越其物理边界,又可以创造一种装饰的形而上学。为了实现这一目标,织物和墙纸上的阿拉伯纹样,以及重复的花式图案,都为马蒂斯提供了特别丰富的形式库。[19]

在弗拉姆看来,马蒂斯艺术作品中最突出的特征,就是实现了各个不同层次的物质之间的互动,这种效果是马蒂斯精心组织的,既是效果也是一种“形而上学的方法”。前辈艺术家的装饰性图案也从不同程度上启发过马蒂斯,弗拉姆列举梵高、高更和塞尚作品中的装饰性图案,认为他们对马蒂斯产生过不小的影响。马蒂斯对装饰性图案的使用植根于他对后印象派画家开创的全新的非叙事绘画方式的理解。总之,我们可以用弗拉姆的话对织物与纹样之间的关系做出一个小结,“从根本上说,马蒂斯的装饰就是一种观念,一项组织原则,一种膨胀感,它超越了物体的纯粹物理属性,甚至不屑于物理属性。”[20]

最后,我们将进入第三种视角。马蒂斯说的将“不断重复的通用真理”转化为“自己的真理”,指的是什么?如果将阿拉伯纹样像解方程一样“代入”这个问题“公式”,那么我们就能进入第三种视角。从艺术家赖以生长的环境与更大的艺术史脉络看,马蒂斯采用阿拉伯纹样作为装饰性符号,除了源于马蒂斯跟织物之间的深厚渊源,更和纹样本身在欧洲视觉艺术上的发展历史密不可分。[21]但迄今为止,对阿拉伯纹样的讨论与研究仍然相当有限。因为人们对阿拉伯纹样的定义千差万别,广泛分布于绘画、诗歌、音乐以及舞蹈等各个领域。尤其是19世纪以来,艺术家、诗人以及评论家对这一术语有着广泛的讨论,甚至称它为“无穷无尽的阿拉伯纹样”[22]。总之,纷繁复杂的定义,多种多样的源流,变化多端的形式,以及世界各地的接受和发展,阿拉伯纹样成了体现地方性与世界性的一个形式系统。

如果不清楚欧洲人是如何理解阿拉伯纹样,也就难以理解马蒂斯的装饰性作品为什么既遭到非议又广受欢迎。用著名学者博加尔(Gurminder K. Bhogal)的话说,“19世纪,尽管阿拉伯纹样已经在欧洲的哲学家、艺术家、音乐家和评论家心中占有特殊地位,但即便如此,也没人曾预见到本世纪末时,这一装饰物在欧洲会名声大噪。”[23]

其中尤其值得关注的是建筑家欧文·琼斯和艺术史家李格尔的研究。然而正如伊斯兰艺术研究者玛格丽特·格雷夫斯所说,对于装饰艺术研究的各类书籍,“本质上仍然是李格尔的延续”,它们所做的在大多数情况下,还是“对曲线性植物纹样进行编目,通过绘制进化图来创建分类。”她甚至坦率地指出,19世纪以来,以琼斯为代表的有关伊斯兰艺术和建筑等书籍的编写和出版,虽然加速了阿拉伯纹样的流行和接受,但因为剥离了原来的装饰空间和物体,所印图案“必然会肢解和扁平化原始设计,从而降低其复杂性、空间逻辑以及与三维的关系。”[24]

琼斯在《装饰的法则》一书中共列出122幅纹样图,其中对阿拉伯纹样的描述如下:“很多阿拉伯纹样仍旧保持了希腊风格的痕迹:比如花茎两端延伸出的向上与向下卷曲的花朵图案;但其中的区别是,在希腊风格中的花叶图案并不是涡卷的一部分而是自涡卷中伸出,而在阿拉伯纹样中涡卷即为叶饰,叶饰即为涡卷。”他呼吁同时代的艺术家从大自然中,从全世界最经典的装饰性图案中汲取能量,创造出属于新时代的艺术。他说:“所有的自然法则,都在一片小小叶子中呈现了。”“正如一片叶子的和谐分布可以使双眼得到休憩,享受到静谧的感觉,一丛叶子同样能带来此等感受。”而“同样的法则也适用于花卉表面纹理的分布:一根根线条汇聚此乃构成了整体纹理,这些线条增一分则太多,减一分则太少。为何大自然有这样的安排?因为所有植物的生长皆与美相伴而生。”[25]

将装饰归为创造,这不是琼斯一个人的看法。半个世纪后,李格尔甚至指出装饰乃是人类与自然的一种竞赛。关于阿拉伯纹样,李格尔开篇即给出了定义:那是早期伊斯兰艺术中基本的植物卷须装饰,也可以代表从整个中世纪到较为近代的近东艺术,存在于皈依伊斯兰教数百年的所有地区。在李格尔看来,阿拉伯纹样的主导法是“无限连续”(infinite rapport),即用一个简单元素或混合元素规定整个装饰概念的基础:或是重复或是分隔,以便建立相互关联的连续图案;独立的母体只是小有变化,之后便不断重复,但决不单调。整个图案就像波浪形卷联结在一起,观看效果比实际呈现要丰富得多,李格尔称之为“阿里阿德涅线团” [26]。从李格尔的分析可以看出,阿拉伯纹样重复却不单调,随意交叉且丰富多样,不求写实而是纯粹装饰。而早在李格尔之前,德国诗人弗里德里希·施莱格尔(Friedrich Schlegel) 就将阿拉伯纹样称为“人类想象的最古老、最原始的形式”[27]。

从歌德到李格尔,我们从中可以感受到阿拉伯纹样在欧洲视觉艺术上的讨论一直以来存在着争议,一个根植在伊斯兰艺术的传统中,是一种永恒的固定的形式;另一个则是一根自由自在的线条,没有起点也没有终点,富于变化,稍纵即逝。在欧洲艺术家这里,阿拉伯纹样更多“是自由、许可和发明的象征,而不是一种累赘或副作用”[28]。但在马蒂斯这里,要实现自己的艺术理想,需要通过强调“事物间的密切关系”以及“它们的和谐”,来实现统一的整体。[29]马蒂斯对阿拉伯纹样有着自己的理解,集中体现于上文1952年马蒂斯接受采访时的回答。他对阿拉伯纹样有一个清晰流畅的说法:阿拉伯纹样是线性表达最综合的方式。“渴望节奏感的抽象意志一直和阿拉伯纹样你争我夺,以确立自己至高无上的地位。从这种双重性出发,作品克服了我内在的局限,在对比的联合中得以创作出来。”[30]阿拉伯纹样所具有的物质性和综合性却是伊斯兰艺术和欧洲视觉传统相融合的结果。

五、余论

对马蒂斯来说,阿拉伯纹样不仅是伊斯兰文明的制作成果,更是他的前辈乃至同时代艺术家所关注的形式。德国东方学家安内玛丽·席默尔曾发现,“阿拉伯纹样”原本是伊斯兰人感知世界的一种典型表达形式,它不仅出现在阿拉伯和波斯等国家的诗歌、东方的音乐中,也存在于城堡和陵墓的隔断、墙壁的花卉图案中,还能在刺绣、地毯以及珍贵的手抄本的设计中看到它们。[31]而艺术史家、策展人布吕德林则指出阿拉伯纹样在欧洲的发展,阿拉伯纹样作为装饰史上“最后一件真正的装饰”,像一个“秘密偷渡者”一样进入了十九世纪初期的浪漫主义绘画,如龙格(Otto Runge)的新概念中,随后进入象征主义(高更)和凡·德·魏尔德,约瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann)的新艺术中,并开始影响艺术的结构史。[32]

在马蒂斯之前,已经有人将阿拉伯纹样运用到绘画中,并使之成为画面的灵魂。早在1819年,就出现了将阿拉伯纹样等同于古典绘画的说法:“许多古典绘画被称为阿拉伯纹样,为我们展现了在装饰物小间隔空间中的风景[比如,墙壁装饰]。” [33]面对这样的绘画风格,人们对此褒贬不一,开篇马蒂斯提及的德拉克洛瓦作品尤为典型。一方面,一些评论家称之为“空洞的形式”,阿拉伯纹样风格的画“没有展示任何东西,除了愉悦其他什么都没有”,认为看这样的画甚至会有受骗上当的感觉。面对这些评论家,德拉克洛瓦同样报以嘲笑,体现在他写给波德莱尔的信中。[34]另一方面,波德莱尔却很赞赏德拉克洛瓦的人物之美,并认为它们正是肢体在空间中展示的阿拉伯纹样之美,而非主题之美。[35]如前所述,马蒂斯也赞赏德拉克洛瓦“阿拉伯纹样式的曲线”,即“贯穿整个作品的富有动感的线条”。进一步说,“富有动感的线条”就相当于荷加斯(William Hogarth)“美的线条”——波状线和蛇形线。“波状线,作为美的线条,变化更多,它由两种对立的曲线组成,因此更美、更舒服。甚至连手在画这种线条时,动作都是生动的。蛇形线灵活生动,同时朝着不同的方向旋绕,能使眼睛得到满足,引导眼睛追逐其无限的多样性。”[36]

我们可以认为,在德拉克洛瓦的作品中,阿拉伯纹样是作为“美的线条”出现的。但从19世纪下半叶开始,当阿拉伯纹样再次出现在纳比派作品中的时候,它们超越了纯粹的线条魅力,更多的是作为一个质疑传统艺术的概念,“更具体地说,挑战架上画的固有规则”[37]。纳比派的成员和马蒂斯年龄相仿,但成名都早于马蒂斯。关于纳比派的阿拉伯纹样风格,法语文学研究者克莱蒙·德西总结道:“这会影响观看者的注意力,不再那么确定了,而是在画面上游走,以期找到点什么。”他还引用菲利克斯·费内昂分析博纳尔一幅海报图的话来进一步说明阿拉伯纹样的作品(France-Champagne,1891),“博纳尔先生喜欢在阿拉伯纹样图案背后进行构图,这些阿拉伯纹样又或多或少阻碍着画面的构图”。换言之,海报上香槟泡沫的阿拉伯纹样以及女性肖像的轮廓线条并没有起到强调构图造型的作用,而是创造了一种不规则的动感,分散了焦点。“在某种程度上,阿拉伯纹样将纳比绘画作品中暗含的亲密性延伸到观看者的空间中,观者在观看的过程中开始思考自己和画作之间的关系。”[38]

德西对纳比派的分析引发了进一步的评论,著名的音乐学者博加尔曾说:

观者和画作之间的关系究竟能否通过阿拉伯纹样来询问,我们暂且不论。德西在这里想表达的是,阿拉伯纹样这一图案的无穷无尽性让观看者难免会想入非非,从而从眼前的画面中脱离开来,进入到自己的世界。德西的话也让我们想起巴尔扎克的话,他认为区分装饰性和有意味的阿拉伯纹样的不在于它固有的形式,而在于艺术家。“拉斐尔的阿拉伯纹样才是杰作。普通画家也会画,但只是用于装饰咖啡馆而已;只有天才画家才能赋予阿拉伯纹样一种意义,即使模糊不清,但也能吸引我们的注意,并让我们想入非非,就像抽雪茄时吞吐的云雾那样。”[39]

此前,博加尔就曾分析过阿拉伯纹样的这种“双重角色”:可能是迷人的,也可能是令人不安的;可能意味着什么,也可能什么都不是;可能引起注意并被看见,也可能只是作为装饰停留在外围。[40]博加尔的分析给人这样的感觉:人们对阿拉伯纹样的理解,似乎越来越难以被说清了。也许我们可以由此思考马蒂斯的另一种转变——1909年后,马蒂斯试图让阿拉伯纹样回到生命本身,成为防止过度解读的一个本体。理解马蒂斯作品及其创作,也许需要回到马蒂斯自身:

要摆脱魔咒,年轻画家可以根据自己的喜好,到不同文明的制作成果中寻找灵感来源。画家不需要去发明,而是提取出影响自己的杰作的各种观点,对它们进行整合。掌握技巧后,再问自己究竟要什么,从简单到复杂,最终发现属于自己的东西。[41]

从某种意义上说,马蒂斯艺术历程的很大一部分就是寻找、提取并转化阿拉伯纹样,最终称为一种独特而持久的符号。最后,也许可以用莱文在解读“拉康眼中的艺术”时的话作为本文的结尾,也作为理解马蒂斯的一个新起点:“自我理想中的大他就像是一个远古文物埋藏地,里面埋藏着我们珍贵的文物和语言,永远采不完。”[42]

注释(上篇) :

[1]这是马蒂斯1932年与艺术出版商特里亚德(E. Tériade)在马奈百年回顾展上的谈话中提及的。详见Jack Flam, “Introduction: A Life in Words and Pictures,” in Henri Matisse, Jack Flam, Matisse on Art (Rev. ed.), London: University of California Press, 1995, 17.

[2]Henri Matisse, “Conversation with Louis Aragon: On Signs”(1942), in Matisse on Art, 150.

[3]Ibid.

[4]Ibid., 151.

[5]Henri Matisse, “Interview with Clara T. Mac Chesney”(1912), in Matisse on Art, 67.

[6]Alfred H. Barr, Matisse: His Art and His Public (Museum of Modern Art, 1951), 119-123.

[7]Henri Matisse, “Notes of a Painter”(1908), in , 42. 该文最初刊登在1908年12月25日的《大评论》(La Grande Revue)上。

[8]1909年接受采访时,马蒂斯重复了画家笔记中的这番话,只是不再提及“扶手椅”的隐喻。弗拉姆首先注意到这一问题。详见Jack Flam, Matisse on Art, 53. 原文如下: “It also gave him the opportunity to quietly drop his statement about a painting being like a good armchair, which he had already come to regret, and which he omits when he repeats that passage from “Notes of a Painter.”

[9]Henri Matisse, “Interview with Léon Degand” (1945), in Matisse on Art, 164-165.

[10]Henri Matisse, “Interview with Georges Charbonnier” (1950), in Matisse on Art, 193.

[11]Henri Matisse, “Testimonial” (1951), in Matisse on Art, 208-209.

[12]“他并不教我们怎样画,”马蒂斯说,“他通过发掘这些画作中的生命力来唤醒我们的想象力。”详见Henri Matisse and Pierre Courthion, , Getty Research Institute, 2015, 16.

[13]有关马蒂斯是如何从21岁的绘画初学者成长为35岁的成熟艺术家,参见拙文《艺术家的朋友圈——马蒂斯的成长》,《光明日报》2021年12月16日第13版。

[14]John Elderfield, “Describing Matisse,” in John Elderfield,Henri Matisse,Henri Matisse: A Retrospective, NY: Museum of Modern Art, 1992, 26.关于马蒂斯的艺术,埃尔德菲尔德的分析相当全面,他从符号学、图像学以及精神分析等角度展开分析,精彩且独特。不仅如此,他还明确归纳了马蒂斯的装饰性特征:明亮的大面积色块,丰富多彩的阿拉伯纹样,以及简化的扁平形式。

[15]关于人们如何接受阿拉伯纹样在绘画中的表现,是另一个复杂的问题,在此无法展开,有待日后继续深入探究,目前只能大体描述其轮廓。作为画面实物中直接显现的阿拉伯纹样,承继了自文艺复兴以来欧洲传统中误读的阿拉伯纹样特征——自由自在的美的线条;而作为抽象符号并延伸、支撑整个画面的阿拉伯纹样,则是马蒂斯试图对接阿拉伯纹样在伊斯兰艺术中井然有序的空间建构。而马蒂斯这一母题的运用之所以能得到当时评论家以及收藏家的追捧,这在很大程度上得益于马蒂斯之前的后印象派以及纳比派画家对阿拉伯纹样的推崇,尽管马蒂斯在阿拉伯纹样上的使用和他们完全不同。

[16]Henri Matisse, “Notes of a Painter”(1908), in , 37. 弗拉姆编纂的《马蒂斯论艺术》(Matisse on Art, 1973/1995)一书是对马蒂斯的写作和访谈的汇总,从1907年到1954年,共计52篇文章。在前言中,弗拉姆指出“Matisse’s proses, like his painting, is clear and concise. ”他还专门举了一个例子,马蒂斯的大儿子皮埃尔曾回忆父亲身边都是书籍的情形,其中一个事件是20年代初,皮埃尔发现父亲正在读“How to Write Clear French”时十分震惊。

[17]John Klein, Henri Matisse, Matisse Portraits, New Haven: Yale University Press, 2001, 38.

[18]James Kearns, “On his knees to the past? Gautier, Ingres and forms of modern art”, in Impressions of French Modernity: Art and Literature in France 1850-1900, edited by Richard Hobbs, Manchester University Press, 1998, 64.

[19]Hilary Spurling, The Unknown Matisse:a life of Henr iMatisse, the early years, 1869-1908, Penguin, 1998, 85-86.

[20]Denis Diderot, On Art and Artists: An Anthology of Diderot’s Aesthetic Thought (2011th Edition), edited by John S. D. Glaus and Jean Seznec, Springer, 2010, 123, 8.

[21]斯波林对马蒂斯在布列塔尼生活和创作的场景、相关人物和地方风俗进行了详细的考证。详见Hilary Spurling, The Unknown Matisse, 99-129.[22]罗杰·马科斯所撰写的展览图录前言可参见Alfred H. Barr, Matisse, 45. 对马科斯的评论还可参见John Elderfield, “Describing Matisse”: “He expressed the miracle of a sunbeam which falls on shadowed chrysanthemums and tulips, or lights with gay reflections the sparkling surface of ceramics and jewelry.”

[23]Denis Diderot, On Art and Artists, 123.

[24]马蒂斯的朋友埃菲内普尔看到马蒂斯正在画《餐桌》时,大吃一惊:“我充满了疑惑,不知道该到哪里去寻找真理。仿佛我周围的一切都在坍塌:我的朋友,马蒂斯,此时正在创作印象派,而且只对克劳德·莫奈起誓,于克朗布鲁克则为他辩护!!该相信什么,该做什么,又该如何思考,如何看呢?所有这些都让人担忧!……再也没人清楚自己在哪里!!你看到的所有的画,无论好的还是坏的,都开始在你的眼前跳舞,一片混乱!”详见Hilary Spurling, The Unknown Matisse, 133.

[25]今天,我们对印象主义极为熟悉,但印象主义并非我们想象中那样容易理解。布雷特尔是现代艺术研究专家,他在《现代艺术》一书中试图厘清印象主义错综复杂的各种关系。“了解印象派的展览和他们内部分歧的学者都知道,印象主义通常按惯例被分为两个小群体,其一以莫奈/雷诺阿为中心,其他的则围绕在德加身边。”详见[美]理查德·布雷特尔:《现代艺术(1851-1929)》,诸葛沂译,上海人民出版社,2013,第21-26页。

[26]Alfred H. Barr, Matisse, 530, Note 2.

[27]Claudine Grammont, “Impressionism in Question,” in Matisse: In Search of True Painting, edited by Dorthe Aagesen and Rebecca Rainbow, Yale University Press, pp. 20-25. 此外,作者还在此文中对不同学者有关上述马蒂斯朋友对《餐桌》的质疑进行了梳理。详见184, note 4.

[28]Henri Matisse, “On Modernism and Tradition” (1935), in 118.

[29]弗拉姆认为马蒂斯最好的作品都有一个共同特征,即转移观看者的注意力,从画面的一部分到另一部分,不再会有哪里才是最重要的观感了。在描述马蒂斯这种“无焦点”画面时,他用的最核心的一个词是“引开(转移)”(deflect)。详见Flam, introduction, 8-9。

[30]有关阿拉伯纹样在伊斯兰艺术中的使用分析,参见Annemarie Schimmel, “The Arabesque and the Islamic View of the World,” in Ornament and Abstraction: The Dialogue Between Non-Western, Modern and Contemporary Art, eds. Markus Bruderlin and Fondation (Beyeler Riehen: Fondation Beyeler, 2001);另见Annemarie Schimmel, As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam (One World Publication, 2001), 31.

[31]Jack Flam, Matisse and Picasso, the story of their rivalry and friendship (Cambridge, MA: Perseus Books, 2003), 57-58. Henri Matisse, “Interview with André Verdet” (1952), in Matisse on Art, 210-211.

[32]马蒂斯曾说“需要对物品进行很长时间的研究才能知道它的符号是什么”。而当“我为之塑造形象的符号,如果它与我在创作过程中必须确定的、而且完全属于它的其他符号不协调,它就没有价值。”。

[33]Henri Matisse, “Testimonial, 1951,” in Matisse on Art, 208-209.

[34]Alfred H. Barr, Matisse, 49.

[35]《弗莱艺术批评文选》中共有六篇文章论述后印象派画家,分别是“后印象派画家”,“格拉夫顿画廊”,“后印象派画家(之二)”, “一则关于后印象派的附论”,“后印象主义”和“格拉夫顿画廊:一个辩护”。详见[英]罗杰·弗莱:《弗莱艺术批评文选》,沈语冰译,南京:江苏美术出版社2010年版,第99-138页。

[36]Kenneth E. Silver, to “Van Gogh and Gauguin: The Search for Sacred Art”, French Politics, Culture & Society, Vol. 24, No. 2 (Summer 2006), pp. 81-90. 有关梵高对马蒂斯的影响还可参见尼娅姆的博士论文《梵高对马蒂斯、德朗和弗拉芒克的影响》。文中指出,装饰艺术的影响以及艺术作为装饰的观念对马蒂斯的全部作品都是非常重要的,而梵高的艺术装饰性对马蒂斯的影响尤为重要。Niamh O’Laoghaire, The influence of Van Gogh on Matisse, Derain and Vlaminck, 1898-1908[D], 1992.

[37]理查德·布雷特尔:《现代艺术:1851-1929》,第38-39页。

[38]Hilary Spurling, The Unknown Matisse, 365

[39]Jack Flam, , Dresstudy 59 (Spring, 2011), 5.

[40]一个值得注意的细节是,墙上的这幅《舞蹈》是为俄罗斯收藏家休金委托所做,但休金在看到夏凡纳的作品后,转而食言了。他不打算继续购买马蒂斯的音乐和舞蹈,理由是画面上的裸体可能会吓到家中的女眷;不过他还是想让马蒂斯再画两个小一点的版本,这样他还可以小心翼翼地挂在自己的卧室中。马蒂斯直接拒绝了这一请求:“我说过,这两幅画本来就是按照这个尺寸来构图的,不可能将4米的尺寸再缩小。”然而,当休金回到莫斯科后,他又突然改变想法——不仅接受了马蒂斯的两幅画,不再要求做任何修改,而且把夏凡纳的这幅超大作品又送回巴黎,用它换了马蒂斯的一幅小画,更损失了近1万法郎。详见Rémi Labrusse, “Matisse and Puvis de Chavannes,” 133-145.

[41]Flam, Introduction, 17-18. 对于阿拉伯纹样,歌德曾这样称颂道,“自始至终,它们都在用装饰形式表达愉悦、轻松和喜悦,庆祝的是欢乐,生命和爱。”转引自David E. Wellbery, “Poet, Artist, Arabesque: On Peter Cornelius’s Illustrations to Goethe’s Faust,” in Arabesque Without End: Across Music and the Arts, from Faust to Shahrazad, ed. Anne Leonard (Routledge, 2021), 67.

[42]苏珊·朗格:《情感与形式》,刘大基、傅志强译,中国社会科学出版社,1986年,第75、79页。

注释(下篇):

[1]1902年,人们发现了一桩大丑闻,已故法务部长的儿媳泰蕾兹·亨伯特并非百万神秘遗产的继承人,这个身份是她一手捏造的,但20多年来,她已从法国政府及其债权人那里诈骗了近1亿法郎。不幸的是,马蒂斯的岳父岳母正是亨伯特夫妇的心腹,跟随了后者三十年,这让马蒂斯全家陷入了困境。直到1903年,随着亨伯特夫妇等人的判刑,这个丑闻才告一段落。2000年,斯波林出版了《伟大的泰蕾兹:世纪最大丑闻》(La Grande Therese: The Greatest Scandal of the Century)。

[2]“Interview with Charles Estienne, 1909,” in Jack Flam, Matisse on Art, 55.

[3][美]列奥·施坦伯格:《另类准则:直面20世纪艺术》,沈语冰、刘凡、谷光曙译,南京:江苏美术出版社, 2011年版,第85页。这也是施坦伯格痛斥形式主义批评的主要原因,换言之,我们不应该被教导,“只有一样东西是艺术所追求的”。

[4][德]乌韦·施内德:《二十世纪艺术史》,邵京辉,冯硕译,北京:中国文联出版社2014年版,第114页。

[5]“Interview with André Verdet,”(1952), 210-211.

[6]转引自Catherine Kautsky, The hidden life of the humble arabesque, Piano Magazine, Spring 2020, 55。有关歌德论视觉艺术,还可参见Beate Allert, “Goethe and the visual arts,” in The Cambridge companion to Goethe, Cambridge University Press, 2002, 193-206。此外,布朗也指出,在18世纪80年代,德国美学界曾对阿拉伯纹样展开过广泛的讨论,但这些讨论如今基本不再提及。当时辩论的重点是房间和建筑的装饰,尤其是拉斐尔在梵蒂冈所做的那些装饰。见Jane. K. Brown, “Es Singen wohl die Nixen”: Werther and the Romantic Tale, in Rereading Romanticism, edited by Martha B. Helfer, Amsterdam-Atlanta, GA 1999, 11-27.

[7]Henri Matisse, “Notes of a Painter” (1908), 42.

[8]歌德:《歌德的格言和感想集》,程代熙、张惠民译,中国社会科学出版社

[9]Yve-Alain Bois, “On Matisse: The Blinding,” 119, 112.

[10]Ibid., 83, 84. 博瓦认为马蒂斯在1906到1917年间创作的作品,就是用“循环-张力-扩展”这一系统来实现漫不经心,让我们无法聚焦的。博瓦将施坦伯格对马蒂斯绘画作品的分析浓缩为两个术语,膨胀(expansion)和循环(circulation),并在此基础上,又加了一个张力(tension)。详见:Yve-Alain Bois, “On Matisse: The Blinding: For Leo Steinberg,” October, Vol. 68 (Spring, 1994), 60-121.

[11]John Elderfield, “Describing Matisse,” 28.

[12]博瓦是一位形式—结构主义者,对他而言,讨论伊斯兰艺术中的装饰性(比如没有焦点、各种迷宫、反复循环等)对马蒂斯的影响并没有多大意义,因为那种爆炸的感觉即使在马蒂斯最不具装饰性的作品中也能找到。

[13]“从最初在艺术学校学习时开始,传统的美术价值就竭力贬低或削弱他对纯色的投入”,“他坚称自己所做的就是建造新的造型语言,不再受让人懊恼的过时语法和句法的限制;他希望通过这种新语言,传达的不是破坏性,而是建设性。”参见Spurling,The Unknown Matisse, 416,397.

[14] Spurling, The Unknown Matisse, 3.

[15] Judith H. Dobrzynski, “Curators Can Curate, But Writers Can Try, Too”, The New York Times, http://www.nytimes.com/2006/03/29/arts/artsspecial/curators-can-curate-but-writers-can-try-too.html, Mar. 29, 2006.

[16]他们都在前言中明确指出斯波林传记以及伦敦展览对论文的重要影响,详见Susanna Marie Kuehl, Henri Matisse, Textile Artist Costumes Designed for the Ballets Russes Production of le Chant du Rossignol, 1919–1920, 2011; David Plouffe, Textiles in the Artwork of Henri Matisse: 1894 to 1940, 2008.

[17]早在1951年马蒂斯尚在世时,巴尔的《马蒂斯:他的艺术和观众》开创了现代艺术家研究的新方法,他用大量问卷和访谈重新梳理并详细划分了马蒂斯每个时期的艺术创作。此后,施耐德的《马蒂斯》也沿袭了这一基准,并利用他所得到的权威资料的优势,再版了此前未曾公开的很多作品。

[18]Hillary Spurling, The Unknown Matisse, 325.

[19]Jack Flam, “Matisse and the Metaphysics of Decoration,” Dresstudy, Vol.59, 2011 (Spring).

[20]Ibid.

[21]2019年12月克拉克艺术博物馆也举办了以“阿拉伯纹样”为标题的展览,展览旨在探讨欧洲艺术家们(从德国浪漫主义到拉斐尔前派、纳比派以及新艺术等)如何采用和吸收阿拉伯纹样这一艺术形式。策展人是19世纪艺术史家安妮·伦纳德(Anne Leonard),她采用跨媒介和跨起源的方式研究阿拉伯纹样,展览筹备时间长达两三年之久,目的是为了展示19世纪的不同时刻,阿拉伯纹样以不同的方式出现在欧洲艺术中的情形。

[22]安妮·伦纳德编纂的新书题名。她邀请了八位学者共同完成了该书,他们分别来自不同研究领域,涉及艺术史、音乐、舞蹈、法国文学、伊斯兰艺术以及德国研究等。该书以一种跨学科、跨媒介的视角为读者展示了艺术史、音乐以及舞蹈中的阿拉伯纹样。详见Arabesque without End: Across Music and the Arts, from Faust to Shahrazad, edited by Anne Leonard, Routledge, 2022.

[23]Gurminder K. Bhogal, Details of Consequence: Ornament, Music, and Art in Paris (Oxford University Press, 2014), 64-65.

[24]Margeret S. Graves, “Spatchcocking the Arabesque: Big Books, Industrial Design, and the Captivation of Islamic Art and Architecture,” in Arabesque without End, ed. Leonard, 45, 47.

[25]欧文·琼斯在19世纪开始对世界各地的装饰艺术进行研究,最终在1856年出版了《装饰的法则》,书中插图多达2000多幅,分析了世界各地20种不同历史时期和地区的装饰艺术风格,以其推动西方艺术设计的革命。《装饰的法则》,第134、425、426页。

[26]具体而言,“阿里阿德涅线团”有如下特征:第一,不同于古代的独立卷须线,阿拉伯式图案中的卷须线随意相交,而且相互反复、对角穿插,交织得几乎难以循迹;第二,也不同于希腊植物装饰中的写实倾向,阿拉伯式图案要努力恢复卷须线条纯粹装饰的优势,它们在整体图案里按规定间隔创造出封闭的多边分格,在带有弧线边的分格里含有内花卷须;第三,花饰不再附着在卷须上,而是融合成卷须几乎不可或缺的部分。李格尔还认为,除了这些高度几何化、程式化的装饰以外,伊斯兰艺术还有源于波斯的花结饰地毯和瓷砖,属于写实性的植物卷须装饰,即间断式卷须。详见[奥]阿洛伊斯·李格尔:《风格问题:装饰历史的基础》,邵宏译,中国美术学院出版社2016年版,第241-317页。

[27]转引自Anne Leonard, “Introduction: The Arabesque Aesthetic,” in Arabesque Without End,ed. Leonard, 3.

[28]Ibid., 4. 作者在“前言”中指出,西方世界对阿拉伯纹样的误读至少表现在两个方面:阿拉伯纹样缺乏意义;它的不断重复是一种累赘。然而误读带来的结果却是表面上的无意义使得阿拉伯纹样适应性更强,剥离精神信仰后的阿拉伯纹样成为审美探究的载体,而不是一种固定永恒的形式,欧洲人将阿拉伯纹样赋予在变化之中,增强了它与即兴创作和自由运动的联系。

[29]John Elderfield, “Describing Matisse,” 29-30.

[30]Henri Matisse, “Interview with André Verdet”(1952), note 18, 301.

[31]Annemarie Schimmel, As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam, One World Publications, 2001, 31.

[32]Markus Brüderlin, “Forward,” in Ornament and Abstraction: The Dialogue Between Non-Western, Modern and Contemporary Art edited by Markus Brüderlin and Fondation Beyeler, Riehen: Fondation Beyeler, 2001, 12.

[33]P. Quatremere de Quincy, “Review of J.B. Deperthes’s Theorie du Paysage,” Journal des savans, Oct. 1819, 611.

[34]Gurminder K. Bhogal, Details of Consequence, 72.

[35]转引自David Carrier, Baudelaire and the Origins of Formalist Art Criticism, Notes in the History of Art, Vol. 13, No. 1 (Fall 1993), 1-5.

[36][英]威廉·荷加斯:《美的分析》,杨成寅译,上海:上海人民美术出版社2019年版,第35页。

[37] Clément Dessy, “The Decorative Line of the Nabis, Expressivity and Mild Subversion,” in Arabesque Without End, 107尽管纳比派成员各自都有自己的特质,但他们经常与arabesque联系在一起,这在当代评论家的眼中似乎是一个共同的纽带。

[38]Clément Dessy, “The decorative line of the nabis, expressivity and Mild Subversion,” 114.

[39]转引自Leonard, “Introduction,” 6.

[40]Bhogal,Details of Consequence, 65.

[41]Henri Matisse, “Observations on Painting” (1945), in Matisse on Art, 158.

[42]史提芬·Z.莱文:《拉康眼中的艺术》,郭立秋译,重庆大学出版社,2016年,第38页。