端传媒 / 郑非

乌克兰战争打到现在,俄罗斯颓势非常明显。人们不禁对这么一个问题越来越感到好奇:俄罗斯联邦的将来会如何?它有没有可能进一步发生分裂?毕竟,俄罗斯是一个多民族国家,略略安定下来也就是近二十年的事情。就在二十多年前,还有血腥的车臣战争与几场独立运动。普京政权表面上看起来强大,但国家体制却仍然模糊不清。

这种疑虑并非普通人的杞人忧天。美国东欧研究专家加努斯·布加杰斯基 (Janusz Bugajski)在2022年7月份的新书《失败的国家:俄国分裂指南》(Failed State: a Guide to Russia’s Rupture)中就很不客气的指出,俄国无法将自己转变为一个民族国家、一个公民国家,甚至无法成为一个稳定的帝国。在苏东阵营解体、苏联的崩溃之后,俄国将迎来其帝国崩溃的第三阶段。俄国著名社会学家列夫·古德科夫(Lev Gudkov)在前年五月份的访谈中也承认,俄国进一步解体的可能是存在的。普京政府的官员们自己也在多处发出警告(未必没有吓唬人、自我辩护的意图),如现任国防部长谢尔盖·绍伊古,在2021年8月份也将俄罗斯联邦比做前南联盟,警告说外部压力加上内部威胁可能使国家按照民族、阶级和宗教节节分裂,从而导致国家解体。

在下文中,我们将从人口结构、俄罗斯联邦制度的来源与实质、普京的“去联邦化”及“沙皇”统治模式几个方面,讨论俄国分裂的可能性。

一、俄罗斯的人口结构与少数民族

我们可以先下一个结论:现在的俄罗斯肯定是不稳定的。但是在论述这种不稳定之前,我们需要回顾一下一些基本知识:俄罗斯的人口构成及俄国的民族政制。

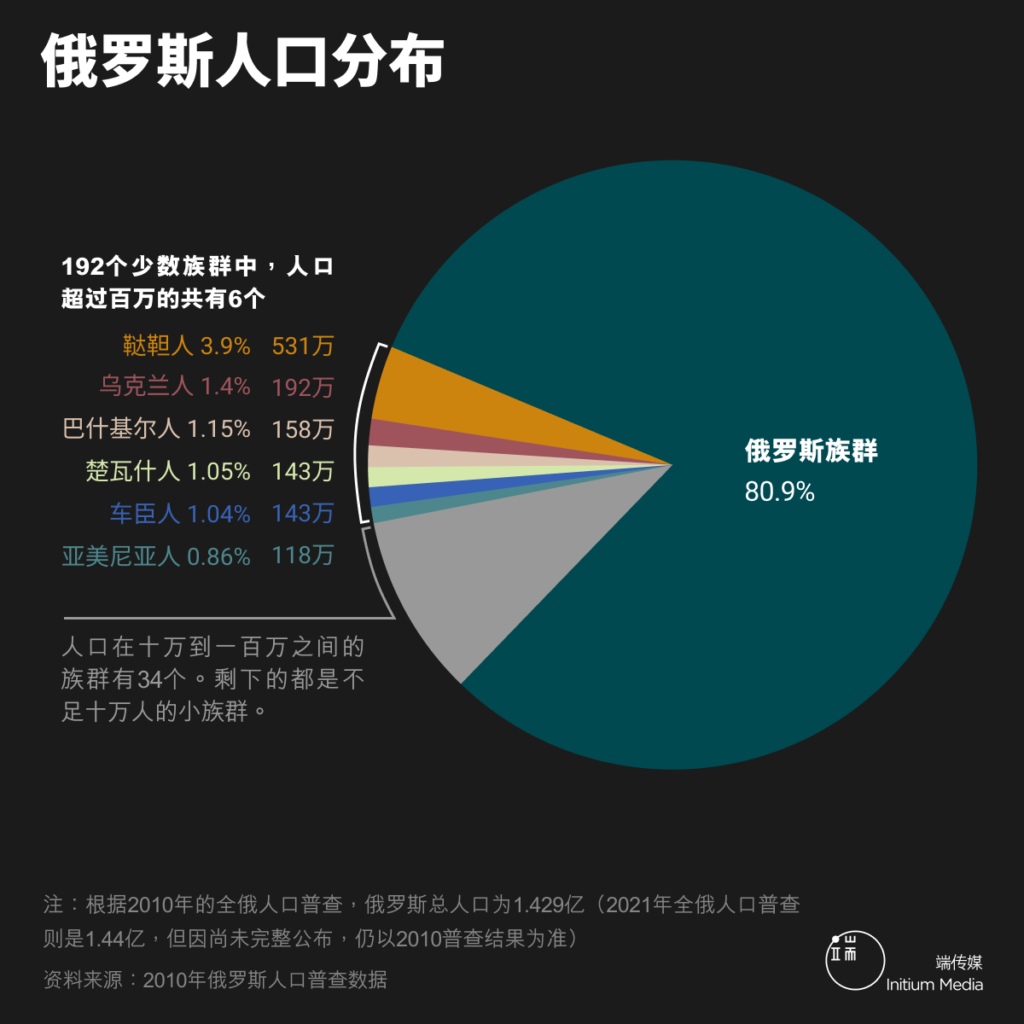

首先让我们来看俄罗斯的人口构成。根据2010年的全俄人口普查,俄罗斯总人口为1.429亿(2021年全俄人口普查则是1.44亿,但2021年的数据现在还没有完全公布,所以本文还是以2010年全俄人口普查的数据为准)。在申报了族群身份的人之中,俄罗斯族裔最多,1.11亿人,占了80.9%。其次则是192个其他少数族群,占19.1%。在这些少数族群中,人口超过百万的共有六个——鞑靼人(531万人,占比3.9%)、乌克兰人(192万人,1.4%)、巴什基尔人(158万人,1.15%)、楚瓦什人(143万人,1.05%)、车臣人(143万人,1.04%)和亚美尼亚人(118万,0.86%)。人口在十万到一百万之间的族群有34个。剩下的都是不足十万人的小族群。

本尼迪克特•安德森在他著名的《想象的共同体》中曾如此评论,俄罗斯帝国的俄罗斯化政策“是一种把民族那既短又紧的皮肤撑大到足以覆盖帝国庞大的身躯的手段”。如果我们现在看俄罗斯联邦,仍然能够发现它的皮肤绷得紧紧的,在不同的地方显出帝国的破绽。

根据1993年宪法,俄罗斯由89个联邦主体构成。后来这些主体有些被合并、取消,现在还有46个(主要由俄罗斯人构成的)州,22个共和国(由某个少数族群作为名义主导民族,有自己的宪法、语言和议会),9个边疆区(同州的地位与构成相似),4个自治区(由少数族群主导,比共和国地位较低),3个联邦直属城市(莫斯科、彼得堡和塞瓦斯托波尔)以及一个犹太自治州(这个州名不副实,徒有其名)。这种复杂的行政区构成(州、边疆区和联邦直属城市是以俄罗斯人为主体的行政单位,共和国、自治州和自治区是以非俄罗斯族为主体的行政单位)是俄罗斯异质性的一种体现。

在长期的帝国进程中,俄罗斯族人和非俄罗斯族人有一个自然涵化、交融的过程。在俄国的2720万非俄罗斯族人口中,只有970万人生活在民族相对聚居的区域内,其余的都散居于全国各地。非俄罗斯族人的聚居区主要集中在三个地方。一个是北高加索,车臣人就生活在那里,还有另外100多个族群在此聚居,仅在达吉斯坦就生活着30多个民族;第二个地区是乌拉尔山以西,科米人和巴什基尔人等生活在那里;第三个是伏尔加河中下游地区,较大的民族有鞑靼人、楚瓦什人。此外,在西伯利亚,还有雅库特、布里亚特、图瓦等蒙古系的共和国。这些共和国加在一起占据了28.6% 的俄罗斯领土。

英国政治学家理查德·萨克瓦 (Richard Sakwa)指出,俄罗斯人在俄罗斯联邦中的分布明显要优于其在苏联中的分布。这指的是俄罗斯人在俄罗斯联邦中占比达81%(在前苏联则只有半数),在当时(2006年)的21个共和国2100万人口里面,俄罗斯人也有1080万,占了51.3%。在其中9个共和国里面,俄罗斯人实际是多数民族。

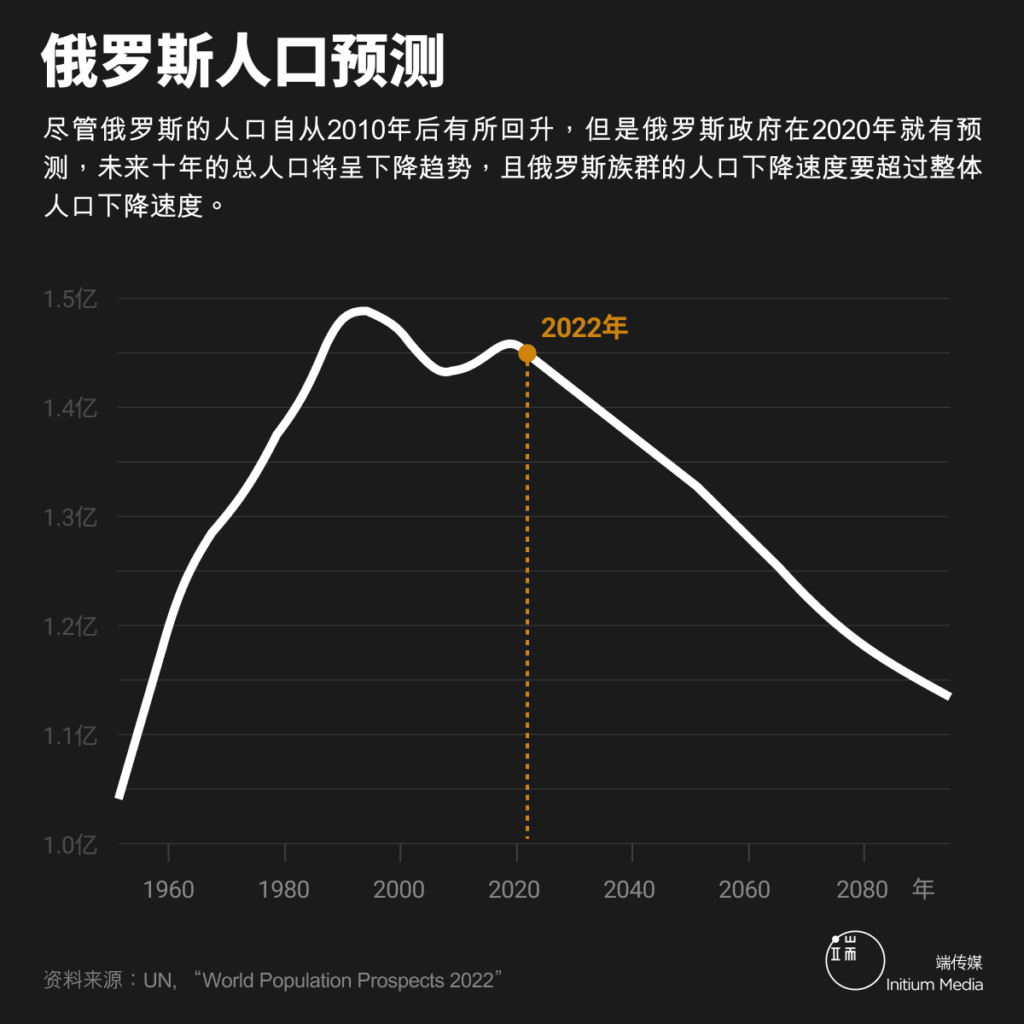

但是,上面这种说法只看到了总体,如果分开了来看的话,俄罗斯人在这些共和国中的分布并不平均。在13个共和国中,俄罗斯族人不到总人口的一半。在9个共和国中,俄罗斯族人占总人口的三分之一以下。此外还有趋势问题——尽管俄罗斯的人口自从2010年后有所回升,但是俄罗斯政府在2020年就有预测,未来十年俄罗斯的总人口将成下降趋势,且俄罗斯族群的人口下降速度要超过整体人口下降速度。

而且,根据1989年至2010年的人口普查数据,在21个共和国中的14个共和国(不包括被占领的克里米亚),俄罗斯族人口与比例都在稳步下降。从上述数据可知,在各名义民族占人口比超过50%的共和国里,俄罗斯人都在普遍性地撤出。这看起来是帝国衰退之后,帝国本部人群从边疆地区的普遍撤退。在北高加索地区这种趋势尤其明显,比如说在苏联末期,俄罗斯人还占车臣人口的百分之二十以上,现在已经下降到1.9%。这种趋势已经在俄罗斯政界掀起恐慌。

所以,从人口结构上来看,尽管俄罗斯联邦的态势比起苏联来说要好的多,但是这种“好”很显然是不稳定的。

二、俄罗斯联邦制的伪装

当然,仅仅只是人口变化还不足以说明什么。在瑞士,德语人口只占全国总人口的72%,比起俄罗斯族人在俄国的比例还要低一些,但是我们不会认为瑞士国家的稳定性成问题。关键在于,俄罗斯联邦的体制并不稳固,在相当程度上缺乏合法性,所以才需要一个强力的主导民族。

这里要指出的是,俄罗斯的“联邦制”并不是真正的联邦制。加拿大学者乔治•安德森在《联邦制导论》一书中对联邦制度的构成是如此描述的:1)至少存在两个政府层级,一个适用于全国,而另一个适用于各地区;2)一部成文宪法。而它不能被联邦政府单独修改,主要的宪法修正要得到其构成单位的实质性同意;3)通过宪法来正式分配立法、财政权力给两个政府层级以确保各自真正的自治;4)通常有一些关于各构成单位在关键性中央机构代表性上的特殊制度安排,以提供地方对中央决策的参与;5)一个仲裁人或一种程序来管辖政府之间的宪法争议;6)一系列步骤和机制来推进或运作政府之间的关系。根据这六条标准,俄罗斯的联邦制就难说了。它在形式上确实存在一部宪法,也有民族共和国的设置,但是国家权力的实际运行却是中央集权性质的,民族地方并无任何抵抗中央更改国家权力关系的能力。从某种意义上说,与其说俄罗斯是一个联邦,毋宁说它就是一个帝国——中央集权,本部自成一体,中央容忍存在具有某种自治权限的边缘区,有等级制权力控制体系,有参差不齐的政制区划(以及有一个比较模糊的国家/民族认同)。这种帝国形态与联邦制有形式上的相似,但精神上却是迥异的。

俄罗斯的这种类帝国形态来自于苏联的遗留。苏联实行的是所谓族群联邦制度——这个概念本身指的是“在承认族群身份与权利的基础上,以族群为基础划分联邦组成地区,实行地区自治”。但这套制度在实际的运行中又体现成“形式上的民族主义,实质上的社会主义。”简而言之,一方面,这个国家的一切权力实际都掌握在苏共手中,一切决策都实际上从莫斯科做出;另一方面,莫斯科在民族地方上需要代理人,一批自少数族群挑选出来的官僚在这些“封地”上威福自用。从效果上讲,这套体制既不鼓励民族国家统一政制,又不鼓励多民族之间的协商、交流与妥协。苏联实行这套制度,俄罗斯当时作为苏联的一分子,也照搬了这套制度——本部有“府县”,在边疆地区或各州的间隙区有“土司”(自治共和国)。

在苏联晚期,俄罗斯境内的“土司”们卷入到了苏共中央与俄罗斯共和国之间的争斗中,无论是戈尔巴乔夫,还是叶利钦都争相争取它们的支持,来拆对方的台。戈尔巴乔夫在1990年4月签署法令,让各自治共和国同俄罗斯共和国平起平坐,而叶利钦也公开鼓励各自治共和国“尽可能多的争取权力”、“尽可能多的争取独立。”这种争斗在相当程度上鼓励了各地方的雄心,卡累利亚人、达吉斯坦人、布里亚特人和雅库特人等寻求扩大他们的自治权,以控制他们领土上的资源,车臣人和鞑靼斯坦人等则寻求彻底的独立。

当苏联崩溃之后,叶利钦政府似乎并没有什么深邃眼光与宏观思路来澄清俄国的政制,而是修修补补做裱糊。尽管在1991、1992年,俄罗斯政府内部确实有过讨论,一派认为应该将俄罗斯建设成一个单一国家,废除所有的民族共和国;另一派则认为应该向美国学习,废除所有的民族共和国,然后在全俄范围内根据地域而非族群的原则建立具有自治权的各州,即建立地域联邦制度。但是,叶利钦最后选择了第三条路——承认现状,通过签订联邦条约的方式来确立国家体制。1992年3月31日,俄罗斯政府与当时89个联邦主体中的86个在莫斯科签署了三项条约(共和国、州、自治区们分别与中央政府签约,车臣和鞑靼斯坦拒绝签署该条约)。这些联邦主体同意继续作为俄罗斯的一部分,以换取更大的自治权和更大份额的自然资源分配,而俄罗斯中央政府则表示尊重它们的特权,承认共和国的主权地位。在以后(1994年至1998年),俄罗斯中央政府又陆陆续续与一些联邦主体签订了46项双边协议以作补充与修正。

简而言之,联邦条约不是在各区域之间横向缔结的,而是莫斯科与地方纵向缔结的双边协议的集合。所以,联邦条约并没有通过各组成单位之间的对称协议为俄国建立真正的联邦制。

这样造就的国家只能说是一个临时产物。鞑靼斯坦和车臣没有签署联邦条约,宣称自己是独立主权国家,很多签署了条约的共和国也紧随其后,宣布其宪法至高无上或要求拥有退出联邦的权力。而许多边疆州也要求得到共和国地位,比方说19 93年 7 月初 , 斯维尔德洛夫斯克州和车里雅宾斯克州 先后宣布该地区为乌拉尔共和国和南乌拉尔共和国 。 两个月后 , 乌拉尔地 区五个州的领导人在叶卡捷琳堡又宣布建立统一的 “ 乌拉尔共和国 ”。

对这些分离主义要求(有些目的是经济的,有些是政治的),叶利钦的做法回到了沙俄和苏联传统——在政治、经济上集中中央行政权力。他加强联邦行政权力,又食言而肥,不再承认各共和国“主权国家”地位,同时还加强了对几乎所 有联邦财源和地方预算的控制 , 使地方政府的税收权被严格限制在自然资源 、 农业及通讯等为数不多的领域之内 。当然,他也会贿赂特定地方以做羁縻。哈佛大学教授丹尼尔•特里斯曼(Daniel Treisman)在研究叶利钦时代的中央-地方财政转移支付时指出,俄国的转移支付在很大程度被用作“贿赂”,以鼓励那些较不稳定的地区臣服,而不是奖励那些表现出忠诚的地区。比方说在1992年,达吉斯坦人均获得的中央补助金是临近的斯塔夫罗波尔边疆区的70多倍。

1993年末,在武力镇压了杜马国会的反抗之后,叶利钦制定了俄罗斯宪法。这部宪法明显产生于冲突和胁迫,而不是共识和妥协,主要由中央政府强加于各地区(42个联邦主体没有批准该宪法)。正是由于如此,一些研究专家同意以下这个说法,“虽然1993年俄罗斯宪法将国家定义为一个联邦,但实际上它是一个根据行政公告而不是根据自愿协议整合起来的新帝国集权结构”。当然,承认现实也许是一种政治美德,滥做更改更是取祸之道,但是不可否认的是,由此而形成的俄国确实更像是一个帝国,而非联邦国家——后者的建构是从下而上的,而前者却是从上而下的。

在全俄境内,对这一体制构成有威胁挑战的,一是鞑靼斯坦共和国,一是车臣共和国。它们都拒不签署联邦条约,都要求主权独立地位。鞑靼斯坦的底气在于它有丰富的油气资源,也是全俄经济最发达、工业化程度最高的地区之一。车臣共和国的底气则是贫穷而富有叛逆勇气的山民。对前者,叶利钦予以怀柔,在1994年与之签订了一项条约,条约规定,鞑靼斯坦共和国作为主权国家与俄罗斯联邦联合,拥有各种超出俄罗斯宪法规定的权力,在法律上使俄国成为了邦联。对后者,叶利钦政府也在1994年开始发动了血腥的第一次车臣战争,企图用武力来使之臣服。在经过两年损失巨大、徒劳无功的战斗后,双方议和,俄罗斯军队撤离了车臣,使车臣实际上独立。

三、普京的“去联邦化”

再接下来发生的事情是一次迅雷不及掩耳的政治魔法。我们现在知道,克里姆林宫的技术专家们有效地操纵了民意,将政权私相授受给了一个前克格勃——普京。而普京接下来的作为可以用“去联邦化”四字来形容,他的主要动作几乎都是在一年之内完成的。

普京首先是在1999年废除了与车臣共和国之间的协议,在10月派遣军队重新开进车臣。受益于车臣人的内部分裂,也受益于俄罗斯军队吸取了第一次车臣战争的教训,这一次俄罗斯军队进展顺利。普京很快扶持了车臣军阀艾哈迈德·卡德罗夫作为车臣政府首脑,让他进行治安作战。事实表明,本地人镇压反叛总是要比莫斯科的外来者有效的多。车臣最终臣服。

接下来在2000年,普京将俄罗斯划分为七个联邦管辖区(中央、南部、西北部、乌拉尔、伏尔加、西伯利亚和远东),2010年增设北高加索联邦管辖区。每个管辖区都派出总统全权代表以作监督、贯彻中央政令。联邦辖区基本上与各大军区的边界重合(例外是伏尔加-乌拉尔军区,它被划分成了伏尔加和乌拉尔两个联邦辖区)。此外,普京一开始所任命的7名总统全权代表中只有两个人是文职,其他都是军队或安全机关出身。这就使得联邦管辖区的军管色彩格外浓重。萨克瓦也指出,普京的这套做法很像是沙俄时期的总督制。这些新总督可以暂停或废除法令,罢免州长,解散地区议会。

普京去联邦化的下一个重要政治举措就是改革联邦委员会。原来这个委员会算是俄罗斯国家的上院,代表地方利益,其成员由各个地区的立法和行政部门的首脑担任。普京从根本上改变了这一委员会的选举方式,使之“去地域化”。这是分两步来做成的——第一步取消地方立法与行政部门首脑的代表权,第二步则允许区域外人员成为联邦委员会成员。到了2014年和2020年,普京政府又颁布了宪法修正案,让总统能够直接任命(不通过地方选举)产生一定联邦委员会成员。

再接下来则是普京对宪法法院的控制。根据普京政府通过的宪法修正案,俄罗斯联邦委员会可以根据总统的建议,来解除宪法法院法官的职务。而普京能够控制联邦委员会,就能够控制宪法法院。而当普京控制宪法法院以后,各共和国、州赖以制衡中央的司法手段就消失了。

在2000年夏天,普京还发起了一项重大运动,使各共和国的宪法和地区立法与联邦宪法保持一致。这进而转变成对联邦双边条约的攻击。到了2005年,叶利钦时代缔结的几乎所有联邦条约都被废除掉了。到2017年,鞑靼斯坦共和国与俄罗斯联邦签订的条约由于到了时限没有续约,也停止生效。至此,所有共和国的独特地位都消失了。同一年的又一项重要改革则是议会立法赋予了普京罢免民选州长和解散地方议会的权力。在2004年9月别斯兰人质危机之后,议会又出台了更激进的立法,赋予总统直接提名地区长官的权力。即使在2012年允许公民直接选举州长之后,克里姆林宫也能够通过控制候选人的提名来控制谁当选。在2001年6月,普京政府还制定了《联邦政党法》,规定所有的政党都必须有全联邦性质,在全俄联邦主体一半以上都有地区分支机构,这就消灭了地方政党,这也是控制地方的一种手段。

除此之外,议会还在一直立法、释法,将职权从地方转移到中央。拿财权来说,从 2012年到 2018年,地区预算的收入平均只增长了5% ,而联邦预算的收入增长了77%。俄罗斯政治家弗拉基米尔•雷日科夫(Vladimir Ryzhkov)如此评论道:“负责管理预算制定、执行及大部分开支的部长们,不仅要服从地区首脑,而且还要服从联邦政府。地区在规划和支出预算资金、执行社会经济政策方面的独立性被废除……地区财政部成为联邦财政部的下属部门。”

普京政府的最后一项重要的“去联邦化”举措则是合并联邦单位。在1993年制定宪法的时候,有10个民族自治区。在2003年至2008年间,十个中的六个被合并到邻近的边疆区和州。此外,此前也有报道,克里姆林宫的目标是将联邦单位的数目减少到 41 个,其中包括几个非俄罗斯族共和国的消灭。

正由于普京政府这些“去联邦化”的政策与举措,使得很多研究者普遍认为,俄罗斯的联邦制已被破坏,“自治与共享”被“命令与从属”取代。比如英国政治学家卡梅隆·罗斯(Cameron Ross)就指出,“事实上,俄罗斯是一个穿着联邦制服装的准单一制国家。”

四、复古的“沙皇”统治和不稳定的封建关系

但这些研究者实际上犯了一个错误,他/她们以为,既然普京是“去联邦”的,他所建立的新体制自然就是“单一国家”——中央/地方政令一致,全国“郡县化”。这其实是“错把杭州当汴州”,在用现代国家政制观来衡量一个“后帝国”。实际上,普京是在用一种复古的方式来统治俄国——“沙皇”的意志无边无际,并无分庭抗礼,但是在对“沙皇”的私人依附下仍然是允许存在弹性空间的。“沙皇”的统治可以是相当的差异化、个人化的。

我们可以在这里举一个例子,那就是普京对车臣共和国的处置。第二次车臣战争的胜利铸就了普京政治威望的基石。但是普京的胜利在在很大程度上要归功于车臣叛军的内部分裂。车臣军阀卡德罗夫艾哈迈德·卡德罗夫(Akhmad Kadyrov)投向普京,替他镇压反叛。而普京则投桃报李,任用他来当“土司”,治理地方,巨额的联邦补贴被用来确保他的忠诚(到了2015 年,联邦中心的补贴占车臣预算的 85%)。当艾哈迈德在2004年死于车臣激进分子的暗杀之后,普京在第二天任命艾哈迈德的小儿子拉姆赞·卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)当上了车臣第一副总理,在拉姆赞于2007年年满30岁,满足车臣宪法中的总统年龄规定后,普京又提名他成为了车臣总统。

美国记者查尔斯·克洛弗(Charles Clover)在观察拉姆赞治下的车臣共和国的时候指出,“在接下来的十年里,车臣将成为俄罗斯联邦的一个反常现象: 一个近乎自我统治的岛屿,一夫多妻制盛行,伊斯兰法院进行判决,妇女被迫在公共场合戴头巾——所有这些 都公然违反了俄罗斯宪法。车臣精英,所谓的卡德罗夫帮,将成为首都最强大的犯罪家族之 一,在莫斯科市中心犯下谋杀罪也能在字面意义上逃脱惩罚。对于车臣人来说,成为俄罗斯 联邦的属民在很大程度上是一种封建关系。它不是一个国家和公民之间的完整的社会契 约,而是一个民族对一个首都之间的帝国关系。 ”

挪威政治学家朱莉·威尔姆森 (Julie Wilhelmsen)则指出,虽然拉姆赞看起来忠诚的听命于普京,替他干了许多脏活——比如充当普京的“哥萨克”,无论是在车臣、乌克兰还是莫斯科。但这种封建关系也是有代价的——拉姆赞的人被授予对北高加索地区所有反恐活动的直接领导权,联邦法院实际上无法独立的处理车臣的任何案件。从很多标准来说,拉姆赞实际上排他性的控制了车臣国家。在普京—卡德罗夫这对庇护—代理关系中,卡德罗夫并不只是顺服的工具那么简单。

从车臣这个例子来看,俄国中央对地方的统治很显然没有那么单一。而且,车臣可能是一个最明显的例子,但却不是唯一的例子。

众所周知,俄国政治与法律向来有一个传统,那就是正式的规则是一回事,实际的运作方式是另一回事。已经有多位研究者指出,普京政府的内部运作在相当程度上是由个人化的、封闭化的庇护/代理关系网络来执行的。换句话说,在严整的正式规则与权力结构之外,普京政权还有一套亚规则与权力结构(同为“文明古国”,咱们对这套潜规则体系的存在应该是不陌生的)。

在普京治下,这种非正式的权力结构与运作方式实际上大行其道。这是因为普京需要用这种非正式政治来维系自己的权力。很多人都指出,在普京周围,聚集着一帮“廷臣”。这些“廷臣”——一个相互竞争、关系紧密的内部人圈子——未必有正式的官僚职级,但是会在普京的授意下行事,对普京负责,在俄罗斯的诸多领域建立自己的“封地”。比如普京时代俄国经济的一个重要特征是国有化。国有部门占 GDP 的比重从2005年的35% 上升到2015年的70%。从表面上看是国家重新主导一切,但其实大型国有企业的规章制度与国家运营只是形式上的,实际上它们由一小群普京的亲信控制,他们则将国有企业看成是个人的领地。

在俄罗斯的中央-地方关系中,也有相似的事情存在。美国社会学家弗拉基米尔·什拉彭托克 (Vladimir Shlapentokh) 有一本著作,名叫《当代俄罗斯封建社会》,在其中他说道:“与普京承诺在全国范围内执行社会秩序和联邦法律相反,克里姆林宫允许地区领导人像封建领主一样行事,只要他们表现出对克里姆林宫的忠诚,并随时准备支持普京对抗他的竞争对手。普京几乎从来没有因为一个州长在自己的地盘上犯下不正当或非法的行为而罢免他……普京把地方长官和总统赶出了国家政治,然而,他并没有试图控制他们在自己地区内的行为。”在许多地方,特别是在民族共和国,各处的领导人在经济上享受国家的大量资助,在政治上不受挑战,在行为上不受约束(中央政府帮助这些人消除了地区内大多数对立的权力中心,地方议会、政党和自由新闻媒体都被消灭或者抑制)。拉姆赞·卡德罗夫只是这一阶层中最醒目的角色,比如前任鞑靼共和国总统明季梅尔·沙伊米耶夫,前任卡尔梅克共和国总统基尔桑·伊柳姆日诺夫也都以行为肆意闻名于世。什拉彭托克的这个观察也得到了其他一些研究者的赞同,他们认为,在新中央集权运动中联邦中央虽然扩充了权力,但是由于克里姆林宫薄弱的治理能力,使得他们无法对地方施政进行有效评估。这导致地方与中央之间达成了某种非正式的交易,让地方长官以“忠诚换不干涉”,把地方变成纯粹的采邑。

现在回顾起来,我们可以说,一方面,普京自执政以来的“去联邦化”/“新中央集权”运动确实在相当程度上收紧了俄罗斯国家,“由于重申了中央集权国家的行政能力,国家的分裂已经停止并得到扭转。中心在失去对权力杠杆的控制达十年之久之后,再次能够确立其对各地区的统治地位,凌驾于它们之上。”但另一方面,这种集权并非从下而上授权的契约行为,而来自于统治集团内部的零和斗争。由此而达成的集权并不全然是现代民族国家那种法理、官僚制上的统一行政,而是某种沙皇制的复归。普京为了权力的稳固,实际上同地方精英做了某种交易,使得中央-地方关系现在变得极度政治化/个人化。所以,看起来普京加强了俄国的中央集权,但这一加强却也藏着深深的隐患。俄国国家看起来空前强大,但内里却显得虚弱。

由此造成的结果大概是,普京在台上一日,那么俄国的地方就会保持对中央的顺服。他不在了呢?拉姆赞•卡德罗夫会不会以为,自己已经从封建契约中脱离,从此可以自行其事。其他民族、地方的领导人会不会也有同样的想法呢?

我们至少可以得出一个结论,那就是普京所建立的国家政制是不稳定的。