在韩国,每一类人都有自己的位置,而孩子和孩子的母亲不属于公共生活。

端传媒记者 余美霞 发自首尔

杮子、梨子是韩国冬天的特产。咖啡店老板细心把梨子削好、将酿进了软芝士的杮饼给Minkyung端过去。今年40岁,束着小马尾的Minkyung是这里常客,她喜欢这家店安静悠哉又温暖。“老板,你有听过有人为了拿政府的钱,而生好多孩子吗?”她放下茶杯,向吧台后方的老板夫妇俩用韩语问道。

2023年,韩国生育率(fertility rate)跌剩0.72(指每名妇女终身生育的孩子数量),数字在全球包尾,也是韩国历史新低。为了刺激生育,政府再提高补助金额,包括婴儿出生第一年的父母津贴一共可以领到1800万韩元,以及每月10万、领到孩子七岁的儿童津贴。加上首胎新生儿一次性获得的200万韩元(约1450美元),一对新手父母在孩子满七岁前,累计至少获得2960万韩元(约17万港元)。

老板俩人稍微讨论了一下。“好像在电视上看过,不过身边好像很少人会这样做。”Minkyung用英文向我转译。事实上,她对这个问题没那么关心,因为她从来都没有想过生孩子。“我喜欢孩子呀!”她扬起眉头强调,不过补了一个条件,“只要这个不是我的孩子,我喜欢和朋友的孩子一起玩。”

她的回答,浓缩了许多韩国女性的想法——她们抗拒的不是小孩,而是“生小孩”。“有了孩子,你的生活会有优先顺序的改变,以及一定的牺牲……而我不确定(可以接受)。”Minkyung 说。

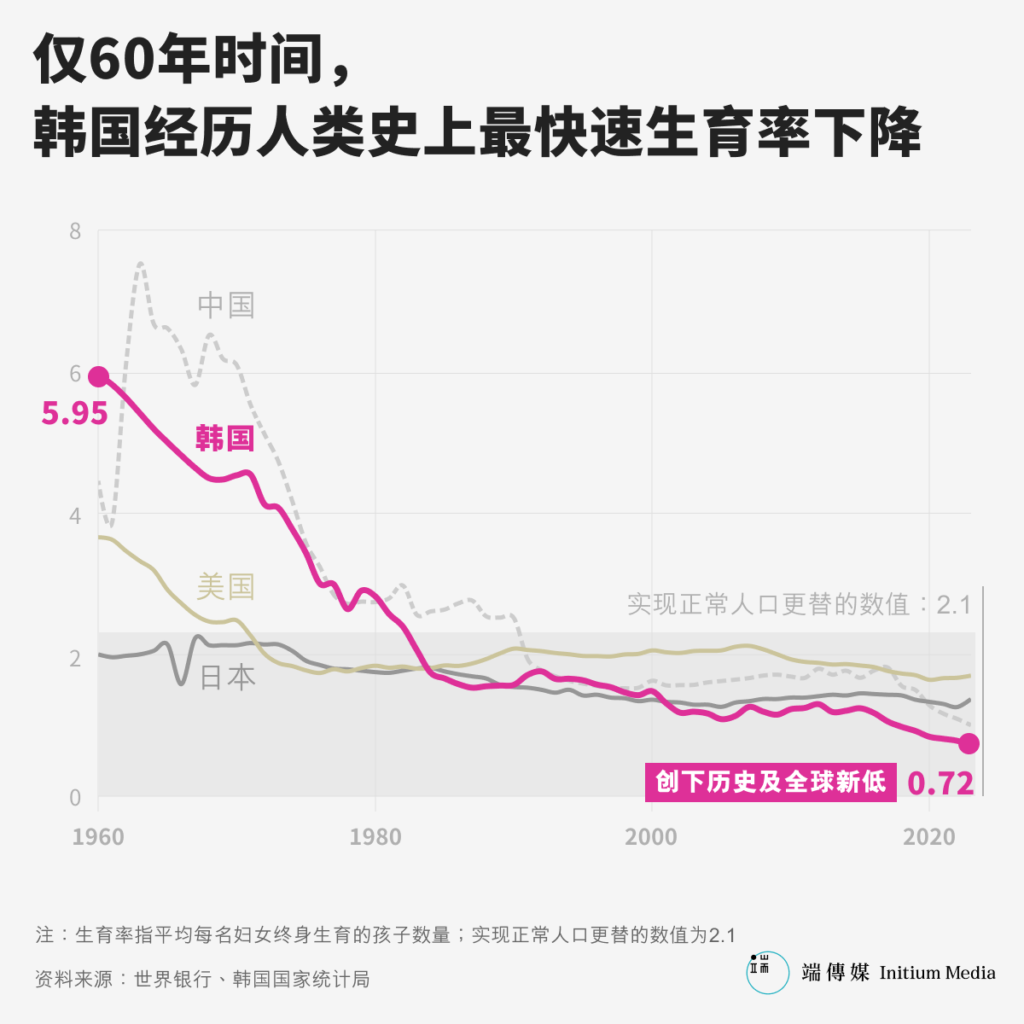

低微的收入、极大的生活压力,还有负担不起的住房,让低出生率成为许多已发展国家共同面对的现象——根据经合组织(OECD)在2021年发布的数据,中国的生育率是1.16、日本是1.3,美国是1.66。

但是这一现象在韩国尤其特别。从1960年开始到2020年,只是60年的时间,韩国生育率就从6急降至0.8;即每位女性一生人平均生育不足一个孩子(实现正常人口更替的数值为2.1)。相比之下,美国的数字是由3.6逐渐下降到1.6。换句话说,韩国在经历惊人的高速发展时,同时也迎来了人类史上最快速的生育率下降。

韩国政府固然紧张,大洒金钱补贴催生,但一直无法挽救跌势。2023年3月,总统尹锡悦强调低生育率是国家重要课题,要找出政策失败原因。然而前一年,他才将原因归咎于女权主义,指是阻碍男女“健康关系”发展的罪魁祸首。

不少学者都被韩国的变化吓倒。2006年,人口学家、牛津大学教授 David Coleman 大胆断言,韩国会成为世界第一个消失的国家。2023年,韩国生育率为0.78。美国华盛顿大学健康计量评估研究中心(IHME)估计,到了2100年,韩国人口将会减半,只剩下2680万人。

不过,种种关乎国家民族存亡的迫切警号,似乎不影响韩国女性的感受和想法。一位在政党工作的受访者告诉我,低出生率问题在韩国“就像空气一样”,人们早早忘记它的存在。而如果政府只想以砸钱的方式解决问题,“注定会失败。”

“no kids zone”,一个不欢迎孩子的社会

每一类人都有自己的位置,而孩子和孩子的母亲不属于公共生活。

“在韩国,你到街上逛上一圈,根本不会看到有小孩子。”Minkyung望向窗外。她皮肤白晢,长着一张比实际年龄年轻的脸,说一口流利英语。2010年,她去了美国洛杉机念硕士,五年后回国,现在是一名影像艺术家,作品主题主要围绕女性身份与渴望。

谈起孩子,Minkyung 想起非洲舞老师分享过家乡的生活。老师谈到,在当地的村落,每一个人对彼此都很熟悉,孩子们生活是通处跑的。如果某家的父母没空看小孩,邻居会把小孩带出去玩,“那是自然而然的事”。

但在韩国,却是另一个极端。一些生了孩子的朋友告诉她,自己根本不敢带小孩子出去,只让他们去上托儿所、躲在一栋栋独立与外隔绝的空间里,因为父母感觉在社会得不到支持。“韩国肯定存在著一种文化,就是孩子在社会中是不受欢迎的”。Minkyung这样下结论。

事实上,她的感觉也并非武断。在各国语言的脏话中,很多都与女性身体和器官有关。可是在韩国,还有一个专门针对妈妈、带了明显贬义的潮语,“맘충”(mom-choong),直翻就是“妈虫”的意思,一开始是指不工作,寄生在丈夫身边,靠他的血汗钱供自己生活的女性,后来也指那些只关心自己孩子不理他人的妈妈。

2012年,一名餐厅顾客意外烫伤一名乱跑的儿童后,妈妈在网络上批评餐厅,餐厅老板后被罚款,但大众将责任归咎于妈妈没有看顾好孩子。从那时开始,人们对小孩子负面态度变得具体——餐厅等公共场所纷纷设立“no kids zone”,即不允许儿童进入的用餐区域。虽然2017年,韩国国家人权委员曾会判定no kids zone侵犯平等权,但该现象未见停止。2022年韩国研究中心一份民调显示,有73%受访者支持设立禁止儿童区,只有18%的人反对。根据智库济研究院估计,韩国约有500个禁止儿童区。

“带著孩子过社交生活是非常困难的,你会成为仇恨的对象。”不婚主义者李佳贤说。她今年32岁,是一名性教育讲师,会不时到中小学校向学生教授性别课程。接触多了小孩,李佳贤明白,他们不是一个完全体,必须在成长、社会化过程中犯错、被教导,但当前的韩国社会,却认为未社会化的儿童出现大叫、哭泣等行为,是“一件非常麻烦的事”。

在韩国NATE讨论区中,一个女大学生发布的“我非常讨厌小孩”帖文,获得30万人浏览、过千人点赞。她写道自己从来不坐在小孩身边,而一次她拿着小提琴在等火车,一个小孩走来用手打了琴一下,当她本能反应把琴拿开,小孩就马上哭了。她形容:“就像一个很讨厌狗的人遇到了一只大狗一样。”有网友和议,指自己不是讨厌孩子,但大多数孩子说话很武断、不小心,自己对他们无能为力,再加上不得不忍受,“这真是太难了。”

不过,有网友留言,“别忘了,你也有过随心所欲的童年。”

如今社会对儿童设限,但母亲同一承受。李佳贤说,“no kids zone”其实也是“no mother zone”:它在禁止儿童的同时,也禁止了因照顾小孩已经筋疲力尽,想歇一歇的母亲。2023年5月,33岁的韩国议员容惠仁 (Yong Hye-in) 带着两岁的儿子到国会演讲,承诺会积极废除禁止儿童区这些措施。两年前,她刚生完孩子,患上产后抑郁症,当她想要和家人到咖啡店散心,却被拒绝进入。容惠仁在访问中,忆述当时自己情绪崩溃,泪流满面,她感觉,“社会不想要我这样的人。”

延世大学讲师 Bonnie Tilland 长期研究韩国文化,她在接受CNN访问时指出, 20至30多岁的韩国人,往往有强烈的个人空间观念,“越来越不能容忍身边吵闹的小孩和老人”。Tilland 认为这种心态,反映了韩国人根深蒂固地觉得,每一类人都有自己的位置,例如母亲本就应该留在家照顾孩子,而不是出来参与公共生活。她指出,“这是年轻女性不愿意生孩子的原因之一。”

从面试开始的职场压力:你有打算生孩子吗?

因为孩子的存在,韩国母亲需要面对自己被部份社会场域限制,被社会规范和家庭期望捆绑,但真正让她们担忧的,是生育会将她们推离劳动市场。

在首尔零度的冬日早晨里,金惠美进到咖啡厅后卸去大衣,里面是烫得笔直的西装。她在百忙之中给我们抽出了一个小时的时间,等下她就要赶回绿色正义党总部开会,为四月的国会议员选举准备。在过去一届选举中,共有57名女性进入议会,这一届,29岁的金惠美积极想成为其中一个。

“(不生育)它看起来就像空气,”金惠美轻点着头,再确认了一遍,“就像空气一样。”她提到,过去十多年来,政府花了大量金钱补贴,让女性生孩子、养孩子,“但女性真正需要的是产假,以及生完孩子不会被解雇的权利。”

4月9日,韩国统计厅释出数据,显示2023年职场女性人数达到997.6万人,创下统计以来新高。然而,韩国两性薪资差距却仍然高达31.2%,在OECD成员国中连续26年排名第一,比起平均值12.1%高出2.6倍。

韩国女性政策研究院曾就薪资差距进行问卷调查,接近40%的男性认为女性“因为生育育儿导致履历空白,平均年资比男性短”,但有接近55%的女性归因于“企业内招募、升迁、分配等方面的性别歧视”。

女性对失去工作的担忧,从面试时那一刻就已经开始。金惠美说,直到现在,女性在面试工作时,仍然会被问到“你有打算生孩子吗?”、“有打算出国吗?”之类的问题。

虽然韩国法律列明,如果女性员工因结婚怀孕被解雇,决策者会面临最高五年监禁或高达3600韩元的罚款。不过金惠美指出,即使受歧视的女性向人权委员会甚至法院提告,仍然没有得到合理的判决。2017年,韩国三大银行之一的KB国民银行,四名高层因刻意将112名女性求职者的分数改低,被控违反平等就业法,但最后只被法庭罚款4500美元了事。

事实上,以母亲身份重返工作岗位也并不轻易——女性会同时被工作与家庭责任裹挟着,喘不过气。“即使你送孩子去幼稚园,当他们生病,老师不会打电话给爸爸,而是打电话给妈妈。”李佳贤批评,社会都把照顾责任只压在母亲身上,一方面母亲要顾好小孩做家务,一方面又要必须工作,但如果平衡不好,母亲既要面对家庭的苛责,职场上不是被推迟升职,就是被解雇。

皮尤研究中心一份2023年研究美国夫妻收入比较的报告,显示无论是男性或女性收入较高的家庭中,女性每周负责家务和照顾孩子的时数都比男性多。而只有在女性作为家中唯一主要收入来源时,男性花在照顾的时间才比女性多两小时——尽管如此,男女在家务上花费的时间并没有显著分别。

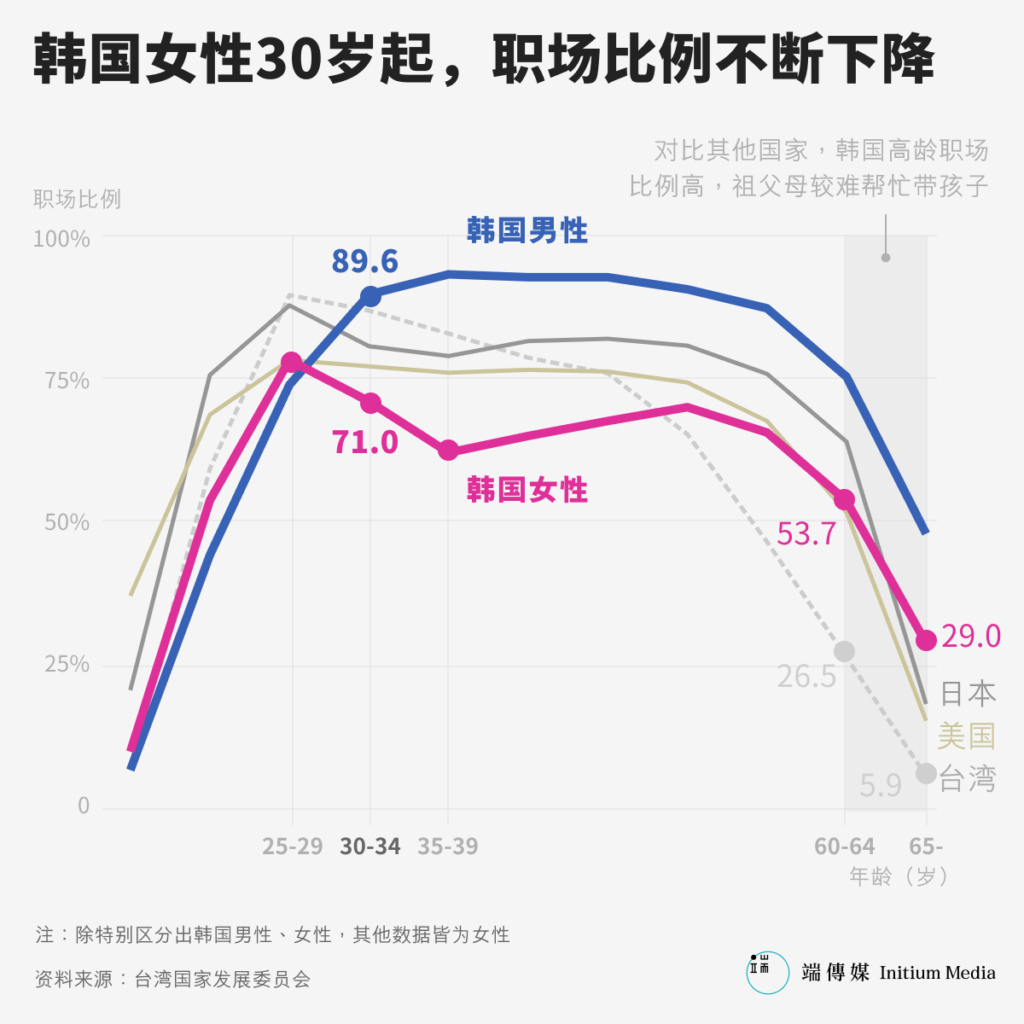

“女性只有一个身体,怎么可能同时兼顾工作和家庭呢?”金惠美反问。于是,韩国女性的劳动参与率在25至29岁达到高峰,接近80%,但在30岁后一路下滑。而男性则从30岁开始,直到54岁都有过九成的劳动参与率。值得注意的是,在OECD国家中,25至34岁的韩国女性是受教育程度最高的一批,但最后职场和家庭,女性往往只能选择其一。

“说到底,出生率取决于人们对这个社会的信任程度。”在一个至无法保证工作或生活的国家,金惠美认为,“女性不想生孩子,也无法想像未来。”

就算生了,该谁来看孩子?

人们无法保证的,还有生了孩子以后,该交给谁照顾。来自香港的Martin今年39岁,和韩国太太育有一名9岁的女儿。一家三口本来在香港生活,女儿由太太全职照顾,但在2018年,Martin决定跟从太太的意愿,移居韩国。自此之后,照顾分工便迎来180度转变。由于太太是公务员,有固定的上班时间,于是无论是家务还是照顾女儿的责任,都主要落在在家工作的Martin身上。

在韩国社会,Martin的家庭也许是个异数, 但他说道,凡是双职家庭,生了小孩的最大问题“就是谁来看顾”。在香港,父母聘请移工顾家顾孩子的情况相当普遍——2023年,在育有儿童和有就业女性的核心家庭中,就有44%聘用外佣。“但在韩国没有菲佣、没有印佣,”Martin说。

根据英国智库列格坦研究机构公布的“全球繁荣指数”(The 2023 Legatum Prosperity Index),韩国在167个国家中排名29,当中表现最强的是教育和公共卫生方面,而表现最差的,是代表人与人之间信任和支援网络的“社会资本”。韩国儿童保育与教育研究所研究员Bae Yun-jin在接受《日本时报》访问时,表示“把孩子托付他人需要极大的信任,但在韩国,能被托付的人很有限。”

Martin 谈到,韩国社会和香港不同,孩子很少会交给祖父母照顾,因为除了父母要上班,上了年纪六七十岁的祖父母也还要上班。翻看数据,60岁以上的韩国男女有超过一半都还在工作,分别有73.5%和53.7 %,而香港则少逾一成,男女占比分别是61.4%和37%。

“在街上你见到很多阿珠妈(아줌마,指老妇)很老,背都弯了还在推东西”,原因很简单,“没钱,没钱就出来工作”。从体力活到写字楼,什么工种都有老人在做。有评论曾经指出,韩国高速的经济发展和都市化,让家庭变得原子化,同时削弱了亲属支持网络。

韩国小学生跟香港一样上早八,但下午一两点已经下课。“韩国很坏的!”Martin 抱怨,这让还在上班的父母很困扰。方法也只有两个,不是请保姆,就是用兴趣班或补习班来填满孩子时间——如果学完两小时的跆拳道,父母还没下班,那就再上一个钢琴课。

有趣的是,韩国“卷”的大背景,又为本来为了解决父母照顾问题的这些举动推波助澜。一条托儿运输链应运而生,补习公司开始设有专门校巴,绕遍整个小区,定点放下要上课的孩子,再接走刚下课但要继续上课的孩子。Martin 笑着形容,“就像接龙那样”。

这种生活他当然未经历过。“以前我们小时候哪有钱学这些东西!当然是把你扔去公园自己玩的。”不过把孩子的时间填满,她是否开心、健康,Martin 也不确定。但他想了一下说,“我觉得父母会安心很多。”不管是听别人说还是看电视剧,他总感觉小孩子自己在外会被拐被打,首尔也不是绝对安全。“所以在你照顾不到小朋友的情况下,这个是最好的选择。”

只是,并非人人能选择。在移居韩国以后,Martin 确实也感受到当地的经济压力。“一个像我这样年纪的爸爸,三十多岁,平均一年(薪金)是五、六千万韩币左右,还没扣税,”他在脑中算了一下,“可能一年只有三十万(港币), 所以生活压力是很大的。”

“生活在这样的社会里,真的会幸福吗?”

“当我看着身边已经结婚生子的朋友 ,我发现,当中大部份人的老公都很有钱。”Minkyung托着头举例,这些朋友有自己的车,可以载孩子出去玩,不用坐公共交通工具、不用因孩子吵闹而遭白眼。这些人都生活在同一个小区里,区内齐备超级市场、国际学校、公园等等设施,孩子就在那些场合、私人聚会里结交朋友,完成社会化过程。

那是一个小孩成长的干净无菌环境,但是很贵。Minkyung观察下来,如果大人想给孩子适当的教育、满足他们所有需求,“那么养育孩子的每一步,都要花很多的钱。”但金钱可以解决很多烦恼,像是李佳贤第一时间想到,母亲可以雇个帮手或送孩子去托儿所,当女性不再被性别角色规范,“就可以同时享受生孩子和养孩子的快乐了。”

于是一开始,李佳贤也以为自己是因为经济问题而不想生。“但我想了想,即使他们(政府)给我很多钱,我认为我也不会生孩子,”她慢慢梳理自己,“我似乎只想过自己的生活。”

自身家庭经历对李佳贤造成影响。李佳贤说,父亲上过一所好大学、有一份待遇优厚的工作,但在一次大病后被逼重返蓝领行列。父亲脾气也因此变得暴躁,时常将不满发泄在家人身上,后来更离家出走。在李佳贤成长过程中,母亲一直耐心照顾家庭,吞声忍气地尽了妻子所谓的义务和工作。一次,李佳贤看到妈妈背上满是瘀痕,心痛如绞。

“遇到一个不好的男人,人生就会变成这样了,”她这样认定。“我想,我真的不想被家庭束缚了。”于是决定不婚。但对于不生,李佳贤强调,那是自己的一种主动选择,“我不只想在家看孩子,我还想体验各种事情”。

目前,李佳贤住在首尔,养了一只猫,也有一个住在大田、稳定交往的男朋友。两人每周见一次面,李佳贤说自己很满足这样的生活,但也很期待和男友同居,“如果每个人都可以在更大的房子里拥有自己的房间,和这样的宠物一起生活该有多好啊。”唯一让她烦恼的是睡觉问题,“那家伙打呼噜很多呀,睡在一起会有点困难呢!”

4月10日,韩国国会选举结束,金惠美最终也未能够成功挤身议会。11日,她穿着整齐的西装,走进自己代表出战的汉江地带麻浦区地铁站,向市民谢票。她颈挂着一块有半人高的绿色纸板,上面写着“我会和麻浦区公民站在一起,继续参与政治。”她在发言后深深鞠躬,红了眼眶。

虽然觉得惋惜内疚,但选举结束以后,金惠美总算可以暂时松一口气。她和朋友们约吃火锅,连日在社交媒体发布多张生活照。照片中,她紧抱着自己的小狗,笑得灿烂。其实金惠美很年轻,29岁,和其他受访者坚定自己立场不同,她一直对婚姻生育持着开放态度。“我觉得自己还不算太老,我绝对愿意结婚生子。”当日访问,她笑着答道。

不过她提到,自己正正处身在倡议环境生态问题的政党中,发现政府所做的与承诺有很大差距,而她害怕种种问题在未来二三十年变得更糟。她曾经忧心地反问自己,“如果这些问题不透过政治解决,我真的能生孩子吗?”

“ 我想知道一个人生活在这样的社会里面,真的会幸福吗?”金惠美还没有答案。但她相信自己在做的事,也相信韩国,“独裁政权民主化的经历,或是更换错误总统的经历,社会都适应得很快,经济成长也是这样发生的。”改变是会出现的,只要政策可以往好的方向走,她这样想。

“我到了这个年纪,已经不在乎了”

其实多年前,美国移民研究中心一份报告书曾显示,大多移民者到美国后,生育率都比同期的国内数字高——以2002年数字来看,韩国移民女性的生育率比国内高28%。报告指出原因,包括移民者赴美后经济变好、政府对低收入女性有补助,以及女性对未来变得乐观。

“ 如果你觉得自己生活很痛苦、不满意,你不会想你的孩子都过得痛苦……所以你怎么敢生呢?”Minkyung 从小自觉是个与人不同的孩子——喜欢看漫画,玩Cosplay。活在同质化的社会,拥有很小众的爱好,“人们不敢表现不同。”所以她没有跟他人说过。

到了大学,Minkyung 遇到不同的男性,跟他们约会,但每一个人都对自己行为衣着指点,教女人“应该如何表现更有吸引力。”她很困惑,“好像你并不能活成你想要的样子、做真正的自己”。

有时她跟同学聚会,场合里一些男同学说话嚣张,会开女性玩笑。Minkyung 感到不舒服,但不确定感觉“是对还是错”,只好把郁闷吞下肚,“噢,可能是我错了。”但是后来到了美国,平权意识进步和价值观多元的社会中,“当刻你回顾过去, 才会意识到这原来是一种不平等。”

她反思社会和成长经历,把性别不平等、女性的压抑都一一投射在艺术作品当中。在最近的一次展览,Minkyung 把女性身体、城市发展和女性想永保青春的渴望串连在一起。

我问她,现在的自己足够率直讲出压抑了吗?“我现在已经够老,老到不在乎了!”Minkyung 微笑着。她已经不会在意社会给自己的压力和批评,“我更关注自己怎样保持健康、事业发展等,所有关于我自己的人生。”而对比起生育议题、韩国灭绝,她更关心当下的巴勒斯坦。