街上愿意花钱坐的士的人变少,行业问题多多,他们说自己“像癌症病人,要死而后生。”

端传媒特约记者赵雅婷

的士司机 Kenny 这天戴著口罩开工,年近40岁的他说自己病了数天,“病了都要工作,香港人就是这样。”

2024年初的一个周末晚上,我们坐在 Kenny 的车厢内,在霓虹灯之间穿梭。的士是香港较为高价、优质的公共点对点交通服务,也是港人生活日常、甚至社会经济脉膊的缩影。

“以前的星期五、六晚上,一定是酒吧区最多客,但是就有很大风险,他要是在我的车厢内呕怎么办?臭死了。”不过,这些的士司机敬而远之的客人,近年开始变少。在旺角、油麻地、尖沙咀兜一个圈,游人疏落,Kenny 驶上新田公路直驱落马洲支线管制站,他知道那里一定会有长长人龙在等候。

端传媒与数名香港的士业界人士访谈,由的士司机的日常工作,看到港人消费模式的转变,以往被大陆旅客称为“购物天堂”,现时亦逐渐失去其魅力﹐并一探的士业本来积累已久的行业问题。香港是否能如政府所言,可以“背靠祖国,联通世界”,还是在新的政治主旋律之中,迷失自我?

前景未明,的士司机的日与夜

星期一至五的下午5时,各位上班族准备下班之时,正是 Kenny 一天工作的开始。由于家住将军澳,距离香港科技大学很近,他多数先会到大学碰碰运气,“那个时间大家都准备下班,要么回家,要么会出市区与友人聚餐,多数都有‘旗’出市区。”(注:“旗”指一个乘客要去目的地的距离,即一宗生意。)

到了市区,他多数会在旺角至尖沙咀一带的旺区兜截乘客,刚下班赶著回家的人、辛劳了一整天与同事去喝一杯 Happy Hour 的人都可能是他的乘客。

晚上8、9时左右,Kenny 会在食肆林立的街道找乘客;再晚一点,外出聚餐的人们都已回家,但他没有忘记还在加班的上班族,会在商厦附近搜索,一直至凌晨夜幕沉寂。“许多夜更司机,做到这个时候大多都收工了,因为凌晨没有什么乘客,但我不会,做足12个钟,周围兜,看看哪里可以找到乘客。”

星期日,他会再“搏”一点返“特更”——即是租车24小时,从不停歇,“我真的做足24个钟,不像其他司机,可能取了车,揸几个小时,足够支付当日的车租和气钱就收工,我是相信多劳多得的。”

的士司机 Kenny 对港人的消费习惯暸如指掌,如今,他常常去载的是从外地回来的香港人。“香港人呢,去旅行最钟意去到尽,早机去晚机返,星期日的晚上,机场的士一定是好生意的,为什么?因为香港人外游最爱的日、韩、台、泰回港的机程只是几个小时,傍晚回港,再回家洗澡,休息一下明天就上班。”

访问之际,正是周日晚上9时多,也是农历新年假期过后不久,我们随著他在弥敦道穿梭,两旁街道的商户大多都已关门,街上零散站著等车回家的人们,以往的游客热点尖沙咀天星码头也只有零星的游人。Kenny 指,的士行内有句俗语说“一节淡三墟”,即节日人人都外出消费,假日过后的市况一般都会相对平淡。

尽管如此,Kenny 仍是会找到生意的机会。他驾驶著车辆离开旺区,身后的霓虹灯逐渐远离,向北前行,昏暗的落马洲口岸的士站内等车的人与弥敦道的零落截然不同,这时约为晚上10时左右,的士站外已有一条长龙。

熟知港人的生活动向,能在点与点之间穿梭找到生意,Kenny 的軚盘旁边也用支架放置了两部手机,萤幕显示著网约车平台的即时“柯打(order)”,近年各个网约车平台纷纷冒起,有本地的“HK TAXI(早年被UBER收购)”、“和你的(现改称X的士)”,即时显示著香港各区的的士需求。

但即使是留港消费的人们,也不容易找到。

Kenny初入行时也会使用从外国兴起的网约车平台 UBER,但近年由于平台收取的手续费越来越高,他才渐渐弃用,主力集中在“街客”。Kenny 认为这些网约车平台无疑是抢了他的生计,“我做的士司机,当然不想有 Uber 车来抢生意,但这必然是大势所趋,我也不知道将来会怎么样。”

“像癌症病人,要死而后生”除了要面对客源减少的问题,的士行业有积累多年的各种问题。

星期五下午4时多,湾仔骆克道一幢商厦旁的街道泊满了红色的士,披著一头及肩长发、眼戴彩色隐形眼镜的阿 Cat 从腰包里拿出记事簿,上面记载著密密麻麻的司机更表。她走到每架的士前面,与司机确认交接车辆,早更司机陆续离开,夜更司机又准备开始工作。

车辆交接完毕,阿 Cat 又回到街道旁边一个狭小的店铺之中,编排下个月的更表。她是腾骏的士管理公司的老板娘,未及40岁的她,八年前跟随丈夫桦哥入行,成为了的士管理公司的打理人。她指自己“24小时 on call”,因为的士服务全日无间断,若旗下管理的司机有什么问题,都要随时回应,提供支援,“有时候司机遇到交通事故,需要查询保险事宜、或是遇到急事不能上班,我都要即时回应,教他们遇到意外该怎么办、安排顶更司机,电话全日都会不停地响。”

“我自己都会搭的士,但有时也会顶唔顺,哗!有些司机从来不清洁车厢,坐进去一阵烟味,有时候刚坐上去要过海(由九龙或新界到香港岛)都会被拒载,大佬!我搭的士就是为了快,作为的士司机一定要按法例做,不能拒载。”她说,“但这个行业就是这样,很多‘老屎忽’、害群之马,搞到成行神憎鬼厌!所以很多时候我宁愿搭 UBER。”

阿Cat 说的,正是香港的士多年来为人诟病的问题:司机态度差;拒载“细旗”(细旗即路程很近,车资少)、拒载过海客人,或是滥收车资的“黑的”、无“贴士”拒开车等等。新加坡《海峡时报》去年11月报导的士业界团体罢工新闻时,亦有提及香港业界的问题,更指业界声誉不佳,其面对的困难很少得到大众同情(The difficulties faced by Hong Kong’s taxi drivers have received little public sympathy)。

去年8月,一名大陆知名网红在抖音上传影片,他与一名非洲游客在周末的兰桂坊尝试截的士到铜锣湾,手机 App 上显示所需的车资约60港元,然而截车时,数名的士司机都开价200元,有一位司机更指要“过海”不接单。网红与友人尝试了约半小时,终以100元坐上了一辆的士。影片在抖音获逾22万点赞、3.5万条评论,和2.3万次转发,事件引发文化体育及旅游局局长杨润雄回应指不应发生。

而2015年获港府主动引入的网约车平台 UBER,甫来港便大受欢迎,当年甚至受投资推广署推介,及后引起的士业界强烈反弹,业界团体多番抗议,政府不得不让步,警方也曾几番执法,放蛇拘捕多名 UBER 司机。

2020年,24名被判“非法取酬载客”罪成的 UBER 司机上诉至终审法院,案件最终被驳回上诉,UBER 司机取酬载客此行为属违法。时至今日,外国甚至大陆的网约车平台都已大行其道,香港社会内,将 UBER 此类网约车平台合法化的声音亦从未间断。

“这个行业无疑是在衰落当中,就好像是患了末期癌症的病人,要死而后生。”阿 Cat指,与丈夫打理公司的理念是要对抗业界中有问题的司机,“香港人、游客搭车的需求仍然在,但是世界已完全不同了,大家都想要更好的服务,刘德华好多年前都讲过了,‘今时今日咁嘅服务态度系唔得㗎’,我们要用新的管理模式。”

因此,阿 Cat 多年前就在 Facebook 开设专页,为行业招聘新血,比起其他的士管理公司,他们招聘司机更为严谨,先要面试,另外有一星期试用期,若试用一星期后有客人投诉,就不再录用,“起码要让司机知道,做得不好是有惩罚的。”她也在 YouTube 开设了频道,为有志入行的人解惑,包括是与打理人签署租车合约时有什么要注意、遇上交通意外的保险索偿程序等等。

“我们常常被同行骂‘白痴’,很多打理人觉得我们‘教精’了司机,做这么多的事情,我们的司机做好了,反而令乘客觉得他们(其他司机)更差。问题是,这个行业已有太多人批评,是这行的人带动其他人去搭 Uber,不是严打白牌车就能解决问题,而是这个行业的人有没有想做好?政府也没有想帮你做得更好。”

的士业界多年来不断争取全面取缔非法取酬载客的白牌车,去年11月,17个的士业界团体手持“UBER 白牌车 持势欺人”、“UBER 白牌车 搜乱社会秩序”等标语与立法会议员易志明到政府总部请愿,抗议港府一直未有取缔 UBER,并宣布计划在非繁忙时间罢工,选址大埔林村许愿树广场“晾车”抗议。

的士小巴商总会理事长周国强是其中一位业界代表,他指出现时的士司机收入平均中位数只有两万港元左右,加上近年营业成本不断上升、的士收费滞后,8年间平均加7元,每年升幅不足1元,一直向政府争取加价。而白牌车更是让的士司机“辛苦经营”的情况更加艰难。

然而,罢工计划在公布后不足半日,许愿树广场主席郑伦光却指,业界并没有申请警方发出的不反对通知书而不肯借出场地,计划随即被取消。

行业困境:牌价下跌、人手萎缩

在香港成为的士司机,除了驾驶执照,还须考取运输署发出的的士司机证,及完成法例要求的职前课程,再自行到坊间持有的士牌照之管理公司租车。司机属自雇人士,只需向管理公司“报更”,在指定时间和地点交收车辆,便可以开工。

根据《道路交通条例》,除非获发有关牌照,否则任何人不得驾驶或容许他人驾驶或使用汽车,以作出租或取酬载客用途。而不同类型之的士有不同的营运范围,“红的(红色市区的士)”除了东涌道及南大屿山道路外,可以在任何地区行走、“绿的”只能在新界指定范围营业、“蓝的”则是服务大屿山内的乘客。

“我入行30多年了,由当初几港元起表到今天,我条气就是‘唔顺’,我工作,对乘客一直很有礼貌,但不断‘食死猫’(意指背黑锅、受委屈),被人骂‘死的士佬’,我打工啫!”身兼车主、打理人、司机三职的的士管理人协会主席梁达壮,对的士司机的遭遇忿忿不平,“是整个制度令到司机及乘客都深受其害,乘客愿意付更多车资换取更好的服务,网约车亦可帮助司机赚更多钱,僵化的制度、僵化的设备都令大家深受其害。”

多年前曾是八间酒楼的老板,梁达壮坦言当初考取的士司机证与许多香港人的想法一样,就是把的士司机当作一个“职业防空洞”,要是失业了、或是退休闲来无事可以当当。年轻的他从没有想过今天,他会为争取的士业界权益而加入工会、甚至频繁地到邻近地区与不同的士团体交流。

梁达壮认为,香港的士多年来备受批评的症结在于牌照垄断。

拥约200个的士牌照的幸运成车行老板郑子邦近年就在小红书开设帐号,不时分享投资的士牌照的“贴士”,形容投资的士牌照是冷门商机,只要有60万元资金,就可每月收取约2万元的回报,形容回报比投资楼市更可观,更可即时实现“财富自由”。他又强调,自1998年起,香港政府再无发出新的牌照,投资者不用担心会被收回。

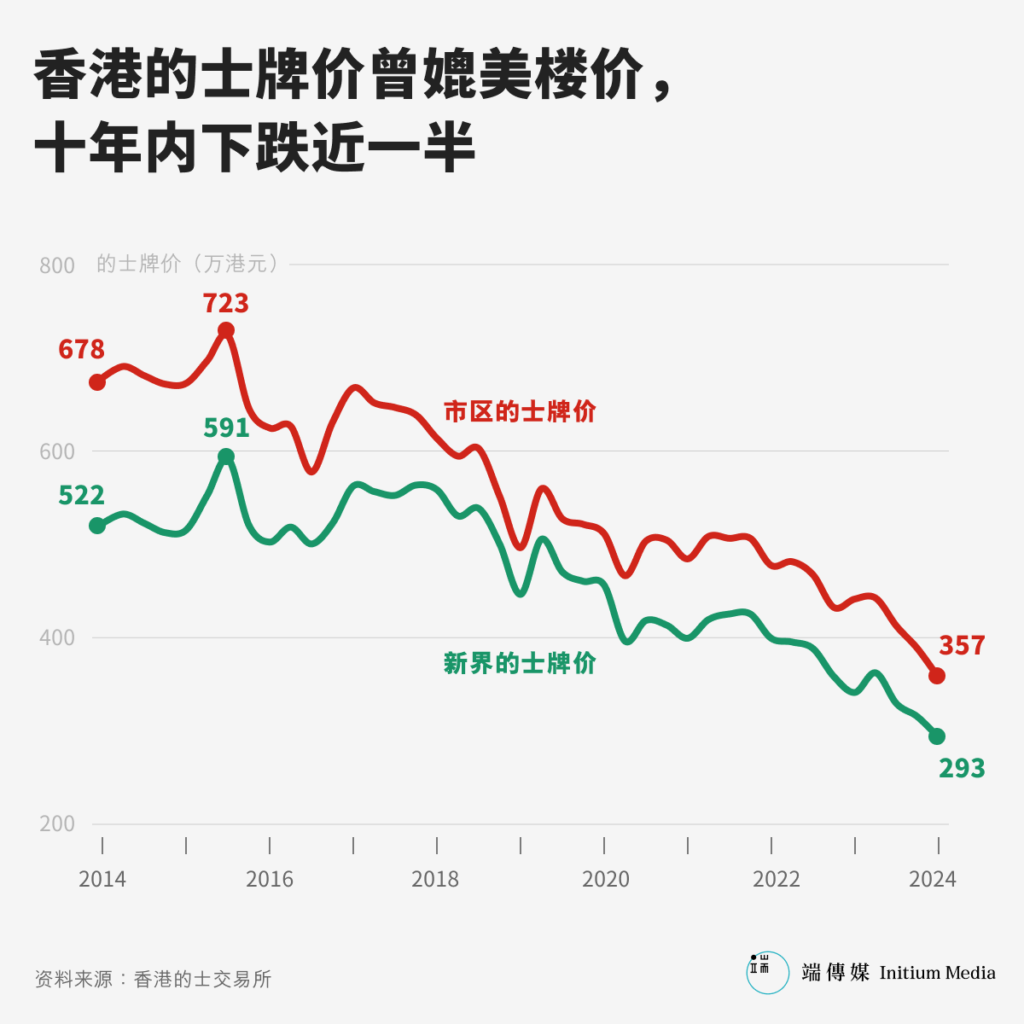

1964年前,香港的士服务由八间的士公司营运,至1964年,港英政府以招标方式发牌,至今已多年无增加牌照数目,现时全港的士牌照数量共有18163个。的士牌照自此成为有限资源,被视为回报稳定的投资工具,红的炒价曾一度高见723万元,媲美楼价。

不过在2024年初,市区的士牌价和新界的士牌价分别跌至357万元和293万元,比十年前跌近四至五成。

早前曾有报导指出,有的士车主疑似被承按银行“Call loan”(追数),令不少的士牌主忧虑投资前景。以阿 Cat 所知,现时的士牌价大跌,惟很多的士车主都已“入坑”向银行申请按揭,依靠司机车租还款。然而经济衰退,的士司机生意只是刚足够糊口,因此即使牌价大跌,车主亦不敢加租,“他们不够胆加租,要是再加就没有人租了,想走都走不到,唯有死顶。一但连车租都没有,就会很大件事。”

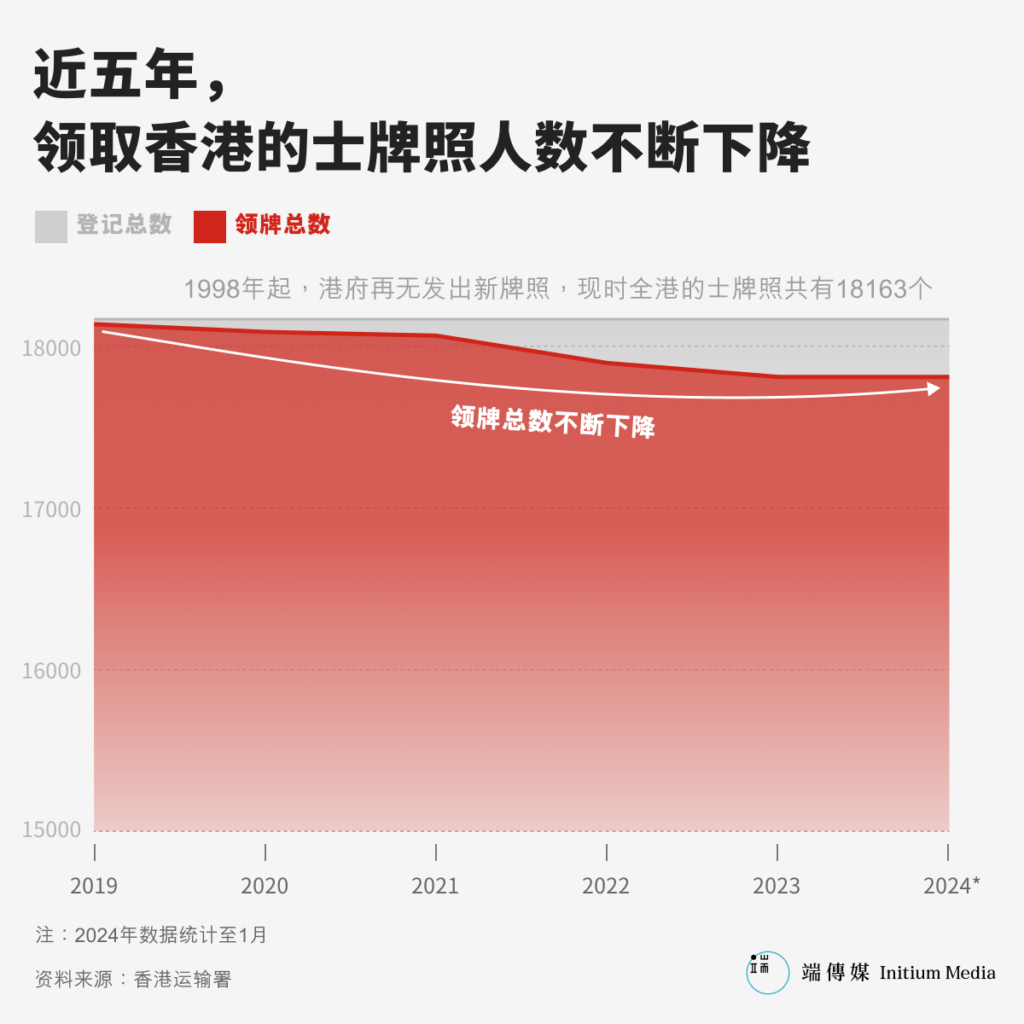

近五年,领取的士牌照的人数也不断下跌。的士“有车无人揸”,不少政府停车场或露天停车场长泊满的士,被媒体形容为“的士坟场”。

梁达壮慨叹,的士整个行业的负面形象令不少年轻人却步,“整个行业都看不到前景,入行又常常被人骂,要是我后生,有一辆私家车,为什么不做 UBER?车又靓,乘客态度又好。”他观察到,年轻人在经济衰退下不像他当年视的士为“职业防空洞”,而是宁愿去做 Uber 司机。

更重要的是,的士牌照多年来被牌主垄断,“的士是公共交通服务,为什么牌照可以是私人资产?”他解释,多年来备受批评的的士司机只是“食物链最底层”,“你想想,租一更的士车租要400多元,加上石油气车成本,工作一更的成本就要600多元,司机由开车的那一刻开始,就是和时间竞赛,要赚到了600多元,之后的钱才能拿回家给老婆,那些才是他们的奶粉钱。”

“多年前港英政府以投标方式发的士牌,令不少小市民可以自食其力,由点变线,由线变面,便可以服务到整个香港,经过载客取酬赚钱”,然而后来逐渐演变为投资工具,牌照亦慢慢开始变质,“牌主只会收租,不会管司机的服务如何、司机就算态度有多差、‘㓥客’又与他何干?在这样的压力下,司机谈何好态度?社会良知?行业良知?”

“不该是这样的,你看看邻近地区,日本的司机上班时会穿制服,他们尊重自己的职业,别人也会尊重他。”梁达壮近年来不断与邻近地区交流,希望为政府提供多一点不同视角,为的只是把自己的本业做好。

他去年曾到广州与市营的士团体见面,2010至12年间,内地开始涌现不同的网约车平台,当时广州政府未有即时取缔,至2016年始著手规管网约车司机及平台,要求他们领取网约车司机牌照,及须到合资格的平台登记方可营业;同时为原有的士牌主提供补助。

“香港政府就是怕得罪牌主,对政府而言,公共交通是应考虑如何服务市民,如何理顺整个公共交通系统,而不是考虑的士牌照的利益,‘咪打烂成个牌照制度佢啰’。”他说。

梁达壮认为,要解决整个的士行业的问题,必须先破后立,政府必须重新掌控、制度化的士业及网约车,司机亦应通过更严格的考核,例如要有一定的教育程度和语文能力,以及通过情绪控制、车厢环境清洁以及驾驶态度的测试,“这样才可以让司机对行业都有归属感,市民对司机的负面印象亦会随之改善,令整个行业及社会都可达至公平和平衡。”

停车食翅的“黄金时代”

多年以来,的士生意就像是一面镜,倒映出香港社会经济的兴衰。阿 Cat 说,“常常还听到行内前辈讲,从前揸的士真的可以‘发达’,那又怎样?现在已不是以前了。”

由酒楼老板变成被乘客骂的“的士佬”,梁达壮笑言现时“的士佬”的态度比起多年前已改善了不少,“那时候的人没有投诉意识,的士司机是很‘串’(嚣张)的,七、八十年代香港经济起飞,的士站经常站满人,有钱都无车搭。”

梁达壮指,现时他的管理公司内有一个70多岁的老司机,在七、八十年时任职银行文员,当时会在周末兼职司机,“一个月都可以有1000多元额外收入,当时很多人都说,嫁个的士佬好过其他人。”

阿 Cat 对的士司机的“黄金年代”同样有耳闻,“我们行内的前辈常常说,以前即使你拿著一张500元在街扬手,都未必有的士搭,那时候做的士司机非常风光,不是你想入行就能做,要有熟人介绍才有机会排队做后补司机,如果没有熟人,一定租不到车,有些前辈更说,以前若是无客,就停下车去食碗翅。”

经历过如此风光,旧时代的司机至今仍抱有黄金时代的骄傲。阿 Cat 觉得,“就是那时候的风光养懒人,养坏了这群司机,但时代在变,这个行业已在衰落,他们甚至对网约车十分敌视,其实开放网约车对的士司机是有好处的,都是揾食,多个途径,何乐而不为?”

黄金时代不再,一星期做足六日的 Kenny 还在经济低迷之中挣扎。

Kenny 初入行时正值疫情高峰,港府采取多重手段限制人流,大部分办公室亦跟随政府指引尽可能实施在家工作,其后更禁止食肆在晚上6时后提供堂食,食肆首当其冲,街道门可罗雀。

原本早上会赶著上班而搭的士的客人没有了,晚上外出用餐、或是与同事友人 Happy Hour 归家搭的士的港人亦在街头消失了,各行各业大受冲击,市道最惨淡之际,正正就是 Kenny 转行任的士司机之时,“刚开始时,每日只有几百元,扣除车租和石油气钱,能够打和就很不错了”。

“但是有什么办法?那时环境不好,有机会试一试其他事情,就像一张白纸,慢慢学,只能赚得一蚊得一蚊。”那时候,他常常在铜锣湾时代广场外面等客人上车,很多时一等就是几个小时,“都不知道在等什么。”

Kenny 形容,在疫情中后期,大部分港人都已“放飞自我”,病毒避无可避,政府亦放宽种种限制,被困留港的港人活动十分频繁,平日晚上九龙多聚餐客、周末则许多人到郊外游玩,生意好时,每日可有2000多元收入。

至疫情正式结束,生意反比疫情中后期更差,“人人都以为疫情之后经济会大幅反弹,其实不似预期。”全球开放后,疫情期间到郊区行山、做户外活动而搭的士乘客消失了大部分,许多港人外游或北上消费。来港的旅客数字亦远未回复至疫情前水平,去年全年的访港旅客只达至2017、2018年平均数的55%,人均消费额也一直在下跌。

根据入境处的数字,今年农历新年假期的访港旅客共有约84万人次,当中逾八成为内地旅客。“现在很少见到外国游客,大多都是内地客,但是现在内地小红书兴穷游嘛!教人怎样用300元在香港过一晚,怎会搭的士?”

原本当装修师傅的 Kenny 本来就是受到经济衰退影响,转行做的士司机,“那时候做装修,完全没有生意,朋友介绍让我不如入行做的士司机试试。”

对他而言,转行重新适应并不是最艰难,最难的是看不到前景,也看不到政府有力挽回。2019年反修例运动过后,大量港人移民离港,“走得的都是手头比较宽裕的人,即是中产,也是最大机会常常搭的士的人,现在呢?经济不好,政府还搞什么夜缤纷,在庙街摆几档鱼蛋烧卖、昨天又在深水埗搞什么光影表演。有没有去过外国的夜市看过,那些才是真正的夜缤纷。游客会因此被吸引来港?当然不会啦。”

痛骂完,Kenny 又载著我们回到了旺角,这时未至晚上11时,曾经是24小时不夜天的城市中心,此际已沉静了下来,街道两旁的霓虹灯依旧七彩缤纷,然而热闹的游人已无踪。在寂静的车厢内,Kenny 慨叹,“我以前常常来旺角这一带,总会有很多新鲜事,什么新潮的、有趣的都有,现在却没有了那种‘MK 味’,只剩下一式一样的药房,和打卡的内地游客。”

“由治及兴”的平行时空对港府而言,国安法实施以来,为香港的繁荣稳定发挥了保驾护航的重要作用;加上在3月以11天通过的《基本法》23条草案,将推动香港由治及兴。

1984年1月12日至14日,港英政府宣布增加的士牌照费及首次登记税,引来的士业界强烈不满,由最初的罢驶抗议演变至骚乱,事件最终由防暴警察发射催泪弹及拘捕逾170人平息。

历史也许不会再重演。

曾是爱国团体“爱港行动”的成员陈净心今年初在港澳办主任夏宝龙访港期间,曾一度计划到中联办外请愿,然而被警方拒绝,只能到附近的西营盘地铁站外示威。2014年由多个的士业界团体组成“的士工商团体反对占中大联盟”,曾发声明谴责示威者影响其生计、至2019年发声明谴责参与反修例运动的示威者为“暴徒”,的士业界团体向来都在政治问题上与政府站在同一阵线。

然而,去年年尾,多个的士业界团体欲就 UBER 网约车平台违法取酬载客发起罢工,最终因未获警察发出不反对通知书而被拒租借场地。当时团体称,取消罢工是因为政府在会面上释出善意。

经济低迷、政策僵化,的士服务业除了态度问题被诟病,还有收费只限现金、未能赶上电子支付的潮流等限制。“现时市道差了,还用以前的态度是不行的。”Cat 说。

日前在立法会,实政圆桌召集人、立法会议员田北辰对政府两项关于的士服务的法案表示欢迎,包括引入的士车队管理制度、增加的士最高乘客座位数目至6个,以及引入的士司机违例记分制等。他指出,政府当年签发牌照时无附带任何直接与服务质素有关条件,然而近年社会越来越多人要求政府加强规管的士服务。他认为,改善的士服务质素的同时,的士司机也应加入网约车平台,便可自然淘汰“白牌车”。

“这么多年来,政府完全无理过我们,的士牌照垄断、司机水平参差,只说‘黑的’,政府有没有严打过?”阿 Cat 自言激进,尽管她“24小时 on call”,每日做到无停手,闲时还要打理社交媒体,期望可以吸引更多年轻人入行,然而她对行业前景却十分悲观,“这个是癌症病人,‘死紧㗎啦’,可以怎么做?政府还抱著几十年前的旧思想,我看不到前景。”

相信多劳多得、一星期有六天都在工作的 Kenny 自言只能“自求多福”,他认为现时经济环境不好,旅客的生意不多,市民也不愿额外消费,属贵价公共交通服务的的士自然首当其冲,“现在一点都不好做,是我悲观,看不到由治及兴的好处,其实根本没有这回事,我只能用粗口回应。”