内容提要:“中心—边缘”的二元架构曾主导上世纪20年代到80年代的早期世界艺术史研究。相较于试图呈现欧洲中心滤镜下全球艺术言说的早期尝试,20世纪晚期勃兴的世界艺术史写作籍重述时间、重绘疆域来呈现作为复数的全球艺术及其非均质的历史状况。本文以美国艺术史家大卫·萨默斯在其艺术史方法论巨著《真实空间——世界艺术史与西方现代主义的兴起》中对概念图像的论述为核心,从概念图像的平面性视觉结构、在文化场域中的替代功能及与具身知识勾连的创生空间三个层面廓清萨默斯多元文化主义的去中心化叙事何以基于“文化物”的情境知识构建“区域”与“场所”范畴,通过空间和场所的明确创造建构地方的总体世界,追踪世界艺术史发展的复调。

关键词:概念图像 真实空间 萨默斯 世界艺术史书写

引言:中心与边缘的想象

E.H.贡布里希在1963年发表的《木马沉思录:论艺术形式的根源》一文中提出的以下设问典型地映射了主导早期世界艺术史研究的“中心—边缘”(center/periphery)二元架构:

我们应该怎样解释美术史上巨大的分界?这种分界贯穿于整个美术史,把错觉主义风格的不多的几个小岛,如希腊、中国以及文艺复兴艺术,从概念性艺术的广阔海洋中划分出来? [1]

以沃尔夫林创造了互斥的各类线条和形式类别的“古典”和“巴洛克”的二元范畴为基准,贡布里希籍美术史的风格分界问题论证人类艺术作为一种制像行为从概念进化到错觉的视知觉图式-修正论:原始艺术、东方艺术等类似于稚拙儿童画的技法,源于一种低限度的概念程式;而晚期的错觉艺术,通过“对概念性图式进行连续、系统的矫正”[2],不断运用新的模拟技巧匹配现实直至逐步过渡到自然主义。这一内在逻辑还出现在李格尔的“触觉-视觉”的二元范畴中,形成对“艺术再现”发展过程中不同阶段的描述,并在二十世纪之交提供了进步艺术史的基本模式。

基于这一隐性架构,上世纪20年代到80年代的世界艺术史的早期尝试通常在欧洲艺术史之外构造一个整体性的历史,将非欧洲艺术——地理、文化范畴上模糊的“他者”糅杂在这个单线艺术史叙事框架内。[3]与西方风格迥然不同的非西方的艺术风格和亟待重新诠释的原始与现代艺术创作也被囊括在视觉自然主义兴起的统摄性原理下。

一、概念图像的平面性视觉结构

相较于试图呈现欧洲中心滤镜下全球艺术言说的早期尝试,20世纪晚期勃兴的世界艺术史写作,不再关注于连接、综合或探究局部如何作为更广泛艺术故事的组成部分共同发挥作用,而是籍重述时间、重绘疆域,呈现世界艺术处于复数、非均质的历史状况。[4]美国当代艺术史家、艺术理论家大卫·萨默斯(David Summer, 1941-)在其艺术史方法论巨著《真实空间——世界艺术史与西方现代主义的兴起》(Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism)中否认了建构一套“元历史”的可能性,将以总体性为鹄的单数历史化约为对一个个微观、共时性“地点”的追问,对物的意义得以产生的场域和空间的追问。

萨默斯历史地发展了前哥伦布与伊比利亚美洲艺术学者乔治·库布勒艺术史序列化方法的核心观点:“没有一种单一的‘发展’和‘绝对编年’可以容纳所有艺术,艺术史是由开放数量的,或多或少存在局部互动的序列组成的”[5],是对通过多重序列进行追踪的多元性和不连续性,而非线性、连续的叙事的认可。从250万年前非洲奥杜威峡谷的石制工具,到美洲印第安土著建筑形式,到阿兹特克壁画和因纽特萨满面具,作为人类物质文化组成部分的原始艺术显示出形形色色的相似与不同,就好似存在于某一频谱中。萨默斯认为,世界艺术起源及发展所依托的人类制造或“制作法”(facture)在技术和感知上都是由一个不可逆转的从抽象到概念的过程驱动的。在这个过程中,越来越多的广义维度关系被理解、提炼,并在一系列人造物中复制。在这些超越地域、材料的概念图像所具有的广义维度中占主导性的便是包含中心、轴线、边界等重要元素的平面性。

不同于表现空间纵深的错觉艺术,概念图像是平面、二维的,具有轴向和对称性结构、均匀的线性轮廓及最低限度的描述性,且通常是拟人化的,其正面律凸显的平面性否定了最普遍的错视条件。尼日利亚克里斯流域的独石石雕、刻画贝宁统治者奥巴骑马像的贝宁黄铜牌匾(图1)、非洲芳族的头盔面具就是这种平面秩序的代表。萨默斯将这些概念图像作为历史平行的类比,论证在世界艺术的起源及发展历程中,与自然主义相区别的概念艺术中所存在的平面结构的清晰传统,并检验平面图画性(pictorial planarity)作为一种形式序列的发展及其与认识论再现相异的真实认知品质。

萨默斯进一步以古代美洲阿兹特克文明的壁画《特拉洛坎》(Tlalocan,又名《雨神的天堂》)(图2)为例阐明概念艺术平面与二维图底的组织原则基于各局部呈现的秩序,而非自然主义描述性的比例。视觉自然主义将所有图像定义为物理事件,潘诺夫斯基曾将其概括为“颜色、线条、体量、与明暗对比”[6]的透视连续体。结构中的每一个标记或区块在孤立中虽然是不可理解的,但它们在作为整体的场域中统一而不间断地发挥作用,并集结为纯粹视觉的单义性和语义的中立性,例如,夏皮罗称之为“几何-光学艺术”[7]的印象派绘画。而在《特拉洛坎》中,所有带有个人风格的笔触均遭到压缩,从而青睐统一的轮廓线定义的形状和色彩。相比错觉图像要素的聚合性,整个图像由可辨识的、离散的功能性要素,如手、眼、花饰、位于中轴线的阿兹特克雨神等子图像组成,因其对称与拟人化的布局呈现出与场域中其他符号在语义价值上的清晰梯度。

萨默斯认为,概念艺术图画平面呈现的是一系列遵循中心与基准方向及以象限四分为基本原理的预设秩序,如轴向、分割、旋转、对称、边界等。《特拉洛坎》对平面图画性的实现,体现的是前者所具有的宇宙意义的主题。[8]这些秩序与纳入了观者个人空间的仪式意义融为一体。特拉洛坎作为墨西哥特奥蒂瓦坎古城在5世纪至7世纪鼎盛时期复杂的灌溉系统的“水利设计图”,其秩序根植于“真实世界中体验的空间的核心价值的直觉感”[9],构成了阿兹特克文明生命赋予的宏观秩序变体的重要一环。

二、“真实隐喻”:概念图像在文化场域中的替代功能

何为“真实空间”?萨默斯谈到:“真实空间”即是我们通过自身的结构和礼仪,在其中找到自身的空间,它通常是文化建构的。与其相对的是“虚拟空间”,如架上绘画和素描中的空间。“真实空间”是优先类别,因为我们“通常与任何错觉的表面都有真实的空间联系”[10]。以海德格尔的存在主义为哲学原乡,萨默斯的“真实空间”指向的是属于生活世界的,人类“在世存在”和艺术起源的场所和地点,指向与由如透视等科学知识塑造的理性化的度量空间相对立的鲜活的生存空间、经验空间。[11]

相较于物理之眼在特定时空中摄取的错觉图像,“心灵之眼”摄取的概念图像因其抽象性更接近于文字或理念,因此具有实词或主格的倾向,“向我们呈现语言中能够作为名词的事物,甚至向我们呈现事物的局部、属性或修饰语”[12]。概念性艺术在隐喻的层面上发挥了某种替代性功能,与它的非在场对应物保持一种类同的征兆性关系。萨默斯称之为“真实的隐喻”。通过对图像替代的弗洛伊德根源进行考察,萨默斯提出图像替代的根源是一种深层的心理驱动,即欲望的表达。在西格蒙德·弗洛伊德后期的主要著作之一《超越快乐原则》(Beyond the Pleasure Principle)中,弗洛伊德讲述了男孩通过丢弃和回收他的玩具创造了一种“对(母亲的)代替品行使控制”的情况,从而达成对不在自己身边的母亲的象征性支配。萨默斯认为,图像替代提出的是艺术弥合人类有限性的议题。

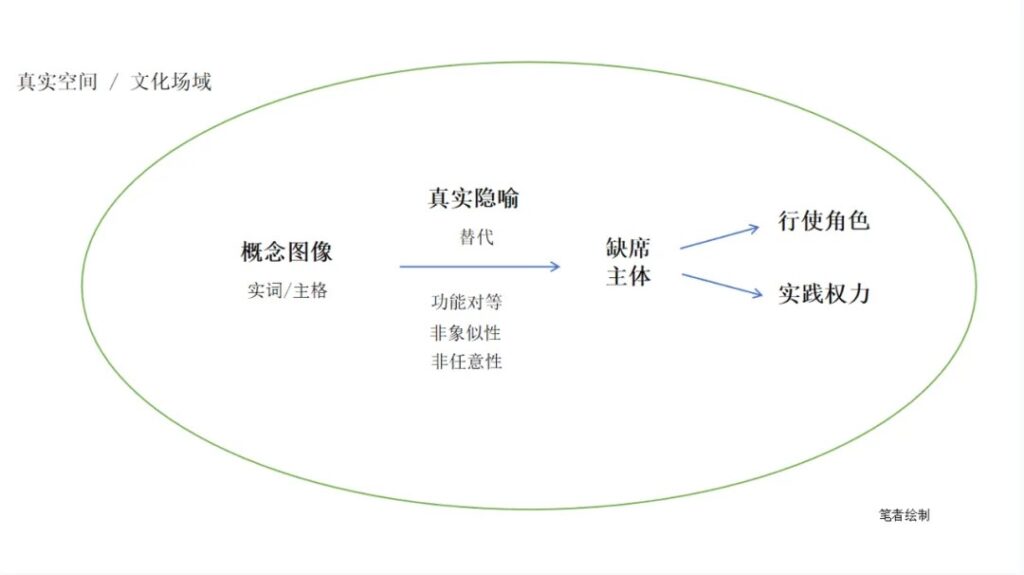

基于对人类学家让-皮埃尔·韦尔南(Jean-Pierre Vernant)的“双重图像”概念的推进与深化,萨默斯在文化语境中创造虚拟空间。他指出,依赖于空间与仪式条件而非视觉自然主义产生效力的概念图像代表缺席的主体行使某种角色或实践某种权力。[13]但替代不是象征或任意的,而取决于等式两端的概念拟合。这一实现过程依赖“真实的隐喻”作为催化媒介(图3)。例如,亡者与生者不加分离的莱宾斯基维尔遗址的砂岩河卵石刻与尼日利亚约鲁巴固摄灵魂的孪生像所制造的“在场”。

其次,这些“真实隐喻”保障了替代图像与主体功能的一致性,模糊了像似与非像似替换的界限。也就是说,逼真(resemblance)并非是概念图像的必然属性,如约鲁巴占卜仪式中舞者佩戴的埃冈冈具呈现的圣象面具与人脸之间最小限度的相似,以及秘鲁马丘比丘仪式圣石通过朴素地重复包围仪式中心山峦的轮廓从而营造山峦威力的在场性。概念图像作为真实隐喻生效的根源不在于概念图像体现缺席主体若干特征的象似性,而归因于它们在其使用空间行使的功能的一致性,仰仗于前者的构造手段所导致的同一感知结构。

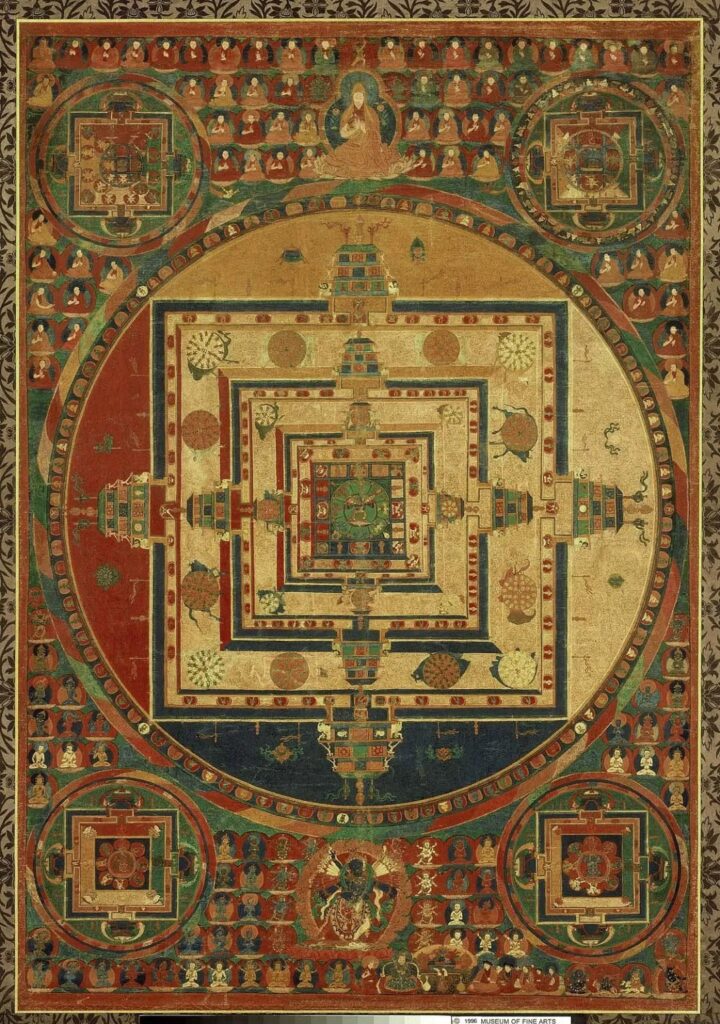

萨默斯进一步指出,平面构成的主导性总是存在于概念图像的某些特定用途中,并被赋予了政治文化或社群文化功能。基于视觉再现的图像认知既忽略了艺术作品具体的视觉特征是建立在高度特定的物质生产技术基础上的,也忽略了艺术作品作为社会关系网络组成部分的社会特征。在这一意义上,概念图像与其说是某个认识论意义上的对象,不如说勾连了某种特定的主客体关系。作为藏传佛教艺术题材的表现,唐卡曼茶罗平面图(图4)通过基本校准定义和反映藏传佛教的宇宙观和对神圣世界的想象。同样,在美洲纳瓦霍泥盖木屋中创作的,表征纳瓦霍民族沙画艺术形式的设计图样,不仅用于宗教仪式,还通过建筑形式本身表征社群的组织关系。微观的社会空间、社会秩序与更广阔的宇宙模型之间的类比关系是基于以真实隐喻为载体的集体无意识得以阐明的。而由中心、校准、轴线和周长等几何术语构成的代表了基本社会空间价值的抽象几何图像,在与作为非理性元素的神话与实用主义的有机结合中,成为了表征纳瓦霍族主要社会关系的真实空间基础。

三、具身知识:重返概念艺术创生的“真实空间”

通过对以地质地点为核心的社会文化构造及在其中设立的人造结构的考察,萨默斯将地方制造的“序列”与真实物理空间中人体的“基准性”(cardinality,即直立状态)勾连起来,形成人类生活所处地点的原始制造的表达。从实用主义视角出发,萨默斯聚焦于阐释艺术的物质语境,反对结构主义受语言学启发,将图像扩展为“文本”的分析方法。他认为语言学的文本分析法对于语言之外的艺术经验范畴(例如,某些在历史上从未发展出文字书写及文献的人类社群或前文字社会的艺术)无法提供令人信服的阐释。以语图互仿为底核的结构主义艺术史书写将语言学观念应用于图像史的话语实践遮蔽了艺术不可“言说”的品质。[14]萨默斯利用人体的“基准性”概念明确了概念图像创生的真实空间最终是由艺术品使用者的肉体存在界定的,更确切地说“由其躯体的典型结构、有限的时空性、能力和关系所界定”[15]。在这一属于生活世界,现实主义意义上的场所中,人用以制作艺术品的各种条件性决定了艺术的本质和内核在于前语言的确定性和非任意性。

在《超越快乐原则》(Beyond the Pleasure Principle)中,弗洛伊德“走开—回来”的游戏(Fort-Da Game)描绘了18个月大的男孩通过发明一种依赖于文字和物之间象征性替代的游戏来应对母亲一再缺席的状况。男孩一边说着德语单词“fort”(走开),一边相当熟练地抓起系在木轴上的绳子,提起木轴然后熟练地将它扔过用毯子蒙着的小床的栅栏,使木轴消失在小床里。然后又抓着绳子把木轴从小床里拖出来,嘴里还一面高兴地喊着“da”(回来),线轴又出现了,由此他使自己成了母亲在场或缺场的主人。[16]萨默斯认为,尽管男孩扔出来的卷轴看起来是随意的,但它们实际上符合游戏的目的:

这意味着一种尺度关系,一种合目的性的关系,基于这种关系,他进行抓握、抬举、抛掷的能力的尺度与其对游戏空间本身的几何感和谐一致,这类似于一个孩子对空间的控制,并由此成为了替代和游戏的实际魔力的价值基础。这种可管理性在替代中的重要性在于暗示了可拥有和可操作对象的意义的基础。[17]

在这段文字中,萨默斯意在说明主体如何通过替代游戏创造了一种空间、时间和运动的结构。“人类,通过他的存在,将一种图式强加于空间”。[18]日本绳文后期强烈感知太阳运行轨迹的环状列石遗迹意在为氏族葬礼与祭祀活动提供宗教场所。印加文明将圣迹“胡亚卡”组织成灵线,从而发源了周边区域的仪式组织和相应的政治秩序。在作为真实隐喻的文化场域中,概念艺术是人类空间性存在的特定文化结构,以促进各类文化过程中必不可少的内在编码行为的发生。分布在呈南北校准的神庙平台的早期玛雅石碑不仅为记录王朝更迭的历法铭文提供了形制,还以其重演玉米神创世与再生之舞的替代性图像彰显了它的仪式意义。非洲芳族头盔面具具备前后左右四个方位超自然认知的概念图像是对芳人亡灵归来仪式中“过去-未来”秩序的强化。而一件奥尔梅克仪式手斧手柄上的神祇图像不仅通过制造缺席之物的在场来实现当下的转化,转化过程中激活的是图像发生效力的意义系统。作为图像替代核心的真实隐喻成为了对图像最初制作与使用的流动的历史情境还原与重构的媒介。

概念图像的描写体系具有批判性的后形式主义旨在认识一种被萨默斯称为表征“我们的具身性与群落性的历史文化形式”[19]。萨默斯认为,对此类历史文化形式的有效描写有赖于巴克森德尔在格尔茨稠密描述观念影响下提出的推论性批评词汇所激发的实指性。其“概念图像”的描写体系将空间思维、场所界定及其他拓扑元素纳入艺术作品的分析,基于“文化物”的情境知识构建“区域”与“场所”范畴,通过空间和场所的明确创造建构“地方的总体世界”,追踪世界艺术史发展的复调。

萨默斯以人类存在为基准的推论性批评语汇剖析了多元文化模态下艺术造型的视觉-空间连贯性如何奠基于人体的活动图式和认知的具身性。这些具身概念中最具代表性的是上手性(at-handedness)。在萨默斯对蕴育艺术品原初的使用空间的考察中,“上到手头”是空间性地构建世界的关键。“手”在空间 性的构成中具有一种本源性的地位。萨默斯通过“上手性”隐喻描绘墨西哥特诺奇蒂特兰古城中央神殿的科阿特利库埃石雕(图5)的真实空间特质,先于语言习得的人类经验与假设性地免于语言的文化复杂性干扰的艺术体验衔接啮合起来。科阿特利库埃不再仅是一件远古年代的“艺术品”,或是人类想象的产物,而成为了一个通过存在关系进行指涉的指称符,一件“近在手头”,即刻能“上手”,构成其制造之时所构想的目标活动的必不可缺的用具,成为了耦合阿兹特克文化中核心的活人祭仪的枢纽与榫卯。再如美洲纳瓦霍沙画的绘制,其过程中所伴随的叙事、口头指示、指引和戳、描、抹去、重绘等动作基于纳瓦霍泥盖木屋的轴线对称、基点校准等真实空间布局及社会组织关系,在多个具体或抽象层面上形成了一种持续的时空塑造。沙画作为仪式用品的实用主义面向,及在空间中的位置和方向通过上到手头而被定位并统一起来。萨默斯通过这些例证指出,与我们与艺术品之间最初的身体与本体论的相遇相较,再现与审美的交互模式只能是次优先级的,并由此将艺术的普世性基础“从那个假想出来的、凭借人类想象而生的世界构建,转移到人类躯体与空间存在的条件上来,转移到实际的世界构建中来”[20]。

结语

在艺术发展史学史这一广阔的可作业领域,史家和批评家曾殚精竭虑地跨越语图裂隙,从而在学科内确立客观的视野和宏达的叙述传统。从希腊晚期讽刺诗人琉善《华堂颂》的修辞和寓言描述,到济慈对静谧的希腊瓮所作的冥思;从形式主义通过缩小参照范围,将艺术价值落实到形式组织的多个单一变量到潘诺夫斯基《视觉艺术的含义》对深层意义与象征网络精心雕琢、高度复杂的分析,以上种种意图的本质莫不在于将一件艺术品的视觉和感官属性转译为能够在一段话语论述中发声的语言表述,或者说,一整套观念机制。萨默斯对概念艺术表述方式的探索将艺术与人类意图延伸到了人类空间的建构中:艺术从来都不是纯粹或抽象的,它是人类空间的建构者与创造者,艺术史的基本面相是人类空间性存在的实际表达。汉斯·贝尔廷曾在《艺术史的终结?》中指出,艺术史“终结”之后的历史书写站立在“以基于人类学的艺术生产作为人类活动范例观念的门槛处”[21],而“真实空间”的描写体系在对学科基本假设的演进定律的检视和重构中,以其饱有的回归生命经验的现象学关切,正旨在帮助我们跨越这一门槛。(本文为2024年度浙江省社科联研究课题“20世纪西方艺术史学的物质文化转向研究”阶段性成果,项目编号:2024B012)

注释:

〔1〕E.H. Gombrich, Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory of Art, London and New York: Phaidon,1963, p.9.

〔2〕[英] E.H.贡布里希:《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》,林夕、李正本、范景中译,杭州:浙江摄影出版社1987年版,第171页。

〔3〕海伦·加德纳的《艺术通史》、贡布里希的《艺术的故事》、修·昂纳与约翰·弗莱明的《世界艺术史》等20年代到80年代具有代表性的世界艺术史的早期尝试的共通点在于均以欧洲-美国艺术的进步为叙述轴心。参见Helen Gardner and Fred S Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages: A Global History, Australia, passim; United States: Wadsworth Cengage Learning, 2013, passim; E.H. Gombrich, The Story of Art, London: Phaidon, 1950, passim; Hugh Honour and John, A World History of Art, London: Macmillan, 1982, passim.

〔4〕 20世纪晚期的世界艺术史书写的主要策略是通过融合其它学科的方法进行跨学科研究,较有代表性的包括贝尔廷的图像人类学、考夫曼的艺术地理学、布雷德坎普的图像科学以及基于人类共同的大脑结构和视知觉普世性进行世界艺术史研究的奥尼恩斯的“神经美学”和惠特尼·戴维斯等人的视觉文化通论。参见Hans Belting, Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München: Wilhelm Fink Verlag, 2001, passim; Thomas DaCosta Kaufmann, Toward a Geography of Art, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2004, passim; Horst Bredekamp, Theorie des Bildakts, Berlin: Suhrkamp Verlag, 2010, passim; John Onians, Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki, New Haven: Yale University Press, 2008, passim; Whitney Davis, A General Theory of Visual Culture, Princeton: Princeton University Press, 2011, passim.

〔5〕David Summers, Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism, London: Phaidon, 2003, p. 16.

〔6〕Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts: Papers in and on Art History, Garden City, New York: Doubleday, 1955, p. 26.

〔7〕[美] 迈耶·夏皮罗著,沈语冰、王玉冬译《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》,江苏凤凰美术出版社2016年版,第185页。

〔8〕许多文化中的宇宙想象基于自然的周期性循环,而坐标则构成了人类中心主义表达的显著框架。垂直线和水平线使人联想到人体的双边组织所构成的方向和生态线索——脸(前)、背(后)、头(上)、嘴/胃(内部)、直立和俯卧的位置、高低两极等等。这些空间表达阐明了从生物体(作为空间组织模型的活动的身体)到建筑物(环境为其定向提供了稳定的线索)的我们的每一种行为及其制品的内在逻辑。参见Yi-Fu Tuan, Space and Place: the Perspective of Experience, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977, p.20.

〔9〕David Summers, “The Visual Art and Art history Description” in Art Journal, Vol. 42, No.4 (Winter, 1982), p.302.

〔10〕 David Summers, Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism, pp. 20.

〔11〕关于萨默斯对度量空间的批判,参见王玉冬《新“世界艺术史”与“触觉”的回归——萨默斯著<多元真实空间>实义诠》,《美术学报》2013年第1期,第5-9页。

〔12〕 David Summers, “Conditions and Conventions: On the Disanalogy of Art and Language” in The Language of Art History, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p.190.

〔13〕皮埃尔·韦尔南撰写的一系列关于古代构形的论文中,“双重形像”概念并不将被赋形物视为缺失实体的类像,而悖论式地将其视为缺失实体的真实存在。双重图像是不可见、不可触或存在于另一世界事物的替代,因此成为了不可见之物的“在场”。它充当着与某种神圣或超自然能动性进行接触的媒介。参见Jean-Pierre Vernant, Oeuvres: Religion, Rationalit´es, Politique, Paris: Seuil, 1962, pp. 533–545.

〔14〕在词语获得意义的系统中,索绪尔通过引入“无形性”(incorporeality) 使得语言单位的界限得以确立,并在对立和区别中实现定义,也就是说,粘附其上的诸如语音、字符等品质均遵循任意性原则。贡布里希在《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》中以艺术与语言学的类比为基础建立的关系模型连续体本质上是索绪尔“无形性”观念应用于图像史的变体。萨默斯认为,贡布里希表现原型结构关系的概念模型推崇根据信息量的类别和程度以及再现事物内相类比的纯粹关系来进行图像定义的惯例性使得关系从实现的条件中分离出来,使图像从它们所处的真实空间的语境价值中脱离出来。见David Summers, Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism, p. 72.

〔15〕Ibid, p.36.

〔16〕有关弗洛伊德的“走开——回来”(Fort-Da Game)的游戏,参见Sigmund Freud, “Beyond the Pleasure Principle”, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, ed. by J. Strachey and A. Freud, London, Hogarth Press,1955, Vol.18, p. 242.

〔17〕 David Summers, Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism, p. 244.

〔18〕Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977, p.36.

〔19〕 David Summers, “Goodbye to the Visual Arts”, in Compression vs. Expression: Containing and Explaining the World’s Art, ed. by J. Onians, New Haven: Yale University Press, 2006, p.221.

〔20〕David Summers, Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism, p. 41.

〔21〕[德]汉斯·贝尔廷著,常宁生译《艺术史的终结?》,中国人民大学出版2004年版,第16页。