摘要:熊作为一种渊源久远的神话意象,具有雄性权威、生殖与重生、周期性的自然节律等三方面内涵。生殖与重生和周期性的自然节律,又使熊成为死生与时序的象征。通过分析《山海经》《左传》等文献中对“鱼妇”“黄熊”“蛇”等神话形象的记叙,可以一窥熊与龙的关联。龙神话在后世得到普遍接受,并与天文星象直接对应,成为象征时序观念最具标志性的神话动物意象。除了共同承载时序思想以外,熊与龙的联系还与夏、楚两族的神话历史叙事及其在楚帛书伏羲名号中可能的“相遇”有关。

关键词:熊;原型编码;神话历史

作者简介:雷欣翰,文学博士,上海交通大学人文学院副教授。

引言

人类对熊的神化,可以远追至十余万年前尼安德特人。在他们的遗留物中,可以看到不少熊头骨、熊掌骨。“在瑞士阿尔卑斯山脉达申劳客(Drachenloch)的一个高山岩洞,人们发现洞熊的头骨面朝洞口,像是经过精心设计。一部分考古学家认为,那里是尼安德塔人的早期熊崇拜圣地,另一部分人则反对这一观点。”(萨克斯16)无论尼安德特人是否确实崇拜过熊,这种动物确实“作为一种强大、雄伟的动物和森林的荣耀,其神圣性在北半球极为普遍”(金芭塔丝126)。旧石器时代以来东北亚地区的岩画、考古遗存,以及阿伊努、鄂温克等族群留传至今的熊崇拜,都说明对熊的神化在这一区域长期、广泛地存在。

中国熊神话的渊源,最早可以追溯到红山文化牛河梁女神庙中的数种类熊造型。女神庙的发掘者郭大顺先生依据这些熊造型在遗址分布中的特殊位置,力主在这一类型文化的女神信仰中,熊与龙、鹰同为最核心的神话动物形象(邓淑苹、郭大顺2-7+77)。

辽河流域的新石器时代文明,以赵宝沟和红山文化为代表。那里不仅是熊神话的发源地,也是孕育龙神话的重要土壤(孙守道、郭大顺11-17+20+99)。苏秉琦先生指出,以女神庙、“玉猪龙”等文化符号为代表的地处东北的红山晚期文化,已经体现出与地处西北的仰韶文化互相交流、融合的特点(苏秉琦88)。其所处的文化地理位置,还可能与《山海经》中最重要的两位祖先神——颛顼与帝俊——有密切的关系。[1]

在有文字记载以来的古文献所呈现的图景中,熊的重要性远不及龙。这一现象背后,隐藏着深刻的文化、历史缘由。虽然由于资料的断层,目前还难以对熊神话的失落进行实证的历史还原,但在今天可见的传世、出土文献中,仍能见到不少将熊作为神话意象、图腾符号、部族姓氏的记载。这一源远流长的文化大传统基因,在战国以后主要存在于楚文化的源流脉络中,并在深受楚文化影响的汉代文化中,展现出强大的生命力。熊与龙之关系的问题,早在十几年前就由叶舒宪先生提出(叶舒宪2006a:50-57;叶舒宪2006b:23-33+158)。本文尝试综合传世文献与出土材料,对先秦两汉时期的熊神话进行编码分析,讨论其与龙神话之间可能存在的关联,并在文学人类学视域下探讨相关神话历史问题。

1 动物、女神与“神人”:熊神话的原型编码

熊作为一种渊源久远的神话意象,具有多层次内涵。根据文化符号学的“编码”理论,“神话意象所蕴含的神话思维或观念”,就是神话的“原型编码”(叶舒宪、章米力、柳倩月66)。神话意象作为“能指”,其选择和发生受到文明程度、自然环境等多种制约。只有明晰其背后的“原型编码”——亦即“所指”,才能有效讨论其神话精神在后世的延续与发展。

熊神话的“原型编码”,至少包含以下三种神话内涵。

其一,动物崇拜。作为山林中罕有天敌的猛兽,熊与虎是此类生态中最易孕育出的两种动物崇拜对象。因此,作为生业崇拜的“熊神”偶像,是熊崇拜最显而易见的发生原因。熊神话的这一层内涵,在传世文献中往往与力量、权威等雄性特征联系起来。如《诗经·小雅·斯干》中的“维熊维罴,男子之祥;维虺维蛇,女子之祥”,将熊作为男性的象征,将蛇作为女性的象征(阮元437);《仪礼·乡射礼》中的“天子熊侯”“诸侯麋侯”,以熊为“天子”的象征,其权威性高于“诸侯”等其他阶层(阮元1010);《周礼·春官·司常》《释名》中的“熊虎为旗”和段玉裁引《考工记》“熊旗六游,以象伐也”,则以熊为战争杀伐的象征(段玉裁308-309)。

其二,女神崇拜。牛河梁女神庙中泥塑熊部件的独特位置,说明红山信仰中的熊,绝不只是普通的动物偶像,而是具有更加特殊的神话内涵。在红山文化牛河梁女神庙中有泥塑熊部件,出土位置在中室的顶部,是整个神庙最中心、最上层的位置;女神像就在它的正下方;同时出土的泥塑鹰翅,则位于女神像的北侧。[2]这一发现足以证明红山晚期文化中的熊和鹰,就是与女神崇拜关联最密切的两种动物形象;而泥塑熊部件的出土位置,似乎暗示与鹰相比,熊与女神的关系更为密切。[3]正因如此,对于以红山晚期文化为代表的熊神话,学界更多地关注其与女神崇拜之间的特殊关联。

女神庙中出土的女神像、熊头骨和泥塑熊、鹰部件,提示我们思考这一组合的意义。在亚欧大陆,鸟类形象与女神信仰关联的起源,可以追溯至旧石器时代早期。这一组合形象,象征女神对生命的给予和维系(金芭塔丝3)。作为象征女神的动物形象之一,熊与女神之间的联系,则首先是由于其冬眠产崽的习性。这与女神信仰的发生动力——对生殖力的崇拜——不谋而合。据说,“古欧洲词根bher-,日耳曼语beran,意思是‘生小孩’‘怀胎’。日耳曼语词缀barnam意为‘孩子’,古挪威语burdh意为‘生育’”(126)。“在一些阿尔泰民族的语言中,熊一词专指女性。如布里亚特蒙古语称熊为baavgai,意思是老奶奶。在朝鲜的檀君神话中,是熊化为女人,生育了檀君”(叶舒宪2006a:52)。可见,在古代语言的形成过程中,生育能力是熊意象的重要所指。而这也是熊从一系列兽类动物偶像中脱颖而出、上升为母神的直接原因。

其三,自然崇拜。由熊的穴居习性等自然现象衍生而来的一系列神话内涵,形成熊神话与女神信仰更深层次的结合。熊居住的洞穴,象征地下与黑暗:

在欧洲,熊的神秘气息是从地窖里传出来的。熊因此代表黑暗,阴森:在炼金术中,属于物质最初状态中的黑色。[……]熊像所有的猛兽一样, 属于冥间无意识的象征:与月亮有关, 因此是夜间的。熊是地母内在的景象, 因此好些阿尔泰民族把熊当作自己的祖先, 就不难理解了。(谢瓦利埃、海尔布兰特1113-1115)

与此相对,长达数月的冬眠结束后,从洞穴中走出的熊,很容易让人联想到“死而复生”的叙事结构。这种“死而复生”的特殊能力,冬眠产崽的特殊习性,也使得《山海经》中的熊穴成为象征季节轮换、生命更新的“神人”之所在。《山海经·中山经》道:

[……]熊山。有穴焉,熊之穴,恒出神人。夏启而冬闭;是穴也,冬启乃必有兵。(袁珂1980:159)

“熊之穴”应冬夏而启闭,“出入”穴中的“神人”,在这种启闭中,重复着消隐与重生、死亡与繁衍的神奇现象。“周期性生理变化习性”,正是熊意象加入“死而复活的神话原型系列”的关键(叶舒宪2007:5-7)。

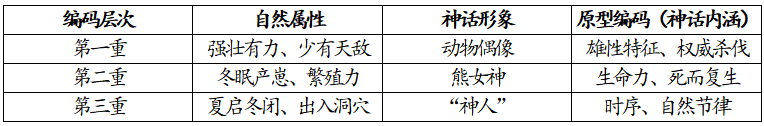

综上所述,红山晚期文化以来熊神话的原型意义,至少有三重内涵。总结为表1。

表1:熊神话的原型编码

这三重“编码”,分别由熊的三种自然属性衍生而得;其中的第三重,又部分地由第二重衍生而出;第一重则相对独立。

三重编码在后世神话或思想中的显现,有具体的分别。例如前文所引《小雅·斯干》诗句,将熊、蛇分别作为男性和女性的象征,是熊神话第一重原型编码在后世的展开。这一展开与“熊女神”的第二重编码体现出相反的形态,说明同一神话意象的表意功能,在不同历史阶段和文化区域中,往往因语境和需求的不同而产生差异。在考察原生神话与次生神话、次生思想的关系时,此类矛盾随处可见,需要区别对待。

2 从死生到时序:三重编码的内涵演进

上述三重原型编码的神话内涵,以一种更为复杂的方式凝聚于熊对死生和时序的象征之中,并与以龙为代表的一系列相关神话形象发生关联。

熊神话原型编码的内涵之一,是死而复生。在民间信仰中,龙也作为沟通地下世界与天上世界的“交通工具”存在。不过,《大荒西经》在描述颛顼这位重要先祖的死而复生时,相关的意象却既不是熊,也不是龙,而是由蛇化为鱼而成的“鱼妇”:

有鱼偏枯,名曰鱼妇。颛顼死即复苏。风道北来,天乃大水泉,蛇乃化为鱼,是为鱼妇。颛顼死即复苏。(袁珂1980:416)

这里的“鱼妇”与颛顼的复苏有关,有“偏枯”的特征。郭璞引《淮南子》所载位于“建木西”的“后稷龙”之人复苏后“其中为鱼”(袁珂1980:417),正似“鱼妇”的半鱼半人之义,是亡故之人借鱼身转生的神话。据此推测,《大荒西经》中的“蛇”化为“鱼妇”,可能是对颛顼“死而复生”这类神异事件的意象化叙述。郭璞所引见今《淮南子·地形训》,文字稍异。相似的神话亦见于《山海经》,主语是同样位于“建木西”“人面鱼身”的“氐人国”之人(袁珂1980:280)。

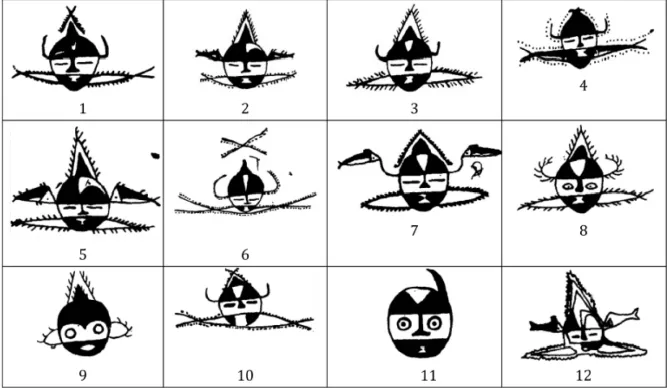

“偏枯”的特征,同时也是文献对大禹体态的描述。如《列子·杨朱》篇:“大禹不以一身自利,一体偏枯。”(杨伯峻1979:230)《庄子·盗跖》篇:“尧不慈,舜不孝,禹偏枯,汤放其主,武王伐纣,文王拘羑里。”(郭庆藩997)白川静根据这些证据,联系半坡彩陶中的人面鱼身形象(图1),推测“偏枯”的“鱼妇”就是大禹;所谓“风道北来,天乃大水泉”,指的则是“风从北方吹来引发洪水”(白川静27-29)。北风带来洪水似乎不是一种合理的现象,对此,后文将另行论述。

《大荒西经》说“鱼妇”是蛇所化,让人联想到以蛇为主要形体特征的龙。在与之相关的神话中,《左传》昭公七年所载子产之言,是勾连“鱼妇”与熊、龙的关键:

郑子产聘于晋,晋侯有疾,韩宣子逆客,私焉,曰:“寡君寝疾,于今三月矣,并走群望,有加而无瘳。今梦黄熊入于寝门,其何厉鬼也?”对曰: “以君之明,子为大政,其何厉之有,昔尧殛鲧于羽山,其神化为黄熊,以入于羽渊,实为夏郊,三代祀之。晋为盟主,其或者未之祀也乎!”(杨伯峻1990:1289-1290)

鲧化为黄熊,进入“羽渊”。“渊”是水生或两栖动物的处所,鲧死于山上,化为黄熊后却进入水下。这一叙事不符合熊类“穴居”的自然属性,因此显然不是简单的仿生神话,而是在某种逻辑支配下产生的次生神话。由于这种矛盾,后人多将此处的“黄熊”释作“黄能”,认为是“三足鳖”的意思(阮元2049)。鳖是水生动物,方以智《通雅》引任昉《述异记》,也提到一种叫做“能”的异兽:

江淮中有兽名能,音耐,蛇精化也。冬为雉,春复为蛇。(方以智350)

能是熊的本字,关于上引《左传》文字,陆德明“《(经典)释文》:‘熊,亦作能。’可见熊只是能的繁文”(尹黎云359)。《说文解字》对“能”字的解释,也看不出来它是生活在水中、与蛇或鸟类相关的动物:

能。熊属。足似鹿。从肉。㠯声。能兽坚中,故称贤能。而强壮,称能杰也。(段玉裁479)

根据许慎的说法,“能”似乎是一种偶蹄目的“熊”。这显然不符合动物学常识,而是对“能”“鹿”小篆字形中已经同化的部首“比”加以附会、进而强行解释的结果。

如果“能”确实能指称一种水生动物,那么将山中之熊与水中之“能”联系起来的,除了相近的字形外,就是出现在《大荒西经》“鱼妇”神话与《通雅》所引《述异记》“能”神话中的另一个共同点——时序思想。对时序的象征,也是龙神话的一个重要功能,《说文·龍部》解释“龙”字道:

龙。鳞虫之长。能幽能明。能细能巨。能短能长。春分而登天,秋分而潜渊。(段玉裁582)

“春分”和“秋分”是两种重要的节气。在这里,龙的沟通天地功能与对节气的象征结合在一起。先民对一岁的区分方式,“春秋”两季的二分法比“春夏秋冬”四时的四分法来源更早。一岁二分法着眼于自然物象的荣衰,这种生命理念与熊神话第三重原型编码的自然节律内涵,可以相通。

冬眠结束后,熊走出洞穴,时而还有几头在冬眠中产下的幼熊相伴。对先民而言,这种现象意味着生命力的复苏和新周期的开启。就龙而言,“春分而登天”意味着某种自然力量在这一天开始向着鼎盛的方向发展。相对地,山上的黄熊进入羽渊水中,两栖的蛇化为水生的鱼,都是陆地生物进入水所象征的黄泉世界,暗示生命力的沉潜或生命现象的消失。“秋分而潜渊”,也意味着某种自然力量在这一天开始跌入低谷。

在《大荒西经》中,蛇化为鱼的时间是“风道北来,天乃大水泉”。古人观测季节的变化,有所谓“候气法”,通过不同风向来测度时节(冯时72-75)。在盛行于战国的五行观念中,水正是对应北方的物象。据此,“风道北来”可能是北方寒冬即将席卷九州的前兆,“天乃大水泉”则是漫天玄冥的阴盛之象。在熊神话的语境下,这种情形可以对应冬眠的开始。

在这一解释框架中,《大荒西经》的蛇化为鱼神话与《海内南经》《淮南子》的半人半鱼神话,虽然包含相似的神话形象,却体现出颇不相同的神话意味。半人半鱼是人借助鱼的形态复生,属于转生神话。而由于“蛇”的存在,“鱼妇”不再是独立的表意单元,而是在与蛇的互相转化中才显示出其结构性意义:蛇化为鱼的叙事,是生命沉潜的隐喻,暗示自然节律进入凋零的阶段。在这里,“天乃大水泉”与死而复生的主体——在五行思想中被归为北方玄冥之象的水帝“颛顼”——也起到同样的作用。

值得一提的是,《南山经》中也有“羽山”,虽然方位不同,但也有多水(“其下多水,其上多雨”)、生命凋零(“无草木”)的特征,并出现鱼蛇(“多蝮虫”)(袁珂1980:11)。《山海经》中的两处“羽山”及其相关意象,似乎是在同一种观念的制约下书写而成的。

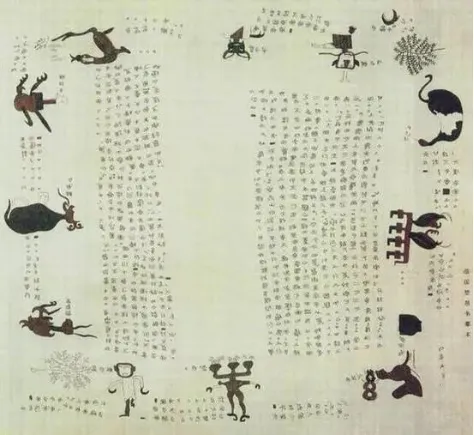

《通雅》所引《述异记》说“能”兽“春复为蛇”,可以旁证“蛇”象征生命的功能。在马王堆一号汉墓出土的T型帛画(见图2)中,也展现了一种龙、蛇与鱼相互关联的图像模式:

帛画上部为神所在的世界,下部以玉璧向两侧下垂的穗为界,又分出人间与黄泉世界。在位于黄泉世界的鱼和主体在人间的双龙之间,由一位力士和一条横向连接的蛇作为分界。这里的双鱼,是否就是《大荒西经》中的“鱼妇”呢?如果是,那么蛇化为鱼象征“下潜”的猜想,就可以在这幅帛画中得到图像学的印证。它的象征意义,无疑与羽山之黄熊的潜入羽渊相同:即生命的下坠,也就是死亡。

黄熊入羽渊的神话逻辑,亦可由此得以明晰:“渊”属水类,与熊穴一样,都是象征寒冬和死亡的符号;鲧死后化为黄熊;“羽山”的黄熊进入“羽渊”、变成鱼鳖之类,就像自然界的熊在冬天进入洞穴、开始冬眠一样自然而然。这一叙事结构,与蛇化为鱼、龙潜入渊、雉入大水一样,可以总结为“潜渊”神话,象征从“生机盎然”到“死气沉沉”的转变。唯有“潜渊”,鲧才能像颛顼一样完成“死”后的下一步骤:复苏。

文献材料中唯一可以印证鲧化黄熊为复生神话的材料,是屈原的《天问》:“化为黄熊,巫何活焉?”(朱熹60)从相邻的文句来看,这一问的对象可能是羿而非鲧,但可以说明“黄熊”的功能,乃是巫的复活。从这个意义上看,白川静认为“偏枯”的“鱼妇”就是“偏枯”的禹王,自有其道理——所谓的“禹步”,难道不是后世巫师都要模仿的神圣舞蹈么?禹的巫王身份,难道不是继承自鲧么?

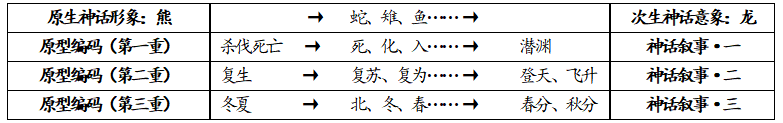

综上所述,解释自然节律的神话语义学指向,是熊神话与龙神话的共同点。不过,《说文》明确指出龙的“交通”时间是“二分”,熊则没有明确与某一节气对应。《月令》中的雉,出现的时间是立冬,这与《通雅》所引《述异记》中“能”与雉的关系可以对应。在后世的神话、思想叙事中,熊并没有成为提示重要节分的神话符号,而是更多地保留了象征死亡与复苏的“女神基因”。在成熟的四时十二月叙事中,最有代表性的神话符号,无疑是龙。表2根据上述材料,总结时序思想视角下,由熊向龙过渡的神话逻辑。

表2:从熊到龙

熊龙神话都有指示自然节律的作用,并显示出熊前龙后、熊简龙繁的关系。龙神话的这种功能,可能就是在从阴阳生死到时序更替的思想史发展脉络的制约下,由熊神话演变而得。

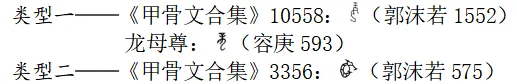

龙对熊的“继承”或“取代”,经历了漫长的历史过程,应该是由多种原因综合促成的。其中,龙与天文星象的关联,及其对时序节点的象征作用,都要强于熊。虽然熊神话也有天象方面的对应观念,但龙的对应星象及其与“启蛰”的密切关联,使其获得了比熊神话更强有力的、自然哲学意义上的支撑。从甲金文的字形来看,商周时期对龙的外形的认识,主要有两种:

关于龙的登潜,郑文光认为就是苍龙七宿在春分到秋分的初昏时,于南中天的显隐(郑文光97)。卜辞(《甲骨文合集》6582)有“启龙”(胡厚宣06582)之语,温少锋、袁庭栋据郑说认为即指“启蛰”。《左传》桓公五年有“启蛰而郊,龙见而雩”的说法,赵庄愚认为即“苍龙七宿之首部角亢二宿之初见于地平线上”(温少锋、袁庭栋53)。张培瑜指出:“角宿初见,在殷商时代约当雨水时节(今之雨水当古之惊蛰)。”(温少锋、袁庭栋53)据此,龙见为星象之说,可以成立。暗示“启蛰”的作用,原本是熊神话与女神信仰的一个共通点。在甲金文的世界中,这一功能也由龙神话所承担。

3 从熊到龙:夏与楚的“神话历史”问题

熊与龙的关系,还与夏、楚二族的“神话历史”有关。这个问题,集中体现在对子弹库帛书记载的创世神话《四时》中伏羲称号的解释上,并与古史传说中的颛顼、黄帝、太皞等都有关联。

(叶舒宪2018:1-9)。在这个创世神话中,伏羲与女娲结合,生出四时之神。此后的创世过程,主要是四神对空间、时间秩序的创立。图3的图像学意图,是将以四时为核心的时间秩序与十二月之神和社木等神话意象结合,对抽象的时序观念进行形象化呈现。帛书神话的内容与话语逻辑,与上节所述熊、龙神话,可以类比:帛书以四时、十二月之神表现了更具体的时间秩序,是“一岁四分法”或“一岁十二分法”;熊、龙神话则以熊或龙的生死、上下表现“一岁二分法”;从熊、龙神话到子弹库帛书中的神话,以神话形象为代表的生命意识渐弱,以时间秩序为代表的理性认识渐强。这种此消彼长,对于探寻贯穿古代神话与古典思想的文化大传统而言,是重要的线索。

在从先秦延续至汉代的传说中,伏羲一直与龙关联密切。《山海经·海内东经》道:“雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹。”(袁珂1980:329)《诗含神雾》道:“大迹出雷泽,华胥履之,生伏牺。”(安居香山、中村璋八461)伏牺即伏羲,汉代人认为他就是雷泽中人首龙身的雷神。“龙身而人头”,诸书并作“蛇身人首”,后者在汉代画像材料中甚为常见。“龙身”与“蛇身”在形象上并无二致,先民以蛇为龙身原型,伏羲亦不例外。

除了与龙的关联之外,传世文献中也有关于伏羲与熊的记载。《礼记·月令》孔颖达正义引《帝王世纪》解释“孟春之月”道:

大皞帝庖牺氏,风姓也。母曰华胥,燧人之世,有大人之迹出于雷泽之中,华胥履之,生庖牺于成纪,蛇身人首,有圣德,为百王先。帝出于震,未有所因,故位在东主春,象日之明,是以称大皡,一号黄熊氏。(孔颖达446)

晚出的《帝王世纪》历来被认为史料价值有限,但作为神话传说的文献依据,该书却具有相当的价值。孔颖达的解释将伏羲出于雷泽的传说,与月令类文献中太皡属东方、主春的说法结合起来,以其为“未有所因”的始祖神——帝。这一解说可以与战国秦汉时期广泛流传的、以伏羲为创世主神的神话相洽。“蛇身人首”的始祖伏羲又有“黄熊氏”之号,不能不让人联想到化为黄熊的夏族巫王。

以黄熊或“天熊”为主角的复生神话和创世神话,都出现在《山海经》《天问》、子弹库帛书等楚系文献中,应当不是偶然。熊或黄熊,在楚文化中有特殊的地位。楚王族的姓氏为芈、熊。在《史记·楚世家》中,一共有25位楚王以熊为号(叶舒宪2006a:50-57)。上述现象,促使我们思考伏羲与楚人对先祖的记忆,是否存在关联。

鲧化为“黄熊”而入“羽渊”,是夏族祖先的故事;《大荒西经》记载的颛顼死即复苏,则是楚族祖先的故事。虽然后者使用的神话形象与黄熊神话不同,但叙事结构及其象征性内涵基本一致。结合《夏本纪》等文献以鲧为颛顼之子的记载,这两则神话,很可能是同类祖先神话在不同文化土壤中的变体。《山海经》中的颛顼世系和复苏神话,几乎都出现在夏族可能曾经活跃过的西北地区。据《楚世家》记载,穴熊之后,楚的贵族曾经历长时间的颠沛流离。那么,上述颛顼故事与鲧禹传说相近的原因,会不会是楚人在追记远祖颛顼时,使用了曾经掌握神话话语权的夏族的材料呢?[4]

根据徐旭生先生的观点,太皞与伏羲本非一物,将它们融为一体,是齐、鲁学者综合的结果。伏羲与女娲的传说往往相连,应该来源于南方(徐旭生49)。关于伏羲作八卦的传说,也可以在今天的南方少数民族八卦图,和凌家滩出土的玉版、玉鹰中找到线索。湖南、湖北地区,是古楚族原住民的主要活动地域。那么,伏羲作为楚故地的祖先神,即便与楚族没有血缘关系,也可能成为后者追认的祖先神。值得一提的是,将鲧化“黄熊”释为“黄能”、三足鳖的说法,也有可能是西南古族水中转生神话与夏楚祖先传说相结合的产物(袁珂1980:338)。

太皞与少皞都属于东方部族,《山海经》中记载的少皞,与颛顼有着极为密切的关系。《大荒东经》道:

东海之外大壑,少昊之国。少昊孺帝颛顼于此,弃其琴瑟。有甘山者,甘水出焉,生甘渊。(袁珂1980:338)

这里的“孺”,是“养育”的意思(袁珂1980:339)。据此,颛顼及其集团出自东方。结合西方与北方的颛顼遗迹,可以推断颛顼一脉是由东方迁移至西北。颛顼、祝融与地处昆仑之北的共工、相柳战斗的传说,[5]颛顼的后裔黎被派往西极司掌日月星辰的传说,[6]以及尧舜流放颛顼后裔驩兜(或“驩头”)的传说,都可以旁证这一迁移方向。[7]西方与北方的颛顼材料,大量出现关于颛顼的世系传说,大概就是出于后人对这位祖先的追忆。此外,关于颛顼的由来,《海内经》还说他是黄帝的后代“降处若水”后所生。[8]将祖先追溯至黄帝,是晚周以来神话世系“大一统”的基本趋势。《山海经》中的黄帝事迹,也大都发生在西方和北方。[9]这些现象,可能都是楚人书写先祖自西北南下记忆的反映。[10]

廪君死,魂魄世为白虎。巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉。(范晔2840)

《博物志》曰:江汉有貙人,能化为虎。(萧统80)

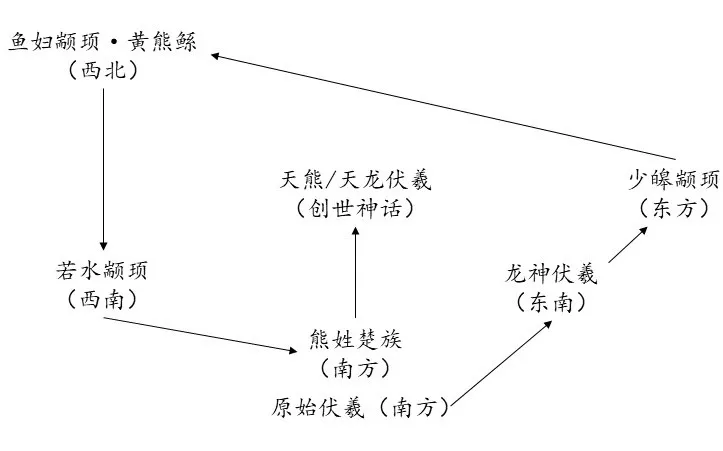

以兽类为崇拜对象的文化,随着黄帝集团的扩张,确实影响到了楚文化所在的江汉地区(李炳海:145-148)。结合徐旭生先生对传说时代文化区域的判断,我们尝试为上述神话系列的形成,绘制一条可能的神话发生路线。[12]这一路线从源自南方苗蛮集团的“原始伏羲”开始,神话元素不断丰富,归于以子弹库帛书为代表的“新伏羲”:

在这条不断累积、融合的神话发生路线中,熊形象和来自北方的熊崇拜,与黄帝集团有关;龙身雷神的伏羲见于《山海经》和纬书,是在神话逻辑与某种时空秩序(在五行四时的阴阳思想中,东方主春,《周易》中象征雷的“震”卦,是申生万物的象征)的共同影响下产生的神话;颛顼的鱼蛇属性,与仰韶彩陶的造型艺术、西南古族的水中转生观念都有相符合之处,也可能与来自东方的龙身雷神有关;伏羲的熊龙属性,则是上述神话在中原与西北文化圈中融合以后,裹挟于楚族祖先传说之中随楚先公族南下、并与本土伏羲信仰再度融合的结果。

结语

在文化合流、政治权力更替的历史进程中,熊神话的丰富内涵,逐渐被其他神话取代。熊也逐渐由一个代表文明起源的重要符号,失落为一种地域特色和族系特征明显的神话动物形象。不过,即便如此,熊神话仍然在楚文化脉络中得以存续,并在深受楚文化影响的汉代再次展现出强大的生命力。

在晚周以来的文献材料中,熊神话并没有显示出与其实际影响相当的重要性。相比之下,龙作为早期思想性话语中具有普遍性的神话对应物,则具有无可替代的重要性。对古代神话与古典思想之联系的探幽而言,龙神话及其实物、图像、文献、口传材料,贯穿距今万年以来的历史时期,是最重要的媒介和线索。屈原在《天问》中问道:“焉有虬龙,负熊以游?”(朱熹57)亦说明楚文化中早有将熊与龙相关联的传说,只不过时至战国晚期,这一传说的来源及其意义,即便是饱读经典的楚人屈原,也已不能明了。

对熊神话而言,启闭结构所体现的周期性时间意识,是其在思想史语境下最重要的内涵。龙则不然。凝聚多种神话传统后形成的龙形象,在思想史语境下,同时承载着多种思想观念。除了本文集中讨论的时序思想以外,神话意义上的龙,还具有多变、祈雨等特征和功能。这些特征和功能,都与相应的思想史命题存在关联,值得进一步研究。龙与思想史的这种紧密关联,缘于它作为具有典范意义的神话形象,在古典思想发生、发展的晚周秦汉之际,已经为知识人所普遍接受,并且在思想性书写中得到自觉运用。

文献对传说时代和古代神话的记载,普遍存在原始语境不明或新造语境的情况。这种现状对今天研究古代神话、历史而言,是难以逾越的障碍,同时也会影响思想史研究的追本溯源。在神话、古史与思想史的综合研究中,除了尽量完善史学的证据链之外,通过梳理思想史与神话学的相互关联,尝试解释文献书写和编集中可能存在的主观意图和修辞逻辑,也不失为一种值得开拓的进路。

引用作品

柴克东:《仰韶“彩陶鱼纹”的神话内涵新解——兼论中国古代的女神崇拜》。《文化遗产》5(2019):120-127。

让·谢瓦利埃、阿兰·海尔布兰特:《世界文化象征辞典》。《世界文化象征辞典》编写组译。长沙:湖南文艺出版社,1994年。

邓淑苹、郭大顺:“‘鹰熊拟英雄’的考古学观察”,《吉林师范大学学报》(人文社会科学版)6:(2019):2-7+77。

段玉裁:《说文解字注》。上海:上海古籍出版社,1981年。

范晔:《后汉书》。北京:中华书局,1965年。

方以智:“通雅卷四十六”,《方以智全书》第六册。黄山书社,2019年

冯时:《星汉流年——中国天文考古录》。成都:四川教育出版社,1996年。

傅举有、陈松长编著:《马王堆汉墓文物》。长沙:湖南出版社,1992年。

马丽加·金芭塔丝:《女神的语言》,苏永前、吴亚娟译。北京:社会科学文献出版社,2016年。

郭沫若主编:《甲骨文合集》。北京:中华书局,1982年。

郭庆藩:“盗跖第二十九”,《庄子集释》卷九下。北京:中华书局,1961年。990-1015。

胡厚宣:《甲骨文合集释文》。北京:中国社会科学出版社,1999年。

黄晖:《论衡校释》。北京:中华书局,1990年。

姜亮夫:“鲧”,《姜亮夫全集》二。昆明:云南人民出版社,2002年。

孔颖达:《礼记正义》。北京:北京大学出版社,1999年。

李炳海:《部族文化与先秦文学》。北京:高等教育出版社,1995年。

李零:“夹页”,《子弹库帛书》(下)。北京:文物出版社,2017年a。

——:“乙篇:《四时》”,《子弹库帛书》(下)。北京:文物出版社,2017年b。57-65。

李玉洁:“《清华简·楚居》记载的夏商之际楚人活动地域”,《郑州大学学报》(哲学社会科学版)5(2013):164-167。

辽宁省文物考古研究所:《牛河梁——红山文化遗址发掘报告(1983~2003年度)》。北京:文物出版社,2012年。

容庚:《金文编》。北京:科学出版社,1959年。

阮元:《十三经注疏》。北京:中华书局,1980年。

博里亚·萨克斯:《神话动物园:神话、传说与文学中的动物》。多雅楠等译。西安:陕西师范大学出版总社,2017年。

白川静:《中国古代文学:从神话到楚辞》。国久健太、崔倩倩译。成都:四川人民出版社,2018年。

司马迁:“五帝本纪第一”,《史记》卷一。北京:中华书局,1963年。1-48。

苏秉琦:《华人·龙的传人·中国人》。沈阳:辽宁大学出版社,1994年。

孙机:“蜷体玉龙”,《文物》3(2001):69-76+1。

孙守道、郭大顺:“论辽河流域的原始文明与龙的起源”,《文物》6(1984):11-17+20+99。

孙作云:《诗经与周代社会研究》。北京:中华书局,1979年。

王聘珍:《大戴礼记解诂》。北京:中华书局,1983年。

温少锋、袁庭栋:《殷墟卜辞研究——科学技术篇》。成都:四川省社会科学院出版社,1983年。

萧统编:“蜀都赋”,《文选》卷四。李善注。北京:中华书局,1977年。74-81。

徐旭生:《中国古史的传说时代》。北京:文物出版社,1985年。

许逸民:《酉阳杂俎校笺》。北京:中华书局,2015年。

徐元诰:“周语下第三”,《国语集解》。北京:中华书局,2002年。82-142。

杨伯峻:“昭公七年”,《春秋左传注》四。北京:中华书局,1990年。1281-1299。

——:“杨朱篇”,《列子集释》卷第七。北京:中华书局,1979年。216-238。

杨朴、杨旸:“牛河梁女神庙的真相再揭秘——记文学人类学家与考古学家的一次对话”,《吉林师范大学学报》(人文社会科学版)1(2020):25-31。

安居香山、中村璋八集:“诗含神雾”,《纬书集成》上。石家庄:河北人民出版社,1994年。459-467。

叶舒宪:“熊与龙——熊图腾神话源流考”,《博览群书》10(2006a):50-57。

——:《天熊伏羲创世记——四重证据法解读天水伏羲文化》。《兰州大学学报(社会科学版)》6(2018):1-9。

——:“汉代的天熊神话再钩沉——四重证据法的证据间性申论”,《民族艺术》3(2016):26-34。

——:《“猪龙”与“熊龙”——“中国维纳斯”与龙之原型的艺术人类学通观》。《文艺研究》4(2006b):23-33+158。

——:“冬眠之熊与鲧、禹、启神话通解——从熊穴启闭获得的启发”,《长江大学学报(社会科学版)》4(2007):5-7。

叶舒宪、章米力、柳倩月编:“第三章:编码的符号学”,《文化符号学》上编。西安:陕西师范大学出版社,2013年。51-68。

尹黎云:《汉字字源系统研究》。北京:中国人民大学出版社,1998年。

袁珂:“《山海经》写作的时地及篇目考”,《神话论文集》。上海:上海古籍出版社,1982年。1-25。

——:《山海经校注》。上海:上海古籍出版社,1980年。

曾运乾:《尚书正读》。北京:中华书局,1964年。

郑文光:《中国天文学源流》。北京:科学出版社,1979年。

朱熹:“天问第三”,《楚辞集注》卷第三。上海:上海古籍出版社 合肥:安徽教育出版社,2001年。49-71。