Promiscuous Knowledge: The Age of the World Picture, 1925-45

作者:肯尼思·克米尔(Kenneth Cmiel,1955-2006);约翰·杜伦·彼得斯(John Durham Peters,耶鲁大学英语系)

译者:陈荣钢

现代性(modernity)的根本进程是作为图像(image)的世界的征服。

——马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1938)

在我看来,照相机是我们这个时代的核心工具。

——詹姆斯·艾吉(James Agee,1941)

1945年,美国最引人注目的图像都是巨幅的,比生物还要大。它们在数百家当地电影院的银幕上展示,反复出现在备受欢迎的《生活》(Life)和《展望》(Look)周刊上。每周都有数百万人观看这些图像。这些图像包括轰鸣的火炮、鲜艳的橙色老爷车、巨大的绿色“七喜”汽水瓶,还有活跃的女明星和政治家。这些图像捕捉到了这个国家的生活,有时表面而浅显,有时又非常贴切。然而,它们捕捉到了这个国家掌握自己视觉文化的事实。

接下来的半个世纪里,局面逐渐发生变化,之前固守的阵地受到侵蚀。进入新千年,国家的图像变得更加杂糅,有更多的娱乐和自由,但也伴随着更多的紧张和担忧。对于20世纪70年代的文化保守派,甚至对于20世纪90年代的许多温和派来说,图像文化似乎变得危险甚至邪恶。互联网上的色情、电影中的暴力、电视审查制度的削弱、以及电子游戏带来的麻木感,所有这些都显得粗俗且不雅。

从20世纪70年代开始,电影理论家运用复杂的弗洛伊德理论和马克思主义理论告诉我们,电影中的图像有多危险。技术、风格和法律共同扰乱了20世纪中叶的稳定性,图像似乎已经失去了控制。但这不是本章的故事,而是下一章的故事。本章将谈论1945年左右的图像如何具有与欢愉文化并行的概括性和稳定性。

图像上的国家:艺术、技术和法律

好莱坞是美国最重要的图像传播者。在第二次世界大战期间,每周观影人次高达数千万。即使在战后的头几年,尽管观影人数逐渐下降,电影仍然是最引人注目的影像之一。从20世纪30年代末到50年代初,诸如《关山飞渡》(Stagecoach,1939)、《卡萨布兰卡》(Casablanca,1942)、《雨中曲》(Singin’ in the Rain,1952)、《正午》(High Noon,1952)或《战地军魂》(Stalag 17,1953)等热门影片证明了好莱坞在国家图像塑造方面的重要性。

19世纪早期到中期的图像在其他地方也具有巨大的影响。19世纪初,美国人在艺术博物馆、剧院或大教堂外最大的人造图像可能是海报。这些海报通常为18 x 24英寸大小,图像由木刻制成,文字则采用凸版印刷制作。到了19世纪中叶,由于版画尺寸的限制,28 x 42英寸的海报成为了标准尺寸。城市中的剧院经理通过海报宣传演出,“南北战争”期间也通过海报来招募士兵,促进了海报媒介的发展。巴纳姆(Barnum)制作了一些最广泛传播的海报图像。年轻的亨利·詹姆斯(Henry James)喜欢张贴有关巴纳姆美国博物馆即将举行的活动的海报。他认为,它们以独特的方式呈现了令人惊叹的构图奇迹。

到了19世纪末,户外广告图像变得越来越大。在19世纪的最后二十年,像纽约和芝加哥这样移民众多的城市开始使用尺寸达到十英尺的海报。1891年,美国成立了联合海报行业组织,该组织的目标是标准化广告牌的尺寸,以确保越来越多的公司能够在全国范围内进行品牌广告,而不需要调整每个城市的户外广告尺寸。到了1912年,行业标准变成了大约8 x 19英尺的尺寸。一些广告牌在后来的年份中增加到了12 x 25英尺,但1917年,时代广场上的箭牌口香糖广告超越了所有竞争对手。它长250英尺,高50英尺,由17000盏灯照亮。这种新形式的巨大视觉呈现不可避免地引起了一些知识分子的不满。

在10年代到30年代,好莱坞学会了如何将无数的电影片段编织成看似天衣无缝的故事。到了40年代,摄影机可以移动,导演和剪辑师掌握了各种技术,以推动场景中的动作。20年代引入的白炽灯帮助导演利用光线将观众的视线吸引到屏幕上的特定点或营造气氛。灯光不再仅仅照亮布景,朦胧的灯光成为黑色电影整个类型的标志。好莱坞逐渐形成了一种创作剪辑流畅的“产品”风气,而欧洲电影人的这种风气并不强烈。利用画面的连续性成为优秀电影制作的秘诀。

结果令人眼花缭乱。所有技术都在10年代到20年代初发展起来(比如在格里菲斯的作品中),但它们成为常规做法还需要一些时间。在鲁道夫·瓦伦蒂诺(Rudolph Valentino)主演的《天启四骑士》(The Four Horsemen of the Apocalypse,1921)或道格拉斯·范朋克(Douglas Fairbanks)的《佐罗的印记》(The Mark of Zorro,1920)等电影中,一个镜头贯穿整个场景的情况并不少见。这些电影常常给人一种舞台剧的感觉。

但很快,这种舞台感就越来越不常见了。到了40年代,《卡萨布兰卡》(Casablanca)和《公民凯恩》(Citizen Kane)等好莱坞经典电影的镜头飘忽不定,摄影机随着演员的移动而转动,灯光将我们的视线吸引到特定的人物或物体上。每场戏都经过精心缝合,将开场镜头、特写镜头、人物反应镜头以及说话者之间的来回切换联系在一起。

《公民凯恩》因其摄影师格雷格·托兰(Gregg Toland)的深焦摄影而闻名。在每个镜头中,人物的姿态几乎与卡拉瓦乔在画作中设置主题时一样精心。毫无随意可言。无论我们将《公民凯恩》视为好莱坞经典技术的顶峰还是新技术的开端,它都清楚地标志着电影作为现代主义艺术形式的成熟。

好莱坞精心制作的舞台效果和剪辑旨在使最终产品看起来毫不费力,将人们的注意力从电影制作过程转移到人物和故事上。就像精密艺术或冰箱一样,这些技术都是为了隐藏自身。好莱坞并不热衷于“操作美学”,让普通人看到电影如何变魔术

导演们并不在乎电影观众不知道什么是镜头语言。他们想让观众盯着银幕,目不转睛地盯着正在展开的故事。分镜头和剪辑是精心设计的手段,让人们对画面着迷,却对其中的机制一无所知,只是偶尔才揭示“幕后黑手”,比如《绿野仙踪》(The Wizard of Oz,1939),这部电影在许多方面都是好莱坞的寓言。

好莱坞没有像新闻摄影那样表达那么多的痛苦。它更倾向于幻想而非现实。然而,它的影像同样具有神话色彩,同样具有标志性。故事都是寓言,普通人与腐败作斗争(《史密斯先生到华盛顿》),克服阶级和性别鸿沟(《一夜风流》),面对未知(《绿野仙踪》),学会为自己挺身而出(《愤怒的葡萄》)。

通常都是令人振奋的结局,这种惯例限制了好莱坞的发展,但也有助于塑造叙事。电影为整个国家定义了价值观。当时的学者、文学家和记者普遍声称,电影拥有“创造国家神话和梦想的力量”。在此之前,好莱坞从未实现过如此顺畅的制作、发行和放映一体化的经济体系,但1948年的“派拉蒙裁决”打破了这一切,最高法院的裁决终止了制片厂的垄断。

好莱坞还制作了第二种影像——新闻片。新闻片是在故事片之前放映的两到十分钟的短片,大部分在好莱坞制作。它们通常由四、五个故事的片段组合而成。欧洲或亚洲的动荡可能是某个故事。新闻片制作于10年代至70年代早期,在1935年至1951年之间最为重要。

1938年的一位评论家认为:“可以肯定地说,普通公民的大部分新闻都是通过图像媒介获得的。” (在20世纪晚期,这种观点成为对电视图像和声音片段如何压倒印刷新闻的抱怨。)新闻片与19世纪报纸的丰富风格形成鲜明对比。新闻片时而严肃,时而有趣,但始终是健康的。除了电影,新闻片也是一套重要的图像,试图定义国家的生活。

第三种决定性图像是纪实照片。三、四十年代出现了一类新杂志,专门通过照片来报道新闻。《生活》是第一种。亨利·卢斯(Henry Luce)买下了《生活》这本创办于19世纪80年代的另类杂志。他于1936年11月开始出版。在经历了短暂的经济困难之后,《生活》很快成为全美最受欢迎的杂志。

到20世纪40年代末,《生活》杂志的广告收入几乎占到杂志广告总收入的五分之一,在众多杂志中占据了巨大的份额。不久之后,爱荷华州出版商加德纳-考尔斯创办了《展望》杂志,《星期六晚邮报》(The Saturday Evening Post)也很快适应了新的体裁。在《生活》杂志的带领下,这些杂志从欧洲引进了“摄影散文”,并根据美国人的口味对其进行了完善,将一到二十张同一主题的图像串联成一个故事。在现代新闻报道中,图像首次成为主角,而散文只是配角。

与老牌图片周刊相比,《生活》和《展望》的成功秘诀在于,它们不是将图像作为文字的装饰,而是作为故事本身。《展望》比《生活》的声望低一点,但它随意地将自己的一些版面称为“图片争论”,并在宣传片中吹嘘自己“用图片写作”。

这些杂志推崇欣赏图像的艺术,并努力向读者传授这种艺术。《生活》将自己视为图片鉴赏的导师。在1936年的创刊号上,不仅有人物、地点和事物的照片,还有绘画作品的照片。几乎每一期都至少有一页是彩色的。卢斯专门介绍他所谓的“艺术”。其中有关于超现实主义(尤其是无处不在的自吹自擂者萨尔瓦多·达利)、毕加索的报道,也有关于伦勃朗画作的图片报道,甚至还有关于希特勒传记的图片报道,包括一张希特勒婴儿丑陋照片的骗局。

从1936年到1942年,《生活》的编辑们积极委托视觉艺术家为报道提供图片,而不仅仅是摄影师,并在29篇报道中介绍了美国的地方画家。很快,《生活》帮助普及抽象表现主义。在谈到波洛克(Jackson Pollock)时,《生活》杂志问道:“他是美国最伟大的在世画家吗?”《生活》不仅展示了世界的照片,还展示了图像的图像。正如马丁·海德格尔(Martin Heidegger)所说的那样,《生活》为我们展现了“作为图像的世界”。

摄影新闻提供了一种“眼睛教学法”。《生活》杂志的竞争对手也推出了专门训练读者仔细观察的专题,例如《展望》的“照片测验”(photoquiz)专题。在两页的篇幅中,“照片测验”给了约二十张互不关联的照片(尺寸2×2英寸)——从著名卡通人物和真人明星到重型机械和鸟类,展现了现代视觉文化的现实主义全景。

正如这照片清单所示,这些照片通常是其他照片的照片。特写镜头通常会消除文字上的“格式塔”(Gestalt),从而对眼睛进行测试或挑逗。由于这些问答展示的是杂志中描绘的物品,它们不仅邀请读者欣赏摄影细节,还将杂志视为严肃的研究对象。这些图片中的大多数都和它们周围的广告一样容易被人遗忘,但关键在于它们所体现的对于“观看”的态度。

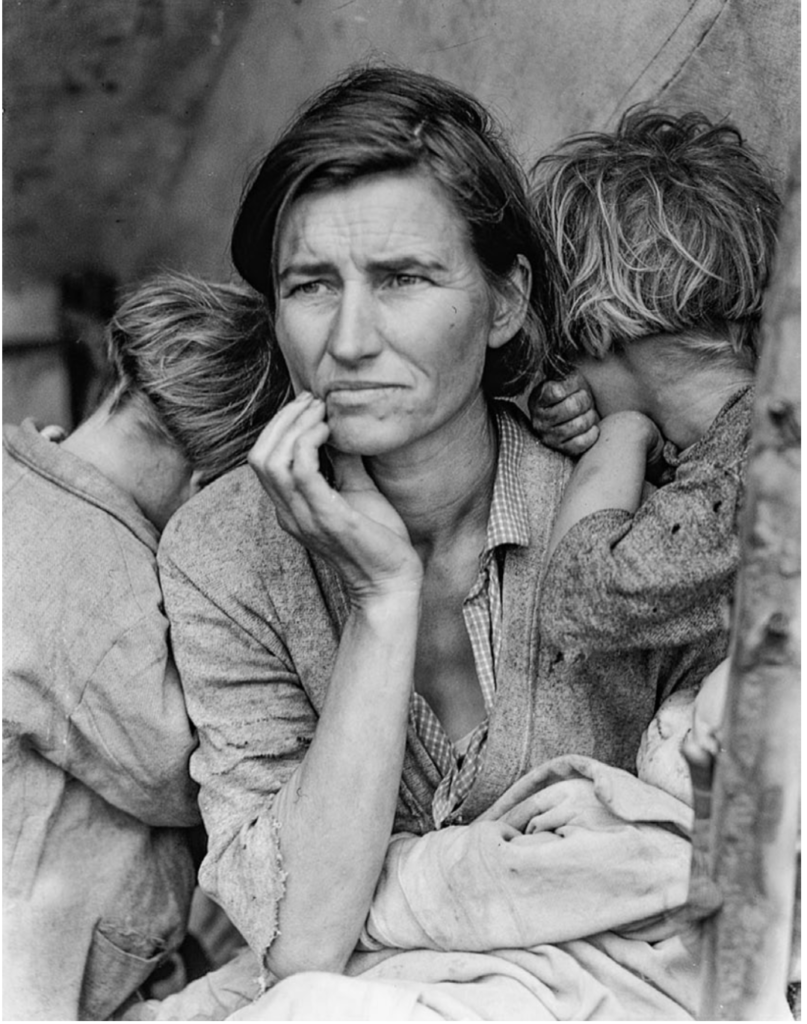

除了大型周刊,一些政府机构也制作纪实摄影作品。“新政”的“农场保障管理局”(FSA)雇佣了数十名摄影师在全国范围内进行拍摄,正如农场保障管理局的摄影师杰克·德拉诺(Jack Delano)所说,要”寻找美国人民的内心”。从1935年到1943年,“农场保障管理局”共拍摄了约八万张照片。项目结束后,这些照片继续流传,并引起共鸣。有些照片最终成名,如沃克·埃文斯(Walker Evans)拍摄的阿拉巴马佃农照片或多萝西娅·兰格(Dorothea Lange)拍摄的《移民母亲》(Migrant Mother,下图)。

20世纪初,刘易斯·W·海因(Lewis W. Hine)和雅各布·瑞斯(Jacob Riis)的摄影作品向中产阶级观众描绘了工人阶级穷人的生活。但是,三、四十年代的纪实摄影师拥有自己的工艺和技术。摄影记者运动的起源在很大程度上要归功于一种新型相机——徕卡相机。徕卡是第一款能够拍摄出高质量照片的小型手持相机。

在19世纪,资产阶级肖像是摄影的支柱,此外还有自然风光、世界古迹和用于研究的科学现象的照片。但由于曝光时间长、大型相机笨拙,新闻摄影并不实用。20世纪初,拍摄美国贫民窟、工厂、矿山和农场中贫穷白人的摄影师海因不得不拖着他的箱式照相机四处奔波,并把它架在三脚架上。它又大又笨重——“五十磅重的笨重设备”。海因经常要给拍摄对象摆姿势。《生活》或《展望》中的许多照片都不可能用老式相机技术拍摄。

而徕卡则易于携带和使用。它集便携性和高美学标准于一身。1913年,德国显微镜技术员奥斯卡·巴纳克(Oskar Barnack)发明了徕卡相机(源自“Leitz”相机),当时他想制造一种小型的35毫米相机,供电影业用于测试照片。到20世纪30年代中期,徕卡的快门速度已达到1/1000 秒,这在当时非常惊人,它可以捕捉未摆好姿势的动作。

1933年,徕兹还推出了第一支长焦镜头(200 毫米)。1934年的“Reporter”型号可容纳 33 英尺胶卷,有同步闪光灯选项,可曝光250次而无需重新装片,为杂志编辑提供了更多的素材选择。它还满足了人们对非摆拍照片的需求。(“快照”最初是指“在没有刻意瞄准的情况下快速或匆忙拍摄的照片”。在照相机高速运转之前,这种观念来自“狩猎”,也都用“shot”一词)。

20世纪40年代,除了玛格丽特·伯克-怀特(Margaret Bourke-White),《生活》杂志的每一位重要摄影师都使用过徕卡相机。徕卡最初被设想为电影摄影机的工业辅助设备,后来在一个同样宏大的图像生产领域——新闻摄影中找到了它的用武之地。

1921年,“西联”(Western Union)汇款公司首次通过电报发送半色调图像(half-tone image),美联社的“电报照片”(wirephoto)服务也在20世纪30年代中期开始运行。通过电报传输照片的新能力(我们传真机的祖先),是20世纪中期新闻摄影的最后要素。

技术潜力使新闻摄影成为可能,但特有的风格并非由相机决定。新闻摄影,以及更广泛的纪实摄影传达的是一种对图像的态度。诞生于德国的摄影杂志在美国蓬勃发展,并呈现出截然不同的特点。德国新闻摄影的先驱——约翰·赫菲尔德(John Heartfield)和汉娜·霍希(Hannah Höch)等达达主义者(Dadaists)在政治上属于左翼,在美学上属于前卫(avant-garde)。

照片与社会秩序一样,都将为激进的变革服务。欧洲的其他艺术家——比如建构主义者罗钦科(Alexander Rodchenko)或超现实主义者曼·雷(Man Ray,下图作品),他们拍摄照片时的视角在现实生活中是扭曲的,他们对照片的改动超出了肉眼所能看到的范围。这些艺术家从未属于“现实主义”的范围。 在美国,《生活》和《展望》在社会和审美方面都比较中庸。它们的摄影师并不强调图像的碎片化、人工化或拼贴。他们旨在“记录”甚至“见证”现实。他们认为相机这一艺术媒介为他们提供了与现实的特殊联系。伯克-怀特认为:“无论一个人写下什么样的事实,都必须带有他的偏见和成见。有了照相机,快门一开一合,唯一能记录下来的光线直接来自你面前的物体。”大多数美国摄影记者都对相机的“真实性”(veracity)抱有这样的想法。

在美国,《生活》和《展望》在社会和审美方面都比较中庸。它们的摄影师并不强调图像的碎片化、人工化或拼贴。他们旨在“记录”甚至“见证”现实。他们认为相机这一艺术媒介为他们提供了与现实的特殊联系。伯克-怀特认为:“无论一个人写下什么样的事实,都必须带有他的偏见和成见。有了照相机,快门一开一合,唯一能记录下来的光线直接来自你面前的物体。”大多数美国摄影记者都对相机的“真实性”(veracity)抱有这样的想法。

但这只是一对图像的部分态度。此外,还有对“艺术性”的坦然接受。虽然徕卡可以在胶片上干净利落地捕捉未摆好姿势的快速动作,但纪实照片仍然可以像任何好莱坞作品一样精心制作。著名纪实摄影师阿瑟·罗斯坦(Arthur Rothstein)认为,拍摄者“不仅是摄影师,还是场景设计者、戏剧家和导演”。他可以不无讽刺地说,“真正坦诚的照片”离不开“精心策划”。

罗伊·史崔克(Roy Stryker)是“农场保障管理局”纪实摄影项目颇具影响力的领导者,他说:“有些时候,你不得不摆出模特的姿势。”史崔克认为,关键在于如何摆姿势,是“诚实”还是“不诚实”。”他说:“真实是一种平衡。”图像不一定要自然,但一定要看起来自然。亨利·卢斯说得更直白,拍照者应该“在忠于真实的前提下进行伪造”。

因此,主流纪实摄影的定义不是无艺术性,而是无艺术性的感觉。写实主义和艺术性在影像制作中还没有像20世纪末态度强硬时那样产生隔阂。最重要的是,图像必须不仅仅是一张照片,不仅仅是一个事件的插图。

法国摄影师亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)称之为“决定性瞬间”(the decisive moment),即形式和心理元素完美结合的瞬间,这是摄影记者的公理。形式和内容必须融为一体,才能表达出重要的信息。威尔逊·希克斯(Wilson Hicks)是40年代《生活》杂志的执行主编,他回忆说,该杂志的摄影师必须掌握“相机的非凡能力,它记录的不仅仅是图像”。优秀的摄影记者用图片来表达“被诠释的本质”(essence interpreted)。

20世纪30年代和40年代的影像也受到法律的影响。1934年,在“天主教道德联盟”(Catholic Legion of Decency)等各种利益团体的长期煽动下,审查员终于牢牢控制了电影业。直到20世纪60年代一直有效的《电影制作守则》(The Production Code)严格限制了银幕上的内容。电影中不能有脱衣镜头,男女之间只能有最贞洁的接触。即使是轻微的亵渎也被严格禁止。观众只能靠想象力来填补空白——当然,导演们也找到了很多办法来挑战守则的底线。

“二战”加剧了审查制度。美国历史上审查最多的战争涉及电影、新闻片和杂志。电影剧本必须获得“战时情报局”(Office of War Information)的批准。电影必须通过军队审查员的审核。1943年9月,政府官员就生动的战争图像对士气的影响进行了长时间的辩论,最终才批准在《生活》杂志上刊登阵亡美军士兵的照片,但不显示脸部,也隐去了身份。

越来越生动是罗斯福政府有意为之的决定。从1942年到1945年,美国一直在监控自己的图像,这在历史上从未有过。一位观察家在1942年写道:“人类从未如此需要可信的图像。”在1945年前后,审查是图像整合国家力量的一个明显要素。

摄影实践的类别

这里引出了一个更关键的问题——这些图像是否准确地捕捉到了更大的真相?它们真的概括了“事实”吗?博物馆有专家管理的隐秘藏品库为后盾,但这些图像的后盾在哪里?一些人认为,新的图像文化过于煽情,消磨精神,或充满“虚幻”的幻想。摄影记者、电影制片人和博物馆馆长都不得不面对这样一个问题——新的图像呈现方式是否过于梦幻?图像与信息之间的差距究竟有多大?

乔治·赫瑞尔(George Hurrell)的名人摄影在20世纪30年代日臻完善,以尖锐的形式提出了这些问题。赫瑞尔是好莱坞影棚肖像摄影大师,或许也是“魅力摄影”的主要发明者。作为一名曾在芝加哥艺术学院短暂学习过的画家,他早期的商业摄影学徒生涯包括手工上色、底片润饰和喷绘。1936年,他与《时尚先生》(Esquire)签约,每月为该杂志拍摄“赫瑞尔女孩”(Hurrell girl,下图),并于1941年担任该杂志西海岸摄影主管。 赫瑞尔是一位极具魅力的肖像摄影大师。一位评论家说,赫瑞尔最喜欢为他的女性拍摄者摆出“准备奸淫”(ready to ravish)的姿势。他曾为米高梅、华纳兄弟和哥伦比亚等制片厂工作,“二战”期间曾在军队短暂服役,在那里,拍摄军队高层的任务无疑与拍摄好莱坞的明星和女明星是不同的挑战。

赫瑞尔是一位极具魅力的肖像摄影大师。一位评论家说,赫瑞尔最喜欢为他的女性拍摄者摆出“准备奸淫”(ready to ravish)的姿势。他曾为米高梅、华纳兄弟和哥伦比亚等制片厂工作,“二战”期间曾在军队短暂服役,在那里,拍摄军队高层的任务无疑与拍摄好莱坞的明星和女明星是不同的挑战。

赫瑞尔的技术秘诀之一是精湛而严谨地使用灯光,包括他发明的吊杆灯,力求与好莱坞经典电影的灯光和外观相媲美。另外两个秘诀是避免当时时兴的浓妆艳抹,并对底片进行严格修饰。所有这些都让有幸出现在他肖像画中的明星偶像们的皮肤焕发出平滑、超凡脱俗的光彩。

赫瑞尔将明星变成了黑白或彩色的完美图案,就像《时尚先生》杂志上刊登的那样。华丽面孔上的光影效果,让观众为之倾倒和垂涎。他以窗帘和其他布料为背景,在远离日常生活的未知室内空间拍摄他的拍摄对象。这里没有任何可以识别时间或地点的人工制品。20世纪30年代,他帮助好莱坞满足了对静态摄影的贪婪欲望。1931年,电影公司向世界各地的杂志和报纸免费提供了近一百万张照片。肖像摄影为电影业的造星机器提供了服务,而静态摄影仍然是电影业的一个重要方面。

赫瑞尔的精美风格是纪实写实主义的另一面。赫瑞尔和他的许多好莱坞同行一样,描绘了一个不属于我们、不真实的世界。相比之下,沃克·埃文斯、多萝西娅·兰格描绘的世界同样充满神话色彩,却比现实更加真实。他们的拍摄对象可能没有完美无瑕的肤色,但他们仍然“不朽”(正如史崔克在谈到《移民母亲》时所言)。赫瑞尔的作品提醒我们,真实与伪造、粗俗与华丽、现实与幻想之间的张力是所有摄影形式固有的东西,而不仅仅属于数码摄影。

詹姆斯·范德兹(James VanDerZee,1886-1983 年)是黑人资产阶级的摄影记录者,他的作品与“农场保障管理局”的纪实写实形成了另一种对比。与赫瑞尔的作品一样,他也通过喷绘和润饰来改善拍摄对象。他们描绘的另一种世界并非魅力四射,而只是周日下午的幸福生活。他拍摄了马库斯·加维(Marcus Garvey)的经典照片(下图)。

在“哈莱姆文艺复兴时期”(Harlem Renaissance,20世纪20年代),非裔美国政治家、运动员、音乐家和牧师都曾找过他。1912年,他在哈莱姆区开了一家摄影店,二十多年来一直受到追捧。第二次世界大战后,由于业余摄影的兴起、维多利亚晚期绘画传统不再流行以及经济和人口的变化,他的作品黯然失色,但1969年在纽约大都会艺术博物馆举办的一次展览将其从默默无闻中拯救出来。

范德兹的图像和拍摄对象总是构图严谨,摆出各种姿势,丝毫不掩饰自己的刻意。他的拍摄对象没有真实感,但总是把自己最好的一面展现出来。他拍摄重要的人生大事,如毕业典礼、婚礼、出生或葬礼。他的非裔美国人被摄对象的形象庄重严肃,有时还带着狡猾的幽默。他们总是衣着高雅,有时甚至穿着他专门放在工作室里的衣服,他们自信地面对镜头,置身于他们的物质环境中。家具、服装、鲜花、室内装饰、装饰品、乐器,无论哪种主题和场景都被精心布置。牙齿不整齐或有瑕疵的人都会被修饰掉。

在《晚礼服》(Evening Attire,下图)这幅摄于1922年的作品中,你可以看到眼睛和嘴唇上有一些修饰,范德兹的竖排签名和日期直白地出现在画面中间,显然是用同一支画笔绘制的。杰奎琳·戈兹比(Jacqueline Goldsby)说,这是“一幅完美的怪画”,这位优雅的年轻女性的裙底有些模糊不清,她的双脚似乎也不太符合常规的解剖结构。她几乎悬浮在空中。

她的帽子有双重曝光的阴影,好像她在拍摄过程中稍微移动了一下。她倚靠的桌子上放着一个奇特的小雕像——瓷器、偶像、小饰品、工作室道具还是艺术品?整个画面构图精巧,窗户、壁挂、桌腿和地毯上都重复出现了双竖线图案,与她的帽子、裙子、手臂和整体造型的圆润轮廓形成鲜明对比。从窗户或花朵的亮光,到帽檐上或靠近她左臀的桌下的暗点,范德兹利用明胶银版画(gelatin silver print)将单色媒介的强度和饱和度表现得丰富多彩。

范德兹很可能使用了偏暖色调的原纸,甚至可能内置了黄红色调。詹妮弗·拉布(Jennifer Raab)说,这幅画充满了装饰性的表面,包括背景、地毯、串珠裙。工作室的背景墙描绘了一扇窗帘和一幅挂毯,在尺寸和构图上完美地相互映衬,光线从窗外倾泻而入,这也不难让人联想到古代艺术大师对室内空间的丰富感知。

范德兹的作品沿袭了19世纪资产阶级肖像摄影的风格,将摄影作为人生转折点的仪式标记,但他否认受到更广泛的影响,也不了解艺术摄影。在晚年的一次采访中,他声称从未听说过爱德华·施泰兴(Edward Steichen)、阿尔弗雷德·斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz)、刘易斯·海因(Lewis Hine)或卡尔·范·韦克腾(Carl van Vechten)等开创性摄影师。他自称是个“稚拙的人”(naïf)。他对葬礼肖像的修饰,有时会显示出逝者在送葬者头顶盘旋的影像,这也让人想起维多利亚时代晚期和爱德华时代的“灵魂摄影”。

一些学者将这种做法与20世纪20年代的前卫摄影蒙太奇艺术家联系起来。也许吧!但他对图像的改动从来都不生硬。与赫菲尔德或罗钦科一样,他指出了另一种社会秩序,但与他们不同的是,他诉诸安抚而非扰乱。

范德兹描绘的“富人尊严”与非裔美国人的另一个主题(“穷人尊严”或悲惨)背道而驰。激进的墨西哥壁画家迭戈·里维拉(Diego Rivera)认为,应该把黑人描绘成受压迫的人,以调动革命的政治情绪。这不是范德兹的观点。他的作品有别于当时其他非裔美国人形象(如私刑明信片,下图)。他的作品试图展现他世界中最美好的一面。

将黑人作为符合资产阶级传统表现手法的主题来对待是一种激进的行为。这位身着晚礼服的年轻女性被双重曝光。但她可能也感受到了,正如杰奎琳·戈兹比所言,“超越杜波依斯式的、双重意识的“双重生活”的启示”,范德兹的黑人坐像无疑在他们的工作室里经历了这些。“这位女性希望被更广阔的世界看到并与之联系的愿望和野心,在桌上雕像的静止中颤抖着。”

将黑人作为符合资产阶级传统表现手法的主题来对待是一种激进的行为。这位身着晚礼服的年轻女性被双重曝光。但她可能也感受到了,正如杰奎琳·戈兹比所言,“超越杜波依斯式的、双重意识的“双重生活”的启示”,范德兹的黑人坐像无疑在他们的工作室里经历了这些。“这位女性希望被更广阔的世界看到并与之联系的愿望和野心,在桌上雕像的静止中颤抖着。”

20世纪中上叶,范德兹表达了一种影像创作的选择,坚实、温暖、沉着、自信地描绘一种完整的生活方式。这不是兰格,她的被摄者心不在焉地眺望远方,仿佛疲惫不堪,根本没注意到镜头;也不是赫瑞尔,他的维纳斯和阿多尼斯高不可攀。

李·米勒(Lee Miller)也是如此,她将一切主题审美化,无论多么伤痛。她与超现实主义者关系密切(她拍摄了他们的许多肖像),她的作品提出了更多关于图像与现实关系的问题。作为公认的欧洲战场纪实战地摄影师,李·米勒跨越了各种界限。她的超现实主义作品通常被认为是脱离日常现实的幻想,而她的战争摄影通常被认为极具严肃性,这使得对美学的任何关注都很多余,却常常被注入一种不可思议的美。

例如,她1944年一幅摄影作品的取景框是一扇窗户,底部是超现实主义的格栅(下图)。中间是一个黑乎乎的形状,就像一个畸形的菜花头。单从画面上看,我们不一定会意识到这是一枚炸弹。1945年,安德烈·巴赞(André Bazin)曾说过,超现实主义的标志是真实与想象之间的区别开始消失。对于米勒来说,很难分清哪个是哪个。也许她自己也不知道。

米勒是其他艺术家和摄影师的“缪斯女神”–毕加索曾为她作画,爱德华·施泰兴曾以她为模特为《Vogue》拍摄照片,《Vogue》刊登了她的许多作品。她的摄影作品既关乎艺术家,也是艺术本身。她声称,大约在1930年,她发现了“日晒”(solarizing,或译作“中途曝光”)技术,这是一种在显影过程中将底片暴露在光线下的效果,可为图像增添光晕。(她的导师兼情人曼·雷也声称自己发现了这一技术。)

日晒等技术改变了照片图像媒介本身的图像,从而失去了任何现实主义的诉求。米勒拍摄了入侵诺曼底的照片,并在解放后不久参观了布痕瓦尔德集中营和达豪集中营。与伯克-怀特拍摄的集中营经典照片相比,她的镜头讲述了一个更加扭曲的故事。伯克-怀特拍摄的是一群茫然的幸存者,他们慢慢地蹒跚着走回日光下。米勒拍摄的则是被殴打和报复性谋杀的看守、在垃圾堆里拾荒的幸存者、焚尸炉里半焦的尸体,以及在恐怖舞蹈中纳粹自杀者的尸体。从某种程度上说,她的作品完全继承了超现实主义摄影的传统,对超现实主义摄影来说,尸体永远是最杰出的艺术对象。

在一张由《生活》杂志摄影师大卫·舍曼(David Scherman)(她当时的同伴)拍摄的著名照片中,她在希特勒的慕尼黑浴缸里摆出了裸体姿势,浴缸位于纳粹宣传的“雅利安”类型的小型古典雕塑和希特勒照片之间(下图)。浴缸前污渍斑斑的浴垫上放着她的军靴,被达豪的灰土弄脏了。这是艺术、纪录片、社会批判,还是超现实主义的愤怒?照片是在用艺术洗刷死亡的灰尘,还是“冷酷小丑”的噱头?图片对苦难的责任是什么?米勒的照片没有给出答案。

炸弹和“炸弹”

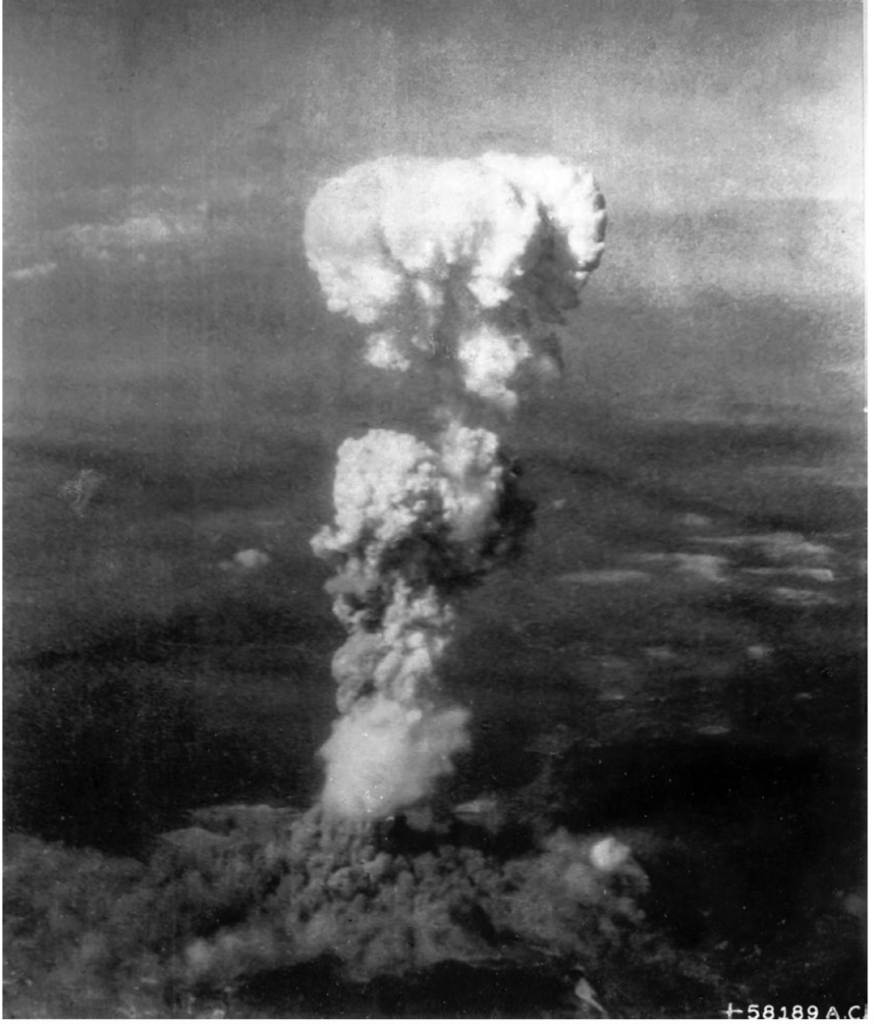

原子弹可能是1945年美国最令人震惊的图像。1945年8月6日清晨,三架飞机飞往广岛。其中一架“艾诺拉·盖”号轰炸机(Enola Gay)携带着原子弹“小男孩”,另一架载有科学家和仪器。第三架飞机装备了静态和动态照相机,但不幸的是,它在与“艾诺拉·盖”号会合时发生了故障,导致任务照片记录不足。

最终公开的照片由“艾诺拉·盖”号尾炮手乔治·卡隆中士(Sgt. George Caron)使用一台K-20相机拍摄(下图)。这张照片是一幅颗粒状的黑白图像,云柱略微偏离垂直方向,顶部呈现一个孤立的冠状云形。在这张使用极长焦镜头拍摄的抽象画面中,几乎看不到八万人瞬间消失的迹象。

这张照片于1945年8月20日发表在《生活》杂志上,该杂志详细报道了爆炸的航拍情况。然而,美国占领当局严格限制了核爆照片的流传。当《生活》杂志于1952年首次刊登地面照片时,似乎更注重成为首家刊登地面照片的杂志的名气,而不是强调核战争对人类造成的后果。

威廉·布莱克(William Blake)曾说:“过度的欢乐会哭泣,过度的悲伤会发笑。”悲喜剧是一种抑制原子弹可怕崇高性的方式。蘑菇云在战后的图形设计中大放异彩,成为20世纪40年代末和50年代初流行文化和广告的重要意象。这个视觉符号出现在漫画和霓虹灯上,出现在糖果盒和爵士乐专辑封面上,出现在发型和蛋糕的形状上,甚至出现在选美皇后的装饰上。

1950年,洛厄尔·布兰查德(Lowell Blanchard)和山谷三重奏(Valley Trio)演唱了一首名为《耶稣像原子弹一样爆炸》(Jesus Hits Like an Atom Bomb)的乡村福音歌曲,该歌曲也受到了蘑菇云的启发。蘑菇云曾让“曼哈顿计划”的负责人罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)想起《薄伽梵歌》中的一段话,但对大多数美国人来说,它的文化共鸣并不那么高雅。

在战后的流行文化中,人们对原子弹的态度呈现一种奇异的轻松,甚至是平庸。早在1946年,卢斯杂志帝国的《财富》杂志就试图抵制人们对原子弹的“轻率”态度,因为蘑菇云已经变成了“如此熟悉的符号”。似乎原子弹不仅蒸发了两座日本城市,还蒸发了公众对即将来临的天启伦理恐怖的记忆。

在“胖子”原子弹在长崎爆炸的当天,好莱坞的所有主要电影制片厂都开始致电五角大楼的公共关系部门,争取成为第一家将这一轰炸事件拍成电影的制片厂。杜鲁门总统亲自选定了米高梅(MGM),他的内阁自始至终监督了影片的制作。最终的纪录剧情片《原子弹秘密》(The Beginning or the End,1947)票房不佳,但因为这部影片滑稽地试图诠释当时好莱坞无法处理的庞大主题,因此成为了一部文化经典(这里可以使用一个巧妙的词“stuplimity”)。

然而,军方投资于图像制作技术也并不令人意外。战争主题的电影众所周知。1947年,美国空军甚至在好莱坞上方的山上建立了一个名为“瞭望山实验室”(Lookout Mountain Laboratories)的秘密电影制片厂。3D技术和宽银幕电影镜头(Cinemascope)等创新都在那里进行测试,然后才被用于大众电影。将不可思议的事情尽量变得平凡的策略启发了一系列民防电影,邀请学童“躲藏和掩护”。在原子弹爆炸中幸存可以被宣传为课堂规矩的教训。即使是原子弹也可以被规范化。

40年代,关于核裂变的明确信息在美国公众中流传甚少。政府担心安全漏洞,并认为公众无法理解与原子弹有关的复杂科学,这与后来的都市传说形成鲜明对比,即任何人都可以在互联网上找到制造原子弹的指南。相反,原子能委员会和“曼哈顿计划”选择性地向《生活》等出版物发布核爆炸和原子弹的照片,这些是公众容易理解的熟悉图像,旨在提高对新核科学的公众意识。

这些“新闻包”(press kits)类似于好莱坞电影公司在电影上映前发布的公关新闻包。这些图像经过精心构图和框架,就像在一个舞台上展开的动作一样。斯科特·基尔希(Scott Kirsch)在他对原子弹照片的研究中指出,新闻没有附加的信息,但这些照片本身就足以说明问题。

值得注意的是,《生活》杂志刊登的原子弹照片几乎是该杂志使用的为数不多的不是由自己摄影师拍摄的照片。军方给《生活》杂志和其他媒体提供审美化的图片,有效地将技术与死亡和苦难割离开来,并有助于产生将原子弹与创造性毁灭力量联系在一起的神话。无论原子弹创造了什么——焦虑、冷战、破坏与死亡、军事与学术复合体、互联网和全新世界标志——它无疑创造了一种奇观,一种有时被称为“原子崇高”的图像。

对于核试验而言,照相机是机制的重要组成部分。核弹的摄影图像既提供了大众观赏性,又提供了科学数据。静态和动态摄像机是确保爆炸的直接特性、效果和影响的最佳方式。(电脑部分是为了模拟核爆炸,数据和可视化技术通常是相辅相成的)。

在早期的核爆炸中,人们都是穿着短裤和夏装,戴着墨镜和棒球帽的轻率观察者。我们看待他们的方式,就像我们看待同时期电影中挥舞着雪茄的演员一样,就像我们对致命危险表现出的天真一样,而我们早已失去了这种天真。

洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)有一个专门的照相和光学部门,负责设计照相机来记录1945年7月16日的第一次核爆炸。当天,现场有五十多台静态和动态摄像机。1946年,在马绍尔群岛的比基尼环礁进行第一颗氢弹试验时,地面上有各种类型的照相机围绕着现场,36架飞机提供了由250多台空中电影摄影机组成的摄影“伞”。那个环礁是一个室外的电影场景。布鲁斯·康纳(Bruce Connor)的崇高影片《十字路口》(Crossroads,1976)利用了爆炸的档案素材,对创造和毁灭诉诸黑色的、缓慢的沉思。在观看这部影片时,你会感觉到核弹就是为了拍摄而制造。

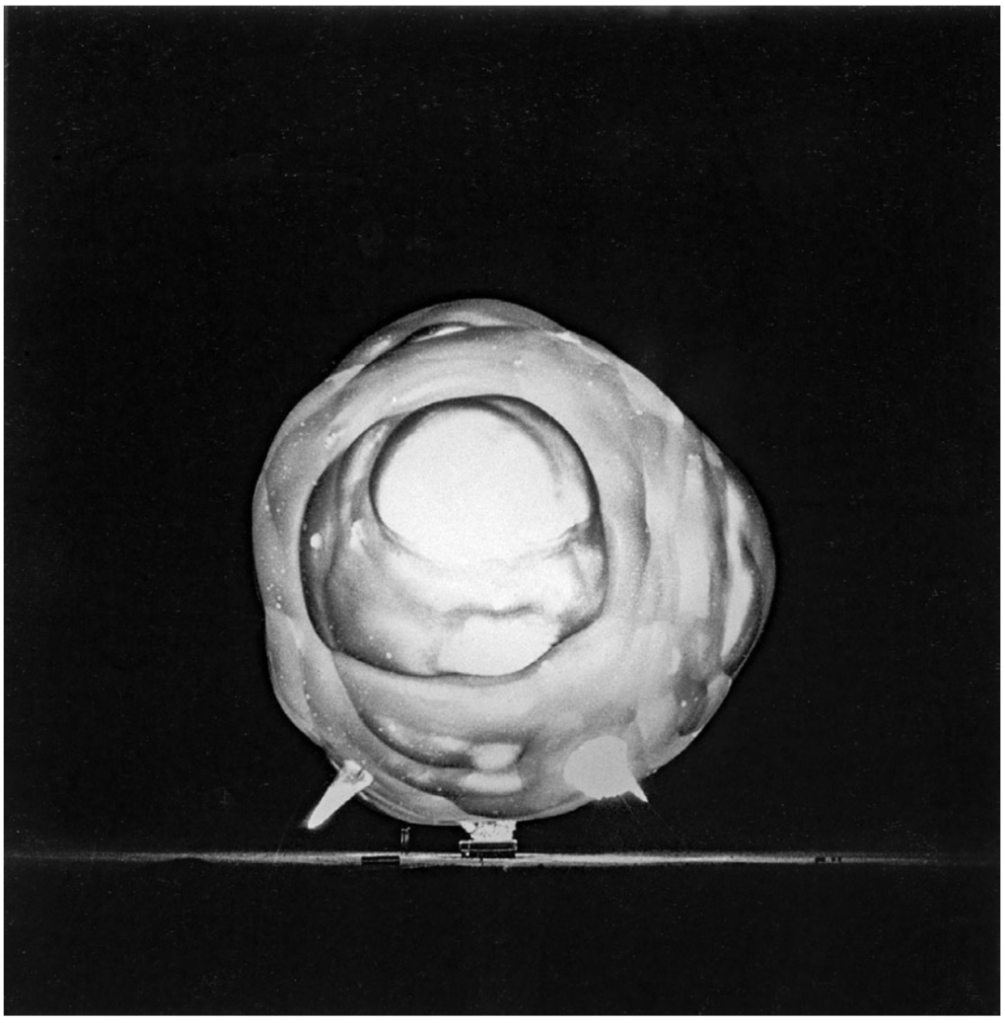

摄影是核爆炸科学后续工作的重要组成部分。但原子弹和氢弹对摄影有不同的要求。蘑菇云人眼可见,可以用传统相机拍摄。然而,氢弹的光强度会使人的眼睛和传统相机瘫痪,人类也无法完全感知它的速度。超高速摄影是氢弹的伙伴。在氢弹那里,点火和定时不可分割。为了拍摄爆炸图像,照相机需要与引爆装置共享相同的定时装置。

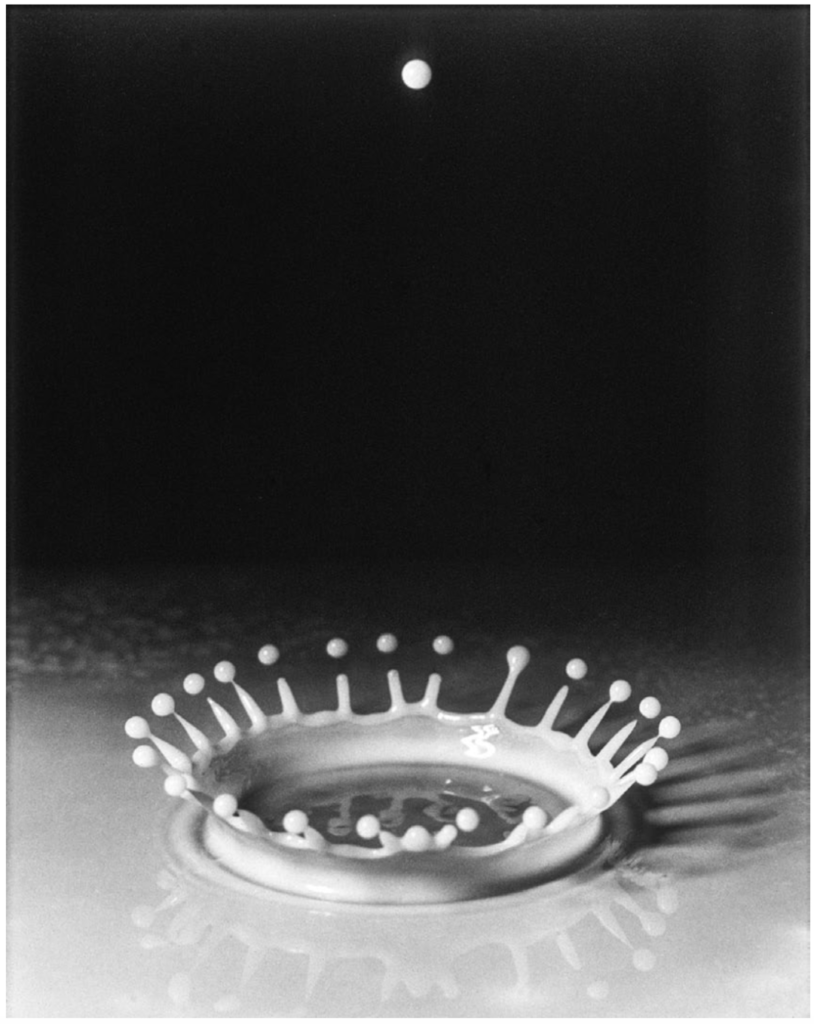

原子能委员会将这一光学与弹道学的结合外包给了EG&G公司,该公司成立于1947年。哈罗德·埃杰顿(Harold Edgerton)是麻省理工学院的电气工程教授,也是高速摄影的创新者。20世纪30年代,他拍摄了一滴牛奶在撞击后弹跳形成对称小皇冠的照片。这张照片展示了前人从未见过的东西(下图)。

问题在于,如何让相机在记录爆炸的过程中幸存下来。冲击波、高温、灰尘以及最隐蔽的辐射都对摄影过程构成威胁。辐射会使胶片曝光,彩色胶片尤其容易受到伽马辐射的“雾化”,因此在距离地面零点超过4000英尺的地方不能使用彩色胶片。

问题在于,如何让相机在记录爆炸的过程中幸存下来。冲击波、高温、灰尘以及最隐蔽的辐射都对摄影过程构成威胁。辐射会使胶片曝光,彩色胶片尤其容易受到伽马辐射的“雾化”,因此在距离地面零点超过4000英尺的地方不能使用彩色胶片。

埃杰顿使用“雷帕电子(Rapatronic)相机”拍摄热核爆炸的最初阶段图像。这些热核爆炸在直径不到20米、时间只有几微秒时被拍摄下来,产生了令人难以置信的图像,它们看起来像球状的太阳、臃肿的橙色脐橙、头骨、大眼球昆虫或外星人、海洋生物、昆虫幼虫、航天器、孢子,甚至是苤蓝(下图)。它们是圆形的奇异物体,有时,爆炸图像会长出像钟乳石一样的“腿”。詹妮弗·拉布(Jennifer Raab)说:“这些图像既巨大又微小,就像变异的尘螨一样……”

1945年,还有其他类型的炸弹和重磅炸弹。闪电战期间住在伦敦的格雷厄姆·格林(Graham Greene)发现了空袭的浪漫之处:“每晚例行的警报声、炮击声、探头探脑的空袭者、清晰可辨的引擎声——你在哪里?你在哪里?你在哪里?”乌娜·梅·卡莱尔(Una Mae Carlisle)在1940年演唱的一首流行歌曲将性暗示与武器装备融为一体,其中包括“我不想要步兵/闪电战,宝贝,你不能轰炸我”的歌词。情欲和性爱相辅相成,而炸弹从来都不缺乏浪漫或情欲的意义。

1945年,还有其他类型的炸弹和重磅炸弹。闪电战期间住在伦敦的格雷厄姆·格林(Graham Greene)发现了空袭的浪漫之处:“每晚例行的警报声、炮击声、探头探脑的空袭者、清晰可辨的引擎声——你在哪里?你在哪里?你在哪里?”乌娜·梅·卡莱尔(Una Mae Carlisle)在1940年演唱的一首流行歌曲将性暗示与武器装备融为一体,其中包括“我不想要步兵/闪电战,宝贝,你不能轰炸我”的歌词。情欲和性爱相辅相成,而炸弹从来都不缺乏浪漫或情欲的意义。

1946年7月,比基尼环礁的核爆炸三天后,一种新的泳衣被命名为“比基尼”,永远地将“原子裂变和性高潮快感”联系在了一起。这个名字来自法国设计师路易·雷阿尔(Louis Réard),显然是为了超越一个更知名的竞争对手。比基尼和核爆炸是不可抗拒的隐喻,是毁灭性能量的伙伴。

20世纪30年代,“炸弹”(bombshell)一词已经有了性的含义,也许来自珍·哈露(Jean Harlow)的喜剧《金发炸弹》(Bombshell,1933),但当“二战”飞行员开始在他们的飞机和炸弹上装饰撩人的照片时,“炸弹”又有了新的含义,比如丽塔·海华斯(Rita Hayworth)的照片,据说她的照片被贴在“小男孩”上(这让她很苦恼)。其他女演员也被当作金发碧眼的炸弹推销。例如,1945年9月,《生活》杂志将身着泳衣的女演员琳达·克里斯蒂安(Linda Christians)称为“原子弹”。以女权主义者的眼光回望过去,我们不禁会在这对性与暴力的组合中看到一些东西,但这并不是当时人们的看法。

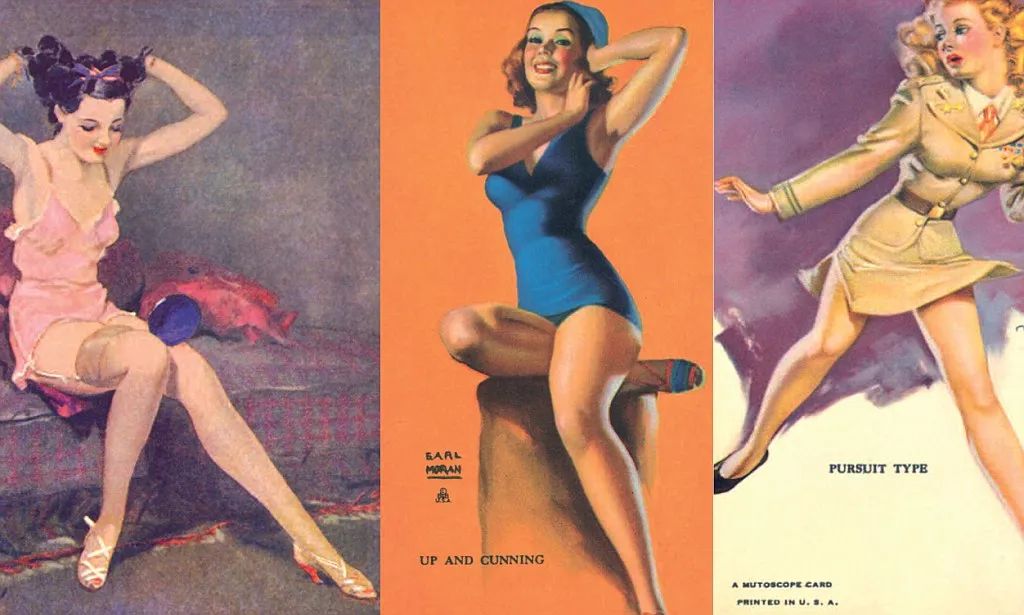

“爱神”和“战神”的另一种组合是战时的美女海报(pinup,下图)。虽然现在的人们可能认为,美女海报有淫秽的暗示,但在当时,美女海报是身穿军装的男孩们的一种健康消遣方式,是一种引导(或鼓励)异性欲望的方式,具有爱国主义情怀。

虽然美女海报起源较早,但它直到20世纪30年代才繁荣起来,这归功于喷绘艺术家乔治·佩蒂(George Petty)和阿尔贝托·巴尔加斯(Alberto Vargas)。在30年代这十年间,《时尚先生》这本男性杂志的年发行量超过五十万册,赫瑞尔也受雇于该杂志。该杂志是这些美女海报的主要发布渠道。一旦编辑们意识到它们的受欢迎程度,到了20世纪40年代,美女海报就从香烟和汽水广告变成了自己的整版和双页广告。

据说,著名的贝蒂·格拉布尔(Betty Grable)的海报在整个战争期间每周发行约两万份,帮助鼓舞了部队士气。美女海报是“战争宣传的主要工具”。尽管后来的评论家们认为,这种画报因色情受到压抑,但在当时,它被广泛认为是健康、爱国和纯洁的。

淫秽的微妙之处在于,说某种东西猥亵,那么那个东西就会变得猥亵。当时当然有一些不同意见,并未将美女海报视为健康图像。邮政总局局长秉承“康斯托克”(Comstock)精神,在战争期间曾一度试图取消《时尚先生》的二等邮寄特权,指责该杂志“淫秽、下流、荒淫”。(译注:1873年3月3日通过“康斯托克法案”,即《禁止淫秽文学和不道德物品交易和流通法》。)

邮政总局把矛头对准了阿尔贝托·巴尔加斯的“巴尔加斯女郎”(下图)——身材丰满、长腿、腰身纤细的女性,穿着一件连体泳衣,摆姿势如同飞翔。(正如飞行员将飞机塑造成象征性女性一样,把尔加斯的形象使女性具有某种“空气动力学”特性。)

为自卫起见,该杂志声称这些图片提高了部队的士气,而且一直以来都对性感图片有着持续需求。在邮政总局主持的两个月听证会上召唤了各种证人,《时尚先生》成功地辩称性感图像没有造成任何伤害。一位哈佛大学的精神病学家补充说,他发现“巴尔加斯女郎”能够“鼓舞人心”。《纽约时报》报道了一项公共舆论调查,称大多数美国人认为这些性感写真是“干净的画面,颂扬着好身材,是对美国女性的致敬”。

1943年,贝蒂·格拉布尔结婚后,她的美女海报依然流行。性感写真通过展示军队为何而战来填补了自由政治理论的漏洞。性感写真是安全的,她的性感包含了战争的紧迫性和母性(motherhood)的呼唤。

法国电影理论家和评论家安德烈·巴赞(André Bazin)认为,美女海报的成功之处在于她能够唤起人们的情欲,同时又不直接涉及淫秽或色情内容。巴赞是欧洲人,他以一种困惑和居高临下的眼光看待大西洋彼岸的美国“性风尚”。他认为,美女海报是新教教义的一种表达,是将性欲提炼为一种生命能量,剔除了所有真正的色情危险。他抱怨说,美女海报“只不过是想象的口香糖”。她们让士兵们兴奋不已,却没有提供任何情色的真实性。巴赞预料到,在后来的几十年里,美女海报将被道德模糊笼罩。

绘画的两极

照片并不是20世纪中期神话般的图像文化的唯一组成部分。克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)的开创性文章《前卫与媚俗》(Avant-Garde and Kitsch,1939)揭示了绘画的两极,这是20世纪中期关于文化质量水平差距的最高声明:“同一种文明同时产生两种不同的东西,如艾略特的诗和锡盘巷的歌,布拉克的画和《星期六晚邮报》的封面。”

20世纪40年代,前卫艺术的高峰是抽象表现主义绘画,格林伯格是拥护者之一。抽象表现主义源于20世纪30年代绘画和摄影中的社会现实主义,这股潮流将格兰特·伍德(Grant Wood)和多萝西娅-兰格、托马斯·哈特·本顿(Thomas Hart Benton)和沃克·埃文斯、迭戈·里维拉和《美国指南》(American Guides)结合在一起。波洛克是本顿的弟子,后者的作品以区域主义为主题。

20世纪40年代初,波洛克打破了本顿的风格,开始对行动绘画进行大规模的形式实验。但现在回过头来看,波洛克显然在很多方面激进化并扩展了区域主义美学。即使有断裂,那也是政治方面的断裂。本顿相信艺术能够打动人心,具有“新政”风格。波洛克则放弃了艺术作为民主的约定,生活在一个充满炸弹、“冷战”和孤独艺术家的世界里。

抽象表现主义的重点不是与土地的集体联系,而是个人主义的创造力。绘画和绘画行为(和绘画媒介)才是重点,而不是某种外部现实。波洛克的油画没有刻意去描绘社会世界或物体。抽象表现主义借鉴了超现实主义的自动书写和心理分析思想,即真理体现在无意识的自由联想中。

有些作品隐约带有人物形象,如威廉·德库宁(Willem de Kooning)的《女人》(Woman)系列(下图,向作为原始能量之源的弗洛伊德“本我”致敬),但大多数作品都放弃了对“对象”的任何责任。1943 年,也就是波洛克绘制著名壁画的那一年,画家斯图尔特·戴维斯(Stuart Davis)宣布:“从现在起,绘画必须纯粹地独立存在(色彩-位置、实体、符号和纹理)。”同样,格林伯格也赞扬了对绘画“媒介”本身的“纯粹”兴趣。

区域主义与“新政”有关,而抽象表现主义通常与“冷战”有关。抽象表现主义通常被称为苏联社会主义现实主义的政治对立面,是一种与生俱来的反极权主义艺术形式。因此,抽象表现主义在形式上摆脱政治是直接的政治诉求。

美国中央情报局(CIA)间接资助支持这一运动,并将爵士乐作为宣传美国生活创造力的国际出口产品。像卢斯这样虔诚反对共产主义的人将抽象表现主义画家飞溅和狂野笔触视为对自由的赞美。《生活》则将这种新风格视为西方生机与活力的证明,这与该杂志的现实主义美学风格不同。对卢斯来说,抽象表现主义的自由不代表自由的表现。

毫无疑问,格林伯格将诺曼·洛克威尔(Norman Rockwell)提名为“媚俗”类别的主要候选人。诺曼·洛克威尔在1916年至1963年期间为《星期六晚邮报》创作了三百多个封面。他为美国童子军年历绘制插图长达五十多年,充分显示了他在文化领域的地位。洛克威尔的家庭题材可能显得老套、多愁善感,甚至令人感到厌倦,让人梦想着一个似乎从未存在过的美国。(尽管他在呈现日常细节方面很有天赋,而且他的艺术成就最近得到了重新评价。)

《纽约客》的艺术评论家彼得·施杰尔达尔(Peter Schjeldahl)认为:“诺曼·洛克威尔的艺术逐渐变得更加出色。”德库宁是洛克威尔的崇拜者之一,他甚至在洛克威尔的绘画中发现了抽象表现主义的技巧。岁月的流逝表明,曾经对立的两者之间存在着多少共通之处。

洛克威尔称自己为插画家,而不是艺术家。有一次,他被问及是否还有什么心愿,他回答说:“有,就是画一幅好画!”洛克威尔并非自命不凡,这使他与那些自视甚高的同行不同。他是一位商业艺术家,并不声称自己受到本我或狂躁灵感的驱使。

20世纪30年代,他曾在巴黎学习,紧跟立体主义和超现实主义的创新步伐,但他的两幅抽象画《星期六晚邮报》封面却惨遭失败。虽然他出生并成长于纽约,但他的主题却是童年、亲情、民族和小镇生活的宁静日常。他的风俗画描绘了民主文化的平静纠葛,或滑稽,或感人,充满了奇思妙想、田园风光和振奋人心的气息。如果有悲伤,那也是令人愉快的悲伤;如果有问题,那也是幽默小题。他对风景不感兴趣,人永远是他的主题。

洛克威尔是国家团结的插画家,他描绘了“新政”,并向美国人介绍自己的文化。他说:“我展示了我所知道和观察到的美国,让那些可能没有注意到的人看到。” 他的创作风格是概括性的,小幅画作代表着宏伟的事物。洛克威尔最著名的作品可能是他根据罗斯福总统表达的“四项自由”而创作的画作(下图)。在互联网和电视出现前,他的画作享有广泛的传播力。

1943年,洛克威尔创作了“雌雄同体”的“铆工罗希”(Rosie the Riveter,下图右边)的标志性形象,尽管这张作品不如J·霍华德·米勒(Howard Miller)的《我们能做到》(We Can Do It,下图左边)那样著名——后者是一张1942年的照片,展示了一位女性炫耀她的二头肌。观众在洛克威尔笔下的普通民众中找到了某种国家团结的精神。

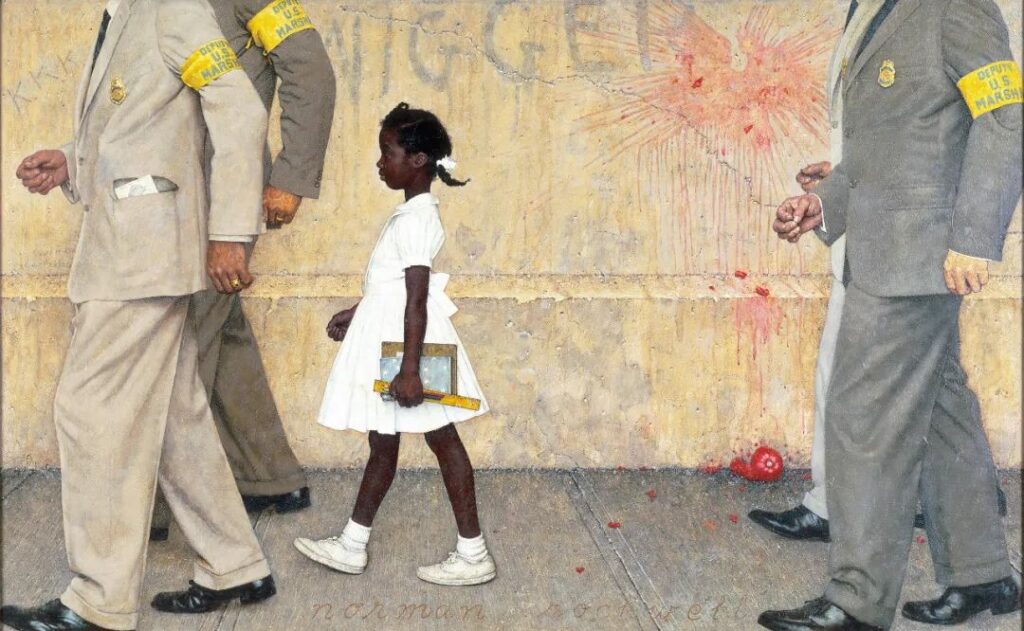

像格林伯格这样的批评家认为,洛克威尔的作品无可救药地中庸,但当时没有人抱怨他利用少数白人代表整个国家。批评的主要焦点是他的艺术风格。有一些非裔美国领导人和艺术家,比如罗马尔·比尔登(Romare Bearden)也对他的作品表示欣赏。在20世纪60年代,“全国有色人种协进会”(NAACP)委托他创作了一幅非常受欢迎的插画(下图),描绘了被杀的民权工人。作为一名自由主义者,他很高兴支持这一运动。

20世纪中叶,没有人认为洛克威尔的画是对白人文化的歌颂,或者是对民族差异的抹杀。他的作品被视为对民族差异的一种压抑,但这种敏感性是后来才出现的。当时也没有人认为他的作品中包含精心设计的、隐藏的性知识。对洛克威尔的接受程度反映出,从20世纪中叶到世纪末,美国人看待和思考图像的方式发生了变化。

图像的哲学

20世纪中期的主要思想家强调,图像是现实的定义,这是图像的新地位。马丁·海德格尔在1938年的一次演讲中指出,现代世界的独特之处在于“作为图像的世界”。海德格尔将这个时代称为“世界图像时代”——并不是说现代人发明了对作为整体的“世界”的形而上学理解,因为每个时代都有这种理解;相反,他指出我们将世界视为一幅图像。从根本上理解,“世界图像”并不是指世界的图像,而是指作为图像来构想和把握的世界。

虽然他没有明确说明他心目中的具体图像是什么,也没有涉及一般意义上的图画,但他的观点是,当我们将世界视为一种为人类所表现的东西时,它就失去了某种现实性。他将这一重大转变追溯到笛卡尔哲学。飞机和收音机发挥了作用,它们消除了距离感,将异域世界带入我们的日常生活。毫无疑问,他对《生活》和《展望》这类杂志也会有类似的看法。

维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)也对图像着迷,但方式截然不同。20世纪30年代至40年代间,他艰苦而断断续续地完成了《哲学研究》(Philosophical Investigations,1951),这也是20世纪最有影响力的两、三部哲学著作之一,它将图画与逻辑、语言和行动一起视为我们认识世界和与世界打交道的主要方式。

海德格尔认为世界变成了一种表象,维特根斯坦更感兴趣的是图示和图画带来的认知困惑,以及这些小装置为观察事物状态提供的有趣方式。书中最有名的一段话是自我批评。维特根斯坦解释说,在他早期的哲学中,他曾被一幅图画所吸引:“一幅图像俘虏了我们。”他当然不是那个时代唯一被这种方式吸引的人。

美国哲学家苏珊·朗格(Susanne Langer)的《哲学新解》(Philosophy in a New Key,1942)借鉴了新康德主义者恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)的符号形式哲学。朗格注意到,与口头描述相比,照片“细节和信息丰富得令人难以置信”。

但这些细节是偶然的、独特的,图像缺乏语法或文法,缺乏一套将一片光线与另一片光线联系起来的一般规则。图像包含的意义完全与语境文相关且自成一体。它们不容易被翻译成其他语言。一幅照片可能胜过千言万语,但这些语言永远无法穷尽照片的含义。照片无法还原为一般的意义规则,这赋予了它们独特的指代意义。虽然她认为照片的意义过剩,与话语的句法结构相比缺乏条理,但照片与现实世界有着特殊的联系。照片能以其他媒介无法企及的方式将对象具体化。

20世纪中期声称影像具有现实约束力的最伟大思想家或许是法国电影理论家安德烈·巴赞。他是极具影响力的《电影手册》(Cahiers du cinéma)的创始人之一,在1945年发表的一篇经典文章《摄影图像的本体论》(Ontology of the Photographic Image)中,他认为摄影机本身就是现实的一部分。巴赞为20世纪中期占主导地位的大众美学(纪实摄影、连续剪辑和零度风格)提供了深刻的哲学背景。

巴赞自称为现实主义者。在这一点上,他与第一代电影理论家形成了鲜明对比,后者更关注电影制造新形式幻觉的能力,而非模仿自然的能力。然而,他所说的现实主义是很微妙的。首先,电影并不仅仅是制造事物视觉复制品的机器。它的复制机制不仅仅是绘制相似物,还像“铸模”和“取脚印”。他将摄影理解为与世界的物理联系,而不仅仅是为世界拍照。

用后来电影理论中常用的术语来说,照片与存在的事物之间是一种索引关系。另外,他从天主教思想中汲取了现实具有符号特征的概念。现实主义不一定是对事物表象的粗暴模仿,也可以是对精神真理的调适。真正的现实主义包括那些最初或根本不显现的东西,因为并非所有的现实都是可见的。最后,摹仿的艺术冲动在人类历史(他著名的“木乃伊情结”概念可追溯到古埃及)和人类心理(生命需要从死亡和时间中攫取一切)中都是最原始的东西。人类有一种“幻觉欲望”,而电影以历史上前所未有的方式满足了这种欲望。

巴赞将现实主义和“矫作”视为合作伙伴而非对手。它们一直是视觉艺术的关键维度。但摄影改变了一切。它是造型艺术史上最具决定性的突破。“第一次,在原物和复制品之间只介入了非生物的工具。世界的图像第一次在没有人类创造性干预的情况下自动形成。”照相机是一种记录设备,其非人的特质使其更接近自然而非人工。

巴赞对地质学、植物学和生物进化论有着浓厚的兴趣,他认为电影是大自然自我表达的载体。爱默生也曾有过类似的想法/摄影是唯一一种因人类的缺席而获益的艺术。它的机械性或“客观性”使其具有艺术中独一无二的“可信性”。巴赞认为,在图像的另一面,确有“真实”存在。

面对摄影艺术和技术中蕴含的人类选择,巴赞一点也不稚拙。他不相信照片是某种即时的事物记录。他最喜欢的一个例子是都灵裹尸布(下图),这张照片比最美的耶稣画像更有力量。照片既是宇宙的图像,也是与宇宙的接触点。“摄影不像艺术那样创造永恒,它是时间的象征。”

与绘画相比,照片蕴含着一种“非理性的力量”,一种“带走我们信仰”的力量。在某种深层次上,摄影图像与拍摄对象共存。“摄影图像就是对象本身,对象摆脱了支配它的时间和空间条件。”因此,巴赞认为摄影值得使用“本体论”(ontology)这一最重要的哲学术语。

巴赞认为图像与物质和非物质的事物秩序密切相关,这种观点在 1945 年前后得到了很好的传播。这并不意味着他完全赞同好莱坞、新闻摄影或他所处时代的图像文化的一切。好莱坞对强制性形式的标准化往往浪费了电影教我们“如何观看”的神奇潜力。

但在一个非常复杂的层面上,他阐明了20世纪中期对电影的一种主导态度。影像结合了虚构和现实。它有能力让我们相信,也有能力让我们怀疑。它可以像琥珀中的小虫子一样捕捉时间的小瞬间,也可以通过艺术手法加以塑造。图像不是一种病态或压迫,它是通向存在的大门。巴赞的才华让他的观点得以延续,但在广泛的文化层面上,他的观点将失去力量。

用欧洲哲学家来结束关于1945年前后美国图像的讨论似乎有些奇怪,但他们都回应了与美国图像文化相关的经验,而且他们都认为图像不仅仅是“镜子”或“复制品”——它们是症状、诱惑或物质碎片。

1945年,图像在各方面都是很浩渺,它充斥着爆炸性的东西——炸弹、死亡集中营、黑色电影、诱惑或温馨。暴力、性和死亡,幻想的光辉和现实的痛苦,一切在未来几十年中会爆发的东西都在这里出现。

20世纪中期,有很多令人不安的东西。回首往事,我们很难忽略那些日后成为图像知识争论焦点的阴影和邪恶。但是,法律、国家、电影业、卢斯的民族主义,以及将影像理解为通往现实之门的思想家们,都对影像进行了控制,使其相对安全,甚至是完整。图像中酝酿的力量仍处于相对休眠状态。这个时代的图像还没有野性或险恶。图像可能蕴藏着奇异的力量,但人们并不这样谈论图像。

短短几十年间,图像作为一种主流文化的稳定性和安全性便荡然无存。在本章的结尾,在图像失去其作为社会团结的象征之前,文化正处于大幻灭的边缘。我们可能会问,1945年的人们真的稚拙吗?也许他们还处于震惊、麻木或眼花缭乱的状态,几乎不知道自己遭受了什么打击。但或许,他们知道一些我们已经遗忘的事情。