「曾经,渴望挤身公务员“神的职场”的人聚集在鹭梁津的考试村,但“铁饭碗”原来只是一场梦。」

特约撰稿人吴珮如、端传媒记者 余美霞 发自首尔

编者按:韩国是个充满矛盾的地方:有人说它保守﹑封建,但它有几乎可以说是文化奇迹的,外销全世界的K-pop流行文化;有人说它现代化﹑进步,三星﹑LG等公司的科技产品领先全球,但这些财阀集团同时是韩国政商勾结问题的病根。韩国知识分子金振京说过,日本自明治维新后,将西欧现代化的三百年压缩成一百年;而韩国更在六十年代后,把西欧现代化的三百年压缩成三十年。我们看到的,关于韩国的矛盾,根源可能正在于此:一个本质仍然保守﹑传统的社会,在极短时间内被资本的流动带到了国际舞台,于是各种冲撞带来许多社会问题,但很少人有空停下来反思,也好像没有必要去反思。

随著K-pop在国际上受到的关注度愈来愈高,人们对韩国兴趣愈来愈大,想问的问题也愈来愈多:在一个强调儒家价值的社会,生育率为何全球最低?在韩剧外销浪漫爱情时,韩国为何出现被外媒称为“性别战争”(gender war)的社会争议?韩国是“跨国收养输出大国”,但许多被送养的儿童到底去了哪里?为甚么到了韩国经济如此发达的今天,还是有那么多被送养的孩子?在社会仍记得世越号惨剧的今天,为何2022年梨泰院事件的受害者家属维权会那么困难?

在未来两个月,端传媒将刊出“K-pop背后的韩国”的一系列在地报道,尝试摸索这个跟华文社群有深厚文化渊源的社会的形状。这是系列的第一篇,关注的是韩国曾经的“考公潮”:在金融风暴后的韩国,公务员曾经是“神的职业”,考公热甚至养活了一整个产业链。但到了今天,韩国人好像开始怀疑铁饭碗到底有没有那么好捧,捧起铁饭碗的代价,会不会是自己被压得面目模糊?

鹭梁津:“汉江奇迹”的注脚在首尔汉江以南,鹭梁津是两线地铁线的交汇点,分布在大马路两旁的十个出口,把这个地方割成两半——“津”是渡口的意思,所以近江的那边,渔获特别丰盛,有全首尔最大的海鲜批发市场。白色外墙、像运动场般大的建筑物里,聚满会讲国语的朝鲜族移工,见游客来了,使劲地推销帝王蟹和鱼生。

至于马路对岸,是首尔著名的公务员考试村,你一出地铁站就会知道——整个月台每个转角,都布满公务员补习天王的广告看板。橙色、蓝色夺目的底色,上面一个个穿西装、手臂交叉抱胸的人,摆出一副胸有成竹的样子,下面是大字标题:“35天内,英文提高35分”、“35天内,韩国历史提高55分”。“导师会让你通过的!”一块看板上这样写着。

这片紧邻政治和商业枢纽汝矣岛的繁华地带,崛起于韩国近代经济史的深渊:1997年亚洲金融风暴,韩国经济紧急衰退,股市崩盘,韩圜大幅贬值,及后宣布破产。解严初期的九十年代韩国本处于“汉江奇迹”当中,在前一年还刚刚加入经济合作暨发展组织(OECD);韩国流行文化也开始有外销势头。但金融风暴后的韩国,却不得不向国际货币基金会申请紧急借贷,直接失去经济主导权。韩国人把“IMF”(国际货币基金会的英文缩写)戏称为“I’m fired”:那一年,130万国民失业,贫困率从不足5%急升至近15%。

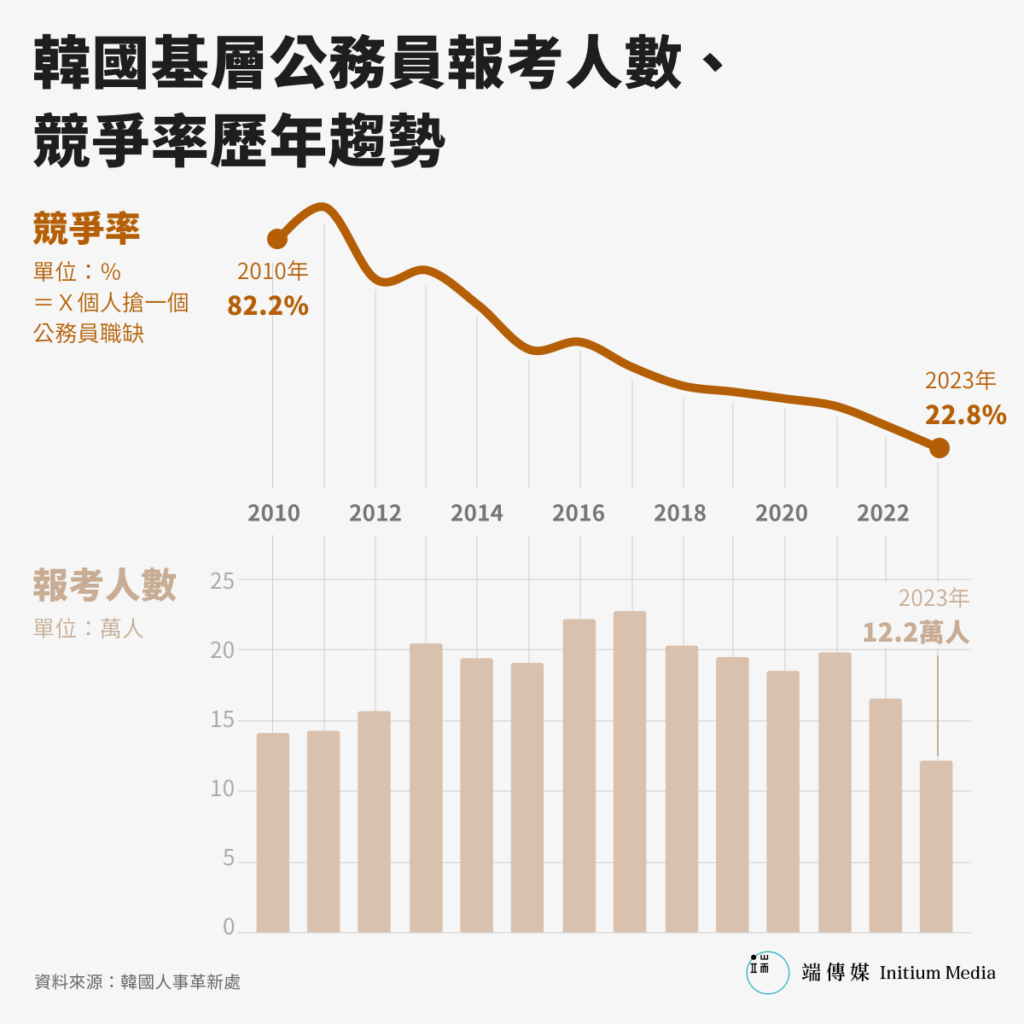

80年代韩国经济起飞,全斗焕的独裁政府大力扶植三星、现代、SK、LG等财阀发展,让公务员和企业职员薪水差几乎接近5倍——大财团公司,才是人们趋之若䳱的地方。但在97后经济一片萧条,失业率高企的韩国,“考公”却倏然成为国民的“정답”(正确答案):拿铁饭碗的公务员成为了“神的职业”。自“考公”热潮崛起,每一年十多二十万考生竞争各级公务员职位,而根据韩国人事革新部公布的资料显示,国家9级公务员竞争率在2011年一度达到93.3比1的最高点,之后韩国政府开放更多职缺,在2017有22.8万人报考,创下报考人数最高峰,当年竞争率达46.5:1。

韩国一直是个考试社会:要挤进韩国被称为“天空”(SKY)的三大学府(首尔大学、高丽大学和延世大学),上补习班刷题必然少不了。升大学的补习班原本集中在市中心的钟路区,70年代政府为改变市中心结构,要求补习班迁走。当中的一部份就迁到了鹭梁津。在这里,超过250家专攻公务员的补习班藏在大厦里,只容得下一张床和小书桌的考试院满街都是。而考生专用套房、食堂、廉价文具摊、24小时咖啡厅自修室也如春荀冒生,聚成人们口中的“考试村”。

过去二﹑三十年,这里反映了韩国的一种时代精神。不过,根据韩国人事革新部公布的资料显示,2023年最基层的国家九级公务员报考人数仅有12万多,竞争率为22.8:1,创下31年来最低纪录;另据一份针对六千名现职公务员的调查显示,有46.2%的人表示想离职和非常想离职。

历经三年充满不确定性的疫情,人们理应深感稳定的重要性,但在当下,年轻人们越来越不想进入体制,甚至想离开。考公热潮的消退,一方面体现生活现实考量——公务员薪资调整追不上通胀,时薪还比最低工资都要低,年轻人不想当吃不上饭的“神”。

正在改变的还有韩国的从众文化。在一则关于鹭梁津不复热闹的新闻下,一名网友留言:“之前很多人是没时间和机会思考真正想做什么,现在这样的人变少了,反而是好事”。

“铁饭碗”公务员需要的是听话、依照上级指示做事的人。

“稳定”,2016年,当时25岁的罗窦熙就是奔著这个来考公务员。

罗窦熙的父亲原本在韩国最大的财阀集团三星工作,在40多岁时突然“被离职”。“他们不资遣你,但整个氛围都是在逼你离职。”大企业的组织文化分层管理、晋升有序,挤不进升迁名单的旧人不走、新人也会进不了。壮年失业后,罗斗皙的父亲只好到处在各种职场流转。

动荡﹑朝不保夕的童年,让罗窦熙特别渴望“铁饭碗”。对于童年郁结最明显的解答,好像就是“考公”。

韩国公务员一共分9级:第9级为最初阶的基层人员,其中又区分为国家职和地方职,一般在街道办事处、市政府等地方工作,最热门的警察和消防员也属此等级,但警消公务员除了笔试,还要通过体能测验;而5级以上则为行政管理阶级,可在行政部门、外交部工作。

罗窦熙在大学期间休学服兵役,被分配到警察局。当时一般警察每个月加上津贴的薪资从250万至350万韩元不等(约1900至2700美元),资深警察更有机会月领4、500万韩元,比起中小企业平均不到300万韩元的薪资更高。同时,还会依照任职的地区和职务内容调整津贴,退休后又能领取公务员年金。罗窦熙就是在这时,被警队的铁饭碗吸引的。

2016年,罗窦熙大学毕业,几乎是立即在鹭梁津开始了他的考公之路。第一次走进鹭梁津看到的景象,罗窦熙至今难忘--在公务员是“神的职场”的日子,鹭梁津考试村的街头人多得连路都看不见,连用“乌泱泱”来形容都不为过。每一天,他都夹在看不见尽头的人潮里,把双手夹在胸侧,低著头,把自己缩到最小,夹在人群中走到补习班。

补习班学费不高,每月大约不到50万韩元(约380美元),但因为有几百人同时上课,教室位置紧张,只有提早来的人能进到有讲师的教室,其他的人只能到隔壁的教室,看电视萤幕转播课程。所以补习班还没开门的清晨,已经有很多人在门口排队。

为了抢进去有讲师的教室,罗窦熙每天早上6点半出门。在那些拚尽全力考试的日子,他日复一日照表操课,晚上11点半才从补习班离开,中途饿了就走到附近的杯饭(컵밥)街,随便买个当时2000韩元(约1.5美元)的杯饭果腹。杯饭是考试村的副产物——发泡胶碗装着白饭、炒猪或牛肉和芽菜,还配上颗荷包蛋;制作十分钟,站着快速扒吃也用不到十分钟,吃饱就可以继续读书。在考上公务员的目标面前,衣食住行都只是其次。

“大家都是这样的,好像眼中有火。”在鹭梁津待过的人,都知道彼此不是同伴,是竞争者。在补习班一年多,罗窦熙从没和坐在旁边的同学说过一句话。

来鹭梁津的人各有故事。经济系毕业的白道贤就跟罗窦熙不一样:他是被动地来考试的。他本来想在银行上班,2012年大学毕业后,他投过3、40封履历,但都没获聘。母亲不希望白道贤浑噩度日,把他送到鹭梁津:“我妈抓著我的手,把我带到鹭梁津的补习班报名上课。”白道贤不断抗议,母亲只是说:“你做得到。”

一开始,白道贤一天只去补习班4个小时,一方面是因为讨厌念书,一方面也因为自信很容易就考上。他早上10点进补习班,下午2点下课出来以后,就在网吧打电动。

以9级公务员考试为例,考科一共五门:英文、韩文、韩国史、行政学、社会学。200道选择题,作答时间两小时,意即30秒要解一道题。第一次考试结果出来,白道贤落榜了,他很惊讶。这次失败好像在他心里点燃了一团火:他没有放弃,还以更高的7级公务员为目标再考,落榜,再考,再落榜。

如此六年,在白道贤决定可能是最后一次考试的时候,他考过了。“其实像我这样考这么久才合格的人不多,他们很多人考两、三年不成功就放弃了,或只是为了打发时间地去考试,我能考这么久,也许是因为我并没有尽全力去考”。

和大部分的考生状况不同,白道贤形容自己不是一个“正常的例子”——备考期间姐姐每个月有给他提供零用钱。因为经济压力比别人少,自然留在这无间考试地狱的时间也能更长一些。

“我还是幸运的。”他这样总结。

曾带领MBC电视台工会罢工的记者李容马,在16年记者生涯里跑过社经政治新闻,他在书中一句总结在韩国当公务员的成功秘诀:“想成功、想出人头地,就绝对不能跟组织唱反调,也不能做出脱离手中有人事权的人可以掌控的行为。”尹锡宇觉得,自己考试失败,应该就是这个原因。

现年41岁的尹锡宇个子不高,修着一头俐落短发,比起普通韩国男生,他更黝黑一些,还能说流利英语。2021年,他在菲律宾做小生意,开spa店和鞋店,但疫情爆发后马尼拉大封城,店里超过三个月无法营业。尹锡宇回到韩国,想等待疫情结束,但都还没等到尽头。“我在韩国不知道可以做什么。”

在百无聊赖的日子,尹锡宇想起朋友年前考上公务员,决定一试。因为担心染疫,他没有上补习班,只靠线上课程和自修。那个时候,他一天至少要念12个小时的书。两年前的他,连剃胡子和剪头发的时间都不想浪费,有时候一天能念书念到16小时,即是说,早上9点起床,只扣除吃饭、上厕所的时间,到半夜2点睡觉之前,都是在温书。但他也许是特别会念书,也许是特别幸运,只花了六个月就高分通过了笔试。

但通过笔试,还有面试等著他。尹锡宇起初并不担忧,因为在笔试中拿到高分的人,面试几乎十拿九稳,会被拦下来的是极少数。

但他居然成为了例外。“(面试时)三个主考官对我一个人提问,包括法律题目、个人经历等。但第二轮面试时,主考官一直不满意我的回答,不但打断我,又质疑我没听懂提问,我请他再说一次问题,他又不说。”他最终落了榜。

“我想也许他们(主考官)就是不喜欢我和我的工作经验。”尹锡宇认为自己的创业经历,可能让考官认为他太有主见,不容易使唤,才会在面试时故意刁难他,因为公务员需要的是听话、依照上级指示做事的人。

罗窦熙备考一年多,把全部精力灌注在考试,与当时交往的女朋友吵吵闹闹,最后分手。他考了四次,还是失败告终。他在备考期间,断在不安和失落中来回,结果罹患忧郁症、恐慌症。“有一天我在厕所,上一刻还在滑著手机,下一刻突然一种恐怖感冒出来。我不知道怎么形容那种感觉,我只觉得自己快要死掉了。”长达半年时间,他不想和朋友见面,甚至希望成为大家都不认识的人。

但他隐瞒了自己的病情,不愿踏进精神科求诊。因为在他认知中,“要当公务员的人如果在精神科留下纪录,很有可能不被录取。”有志考公的人,大概都深知在韩国,组织就像一台大型机器,而他们的角色是螺丝钉--一颗稍微跟其他螺丝钉不一样的零件,只会被弃之敝屐。

鹭梁津就像一家工厂,生产的是最吃得苦,最没有怨言的螺丝钉。过去二﹑三十年来,鹭梁津制造了无数的成功故事,但有多少个像罗窦熙这样的人被压得面目模糊,大概没有人记得起来。

吃不上饭的“神”“我没有其他地方可以去了。”

韩国知识分子金振京说过,日本自明治维新后,将西欧现代化的三百年压缩成一百年;而韩国更在六十年代后,把西欧现代化的三百年压缩成三十年。这种速度令其无法反思自身文化,亦认为反思是“非必要的事”。 也许自1961年朴正熙发动军事政变开始,三十年的军人统治,也令权威文化深植社会,也令韩国社会有根深蒂固的,讲求先后辈、服从权威的传统。

但这种权威文化,似乎也非不可松动。

“韩国人有一种跟风、追随别人的习惯,当大家都在考公务员,不知道要做什么的人,就会去跟著做。”罗窦熙认为当年形成公务员热潮的原因,是许多人盲目跟潮流去考试,导致考生数量过度膨胀。但他说:“许多人并不是真的想当公务员。”也因此如今考公务员的人数变少,他一点都不惊讶。

2022年5月,一名在全州的53岁公务员因为地方选举连续两天上班十多小时,最后脑溢血死亡;2021年9月在仁川的一名公务员自杀,他被发现从2020年3月担任公务员以来,加班了1200多个小时,死亡前2个月甚至每月工作超过116小时。类似案例时有所闻,根据韩国民主党议员权仁淑向韩国人事革新处取得的资料显示,2018年10月至2022年6月间,有137名公务员被认定过劳死。

基层公务员工作量高,但薪资却跟工作量﹑或考试难度不成正比。根据韩国人事革新处公布的公务员年薪资料[W4] 显示,2023年年资仅1年的9级公务员者,基本月薪仅177万韩元(约1358美元;不含伙食费、津贴费),但同年的劳工最低月薪是201万元,也就是说,基层公务员连劳工最低薪资都赚不到。

虽然这并非常态,根据韩国最低工资委员会的资料显示,基层公务员过往薪资几乎都高于劳工最低薪资,但在2018年劳工薪资提升后,两者差距才拉大;加上2022年全球通货膨胀严重,公务员的人工加幅还远追不上通膨。

除此之外,根据韩国国会立法调查处的统计,2020年至2022年,地方政府机关收到了79,904件的恶意投诉,其中最多的包括对公务员言语暴力、辱骂(62,295件)、威胁(9,839件)、性骚扰(944件)、攻击(359件)。这些状况,让许多公务员萌生离职念头。

在鹭梁津六年后,终于当上公务员的白道贤,也不觉得自己从此就上了神台。

2019年刚入职时,白道贤月薪仅约180万韩元,扣掉约15%税金,剩余约8成都给了父母,他自己每个月仅花30万韩元。公务员薪金会随著年资增长,如今白道贤晋升成8级公务员,为了多领些津贴,他平日、假日都会加班,现在月薪有将近300万韩元,但扣掉税金后,实际可以领到约250万韩元,即不足2000美元。

在这几年,白道贤也看见不少同僚,因为受不了职场文化和压力相继离职,“刚当上公务员的人一年之内,大概有15%会离职,5年内大概有30%也会离职”,当上公务员后,白道贤才发现工作量比他想像的还多,民众恶意投诉的事件也常发生。加上公务员职缺在2018年曾一度扩大增聘,白道贤也有感晋升的竞争更激烈,加上上级的处事态度保守,并不容许基层跳脱框架行事。

另外,韩国百万名公务员的年金赤字,在2014年高达2兆4千多万韩元,使得韩国政府展开公务员年金改革措施,使得2016年后录取的公务员每月缴纳的年金费率提高,但退休后领取的年金却降低约10.5%,这也是白道贤起初未料到的事。

考试六年,最终职场的现实似乎不如预期,记者问白道贤会不会有想离职的念头。但他深知,像他这样花了很多时间考公务员,又没有其他职场经验的人,要再转职并不容易。所以他没有直接回答,只是说:“我没有其他地方可以去了。”和他当初四处求职失败,被母亲拉去考公务员的原因一样。

罗窦熙形容的跟风考试,大概就是像白道贤这样的状况--没有其他积极的目标、没有迫切的财务压力,被动地、依照父母的建议去考公,不疾不徐地当了职业考生6年,又在保守的公务员职场中学习安分守己。

但像白道贤这种人生故事,曾经在韩国人人趋之若鸳。

而考试失败的尹锡宇和罗窦熙,就没法像白道贤那样,能停止思考前路了。“我当时曾经想向媒体投诉,质疑主考官对我的经历有偏见,才故意刷掉我。”但尹锡宇想想又觉得,面试本来就很主观,根本难以证明对方偏颇,他最后选择接受自己失败的事实。

对于花在考试上的时间,尹锡宇坦言后悔,但也只无奈地总结:“Life goes on。”他后来没再回到菲律宾,在韩国交了女友,结了婚,在一家跨国企业找到一份还算满意的工作。他越来越少想起考公务员的那段过去。

至于罗窦熙,在他决定放弃考公务员后,忧郁症几乎不治而愈。为了存钱,他在各种职场流转,餐厅、物流、手机行、咖啡店,也花了两个月去欧洲旅行,但最后父母一句话“你还不找工作吗?”将他拉回了现实。

罗窦熙先进去一家社会企业公司上班,月薪230万韩元(约1769美元),工作1年多后朋友找他到政府旗下的社会福利中心工作,属约聘职,专门经营社区连结,月薪大约250万韩元。但才做了1年,却因为韩国政府突然紧缩这类中心的人力,他又顿时失去了工作。

如今他一边找工作,一边也把摄影的兴趣拿来赚点外快,帮朋友拍拍照片。现在的他比从前爱笑。“后来觉得,如果当时考上公务员,我可能也会很不适应那种组织文化。”

尾声

我们到访鹭梁津的时候是11月中,首尔接近零度,午饭时间的偎冷的学生们双手插在口袋,零星地走出学院觅食。我们走上窄小的楼梯,进到第一书店,里头汗牛充栋的全是公务员考试用书,书墙隔绝了冷空气。

约7坪大的第一书店在1998年开业,是第一间在鹭梁津插旗的公务员考试专门书店。59岁的书店老板郑大烈说,自己就是鹭梁津的历史:在1999年开书店前,郑大烈也曾是个失意的考生。他当年从第5级考起,但落榜后存款吃紧,决定放弃考试。

但考试失败后,他却乘上这波热潮开起书店,失败的考试经验,成为他和客人交心的桥梁。25年来,他见过鹭梁津杯饭街万头攒动,看过许多考生徘徊在鹭梁津街头多年,也明白考生的心境。“5年以上仍考不过的话,有些人会变成万年考生,失去斗志和热情,形式上反复地准备考试,好像老鼠在跑滚轮,实际上是他们花了太多时间在考试,反而没有其他地方可以去了。”郑大烈说。

十一月的深秋首尔,人们几乎都把自己裹在黑沉沉的羽绒服里。白道贤带我们走到以前补习班大楼的地下室餐厅,熟门熟路地拿起餐盘夹菜,几样韩式小菜配上一个主餐,多种泡面任君挑选,白饭无限取用,7000韩元吃到饱的“考试自助餐”,一次买个10张、20张的餐券,还能更便宜。“现在涨价了,以前才4000韩元。”

2019年开始,疫情改变了全世界,也改变了鹭梁津的生态。午餐时间,鹭梁津路上有些餐厅没开门,有些挂著考试院招牌的大门却深锁,一些考生三五成群经过,让餐厅热闹了一会。但罗窦熙形容的人山人海场面,早就不复返。

韩国统计局的《2023年社会调查》报告中,针对13岁至34岁的青少年进行调查,结果显示27.4%的人想进去大企业,高于2021年的21.6%;但想进入公营企业和当公务员的只有34.4%,比起2021年的42.5%低了不少。甚至在教育部公布的《2023年中小学职业教育现况调查》中,公务员第一次跌出前10名之外。

《2023年社会调查》报告中也显示,比起2021年,韩国人选择职业的理由中,收入高低仍是最重要的,但重视安定性的比例下降了,反而职场环境和兴趣比过去更受到重视。这显示民众选择职业的因素正在变化,而且值得注意的是,具有专门技术的职业、海外就业和创业越来越受到青睐。

“现在实体书店和网路书店的营业额,大约占了我们营收各半。”第一书店在2001年开始经营网路书店,幸运地挺过疫情,但周边其他书店有些已关门大吉。

说到鹭梁津没落,郑大烈认为有三个主因,学生在疫情期间适应了线上课程、韩国人口减少和公务员职缺减少。“大概5年前开始,韩国少子化的问题逐渐浮现,因为青少年人口减少,导致公务员职缺也变少,加上疫情爆发,来鹭梁津上课的学生一下子少了很多。大家习惯线上课程后,即便疫情结束,想考公务员的人也不见得一定要来补习班上课了。”郑大烈估计,现在来鹭梁津的考生只剩以往的3成。

在Youtube有这么一个新闻片段:2017年凌晨4点的鹭梁津街头,下著雪的零下10度,记者采访数十名盘坐在雪地排队的学生,他们挨著微光一边看书,一边等待补习班拉开铁门。他们要冲上楼在课室中抢到最靠近讲师的座位。

不知道当年雪地里的考生,有多少人如愿上榜,又是否还有人仍在鹭梁津徘徊。郑大烈跟我们说,他常常在店内遇到一些当到高级公务员的人,带著朋友或小孩来书店,细数当年在鹭梁津度过的岁月,“他们跟我说,虽然你不认识我,但我以前考试时常常来这边买书。”

郑大烈年岁渐长,待在书店的时间越来越少,他说我们能巧遇他,“你们运气真好。”我想起罗窦熙、白道贤和尹锡宇的经历,运气可能是在鹭梁津最重要的东西之一。