「瘟疫没走,战争来了,自由民主愈来愈渺茫。爱这个世界为何如此艰难?」

在俗套地用狄更斯的《双城记》开篇名句来形容2022前,我负责任地研究了一下,历史上“最坏的一年”到底是哪一年。

关于这个问题,哈佛历史学家Michael McCormick提出的答案是:公元536年。那年一座相信位于现今印尼的火山爆发了,火山灰直上高空,远至欧洲的天空都被染成一片灰黑色。当时拜占庭帝国学者Procopius说:“这年一个最可怕的预兆发生了,太阳黯淡无光,看起来像日蚀。”那不是日蚀,只是中世纪全球寒冷期之始:此后十年气温骤降,六月飞霜,从中国到欧洲都经历了农作物歉收,造成大规模饥荒。更不用说当时欧洲在打仗:查士丁尼大帝决心收复罗马帝国国土,开始了将持续二十年的哥德战争,将欧洲打成了一片废墟。而且西征后返乡的士兵还带来了鼠疫。这场“查士丁尼大瘟疫”灭了欧洲一半人口,死亡人数估计在3千万至5千万之间。

战争和疫症总是密不可分。罗马史上第一场瘟疫是镇压叙利亚叛乱后,随士兵回到罗马的。在中世纪后期,英法打百年战争打得正高兴的时候爆发黑死病,被逼停战八年,直到死人死得差不多了,才重新开始打起来。1666年,英国跟荷兰因争夺航线开战,同年大鼠疫爆发,半个伦敦还被一场大火烧掉了。1918年,一战刚刚落幕,西班牙流感就席卷全球,杀死5千万人。而也有一说是曹操输了赤壁之战,不单是因为战略错误,还是因为当时疫病流行,曹军本来就因瘟疫损兵折将。著名的“建安七子”就有四个因染疫而死。

2022年,大疫三年似乎快要过去,欧美在年初就不需要过著戴口罩的生活,也不必保持社交距离了;连防疫封控最严厉的中国大陆,也在11月的反封控抗议潮后颁布了“新十条”,宣布大规模的解封措施。这一年本来是世界可以喘一口气的一年。但这年二月,欧洲大陆再起战端,打破了许多人对现有世界秩序的幻想。研究苏联史的著名学者﹑记者Anne Applebaum在《大西洋》撰文,指在苏联治下贫困恐怖的数十年间,也曾有许多自由派相信苏联可以民主化;但这些自由派都有个盲点:帝国计划正是苏联威权主义的根源。数十年以后由俄罗斯发动的这场战争,仍是历史的沉疴。

我们从来没有脱离过历史的羁绊,即使我们活在一个谈“元宇宙”的世界,一个人工智能可以胜出绘画比赛,又可以写文案写论文的赛博世界。而2023年,有甚么在等著我们呢?世界本来有望告别疫情,但中国大陆在药物短缺﹑老人疫苗接种率低下的环境下突然全面解封,有可能催使病毒再次变种;俄罗斯在乌克兰没有得到预期中的胜利,但这场战争短期内似乎不会完结。欧洲正面对数十年来最严重的停滞性通膨和随战事而来的能源危机。美国法院推翻罗诉韦德案,在人权上倒退了一大步。世界仍然未能团结应对气候问题,2022年是史上最热的一年。世界似乎没给我们任何期待新一年的理由。

对比在古代因战乱流离失所,因不知源头的疫症不明不白地死去的人,我们今天过得安稳得多,物质资源也要丰富得多。但物质没有让我们对未来更充满希望。写稿时在网上看到一个流传甚广的meme,标题是“2022年度总结”:从1月到11月都是“做核酸”,到了12月是“阳性”。朋友打趣说那是“中国人的2022”。我们不是谁都有经历过这种日子,但这种徒劳﹑无奈﹑身不由己,大概人类共通。那是我们所有人的2022。

世界正转向威权和保守主义

如果要选一个2022年的关键字,应该许多人会选“封控”或“隔离”。“Quarantine”源自意大利文quaranta giorni,意思是四十天。在14世纪黑死病流行的时代,位于亚德里亚海岸,当时受威尼斯管治的杜邦力(Dubrovnik;位于现今克罗地亚)颁布了一条隔离令:所有人和船入城前都要先与世隔绝四十日。一直到19世纪末年,法国巴斯德研究院的耶尔森(Alexandre Yersin)才在研究香港鼠疫时,发现了鼠疫病毒由鼠疫杆菌引起(故鼠疫杆菌学名为Yersinia pestis)。在此之前,人们只知道病了的人体内有甚么可怕的东西会传到别人身上,所以健康的人和发烧﹑流鼻水﹑呕吐不止的人应该隔开。但正如The History and Future of Quarantine一书所说的:这样的区隔同时“开启了哲学上的不确定性﹑伦理风险﹑以及政治权力可能的滥用。”

无疑,在COVID-19全球大流行以前,威权主义就已经有卷土重来的痕迹。2016年,哈佛著名政治学家Pippa Norris在《华邮》撰文,指出威权民粹主义崛起是一种对“进步西方”的文化反弹。自1960年代起,黑人民权运动﹑女权运动﹑同性恋平权等等,都在直接挑战传统价值,引起了许多群体被边缘化的恐惧。这个解释可能有点西方视角,但威权主义的确有千千万万张脸孔,不是全部都是大棒,有些就是有种文化捍卫者的意味,例如中国大陆近年对“爹”的文化崇拜,对女性传统生儿育女角色的维护等等,都仍然是专制主义的特色。社会学者徐贲在《暴政史》里也提出:鼓吹对所有权威,包括家庭的权威服从,也是威权政体的一大特色。而这些对“传统文化”的捍卫,的确不止见于西方社会。

美国人权倡议机构“自由之家”(Freedom House)发表了一份《2022世界自由研究报告》,题目非常明确:“威权统治的全球扩张”。报告里每一项数字都怵目惊心:从2005年到2021年的十六年间,不自由或半自由的政体愈来愈多。全球有更多人活在不自由的社会。选举不公和滥权情况在许多国家已成为常态,例如专制的巴西前总统波索纳洛(Jair Bolsonaro)跟特朗普一样,在选举前就先指控选举舞弊。而即使是被视为民主灯塔的美国,也在2021年初经历了有组织地意图推翻民主选举结果的国会山事件,今年也在各项指标上大幅退步。报告也特别指出,威权国家如中国和俄罗斯,正在国际体系中获得愈来愈多的话语权,并以此威胁世界民主自由。

而在许多人认为科技会解放人类的同时,互联网自由在许多国家都受到限制,缅甸和伊朗政府以“断网”来打击示威,大概证明了科技本身完全不足以“解放人类”。而在COVID-19期间,中国和俄罗斯更大幅扩张国内监控网络;莫斯科利用17万个天眼镜头配合人脸识别系统,一方面抓国内的反战示威者,一方面就抓那些“违反防疫规定的人”。2022年中,俄罗斯已经取消了绝大部份COVID-19的防疫措施,但在疫情期间增强的监控软硬件,会继续威胁公民的个体自由。

威权扩张之下,许多人的选择是“润”--在中国大陆的防疫封控似乎会无了期的延续的这一年,润学(runology﹑runxue)成为了网络显学。“润”不止包括离开出生地,也包括不生孩子:中国大陆一名年轻男子和“大白”冲撞中说了一句“这是我们最后一代”,影片后来被疯传,一时成为了网络迷因,直至被全网删除。

但人们仍然在反抗

社会学家徐贲在《暴政史》里,爬梳了古往今来极权和暴政的意识形态和运作手法。关于“暴政究竟在做甚么”的问题,徐贲认为能从八个方面归纳:

统治者通常是一个利益集团,而不是个人。这就是阿伦特(Hannah Arendt;另译鄂兰)所说的“洋葱式结构”:极权的领袖坐在中心,然后是他的亲信﹑近臣﹑党羽;外面还有一群崇拜他,迷恋他的普通人。但当然只有接近圆圈内围的,才是真正的统治者。

在暴政下的公民也会愈来愈虚伪奸狡。 他们出于绝望,只能相信暴政是“救世主和明君”,发展出一种卑微的奴隶心态。

专制下的公民会对政治避而不谈。他们出于恐惧,不敢妄议政事;而且政权会让他们终日为生计劳碌奔波,没时间多管闲事。国家以外的组织,例如教会﹑工会,只能有限度存在,或一概不准存在。

大棒和胡萝卜要一起用。 洗脑学习班﹑秘密警察﹑武警等少不了,但也偶尔要派些糖果,最好不必使用暴力,公民就对政权感恩戴德。

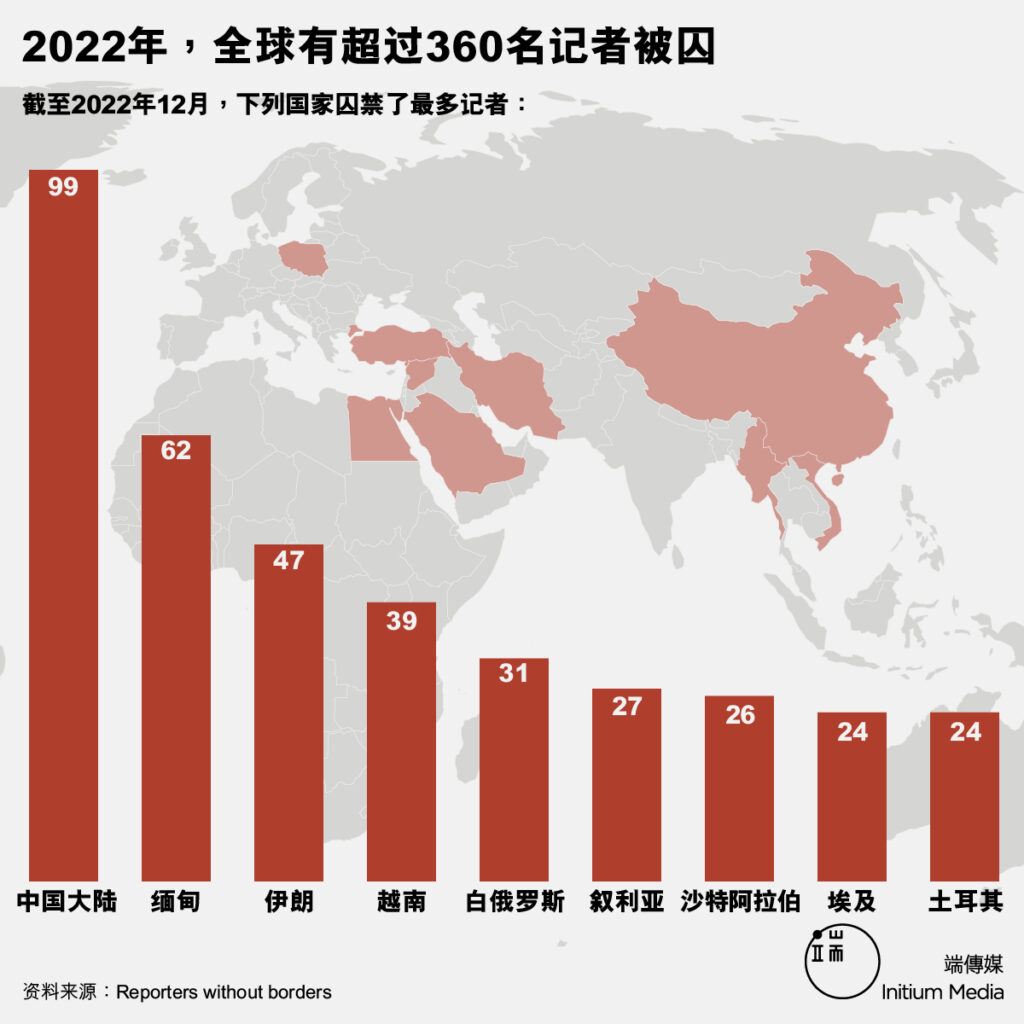

垄断信息来源。 传媒要杀掉,用一堆官方组织取而代之成为“真相来源”,其他事情禁问禁提。

私人生活和家庭结构也要符合暴政需要。 君臣父子﹑三纲五常家庭伦理﹑“天下无不是之父母”--对家庭的权威服从,也是对党服从的一部份。

有些暴政会有向外扩张的野心 。国内人民吃不饱也要去打仗,除了经济还有意识形态的原因。

让一群人先富起来。 只要有廉价娱乐,声色犬马,既得利益者就会成为“发财梦”的代言人,让其他人都发梦致富,爬上社会上层。不肯遵循这个游戏规则的,就关在监狱里,或流放国外。

在这八个威权或极权“特色”清名单中,有一半是关于控制公民思想的。2020年由牛津出版的《暴政史》长近五百页,第一部份讲何谓极权主义,第二部份讲希特勒﹑毛泽东﹑斯大林如何推动个人崇拜,第三部份讲极权如何向听话的公民派发胡萝卜,第四部份题为“伪神时代的诱惑﹑幻灭和反抗”--当中终于有关于反抗的篇章(例如末章“即使是被打败,也要充满勇气”--《奥威尔难题》)。研究现代权力运作的傅柯(Michel Foucault)同样是个驱欢者。去年COVID-19防控措施仍然非常严格时,我在年末的文章中写了圆形监狱(panopticon),但没有写傅柯教我们怎样逃出去,如何避过监狱中心那个全知全能的典狱长。事实上相比对权力的描述,他对反抗著墨确实不多,但他的确没有排除抵抗的可能性。例如他说过知识不是为了“理解”而创造,而是为了“切割”而创造的(knowledge is not made for understanding; it is made for cutting)。他要切割的,自然是千丝万缕,无处不在,极难抵抗的现代权力与暴力。

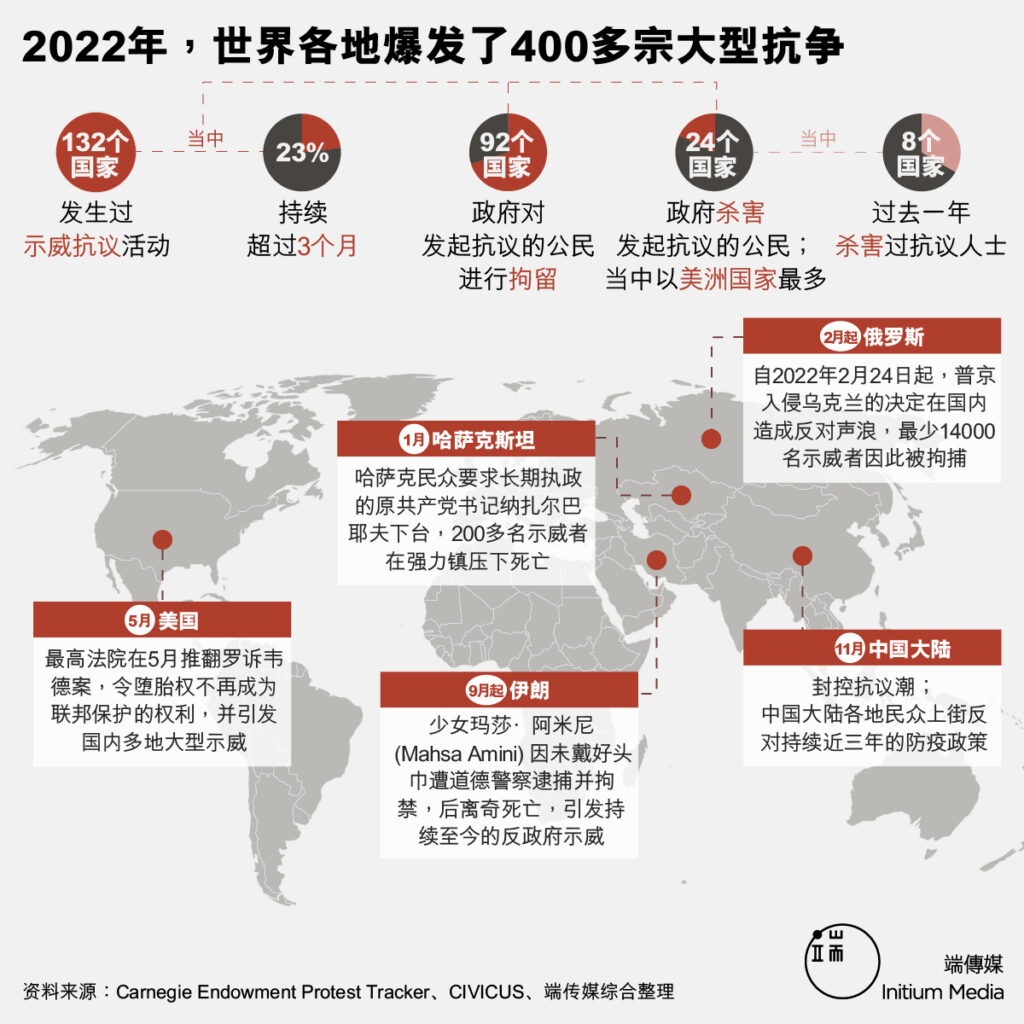

2022年正好证明,那怕有多么多的洗脑﹑监控,反抗仍然可能--这年除了是威权继续扩张的一年,却也是公民表现能动性的一年。这年全球爆发了400多起抗争,当中有不少甚至持续三个月以上。而这一年,全球许多女性也走到了抗议队伍的前方。在伊朗,因库尔德族少女阿米尼之死而引发的大型抗争动员了许多伊朗女性,被视为一场“feminist revolution”(女性主义的抗争):这场运动由许多妇女﹑年轻女孩领导,但抗议的不是头巾,而是伊朗整个腐败的政治系统。今年5月美国政府推翻罗诉韦德案,全国各地爆发示威抗议,参与和组织者也多是女性。在缅甸,反政府在11月中国大陆的反封控抗议潮中,参与的不止有女性,也有酷儿群体。在抗争现场,女性关注的议题仍然无法获得多数人回应,但她们还是展现了更多元,也更包容的视角。

几年前读柏克莱历史学家Shana Penn写的八十年代波兰反抗史,写女性抗争者的那几章让我印象特别深刻。在保守﹑男女严重不平等的波兰,那些西方社会自六十年代就闹得风风火火的“女性解放”几近不存在,女人的角色就是母亲﹑女儿﹑妻子,人生属于锅碗瓢盆,而家国大事是怎么样都轮不到她们管的。但也是因为这样,女性在那些见不得光的地方组织了天罗地网,并用之来颠覆一个看不起她们的政权。当警察以为她们是打扮精致,供人玩赏的洋娃娃时,她们在口红筒里,在裙子里藏秘密信息;警察来家里翻箱倒箧找被禁的地下刊物时,她们把文件都塞到卫生用品里﹑或者婴儿床底下,那些大男人们连踫都不屑踫的地方。那些年连老奶奶和怀孕妇女都加入了反抗,而她们的脆弱也是她们最大的武器:在国家叙事里她们并不存在,所以她们是透明的。

在2021年政变后的缅甸,女性抗争者利用了相同手法来组织反抗活动。在缅甸文化中,男性优于女性是因为他们有“hpone”,意即荣誉﹑权力;所以男女的衣服不能一起洗,因为跟女人的内衣裤太污秽,会夺走男性天生有的hpone。所以缅甸的女抗争者就将自己的纱裙吊在大街上,让军人不敢穿过;又把卫生棉贴在夺权的军方领袖照片上。从八十年代的波兰到今日的缅甸,女性在抗争中一直没有缺席。

为何爱这个世界如此艰难?

有时候,我觉得人生有点像我小时候玩过的一个接鸡蛋游戏。九十年代我外婆家楼下有一档文具店,门口有一列长长的扭蛋机﹑游戏机和明星Yes!卡机。我和妹妹每次去看外婆,就会央求舅母给我们零钱,在那家文具店消磨一个下午。其中有一部机,是要控制一个拿著篮子的农夫,去接从天上不停掉下来的鸡蛋。放进一个一块硬币后,“Ol’ Mcdonald had a farm”的音乐响起,代表鸡蛋的橙色小球不断从顶部掉下来;我和妹妹就兴奋地把农夫拉往左又拉往右,尝试接到最多的鸡蛋。我们很喜欢那部游戏机,能连续玩个十来二十次。

香港租愈来愈贵,那家文具店早就没了;外婆也搬离了以前的家,住进了老人院。而近年和朋友聊天的话题,早就不是去哪里玩,而是要不要离开香港?父母年纪开始大了,就这样丢下吗?如果离开(留下)了,我们会后悔吗?然后,舍得吗--这个我们曾经以为永远都是家的地方?2022年初外婆悄悄地走了,而我在外地已经三年没能去看她,只能让她偶尔透过视像看看我。当时香港的疫情防控措施仍很严格,她在医院离开时没半个家人在身边。

游戏好玩是因为游戏会停。而人生就好像拿著个篮子,要接稳源源不绝的,从头上掉下来的鸡蛋,直到我断气的那一天。而我才活了多久?就已经一身都是蛋汁了。

外婆离开之后,我想起白发渐多的父母,突然明白自己的人生往后都会有很多悔恨。“悔恨”二字真好,中文真好。那不止是英语语境里的grief或remorse,我不只是在哀悼我失去了的一切;也不是有宗教意味的penitence或repentence,我没有自己承担不起的罪责。悔恨是为了一些我无法改变的事,心中产生了无法消弭的,几乎伸手可触的实实在在的恨。午夜梦回仍咬牙切齿但不敢宣之于口的恨。

2022年底,香港的疫情防控措施终于放松不少,但在香港想念我的人愈来愈少了,我没提得起劲回去。又要再说一次中文真好,因为那些诗词我终于都懂透了:“近乡情更怯,不敢问来人”。2019年后,我花了好长一段时间接受自己的离散身分,接受有一部份的我在那一年之后已经死了。此后的人生仍能精彩﹑幸福,但我已经是另一个人。我也发现,最近两年我常常在害怕身边人突然生病或车祸死掉。有一晚我突然想出来为甚么:从今以后,只有他跟我相依为命了。

经历了2019年的“死亡”,我也开始研究希望这回事,研究韦伯说的志业能不能让我们心怀希望,又读了一堆共产东欧的反抗史。小时候香港有个家传户晓的广告金句:“希望在明天丫嘛!”但我发现是希望不在明天,因为明天也还不存在(除非你相信过去现在将来同时存在,宇宙剧本早已写好,那另当别论)。希望在我们的记忆里,在我们已经经过的时间里,在我们无数次的失败与眼泪当中,在我们最深最不愿提起的伤痛中。

不久前我在网上看到一句话,印象很深:“爱自由的心情是按捺不住的,都来人间一趟了。”我有点感动,但之后几乎立刻陷入怀疑。这句话是甚么意思?人真的是生而爱自由的吗?弗洛姆(Erich Fromm)应该会说事情没那么简单,现代社会的各种解放可能是让人自由了,但却没能给他们幸福感﹑安全感;有些人还是会宁愿放弃一部份的自己,依赖权威。随便问别的,毕生研究像纳粹这样的极权的法兰克福学派学者,一个个大概也会对这句话表示怀疑,例如阿多诺不也说有喜爱服从的权威性人格(authoritarian personality)?

后来我却隐隐觉得:某程度上,这些都不太重要,重要的是那一切有发生过。美国作家Rebecca Solnit在小书《黑暗中的希望》(Hope in the Dark)里写道:“因果关系假定了历史是向前推进的,但历史不是一支军队。历史是一只蠕蠕侧行的螃蟹,是缓缓磨平硬石的温柔水滴,是一场打破持续数世纪的张力的地震。”谁赢了谁输了,谁成功谁失败,谁都不知道。唯一要记住的是,曾经有那么一刹,人们发出了要自由的呼声。那是真实的,应该要留存在我们的记忆里的。

十年前我在伊朗,途上认识的女生朋友们向我展示她们在2009年绿色革命中,除下头巾走上伊朗街头的照片。伊朗男生们也骄傲地跟我说,那年他们跟他们的姐妹﹑女性朋友一起上街,她们全都除下了头巾,和所有人一起手握绿色的,印著“我的选票去了哪里”的旗帜,在街上叫著自由民主的口号。那时刚巧也在进行世界杯比赛,伊朗球员手上挂著绿色的手带支持运动。但那场运动当然不只得情绪高涨﹑充满希望的一面。一个伊朗社运女生跟我说,她的前男友在绿色革命期间,在大学宿舍目睹同学被民兵枪杀,自此不肯见人不肯说话,变得疯疯癫癫。许多反对派领袖逃亡到外国。超过百人死亡,当中有大学生,有记者,有妇女。

即使如此,说起三年前的那场全民运动各种高光时刻,伊朗人眼里都仍闪著光。过了好几年,他们的脸书头像还是2009年在街上,除下头巾意气风发的照片。我能理解他们的情感,但也不禁有点愤世地想:那场运动到底是失败了。但这一年,他们再一次除下了头巾,投入了另一场更大型,诉求更多元,更包容,更持久的抗争。他们让我想到了神学家Walter Brueggemann的话:记忆产生希望,如同失忆产生绝望(Memory produces hope the same way as amnesia produces despair)。那些伤痛是真实的,但他们有过的团结﹑热情﹑自由,也同样是真实的。如果是真实的,即使一时看不到,仍会继续存在。

研究极权主义和人的生存状态的阿伦特在自己的日记里问:“为甚么爱这个世界(Amor Mundi)如此艰难?”她续问:“到底‘爱这个世界’是甚么意思?有可能吗?”有好一段日子,我也有同一个疑问,并且刻意回避关于香港的一切,因为它们正是我难以爱这个世界的理由。但现在我想要在每次“不小心想起”的时候,都再逼自己多想一些。那家文具店不见了,那部接鸡蛋机不见了,外婆不见了,未经忧患的我也不见了,但它们(他们)真真实实地存在过,给过我许多幸福﹑快乐和勇气。我想多想想那些不再自由的朋友。我想多想想那些与我未曾谋面,但让我佩服的年轻面孔。

2023年,我想开始设想一个有他们的未来,一个自由的未来。