「家财万贯,带毛的不算。」

端传媒记者 王二 发自新加坡

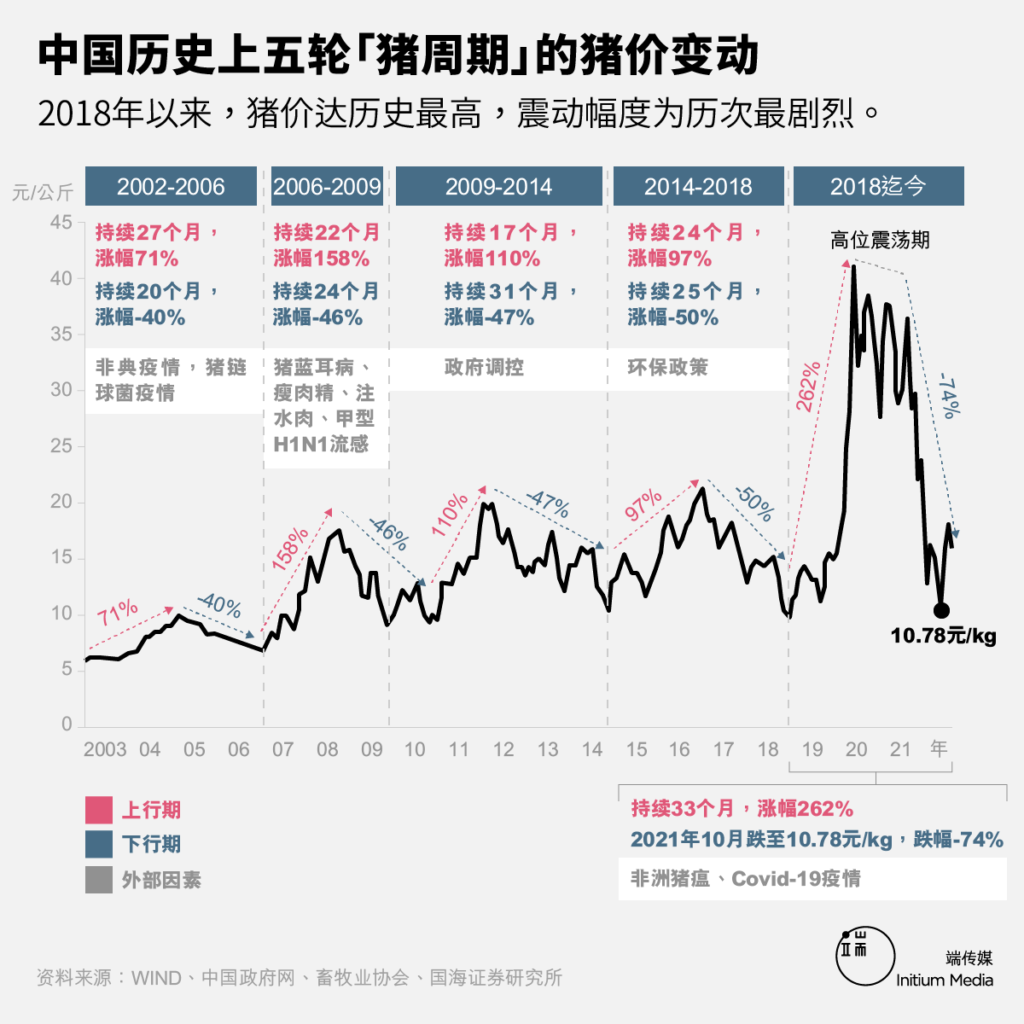

你我桌上的一盘猪肉,背后可能是一个大起大落的造富故事。也许一夜成为百万富翁,也许一夜倾家荡产,甚至家破人亡。中国市场饲养和食用了全世界近一半的活猪,这个巨大的资本和市场,决定著一头头养在中国偏僻农村的猪的命运。虽然人均消费量已经多年趋于平稳,但每3-4年,猪肉在中国就会经历一个暴涨暴跌的轮回。这被称为“猪周期”。

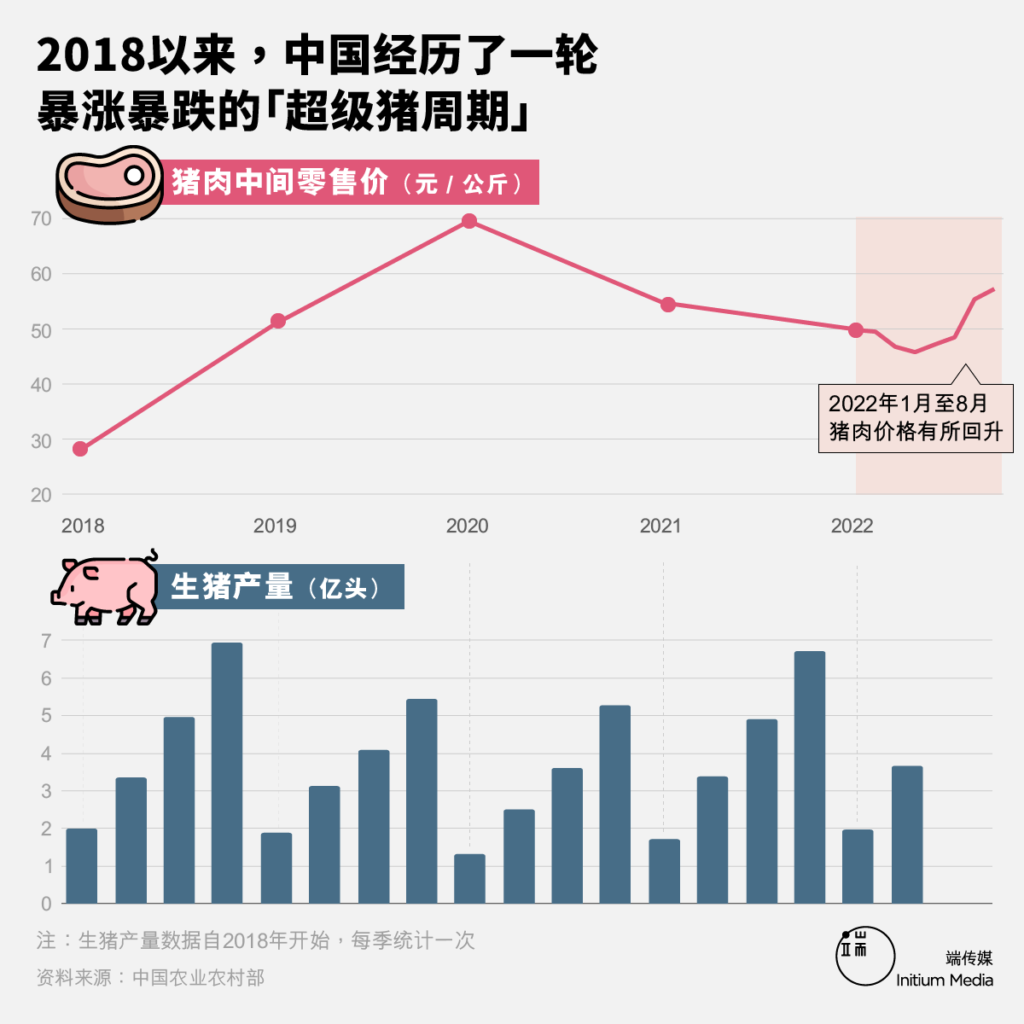

在过去3年,中国经历了世界猪肉发展史上闻所未闻的“超级猪周期”,猪价涨幅前所未有。生猪价格在2018年6月后继续33个月上涨,涨幅高达262%。这源自一场大瘟疫——非洲猪瘟,这一古老的病毒于2018年在中国爆发,给猪带来灭顶之灾。到了2019年,中国的生猪数量减少了70%。它们或因感染非洲猪瘟暴毙,或因感染风险被无害化处死,或因恐慌性抛售。这造成中国生猪市场的供需关系发生逆转,供应远不足于需求,猪价骤升。

高额利润吸引了众多参与者,有原来的从业者加大投资,更有大量的新晋者前赴后继。在中国猪肉供应的源头——生猪养殖市场中,近一半饲养者为个体农户或中小型养殖厂。但越来越多的人入局,意味着入越来越多的猪被饲养和售卖,市场价格又开始因为供应远大于需求而暴跌,众多进入这个周期的人被套牢。大量猪仔被遗弃。

在这场“超级猪周期”造富游戏中,赌注就是一头一头的猪——母猪、猪仔、肥猪。在这场“赌猪”场里,庄家通吃。它隐藏在系统之中,唯一目标只是要有猪。谁能拒绝暴富的诱惑?但筹码早已标好了价格。

暴利刺激著所有人

2019年6月的一天,下午三点多,两辆价格不菲的奔驰轿车停在徐阳在湖北宜昌农村老家的门口。三个男人走进家门,他们属于两个收购方。那时,谁家有要出栏(出栏一般是指猪、羊等动物长到屠宰重量后被交易)的生猪,消息常常不胫而走。来的人的车上都放着成捆的现金——也许是为了展示现金的诱惑,也许为了尽快锁定交易。徐阳说,自己跟父母谁都没见过那么多现金,“冲击力是挺强的”。

两方都报了价,没有分歧,价高者得。110多头猪,平均体重220斤,63万元。可没人准备点钞机,徐阳和父母只能把一沓一沓的钱挨个拆开,用手点。但这耗时太漫长,眨眼就到了晚饭时间,还没数完。大家达成协议,第二天一早,由徐家带着这些钱到银行存起来,多退少补。数钱对银行来说再容易不过。来收购的人留下了吃了晚饭。大家都很开心,尤其是徐阳的父母。一家三口和一行三人一起喝了很多酒。但中途,徐阳看到母亲张罗完他们的饭菜之后,把没点完的现金拽到了里屋。“我估计她数了很晚。”但现金的刺激一次就够了。此后的交易,徐家全部要求转帐交易。

三年前的那个时候,生猪的价格正随着猪肉价格逐渐攀向历史最高值。非洲猪瘟横扫中国,生猪存栏大减。生猪市场上,一猪难求。徐阳家生猪出栏时,每斤的价格已经从2018年的不到10块涨到了当时的17.5元。由父母自己操持的家庭养猪场就不计人工成本,综合饲料、疫苗等投入以后,每头猪每斤的生产成本在7.5元之内。这是徐家第一批出栏的生猪,110多头,一头生猪平均净赚2200元。

第一批赚到钱后,徐家旋即决定再多抓些猪来养。他们从在江苏一家专业猪场做经理人的亲戚那里赊来了300只一个多月大的猪仔,每只300元。从江苏太湖到湖北宜昌,长途跋涉让到家后的小猪陆续死去一些,最后成活不到270个。在饲养6个月左右之后,第二批生猪也到了出栏的时候。徐家迎来了生猪收购价格顶峰。

“我们挣钱的时候就是那一批。”徐阳说。2019年11月多,徐家的生猪卖到了每斤19元钱。整个生猪市场彼时的价格相比于一年半以前暴增了262%。这一批的生猪一直陆续卖到2020年4月。徐家进账100多万元。

但是,就在第二批猪卖掉不久,徐家的养猪场被村民举报环境污染。很快,从村委会到畜牧局甚至水利局的人都来了,看起来情势严重。徐家开始面临罚款,而后罚款变为整改。上面要求徐家修建正规化粪池。在被举报之前,徐阳家养猪产生的排泄物像村里其他养猪户一样,排进不远处的天坑(一种喀斯特地形,多为岩溶塌陷而成,直径与深度常超百米,底部多与地下水相通)里。天坑笔直,深不见底。

徐阳认为自己家被举报是因为枪打出头鸟。他们家是村里最早开始养猪的几家之一。在2020年下半年开始,养猪在村里已经成为新一轮风潮。在此之前,村里流行过很多东西,比如种花椒树,养一种叫波尔山羊的肉羊,还有养牛。政府宣布长江禁渔十年以后,养殖水产也不让搞了。几乎家家户户都在养猪。这个在湖北宜昌、长江中游的村子是当时中国养猪热潮的一个缩影。根据中国农业农村部的统计,2020年全国规模猪场比年初增加1.6万家,散养户比年初增加228万户。

史无前例的高利润强烈刺激着所有人。徐阳不知道谁家到底养了多少头猪,大家即便是闲谈也避讳这个话题,但徐阳知道大家都在盖猪场。徐家之前的两批生猪都养在原来的养殖场里。那是一片早就租下的大空地。打上几个桩,上面再加上一个盖,四周一围,简单改造后就变成了养猪场。村里原来一位有头面的人物也在徐家新建猪场时同期搞起了养猪,投入了200多万元,建起“像楼房一样”的养猪场。徐家所在的南方村落,房子分散,空地很多。

被举报环保问题之后,徐家决定顺势重建猪场。他们在自己农田上新建了两个总共能容下200多头生猪的猪棚,花了20多万元。新的猪场有水泥地面,每个圈还装了空调和取暖灯。但当他们想要扩建时才发现,村里没有瓦匠了。那是在2020年下半年,甚至连只干过力工(即给懂得建造技术的瓦匠提供砖、泥等材料的工种)的人也被请去当瓦匠。他们全被雇去建猪圈。

徐阳的姨夫在他们决定养第二批生猪的时候,也加入进来。他们相约一起进购猪饲料,想降低些成本。徐家的邻居也开始养猪,在2020年春节期间,他们就开始大建猪圈。蓄水池、化粪池一应俱全,前后投入接近100万元。其中化粪池就花去了40多万。徐阳新建的猪场仍然没有安装化粪池。他们雇大型铲车在新猪场旁挖了一个5米左右的深坑,上面加盖后“伪装”成功。通过邻居老婆的家乡在东北这层关系,他们还合伙买来一卡车玉米,也是为了降低喂养成本。

就是在2020年下半年,生猪链条上的母猪和猪仔价格也在暴涨。仅仅一年的时间里,一头猪仔的价格已经涨至1500元。“最疯狂的时候一头小猪1800元。”徐阳说。最初卖给他家300头猪仔的亲戚也不再卖猪仔给他们,都留下来自己养了,甚至还想再多买。而能养大用来繁殖的小母猪价格则涨到了每只4000多元。

其实还有价格更高的地方。在浙江嘉兴,养了快30年猪的谷文华都觉得意外。在当地,同一时间段,出栏生猪每斤的价格最高涨到了22.5元,而在2018年的时候还只有5元多。一头小猪的价格可以卖到2800元甚至3000元。如果是能养大用来繁殖的小母猪,可以高达6000元。“那个时候我们养一头猪能赚四五千块钱。”

即使是如此高的价格,也常常有价无市。不论是在湖北宜昌的徐家,还是在浙江嘉兴的谷家,他们都遇到大家抢猪的情况。谷文华在农村老家2019年饲养和繁育的这一批猪就是靠他找到本地母猪仔才发展起来,当时只买到了3只。而徐阳的父母也是靠拜托不同农家才凑齐了一批母猪仔。那个时候,一窝猪仔常常刚出生,就已经被许诺给很多人。

暴跌就像疯涨一样

刚出生没多久的猪仔被直接遗弃在村子的山上、水沟里、道路旁,几乎随处可见。

下行的迹象在2021年春节(公历2月)以后开始显露。从2021年2月份开始,伴随着母猪、猪仔、肥猪的全面暴涨,生猪市场供需关系转为供大于求,猪肉价格的下降,生猪价格连续下降直至腰斩。全国猪肉市场价格从2021年2月的每斤21.68元一路降到10月的9.76元。

作为生猪供应市场的一个标志性数据——“能繁”母猪,即可以繁殖小猪仔的母猪,在2020年下半年至2021年下半年,已经增长至4500多万头,这个数字在2019年同期只有1900多万。生猪出栏量在2021年从第一季度的1.7亿多头一路增加到了第四季度的6.7亿多头。这意味着2021年的数据已经基本追平了非洲猪瘟到来前的2018年。

猪价的暴跌就像当时疯涨一样。谷文华在2021年春节前就清仓了手上的肥猪和猪仔。彼时的价格仍在高位。他的很多同行并不理解,大家当时的选择都是压栏,即就算已经到了宰杀体重仍然继续喂养生猪而不出售。一般而言,这一行为的背后要么是认为出价不够负担成本,要么则是认为上升空间还未见顶。谷文华当时的生猪出栏价格是每斤19元。不论斤重,有人来买就卖。

“我估计要掉了。”谷文华说。他一直在关注政府发出的全国生猪存栏量,更重要的是他清楚自己周边同行的情况,“大家都这么多,你还压栏压在里面,到时候人家都要卖了,不是你亏死了。”

事实证明,谷文华的感觉很准。他眼看着其他养殖户的生猪出栏价格不停走低——19、18、15、13、10、8。“到后来10块(一斤)、8块(一斤)都是他们自己喊出来的,卖不掉。”

跌价在小猪仔上最先表现出来,也最极端。谷文华在2021年春节前出售的小猪仔每头370元,重30斤左右。这一价格只是保住了成本。“帮人家养。”徐家的经历也大致如此,但徐阳觉得,他们还算搭上了末班车。

在2020年上半年卖光第二批生猪以后,徐阳和父母做了一个决定,他们计划转变经营重点到养殖母猪和贩卖猪仔。之所以要跳转方向,除了徐家也已经觉察到生猪饲养的价格早已不是刚进入时的水平以外,另外一些信号让他们感到警觉。比如饲料价格也在一路上涨,还有玉米、大豆等粮食作物长得更加厉害,“每一斤(生猪)的成本已经接近10块”,比开始的时候涨了3块。

“那个时候,最赚钱的已经不是育肥猪,而是母猪。按照当时这个价格的话,第二年我们就是纯收(入)百万。”当时的当地母猪猪仔一头的价格是4000多元,小猪仔1200元左右。但徐家并没有培育良种母猪的经验,来之不易的十多只母猪猪仔在后来全部死亡,他们只剩下大搞养猪业之初自己家里旧有土母猪,只有6头。

到了2021年三四月份,徐家以每头450元的价格卖掉了猪仔。相比于最高点的1800元已经跌去75%。徐阳说:“(20)21年我们还赶上了最后一波,因为别人的母猪还没长成的时候,我们的就已经生了。等大家的母猪都繁育起来了,猪肉就不值钱了。”

又是不到一年的时间,2021下半年,不论是浙江嘉兴,还是湖北宜昌,情况再次惊人地相似。刚出生没多久的猪仔被直接遗弃在村子的山上、水沟里、道路旁,几乎随处可见。

徐阳说:“市场上小猪仔特别多,50(元)、100(元),没人要。有的就白送。我们很多都扔了。”而在谷文华那边,还专门出现挨家挨户去捡拾猪仔的人。曾经被疯抢的母猪也被低价处理。“去年淘汰了好多母猪,(有的)母猪都大着肚子,(有的)在卖的时候都在生小猪。”

像雪崩一样由小变大,当失去平衡的积雪真正到达眼前时,已经在劫难逃。在2020年生猪价格高点进入的人被深度套牢。到了2021年,湖北宜昌当地的生猪收购价格降到了每斤7元多,甚至还出现过5元多的时刻。邻居在刚开始加入时告诉徐阳自己买了23头母猪和50多头小猪。现在,徐家的邻居卖掉了在城里买的房子,只能硬扛。“就是压在那里动不了,现在猪价不是又落下来了。”徐阳说,邻居在村里所小有所成,原本攒下的积蓄几乎都以肉眼可见的方式投在了养猪上。

不是所有人都能扛住。徐阳说:“我同学的表姑,离我们不太远,但是都知道的,上吊死了。”她的情况是当地养猪热潮的一个悲伤注脚——把积蓄拿出来盖猪场,但最终失败,不仅如此,还欠下供应商的饲料钱、建猪场的工人工资等费用,无力偿还。

压垮徐阳同学表姑的最后一根稻草是她养的猪都死了。徐阳老家在2019年下半年,也开始成批出现猪群死亡的现象。死因大家猜测就是在2018年8月首次出现并在一年之内传遍中国大陆的非洲猪瘟。非洲猪瘟让国内市场中的上百万只生猪病死或者被扑杀,同时还引发了行业内的恐慌性抛售。短时间内市场上的生猪存量骤减。

非洲猪瘟病毒(African swine fever ,ASF)首次发现于非洲,至今已经在非洲、欧洲、亚洲、中美洲、大洋洲总计74个国家爆发。非洲猪瘟病毒在自然环境中仍可以存活,通过接触传播,既可以通过吸血昆虫,也可以通过被病毒污染的物体,比如病猪、饲料、泔水、器具、甚至人也可以成为转播介质。研究表明短距离内,非洲猪瘟甚至可以空气传播。

作为一种急性、热性、高度接触性传染病,非洲猪瘟的致死率可高达100%。它由非洲猪瘟病毒引起,从首次发现至今已经超过一个世纪。但科学界至今没有研制出针对这一古老病毒的疫苗。目前唯一的方法是,一经发现,立即扑杀并进行无害化处理。

非洲猪瘟只感染猪,不感染人类或其他物种。但这一病毒具有极强的环境生存能力。对于不同温度、腐败和干燥、某些化学物质、物理处理等,具有强大的抵抗力。这让它无孔不入。人们防不胜防。

非洲猪瘟给徐家和他们的村里人带来财富机会,但同时须臾之间,就会露出灾难的爪牙。

没人知道非洲猪瘟是怎么潜入村子的

徐阳以为,非洲猪瘟不会来到他们的村子。因为他们有独立的水源,饲料的进货渠道也很单一,村里与外界的交集也不多。加上Covid-19大封锁,大家都呆在村里,也不能外出。的确,他们躲过了非洲猪瘟在中国的第一轮的凶猛传播,但在2021年开始,伴随着猪价的下跌,当第二波再度在中国蔓延开来,他们无一幸免。

徐家的猪在卖掉两批之后,只剩下自家原先的6头土母猪和不到120头的育肥猪。2021年下半年,当100多头育肥猪已经养到了均重200斤左右快要出栏的时候,死亡开始出现。到最后,徐家的猪只剩了20多头。“一头300块钱处理了,不敢养了。”

他们想以同样的价格把出现病死猪的另一个养殖大棚里的猪也卖掉,因为当时只有一栏出现病症,但被当地防疫站得知后阻止,另一个大棚里的所有猪都被无害化处理。“特别残忍,活蹦乱跳的,完了就用挖掘机推到坑里面,然后就埋了。”徐阳说。

到2021年中秋节(公历9月21日)的时候,徐家已经决定退出养猪行业。他们把自己的土母猪全部低价处理转手给了村里那位新加入养猪行业的头面人物。后来,徐阳听说,他家的猪前后死了700多头。

没人知道非洲猪瘟是怎么潜入村子,就像到现在也没有人知道当初非洲猪瘟是如何进入中国。

其实按照官方对于非洲猪瘟的处理规定,如果确诊,感染猪场的3公里范围内的生猪应该被全部扑杀。但吊诡的是,徐家和村里的其他猪群出现死亡的养殖户都没有得到确切的消息。徐阳家甚至还将死猪的肉拿去给防疫部门化验,但最后不了了之。根据当时的官方说法,2021年开始,中国出现新的非洲猪瘟毒株,其致死率降低,但仍然具有高度传染性。变异毒株出现后,非洲猪瘟症状减轻,加大了发现和诊断的难度。

不过,不确诊非洲猪瘟,很可能并非是因为技术困难。按照官方针对非洲猪瘟疫情处理的要求,病死猪和应要求扑杀的疫区猪都应该给予补贴。资金由地方和中央财政共同承担。不同地方,差异巨大。

谷文华说,他要感谢非洲猪瘟。在浙江嘉兴代管的县级市桐乡,谷文华曾在一家大型养殖场租下两栋,养过总数近千头的猪。2019年8月,养殖场开始出现母猪高烧不退,吐血便血的现象,之后育肥猪也开始如此。“开始还有侥幸心理,他们也不消毒,后来死得没办法了,拿到上面去检查,一查,非洲猪瘟阳性。”

猪场一共有20多栋猪舍,每栋80多米长。谷家的两栋在猪场的西边,谷文华眼看着瘟疫一栋跨过一栋地从东边过来。谷文华说自己从一开始就严防死守。他让猪场工人每日消毒衣物、鞋子、搬运车,从场外携带的东西一律不准带入。猪场门口前的路面也要天天消毒。他甚至让工人们每天都要烧一烧鞋底,用火消毒。像这样的消毒措施,徐家也干过。他们除了用防疫站给的药水,还自己用火烧了整个猪舍的地面、墙面。但都没有防住。

进入2019年10月,谷家的猪也开始发病。先从母猪开始,从第一头母猪开始发烧呕吐,只用了三天时间,谷家的37头母猪就全部死亡。之后便是育肥猪也开始成批死亡。但是,谷文华在自家被确诊非洲猪瘟以前的两个月,趁着猪价高位时将100斤以上的猪全部卖光。在确诊后,他家剩余的500多头猪被全部扑杀,但他如期拿到了补偿款,最后合计每头1200元,体重小于30斤则大约为700元每头。虽然无法跟正常出售的价格相比,但谷文华说,养到100斤左右的猪的成本在每头300多元,照此补偿的价码也还能赚钱。在处理完猪场后,谷文华回到农村自己的家,从找到本土土猪开始,重操旧业。

在山东临沂的王桂林,则跟非洲猪瘟不共戴天。他的养猪场前后三次被非洲猪瘟洗劫。但即使是非洲猪瘟最初爆发最引起官方重视的2018年,他家的猪到死也没有被确诊。彼时,王桂林总共有三个猪场、5000多头生猪存栏。王桂林所在的县是养猪大县,符合国家级、省级、市级规范标准的养猪场不一而足。他自己的猪场就是市级标准化规范点之一。

在中国首次发现非洲猪瘟病例三个月后,2018年11月12日,王桂林发现自家的猪场里开始出现高烧呕吐的现象,他迅速上报到当地畜牧局。但之后官方告诉他,不是非洲猪瘟,是另一种传染病。但王桂林养了10多年的猪,他知道当地官方所说的那种传染病可以通过疫苗预防,不会是当时的状况。他拍下照片和视频作为证据,但一直没有得到官方承认。王桂林说,第一波非洲猪瘟洗劫了当地95%以上,“幸免的很少很少”。他知道有些猪场有幸躲过了第一波,但后来也被第二波击中。

2018年11月17日,当母猪开始成批死亡后不久,王桂林就开始紧急抛售猪场的所有存栏。但当时的猪市还是供过于求的状态,只有130斤以上的才有人来收购,加上王桂林的猪场有病猪,售价只有每斤5.5元。王桂林说当时就是边卖边死。后来,他直接给猪场断水断电断暖。“是的,我们放弃了。给它吃的也还得死,还要买饲料。”最终,王桂林卖出去的猪只有470多头,剩下的包括270头母猪在内几乎全部死亡,只活下来3头。养猪买的保险赔了几万元。王桂林损失上百万元。

在2019年,王桂林在自己的养猪场试过养鸡养鸭养鹅,但都失败了。“我们本行就是会养猪,养小动物养不好。”等到2019年和2020年,生猪价格猛涨的时候,王桂林无猪可卖。后来,亲戚送给王桂林七十多头小猪,让他重操旧业,一边培育母猪,一边养殖肥猪。但到了2021年2月春节前后,当他养的母猪刚进入生育阶段不久,王桂林发现又有母猪发病了。他很快就出去找了大卡车连夜进山跟他来到猪场拉猪,因为一旦死亡,猪就不值钱了。

王桂林开着自己的小货车在前面给大卡车引路,两个眼睛的眼泪就啪嗒啪嗒流下来。“开着车,就知道今天晚上意味着就完了。”他说人在那种状态不是嗷嗷地哭。当天装车从晚上10点一直装到凌晨5点。猪被拉走以后,王桂林关掉手机,在床上躺了一天。

到了今年年初,王桂林养的猪又一次发病,但唯一有些安慰的是只死了大部分的育肥猪,14头母猪和十几头育肥猪幸存了下来。他再次上报给当地畜牧局,官方派人下人来。对方带着喷雾器,从进入猪场的路上就开始消毒,但到了王桂林猪场门口的时候,喷雾器里的消毒水打光了。对方最后只是进到猪场拍了照。王桂林说:“在路上就打完,到我厂子打就没有了。就那么不了了之了。”

工业化、环保、防抗生素滥用⋯⋯“猪周期”背后

养了26年猪的谷文华说,以前养猪没有明显的所谓“猪周期”,但是当资本和大公司出现以后,剧烈涨跌的猪肉价格周期开始明显。改革开放以来,猪肉成为可以大规模交易的商品,中国猪肉市场开始向工业化、规模化转型,尤其是在2006年中国大规模爆发蓝耳病(猪繁殖与呼吸综合症病毒)以后,政府大力支持猪肉生产体系的工业化和规模化,在生猪养殖、屠宰和加工等领域,通过政策和补贴培育大公司的出现。而根据不同的研究与分析,2006年,也是中国“猪周期”的开始。

在四川内江卖了快20年肉的龚武也觉得,以前的猪头价格涨跌没有那么剧烈。龚武在内江的村镇上卖肉,他每天都是去将近20公里以外的集中屠宰场点猪。杀好以后直接来回自己的摊位。而在以前,几乎每个村上的乡镇都有自己的屠宰场。

美国非政府组织农业与贸易政策研究所(Institute for Agriculture and Trade Policy,IATP)在2014年曾发布研究报告指出,在政策、投资和经济体系变迁的推动下,中国养殖业工业化的速度和规模惊人。2006 年后,随着政府把工厂化养殖作为解决食品安全问题的优先方案,这一进程得以加速发展。但报告也指出,过去七年里,中国猪肉产业的结构性变化之大、 发展之迅猛,行业的规模化速度之快,让行业和学界对这一变革还缺乏一个系统性的分析。

从八九十年代开始,洋猪(英国大约克猪、丹麦长白猪、美国杜洛克猪)和饲料进入中国,并且迅速统治了市场。直到现在,国内生猪品种也多是这三类品种或者杂交而来。在山东德州农村做了20多年兽医和饲料生意的黄绍永说,八十年代当地农村养猪多是土黑猪,“吃得多长得慢瘦肉少”,但当洋猪新品种和饲料喂养的新方式出现以后,老的品种和老的方法慢慢就消失了。老方法就是饲养一年、喂食玉米麦麸野菜等,新方法下的新品种,饲养时间缩短到半年以内,生猪可以完全靠饲料喂养。

养猪开始迅速商业化。不论是浙江嘉兴的谷文华,还是山东德州的黄绍永,在他们进入养猪行业的90年代到2000年,家家户户都有养猪的情况还非常普遍。谷文华说,嘉兴地区以前的养猪盛况几乎到了“路都走都走不通”的状态,不论是农田还是房前屋后,全被人们搭起了猪圈。

那时,另一个影响生猪行业的标志性事件出现了。2013年,在中国的国际大都市上海的江边,连续多日出现大量生猪的浮尸,高达千头以上。“黄浦江漂猪”震惊全国,引发养猪业与环境污染的讨论。谷文华说,很多猪都是从嘉兴漂过去的。当时,当地的养殖密度大,而且死猪丢入长江历来都有。再到2015年,中国正式推行新环保法,从此环保成为养猪行业头上的紧箍咒。

法律颁布后,拆猪棚一时成风,养猪场变成过街老鼠。2015年,谷文华在嘉兴农村的养猪场被勒令拆除,好在他及时在江苏南通的农村找到一处闲置的养猪场,很快就整体搬了过去。但到了2017年,江苏南通也开始清理猪场。谷文华再次被清退。所以他才带着自己的猪再次搬回嘉兴农村,找到上文所说的一家专业养猪场,租下了两栋。很多人来不及找到下一个落脚处,自己的养猪场就被强制拆除了。“他不管你的啦,里面有猪,就把你猪圈拆掉,猪漫天跑,他管你死还是活。”时至今日,污水处理等环保设施已成为建立标准化养猪场的必要条件,但价格不菲。

谷文华回想起来,仍然愤恨。他认为,提高环保标准没问题,可以通过提高处罚力度等规范的方式,让规模小、养殖效益差的养猪场自然就被淘汰,但不应该一刀切,直接禁养。“国家的政策就是搞来搞去搞农民好了。”谷文华说地方的环保政策在农村总以运动的形式出现,就像“一阵风刮过来”,比如禁止焚烧秸秆还田、禁止使用土灶。

与环保几乎同时到来还有国家限制抗生素使用的另一大变化。随着2016年以后国际层面愈发重视肉类养殖行业的抗生素滥用问题,中国也开始采取针对性措施,限制和禁止抗病和促成长类抗生素在饲料和养殖中使用。

但谷文华说,那是政策层面的期望,实际养猪场仍会偷偷加码抗生素的使用。因为政策的限制和禁止,抗生素的使用得到一定规范,但无法改变的事实是,养猪场的猪越多就越容易生病。“现在提倡‘无抗’养猪,不能用抗生素,(但)不用现在没办法养。”谷文华透露,在专业养猪场时期,他和其他养猪户一样全部按照规范标准养殖,给猪用药要全部记录,包括品类、用量等等。然而,实际用量往往远超过台账上的记录。比如,“(记录是)用1克药粉,其实我用10克也不止的”。谷文华如实回答原因,“没有10克它医不好病的。所以国家标准是标准,他们是讲讲的。”

不论如何,伴随着城镇化的进程,农村养猪的人都在越来越少。在江苏镇江做了十多年猪饲料生意的韩彩云说,自从2010年自己所在的村子为适应城市建设发展被整体转移安置到集体楼房以后,养猪便在当地消失了。因为当地开设了一家重型机械工厂,很多人去上班了。黄绍永的村子还没有被城镇化升级换代,但村里的人们很多都出去打工,“现在养猪的很少了”。

黄绍永说,在当地还在养猪的,规模都在几十头到上百头。有几个村子是专业养猪村,但非洲猪瘟爆发以后,几乎被团灭。好多养猪户都已经破产。“毁在了非洲猪瘟上了。”他说,很多人破产以后为了逃债只能跑路。

在湖北宜昌徐阳家的村里,在养猪热潮中加入的人们大多数都还在坚持。有的还在专门以此为生,但缩小了养殖规模。有的是年轻人把家里的养猪场交给父母,自己出去打工。有的是年纪较大的人,一方出去打工,另一方留下在家里继续养猪。

像赌

有一句关于肉类养殖的民间戏语:家财万贯,带毛的不算。意指养殖肉类动物本身存在极高风险。

徐阳没想到他家会在这一波的养猪热潮中赚到大钱。回看三年多以前的一些关键决定,他只觉得运气好。远在江苏养猪的亲戚偶然间告诉他的父母,非洲猪瘟让国内死了很多猪,接下来猪肉市场可能会暴涨。彼时他们还不以为然,中国那么大,还能没猪吗?

到后来猪价疯涨,徐阳和父母也十分心动,想要升级规模,但只是经过简单的成本核算,当时各项生产要素成本均在高位,升级需要上百万元的再投入。这个数字最终吓退了他们。然而,在2021年9月决定撤退之后,徐家才认真核算了过去3年养猪的账目,原来账面流水早已超过100万元。好在,他们及时撤退了。

徐阳说,大家掌握信息的渠道和能力有限,决定把身家性命拿出来养猪可能只是因为看到别人赚钱了。这是一个高度市场化和商品化的市场,谁都可以参与。然而,一旦进入市场经济之中,村里的人们通过外出打工和毕生节俭攒下的几十甚至上百万资本,只需要瞬息之间,就可以灰飞烟灭。“这是赌博,跟买股票其实是一样的。”

让养猪变成一件充满风险之事的还有政府。在中国,猪肉总让官方神经紧张。猪肉价格是考察通胀水平的重要指标,猪肉供应作为“菜篮子”工程中的重中之重,被列入各地一把手的政绩考核当中。这是一个受到政策强烈影响的领域。养了快30年猪的谷文华说:“国家跟小孩一样,今天想到干什么了他就干,明天不行了就不干了。”以前国家提倡农村大力发展养猪,到后来“绿水青山就是金山银山”,农村开始大搞环保,杀母猪拆猪棚清理违章搭建,等发了非洲猪瘟,猪没有了,各地政府又开始大肆鼓励农村养猪,大搞补贴,现在猪又多了,有的地方又开始在重复此前动作。

在自己的猪场被非洲猪瘟反复蹂躏之前,王桂林不认为养猪是一件有多大风险的事儿。如今他回想起来也会说,尽管账面资产已经有800多万,他的银行账户上却很少见到钱,因为总在买猪、买饲料、进设备、扩建猪场。也因为这样,他慢慢变成了当地的养猪大户和人人羡慕的头面人物。

王桂林兢兢业业,如今却落得一个赌徒下场。2018年以前,王桂林从来是银行的座上宾。但非洲猪瘟爆发后,加之Covid-19疫情延宕,银行不再给王桂林贷款,并且要求他限期还贷。在2021年6月以后,他再也无力偿还银行贷款的利息,因此上了失信黑名单,被不同的银行追债。他欠债600万,其中150万是银行贷款,其余借款几乎都来自亲戚朋友或者民间借贷。他说因为借钱,自己的亲情友情全没了。

在地方财政吃紧、全国经济形势下行的大环境里,中央发出的各种鼓励复产的政策在王桂林那里只是水中望月。王桂林想联合当地其他欠债比自己更多的养殖大户一起去向政府求助,看能否跟银行商讨出一个贷款方案,但无人响应,他们怕被当成上访者抓走。王桂林也被威胁过,说他建猪场的土地手续有问题,如果他敢去上访就来拆他的猪场。

王桂林还是自己带着各种材料去找有关部门,省里的畜牧局表示同情他的遭遇但无法干预银行和司法。县里他也去过很多次。也许就是因为去的次数太多了,有一次县长对王桂林并没有避讳,他直接告诉畜牧局的局长,“千万别跟他们提资金的事儿”。现在,王桂林既拿不到非洲猪瘟的补贴,也没有银行会再贷款给他。

“你说我们有什么错?是(非洲猪瘟)疫情把我搞没的,疫情又不是就我自己得了,他们没得,这整个是一个国难,像新冠(Covid-19),你说这不是国家的事情吗?”王桂林说。

根据美国农业部的数据,在2020年全球11.67亿头生猪中,中国的生猪量已经回到5.65亿头的高位,到2021年涨到6.71亿头,基本回到2018年非洲猪瘟爆发前的相同水平。2022年2月,国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》,其中提出“推进标准化规模养殖,将猪肉产能稳定在5500万吨左右,防止生产大起大落”。走入2022年下半段,生猪收购价格也在随着猪肉价格的上涨再次回暖,养猪的人看到希望。

但现在这些都与王桂林无关了。他还在想办法自救,但至今仍深陷在债务的泥沼里。王桂林有时候愁到凌晨以后也睡不着就去修耕地的犁,因为天不亮,什么也做不了。但他可能正在获得某种决绝后的平静,“我是连死的心都有了,这是我跟你说的实话,今年我49岁,连死都不怕,你说我怕什么?”

(文中徐阳、谷文华、王桂林、黄绍勇、韩彩云均为化名。)