「如果苏联解体并不见得必然在1991年发生,那是什么让本来并不太可能的进程变得不可阻挡?」

特约撰稿人 布犁

三十年前的12月25日夜,苏联总统米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)面容疲倦地出现在了苏联人的电视屏幕上。

人们早就知道他要发表自己的辞职演说了。就在五天前,在哈萨克斯坦的首都阿拉木图,俄罗斯总统叶利钦(Boris Yeltsin)、哈萨克总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)等十多个加盟共和国的领导人就已经宣布成立“独立国家联合体”。这个近三亿人口的联盟国家已事实上不复存在。改革年代嗅觉敏锐的电视节目和报纸已铺天盖地宣布了这一消息——如果有记者更敏锐一些,还会得到会议上的另一份决议——宣布终结苏联的领导人们为即将辞职的戈尔巴乔夫暖心地安排了退休后的免费汽车和保卫人员。

戈尔巴乔夫的演讲仪式性地宣布了从1917年开始的红色苏维埃政权画上句号。在1991年前后的数年之间,全球发生了天翻地覆的变化。东欧共产主义政权一个接一个在革命浪潮中崩解;昂山素季在缅甸加入反抗军政府的“8888”民主运动;萨达姆·侯赛因的军事冒险遭遇了全面的挫败;北京街头的学生和市民运动被坦克车和子弹中止;台湾解严;香港特别行政区《基本法》在全国人大通过……

苏联解体成了种种政治寓言和意识形态战斗的素材。毕竟在成王败寇的时代,胜利和失败能够“证明”许多论点:民主一定会胜利吗?市场经济一定会成功吗?软弱的领导人一定不会成功吗?在三十年后回看,不分派别和立场,所有人都在援引苏联解体的某种神话以证明自己正确。有人赞颂那些促成苏维埃红色帝国倒下的行动和人物,也有人大声疾呼要警惕“戈尔巴乔夫”。对于苏联解体的种种不同理解,构成了三十年来无数政治行动的背景音量和梦中呓语。

三十年后,苏联解体仍然以神话的形式存在于大众记忆中。神话的属性,让具体的人和事都变得模糊。戈尔巴乔夫和叶利钦都是怎样的人?苏联经济到底出了什么问题?民族矛盾如何影响了红色帝国的走向?问出这些问题时,人们往往茫然,或给出不知道从哪里听说的故事。

三十年后,这些有关事实的问题,仍然值得反复提出。

问题一:苏联必然解体吗?经历了漫长的勃列日涅夫时代,苏联从经济到政治与社会都僵化、停滞。解体看似历史必然。然而,在1989年东欧的共产党政权纷纷倒台后,仍少有人想象这个超级大国轰然瓦解。时人更常见的判断是,苏联人会为了保住国家,放弃改革,回到斯大林或勃列日涅夫模式,死气沉沉再延续多年。1980年代末的美国驻苏联大使马特洛克(Jack F. Matlock Jr.)也是这样认为:“他(戈尔巴乔夫)本来可以比勃列日涅夫掌权的时间更长。”

如果苏联解体并不见得必然在1991年发生,那是什么让本来并不太可能的进程变得不可阻挡?

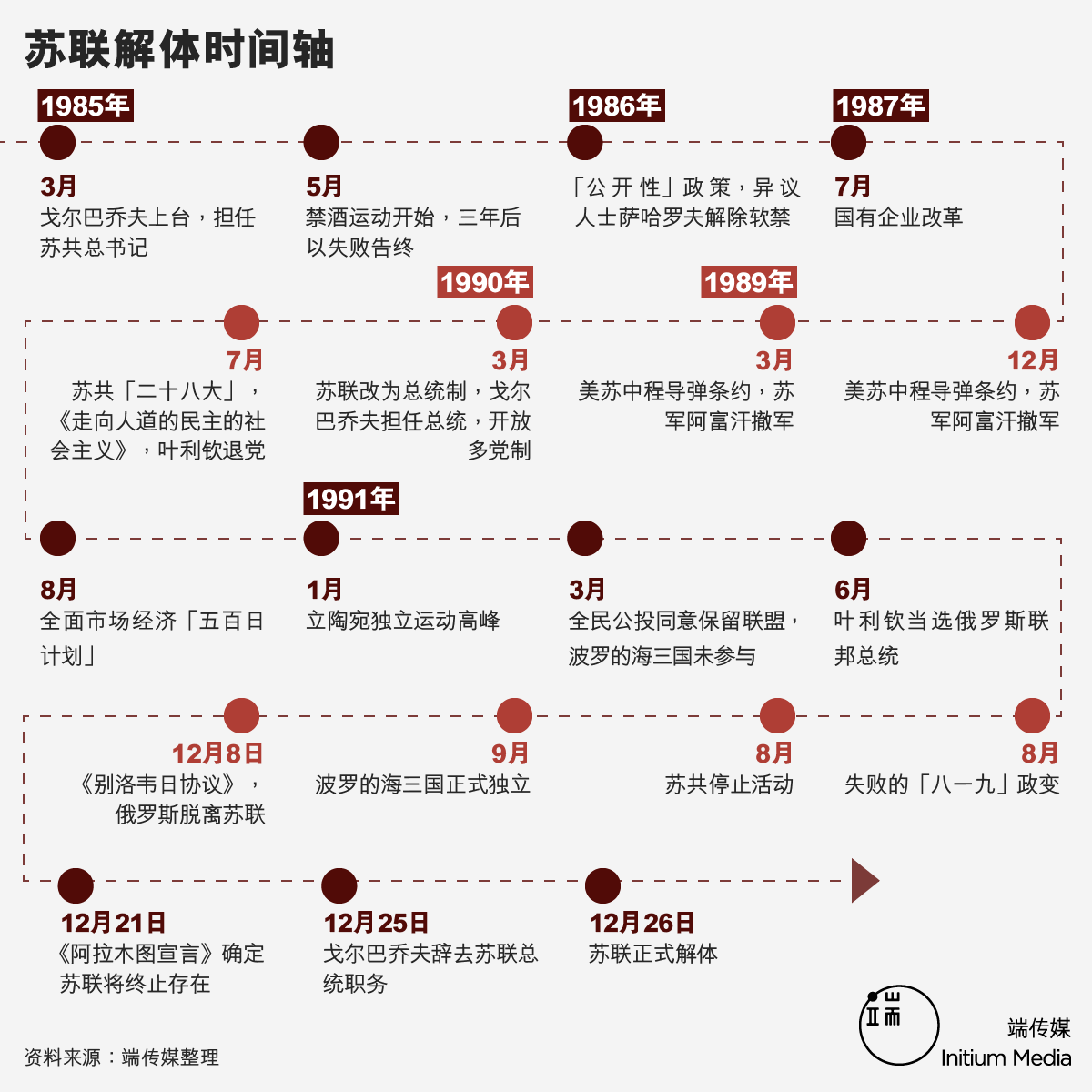

回顾历史,从1985年戈尔巴乔夫上台到1991年圣诞夜联盟解体的六年间,苏联曾有多次“命运转折”的机会。而每一次,试图“挽救”苏联的局中人们都走出了更促成瓦解的一步。

第一步是1987年的经济改革。戈尔巴乔夫上台后先是推行了极为失败的禁酒运动和反腐败运动:禁酒运动层层加码,全苏联酒类产量下降过半、损失大笔税收;反腐败运动撤换了大批官员,腐败现象却依然猖獗。1987年,戈氏推出一项新改革,试图在经济上“去中心化”和“民主化”,授予加盟共和国更大经济管理权,让工人参与管理,扩大企业自主。改革的结果是,企业工资自主性加大,超发工资成为常态,带来了苏联末期最严重的经济问题——“卢布倒挂”,即企业提升工资的水平远超消费品生产的增长水平,货币量相较于产品量大大超发,改革开启了苏联末期经济崩溃的第一步。

第二步是1989年到1990年之间的政治改革。改革主要是想加强戈尔巴乔夫对国家政治权力的掌控。出于这一目的,戈氏新设置了加入民选成分的最高权力机构“苏联人民代表大会”,再为了削弱保守的苏共党机器而新设“苏联总统”。与此同时,戈氏将最高政治权力和党分离,从宪法中删去了苏共一党专政的条款。

总统制却成为戈尔巴乔夫的命门。成为总统后,他无法再将诸多问题归咎为党的集体领导与“保守派”的阻挠。总统变成了吸引各方火力的焦点;非民选、由苏联人民代表大会间接产生的总统职务,令戈氏在民选的俄罗斯总统叶利钦面前合法性不足。而通过总统职务架空了苏共党机器,变相让戈氏失去了政治动员力,独自面对左右两边的同时挑战。

第三步是加盟共和国的独立运动。1989年开始,苏联各个加盟共和国陆续发布“主权宣言”,但直到1991年,戈尔巴乔夫都还有多次机会保住苏联。比如,1988年是戈尔巴乔夫下令撤换了波罗的海三国长期任职的第一书记,代之以更开明的人选——开明,意味着更同情三国的民族主义诉求。

又比如,在1989年,随着对苏联历史的“公开化”反思,波罗的海三国的独立诉求愈加明显,同年的“波罗的海之路”(Baltic Way)人链抗议,上百万人参与,独立进程加速。从始至终,戈尔巴乔夫都坚持三国不能脱离苏联。但他既没有采取政治手段挽回人心,亦没有按照强硬派的要求出动武力阻止。1991年1月,立陶宛民族主义派别“萨尤季斯”运动(Sajudis)和亲莫斯科派系在街头对抗,支持独立但对莫斯科较为温和的政府辞职。混乱局势给了莫斯科最后一次机会介入。苏军开上街头,造成“一月事件”,14名平民丧生。戈尔巴乔夫这时显然不再有政治冒险的决心,他下令苏军停止攻击。立陶宛独立成为定局。

戈尔巴乔夫试图在1991年3月以全苏公投和新的联盟协定挽救苏联。在波罗的海三国与亚美尼亚、摩尔多瓦不参与的情况下,超过八成苏联选民参与了公投,七成以上支持保留联盟。戈在1991年7月底和俄罗斯领导人叶利钦、哈萨克领导人纳扎尔巴耶夫商定了新的联盟协定。在这个决定他和苏联命运的时间点上,戈尔巴乔夫大概是感到了疲倦之后的放松,奔赴黑海度假。留在莫斯科的保守派们随即发动了“八一九”政变,葬送了戈氏保留苏联的最后努力。

1991年8月的“八一九”事件是苏共党内试图“拯救”苏联的尝试,也是对苏联命运的最后一击。新的联盟协定即将签署前,数名保守的政治局委员认为协定的新联盟过于松散,等于联盟将最终瓦解。于是在8月18日,趁戈氏度假不在首都,克格勃主席克留奇科夫(Vladimir Kryuchkov)和国防部长亚佐夫(Dmitry Yazov)等人成立“国家紧急状态委员会”,调集军队进入莫斯科。但委员会遭遇了叶利钦的挑战。后者以誓死姿态进入议会,发动群众上街。叶利钦的“勇武”映衬了紧急状态委员会的手足无措。副总统亚纳耶夫(Gennady Yanayev)回忆称,此时的国家紧急状态委员会内部摇摆不定,武力进攻议会的议程被搁置。政变最终失败。当戈尔巴乔夫回到莫斯科的时候,叶利钦已经掌控了局面,苏联解体变得不可阻挡。

问题二:戈尔巴乔夫推动了怎样的改革?

鉴于苏联的体制是曾经是“党控制一切”,那么就没有必要将戈尔巴乔夫的改革作“政治”、“经济”或“意识形态”等方面的区分。与其说1985年到1991年的苏联改革有什么具体属性,不如说它主要呈现为彻底和全面的“权力重组”。

在国家机器层面,改革从1989年开始在制度上削弱苏共的控制。1989年设立的苏联人民代表大会加入了民选成分,使得不少地方党委书记落选而退出政坛,并出现了民选的各加盟共和国苏维埃,拥有和莫斯科“唱反调”、在政治和经济上脱钩的潜力;1990年的总统制改革同时废除了“党的领导”,大幅弱化了苏共对社会经济和意识形态的掌控力;随后的俄罗斯总统选举,让苏联的主体部分出现了一个不归属苏共管理的权力中心——叶利钦的团队;叶利钦和戈尔巴乔夫的“双重权力”之争则最终以戈氏惨败告终。

令人惊叹的是,戈尔巴乔夫在改革初期推动的“公开性”改革——即放开舆论讨论、允许探讨历史尤其是党史问题、增加出版自由等等——得到了非常彻底的兑现。知识分子的理想主义和讨论在苏联的最后几年中井喷般爆发。以至于后来的诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇(Svetlana Alexievich)采访的1980年代亲历者们对那个年代的知识和政治生活留下了许多美好的浪漫回忆。与其说苏联的最后五年是改革年代,不如说,那是政治经济和社会力量的释放与松绑过程。

如果说开始还有人指责戈尔巴乔夫的改革“缓慢”或“折衷”的话,到了1990年,已经是戈尔巴乔夫开始跟不上自己改革释放出的社会力量与政治力量了。值得注意的是,戈氏的改革从来都没能展现出任何统一规划和部署、详细论证和讨论的过程。甚至改革的推行方式相当混乱、专断,带着浓厚个人色彩。比如,为什么包括取消苏共一党专政地位在内的激进改革能够推行?这其实非常依赖戈尔巴乔夫对苏共党内传统的利用——总书记的权威、政治局成员的唯唯诺诺,以及党的官僚们对权力斗争的恐惧。

问题三:叶利钦如何推动了苏联解体?

如果没有叶利钦,苏联的瓦解一定不会如此迅速。作为俄罗斯联邦第一任总统,他和戈尔巴乔夫之间的斗争大大加速了解体进程。

在1991年的“八一九”政变中,全球都看到了叶利钦的“勇士”形象:他穿着灰色西装,在最高苏维埃议会的“白宫”大楼门口跳上戒严的苏军坦克,背后是打出俄罗斯三色旗帜的市民。叶利钦双手舞动发表演说,号召人民保卫民主改革:“我们遭遇了右派的反动的反宪法的政变……俄罗斯人民已经做了自己命运的主人!”叶利钦以不怕死的姿态面对“国家紧急状态委员会”的清场威胁。在这场心理战中,后者输掉了全部赌注。

政变给了叶利钦发动群众的良机。被叶利钦动员上街头的人群不仅反对政变,还将矛头指向苏共本身。8月22日,抗议人群包围了克格勃总部,拆掉了其创始人捷尔任斯基(Felix Dzerzhinsky)的铜像;23日,在俄罗斯最高苏维埃,叶利钦当着戈尔巴乔夫的面签署命令,停止共产党活动,查封苏共中央大楼。

叶利钦在1991年民望高企,戈尔巴乔夫则沉入谷底,这是苏联改革的一个有趣侧面。苏联官方“全苏社会舆论调查中心”(VTsIOM)的“年度人物”评选数据显示,在改革中期的1988年,支持戈尔巴乔夫的比例达到了55%,叶利钦只有4%;1989年叶利钦达到了16%,戈尔巴乔夫仍有46%。到了1990年,这一情况已经逆转,叶利钦以32%比19%领先戈氏。1990年9月的民调“作为政治活动家你更喜欢戈尔巴乔夫还是叶利钦?”显示52%的民众更青睐叶利钦,戈尔巴乔夫只有21%民众支持。

这种逆转反映出苏联人对改革的想象日渐激进。而这也恰要“感谢”戈氏的改革。如同叶利钦在其自传《我的自述》中所说,“是他(戈尔巴乔夫)自己制造和启动了民主化进程的机制”,让权力来源从党机器转移到了舆论和选举。

戈尔巴乔夫本人并非选举好手。终其一生没有通过普选获得过任何领导岗位。而直到下台前的1991年,他仍然热衷于使用总统权威。叶利钦则展现出平民主义乃至民粹主义的气质——他亲近市民和工人,直接批评官僚,甚至在公开场合醉酒失态也让自己更加和普通人接近。1991年6月的俄罗斯总统选举中,已经退党的叶利钦拿到超过58%的选票,苏共候选人雷日科夫(Nikolai Ryzhkov)则只收获17%支持。

尽管在接任总书记之初戈尔巴乔夫信任叶利钦,甚至提拔他为莫斯科市第一书记以推动反腐败运动。但随着民主化改革推行,戈尔巴乔夫越发感到无法控制这个拥有号召力的人物。1987年,叶利钦被解职,调任无关紧要的岗位。他在回忆录里写道,戈尔巴乔夫告诉他:“我不会再让你搞政治的。”

选举政治的开启使戈尔巴乔夫的阻拦不但徒劳无功,反而带来了强大对手。叶利钦“背叛”了,带领苏共内外主张彻底民主化的群体向戈尔巴乔夫极限施压,令戈尔巴乔夫为了证明自己的改革派身份,不得不“走得更快”,在强烈保守和激进改革之间疲于奔命。叶利钦讽刺说,这是走“折衷”道路的必然下场。但不看政治立场,单就政治风格而言,当叶利钦发现能够追求自己想要的结果时,他会无视先前的协议与承诺,而单独以自己的方式解决问题。

苏联解体的关键一步便是如此。1991年12月8日,叶利钦完全不再理会已经和戈尔巴乔夫达成协议的新联盟方案,转而与乌克兰和白俄罗斯领导人在别洛韦日森林(Belovezh Forest)单独会晤。会议上三方签署协议,宣告苏联“作为地缘政治的现实已不复存在”。当其时,戈尔巴乔夫还在尝试着修改手上的联盟草案——这份建立一个新苏联的草案,本应在当年早些时候签署生效。

问题四:戈尔巴乔夫是个怎样的领导人?

当戈尔巴乔夫在1990年获得诺贝尔和平奖的时候,他在苏联的民望已经跌落了。而他在西方的名望如日中天。在1990年底辞职时,外交部长谢瓦尔德纳泽(Eduard Shevardnadze)暗示戈尔巴乔夫通过总统制攫取了过多权力。在欧美眼中简直是“壮士断腕”的改革者,在许多苏联人眼中则有阻碍改革的独裁倾向。

戈尔巴乔夫的两张面孔,源于他的个人领导风格。或多或少是这样的风格,让他成为“丢掉一个帝国的人”。

无数的回忆录与历史记录都提醒我们,戈尔巴乔夫在施展权力时相当自负,乃至于不愿听取不同意见。美国大使马特洛克回忆称戈氏是个“执拗之人”,“一旦认定某条路,他就会坚持到底,而完全排斥其他可能性,并利用所掌握的全部操纵性技巧来获取某种东西,而对这种东西他本人并不见得有浓厚的兴趣。”

现实中,戈氏从头到尾不断和自己的左膀右臂闹翻,先是利加乔夫(Yegor Ligachyov),然后是雷日科夫,再往后是谢瓦尔德纳泽。令人困惑的是,他尤其喜欢以传统苏共政治模式来培植亲信——安排默默无名乃至能力不足的人到重要岗位,这样这些官员就会对他心存感激,成为他的心腹。

在执政的五年中,戈尔巴乔夫似乎对达成政治妥协和传统的党内民主集中制越来越不耐烦。1985年上任后,他陆续撤换了政治局委员,以使得政令能够更顺畅推行。在改革遇到阻力后,他似乎觉得和同事们已经不可能沟通和达成共识,转而利用总书记权威强行在1990年推行总统制,并同时从宪法中取消苏共的领导。他失算的是,作为一名共产党干部出身的领导人,他高估了自己适应、控制民意和舆论的能力。

在意识形态上,无论他日后作出何种表态,在苏联解体的前前后后,戈尔巴乔夫从始至终是社会主义者;尽管他远非理论家,对社会主义、马克思主义和列宁主义的论述更是毫不系统。此外,戈氏尤为坚持人道主义。这令他在各种重大历史节点总是避免流血。美国人认识到,并在1989年的东欧充分利用了这一点。马特洛克主导的美国大使馆曾多次报告华府称,他们相信戈尔巴乔夫不会镇压东欧的政治变局,因为镇压会导致他的改革走回头路,而戈氏不会选择回头。

苏联末期的改革进程是这样诡异:戈尔巴乔夫一边努力加强自己的权力,一边快速地失去权力。这并不意外。问题不在于政治权力多强,而在于政治权力是如何施展的。戈尔巴乔夫的权力操作,使他的改革和挽救苏联的理想彻底失败,但也多少因为他的个人风格,苏联解体和权力过渡以和平的方式完成了——尽管苏联解体后的经济灾难和地缘政治困局至今仍是极为血腥和残酷的。

问题五:苏联经济为何快速崩溃?

苏联解体前,市面上的状况已经反映出了经济政策的彻底失败。1990年下半年开始,包括粮油、肉制品罐头在内的生活消费品都开始凭票限额供应。美国驻苏联大使马特洛克记录了这一时段的经济问题:戈尔巴乔夫的改革试图引入市场机制,但是改革的执行者如总理雷日科夫并不了解市场规律。他批评苏联的主宰者们坚持将国有资产掌握在自己手中而不推向他眼中的有效政策——激进的私有化和市场化。

马氏的观点代表了从里根到布什时代美国政策制定者和主流经济学家对苏联经济崩溃的典型理解:苏联的计划经济僵化、死板,导致消费品不足,最终降低了苏联人的生活质量,带来了严重的经济危机,促成了苏联解体。

但苏联经济的崩溃与其说是被计划经济拖垮,不如说是直接源于改革和国际国内局势变化,令原先的计划经济体系彻底被破坏。旧体系的崩溃和新体系的付之阙如共同促成了1990年到1991年的经济大衰退。

戈尔巴乔夫时代并非“只有政治改革,没有经济改革”,尽管很多人都会这样以为。不过,戈氏的经济改革持续时间不长,且并不连贯。持左派立场的美国经济学家科兹(David Kotz)将之分为三个阶段:第一阶段是1985年到1986年,这一阶段的主题是“加速”,在原有的计划经济体系内修补,提高效率改善管理;第二阶段是1987年到1989年。这一阶段推行了更激进的经济改革,但仍保留苏式社会主义经济系统;第三阶段始自1990年,“经济改革”快速变成了“经济革命”,体现为全面不保留地引入市场经济和资本主义经济,废除计划经济模式。

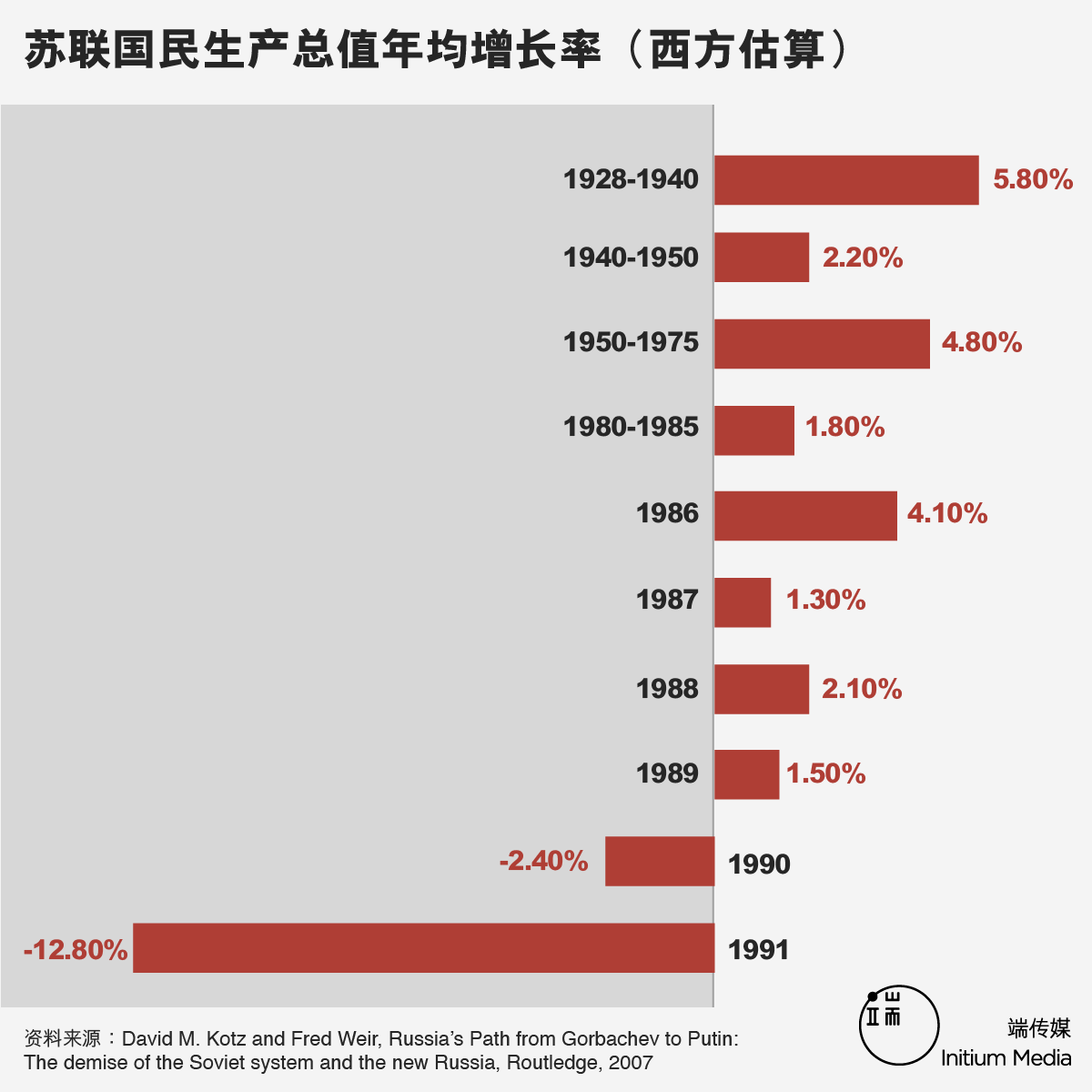

国外估测的数据显示,苏联经济直到1989年前都有稳定的低速增长,甚至,戈尔巴乔夫的初期改革使得经济增长有所加快。但这一时段的经济改革带来了三个问题。其一是卢布超发、价格“倒挂”,“有钱买不到商品”变得更严重;其二是体制改革削弱了原先中央政府提供的固定投资,使生产动能不足;其三是改革中央计划体系也影响了税收渠道,让莫斯科的财政能力不断减弱,赤字不断加大。

到1990年,莫斯科已经面临着内外的巨大压力:在外,东欧的共产主义政权倒台,苏联失去了最大的进出口市场;在内,政治改革使得各个加盟共和国拥有经济路线上的实权。而苏联计划经济的致命问题是,任何产业链都会被拆分到不同的加盟共和国,往往一种产品只会安排其中一个加盟共和国的一家工厂生产。于是政治的去中心化也带来了产业链的瓦解。1990年到1991年间,苏联经济开始萎缩。1990年国民生产总值下降2.4%,1991年则下降13%,每年的固定资产投资也下降25%左右。

缓慢的改革变得难以为继,激进的经济革命开始。更市场原教旨的经济理论铺垫已经在“公开性”中得到了广泛认可。但与此同时,苏联末期的混乱中,事实上没有建立任何新的管理体系:叶利钦和戈尔巴乔夫曾经在1990年8月推出了激进的市场化改革——“500日计划”。戈尔巴乔夫先是支持,随后明显有所挣扎并退出了计划。

这种混乱使得在回溯苏联末期的经济崩溃时,不同立场的人将得出完全不同的结论——有人认为苏维埃帝国是被计划经济拖累了后腿,有人认为它是被市场经济搅乱了根基。而实际上,在解体前夜,苏联的计划经济体系已经被内外政治动荡带来的冲击击溃,新的体系则没有任何机会建立。早在叶利钦时代的“休克疗法”之前,苏联经济的“休克”就已经降临了。

1975 年,苏联莫斯科红场举行的阅兵式。摄:Express/Archive Photos via Getty Images

问题六:苏联的民族矛盾无法调和吗?

1990年底,62岁的格鲁吉亚人爱德华·谢瓦尔德纳泽在苏维埃会议上用带着格鲁吉亚口音的俄语慷慨陈词,他指控苏联的改革已经停滞并走向独裁,随即宣布辞去已经担任了五年的外交部长职务。

同一年,刚满50岁的哈萨克第一书记努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在莫斯科遭遇了一场小小的挫败——他本被视为第一任苏联副总统的有力人选,但戈尔巴乔夫不知是惧怕他的魅力抑或是要满足自己的亲信,提拔了默默无名的保守派亚纳耶夫出任这一职位。一年之后的1991年,纳扎尔巴耶夫将再次被提名为苏联总理,但在他就任以前,庸碌的亚纳耶夫参与的那场八月政变将彻底葬送苏联本身。

非俄罗斯族政治人物在苏联末期的政治中扮演的角色举足轻重,多少反映出苏联“民族问题”的复杂一面。这是将苏联视为“民族的监狱”的观点所不能尽信的一面。在《苏联解体亲历记》中,美国大使马特洛克将苏联称为“帝国”,“这个国家一直是采取单一形式进行统治,民族和地方利益并不是考虑问题的原则”。马特洛克敏锐地观察到,苏联将各个加盟共和国设置为单独的“民族国家”,却并不保护他们的传统文化和习俗。在每个加盟共和国,人们的生活都“苏维埃化”了。不过,他没有看到的是,正是在官方语言和“苏维埃人”的基础上,苏联在加盟共和国中“设置”了一整套“民族国家”的形式:官方为不同民族安排文化符号和身份标志,每个加盟共和国都要有“本民族”的文学和艺术。甚至,在成立之初,斯大林还帮助将一些“民族国家”变得更为纯粹——比如大规模迁出立陶宛的波兰人,带来一个更“立陶宛人”的立陶宛。

将苏联的分崩离析归咎于民族“压迫”是一种方便解读。但它无法解释中亚国家尽管被大量的俄罗斯人和乌克兰人迁入“殖民”,却一直希望保留联盟直至最后一刻的立场。也无法解释亚美尼亚因为和阿塞拜疆的领土冲突而酝酿出脱离联盟的情绪。至少,在戈尔巴乔夫改革之前,苏联的民族问题远没有达到1990年和1991年的程度。而就算在联盟瓦解的一刻,民族冲突也并不太发生在俄罗斯人和地方民族之间:在第比利斯,格鲁吉亚人抗议阿布哈兹人;在埃里温,亚美尼亚人抗议阿塞拜疆人;在巴库,阿塞拜疆对亚美尼亚人义愤填膺;在奥什,吉尔吉斯人和乌兹别克人互相攻击……

至于波罗的海三国的独立运动,早在1988年就蠢蠢欲动。对他们来说,加入苏联是二战中苏联和纳粹德国的秘密条约的产物。而苏德密约随着戈尔巴乔夫的“公开化”改革被反复诘问。波罗的海的“民族问题”,更多是历史正义问题,针对的是整个苏联的体制和斯大林时代就开始的历史叙事。

戈尔巴乔夫任内对民族问题格外迟钝,似乎并不认为加盟共和国将最终变成苏联的掘墓人。他在刚上任不久的1986年撤换了担任哈萨克第一书记20年的库纳耶夫(Dinmukhamed Kunaev),导致哈萨克学生抗议,镇压中近百人伤亡。1987年开始,亚美尼亚人和阿塞拜疆人围绕着在阿塞拜疆境内亚美尼亚人聚居的卡拉巴赫区(Nagorno-Karabakh)的归属问题产生了激烈冲突,不断有民众上街游行示威,乃至出现了小规模的族群驱逐和仇杀。戈尔巴乔夫除了派军维稳之外并未以中央身份介入调停。冲突愈发扩大,1990年1月发生在阿塞拜疆巴库的抗议和骚乱以血腥镇压结束。在格鲁吉亚和亚美尼亚,情况也是类似。

也许是因为相信自主性能够解决问题,也许是因为已经焦头烂额,尽管戈尔巴乔夫一心想要保留联盟,但除了对加盟共和国下放更多权力之外,他没有做什么实际的政治工作以挽救他心中的国家。1991年的新联盟协议只是试图规定一个更为松弛的,名义上的邦联,但在其草拟时,并不对莫斯科负责的、由地方选举的议会已经在实际行使各个加盟共和国的内政权力了。很快,戈尔巴乔夫还能控制的苏联国家机器也将在“八一九”政变之后落入叶利钦手中。1991年9月到11月,叶利钦以俄罗斯联邦的名义宣布中止共产党在俄罗斯的运作,将苏联的部委官僚和党产全部变为俄罗斯联邦的行政机器和资产。

就这样,对苏联的最后一击是由俄罗斯人的“主体民族”意识完成的。在这里,苏联的民族政策最终扮演了“积极”的一面——至少,解体的过程总体是和平的。令人最担心的大规模族群清洗和仇杀并没有发生。苏联末期的大俄罗斯主义没有狂热地诉求俄罗斯帝国的领土,他们甚至只在乎立刻离开这个“压迫”自己的同盟,以至于他们觉得那些其他的,曾经属于俄罗斯帝国的民族和他们的土地——以及这一切存在的条件——即一个联盟国家,是俄罗斯人“解放自己”过程中的负担。