文: 周褶褶

9月6日凌晨一点多,伦敦希思罗机场人迹寥寥,我拖着两个行李箱,在口罩和护目镜的掩护下喘着粗气。

未来的30个小时,我将经历有生以来最吉凶未卜的一段航程。不到飞机落地那刻,我无法预知结果。

随身的双肩包里是厚厚一沓回国文件:核酸和抗体检测报告,疫苗接种证明,手机小程序里倒计时32小时失效的“绿码”。另有应急物资若干,饼干、水、消毒棉片,和一张机场过夜的薄毛毯。

如果说留学这年的前90%,我和其他外国同学一样吊儿郎当地对待新冠,那此刻的我俨然一只被惊吓过度的鹌鹑,分分钟进入高度战备状态。

·· 01 ··

拐点是一个月前,我临时抱起佛脚,开始研究回国攻略。

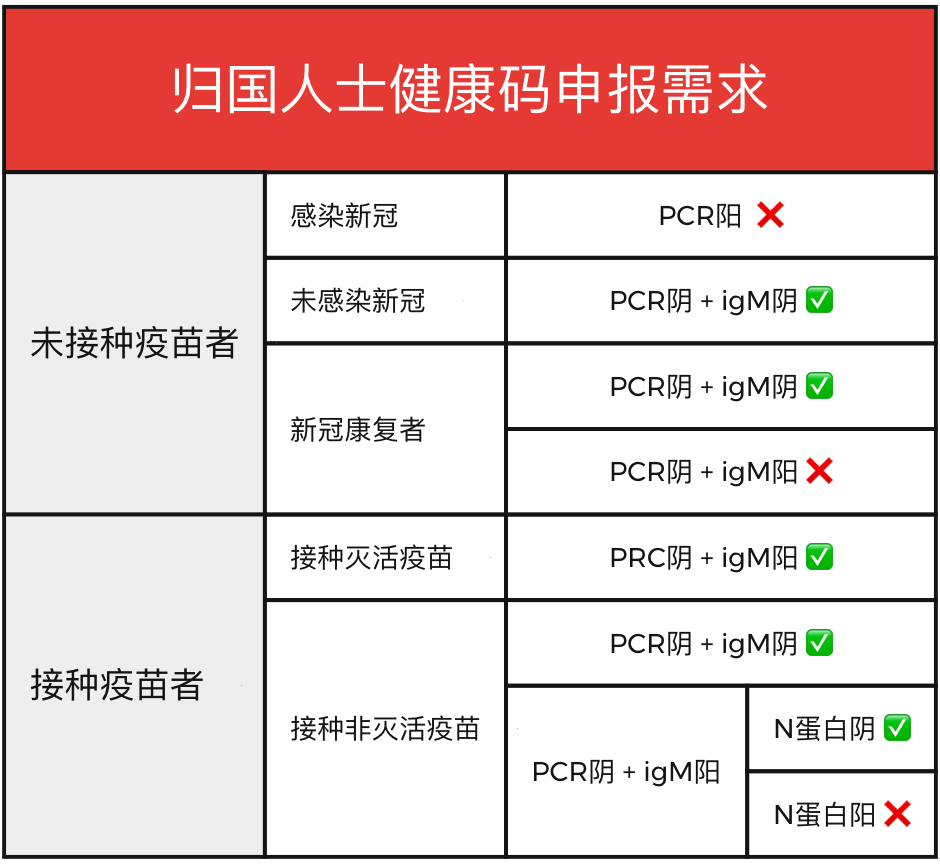

于是PCR,igM,N蛋白这一连串乱码似的生化符号扑面而来。说实话,我的大脑一直抗拒它们,一看就宕机。但这是回中国的“必考题”,此刻我务必烂熟于心:

PCR是最常见的核酸检测法,代表体内是否有病毒存在;igM是短期抗体,代表人体近期是否感染过病毒。一直以来,“双阴报告”是每一个海外华人的回国标配,即PCR核酸阴+igM抗体阴,大使馆才给批绿码。

疫苗逐渐普及后,很多人抗体也阳了——那么,这到底是感染了病毒,还是疫苗后的应激反应?大使馆新规如下:国产灭活疫苗接种者,核酸阴+igM阳可回国;国外非灭活疫苗接种者,核酸阴+igM阴,或核酸阴+igM阳+N蛋白阴可回国;随着疫情深化,这些规则也层层加码。此外还有一条九曲回肠的新冠康复者路线,我至今没弄明白。

对英国的出发者而言,自去年年底中英断航,至今回国仍要经第三国中转。所以我得在伦敦和中转机场做两次双阴检查,取得两次健康绿码后才能通行。相当于上述难度系数乘以2。

为了不被“挂科”,8月8号,我来到伦敦中国城一家大使馆指定的检测中心预检。那时距离航班起飞还有29天。

直到护士把针管扑哧插进左手静脉开始抽血时,我还是气定神闲的:我的核酸检测从来阴性,饮食健康运动规律,上个月还集齐了两针辉瑞疫苗,当夜活蹦乱跳,全无任何副作用,被朋友亲切地称为“赛博格”体质。虽说疫苗会导致igM值狂飙,但小道消息里专家纷纷表态,一般2-4周内igM就能转阴。还用说吗?我肯定是大数据里最标准的人类。

然而第二天检测结果一出来,我被现实啪啪打脸了。邮件里大写的红字:POSITIVE(阳性)。突然就慌了。

我想起小红书上不少海外华人的哀嚎,就因为临回国前双检,猛地查出了igM阳性。其中有长阳的康复者,也有人一直无症状,压根不明白身体里的抗体怎么来的。

渐渐地, “降igM值”成为海外华人生活的关键词。滞留者们发明了各种偏方,每天3-3.5升水,戒辣戒咖啡,3次连花清瘟胶囊加维C泡腾片,早上俩鸡蛋补充蛋白质……最后却不得不承认:这是一门玄学。有人神仙体质,十天就阴了,也有人阳了大半年,像被判了“无期徒刑”。一位伦敦博主今年1月感染新冠, igM值足足阳了七个月。一再枯等,回不了国,她在社交媒体上难过地写道,“新冠康复半年,我还是个阴阳人”。

理论上,我的核酸阴、抗体阳,也算“阴阳人”。不过根据新政——只需要补查那个叫“N蛋白”的指标,但凡阴性,说明我未曾感染过病毒,也能拿到绿码登机。

但我突然心虚了。记得今年四月,我的嗓子似乎不舒服了好几天……万一的万一,我也是无症状感染者呢?这么想着,我即刻扑到中国城补了第二管静脉血,等待N蛋白最后的审判。

当夜无眠。我被没完没了的思绪缠绕着。首当其冲的是对“新冠康复者”这个标签——心理而非生理性的恐惧。目前英国疫苗普及率已超过80%,感染新冠就像一场小感冒,在家歇歇就好。但对想回国的华人来说,一旦感染有了“案底”,那就是一枚埋伏在未来的定时炸弹:

首先,我可能无限期滞留海外拿不到绿码,像乌兹别克斯坦大使馆甚至声明,“不再为有感染史人员和IgM长阳人员审发健康码”。其次,也许我幸运上岸,但旅途劳累,指不定 “中途返阳”,被隔离后遣返。更可怕的是回国后才复阳,成为“千里投毒”的范本,行踪昭告天下不说,还可能被网暴。另一种选择是隐瞒感染史,等待所有指标转阴后再回国——但这得承担刑事责任啊。

我开始思考滞留英国的“后事”。房子退了住哪里,生活费没了吃什么,igM值怎么降?每天喝3升水可以忍,但每周花105镑查抗体查到自己胳膊肘密密麻麻全是抽血的针眼就忒惨了。以及,假如我是传说中的igM长阳体质……去做血液透析有用吗?

我感觉被绑架了。劫持者是体内那个无影无形的指标。

记得第二天伦敦久违地阳光很好,我被晒得头昏脑胀,正在Waitrose里心不在焉地翻着水果,并以每两分钟一次的频率查看着手机邮箱。中午12:26分,结果叮地来了:SARS CoV-2(COVID-19) N-Protein Test Result: Negative(阴性)。

警报解除了。

*的。我死死攥住手里那袋橙子,忽然很不争气,哭了出来。

·· 02 ··

9月6日凌晨四点半,希思罗机场值机柜台排起了S型长队。一位金发空姐对我说,“green code, please”(请出示绿码) 。

我出示来之不易的健康码。手机屏幕里高饱和度的圣洁绿光映了空姐一脸。“请安排一个附近没人的座位。”我说。

“他人即地狱”,这是我此刻的信条。八月以来,我杜绝了一切非必要的社交活动,所有道别以电子邮件进行。不得已出门时,我把自己捂得严严实实,街上谁冲我点头微笑,我第一反应是低下头往回缩。

唯一的例外是见Michael,他是我宗教人类学的教授,临行前我终于约到他的档期,成为这年唯一与他线下面基的硕士生。心里其实非常忐忑:万一被教授传染了怎么办?毕竟解封后的英国高校就是个大型病毒培养皿。又实在不甘心。我不想这一年留学生涯就像出了个假国,除了撅在电脑前没完没了的网课和reading,什么也剩不下。

大概是人类学家共情能力比较强,当说到为了回家我付出了机票约5300镑、检测费180镑+389镑+319欧、无法承担任何风险后,教授体恤地说:我已经打完两针疫苗,早上刚在学校做了核酸检测,希望不会对你造成负面影响。

Michael请我吃饭。我不敢逗留餐厅室内,我俩便打包了盒饭,在学校附近的林肯公园里坐着,边吃边聊了一中午。那时距离我登机还有66个小时。

·· 03 ··

伦敦飞往法兰克福的LH921次航班开始滑行。这时早上6点半,天蒙蒙亮,舱外那个日增3万病例的国度越来越模糊,我倒吸了一口冷气。

今年五月初,我开始规划这趟归程。当时网站上回国机票琳琅满目,价格也才一万出头,我从容地囤了一张2.4万的维珍直航和一张8000元出头的超低价转机,心想:稳了。

然而我又盲目自信了。直到六月考完试闲下来刷刷朋友圈,我才意识到机票背后的水深且浊,处处暗礁伏没。不同中转航线间是有鄙视链的,其售价与稳定性成正比:最稳的是双汉莎,双芬兰和北欧航空;法航和荷航则是“天坑”不断,要么动辄超过5个病例被熔断,要么中转时出现大批“假阳”;至于超低价的埃及航空之类,大概率还没飞就被“无限期取消”了。

这不是买机票,这是一场赌博。

越看心里越慌,于是某个夜深人静的晚上,我犹豫再三,又押了一张双汉莎的商务舱,四万七。这个价位是倾家荡产了点儿,但那个节骨眼,能买到可以免费退改的机票兜底已经不错了。

我的同学L很是佛系,直到七月还没有买机票,计划返程时才发现官网已经全部售空。她急了,跑去网上搜“英国回国”,铺天盖地全是票务中介,俗称“票代”。L随机找了两家询价,其中一家信誓旦旦:一万三,立即出票。

一来价格诱人,二来十万火急,再三确认这家旅行社的资质后,L汇出1.3万元订金。然后这个票代消失了。L给旅行社打电话,对方说:我们根本没有这项业务,也没有这个人。

意识到被骗,L电话去报警,警方说案发地在英国,对方很可能是驻扎在东南亚的诈骗团伙,“这个我们管不了”。

L很灰心。只能回归传统渠道,买了一张双汉莎的经济舱,3.5万。

被宰,被骗,被熔断,被超售了座位的国际航司莫名其妙取消机票,或者流氓似的索要加钱。这些都是2021年度归国留学生要面临的生活日常。毕竟此时此刻,全球化摇摇欲坠,航空公司们自身难保。似乎百年现代化煞费苦心搭建起来的商业文明荡然无存,回国返程的失序和混乱,像一个逃无可逃的时空黑洞,碾压着亟需回家的“刚需”们。

那阵子,我每天睁眼第一件事就是刷手机,看最新的熔断快报,看囤积的航班和座位是否幸存。果然不负所望地,到了桂香八月丰收的季节,我手里三分之二的机票都被取消了。那张4.7万的天价机票成了我的救命稻草,稳稳撑到了起飞这一天。

后来我在机场排着那条没完没了的长队时才得知,好些人花了7万才抢到票。其中一位说:“这是诺亚方舟的船票。”

·· 04 ··

上了船,心还是吊着的。一个半小时以后,中转机场还有“四百万种死法”在等我。

常见的死法是PCR核酸转阳死,和无意间接触了转阳患者被“密接死”。曾有“遇难”的网友表示,因在机场热心帮人预约双检“喜提密接”,被迫返回英国,损失共计小8万人民币。机票,双阴检测,疫苗证明,绿码,密接……任何一个因素出现波动,很可能全盘皆输。

尽管我这条双汉莎法兰克福线号称“最稳航线”之一,不会蛮横地拒载密接,却也有个致命的痛点:检测中心。

德国时间上午9点过,LH921航班落地法兰克福机场,商务舱第一批下飞机。我一路小跑,按照手机里的地图攻略来到Z50登机口,吁,双检中心还没有开门,不知哪来那么多中国人,已经排成一条长龙候在门口了。我排到了约第102位。

据前人表示,这个名叫Centogene的检测中心完全是德国人的反例,不但经常不按时开门让数百号人苦等,还时不时出现事故,实验样本遗失、报告迟迟不出、个人信息未录入……几乎每个航班,总有几个人被随机滞留。阿弥陀佛,但愿我不是那个天选之子。

“这是我第二次飞了。”不知什么时候,排我后面那个20岁出头的男生说起话来。男孩叫W,是英格兰北部一座城市的中国留学生。今年6月,英国高校解封,学校鼓励学生体验线下课。他一向谨慎的好友去教室上了两次课,阳了。一个从来不出去玩、不聚会的人都能感染?他感觉此地不宜久留,花了3万8买了一张7月的超级经济舱,“再不回去就回不去了”。

W退掉了学生公寓,注销了英国银行卡,然而在哥本哈根中转时,他的igM值意外转阳,拿不到登机绿码,“整个人都傻了”。之前,W预检的结果从来都是双阴。他怀疑自己被“假阳”了,提出再测一次,机场的检测中心拒绝。此时W仍有一线生机:他在国内打过疫苗,赶紧补上证明,绿码仍然在望。

可惜,一个验证码最后成了压死他的那根稻草——十万火急申请疫苗证明时,W发现自己的国内手机卡放进行李箱直挂托运了,收不到验证信息,卒。

经过那次中转机场一日游,W感觉自己苍凉了许多,“以前我是很乐观的一个人,现在所有事都会往最坏了想”。

我们有一搭没一搭地聊着天。不知不觉,排队已经将近四个小时,抽血的德国医生终于悠悠然上班来了。一查,他们迟到了一个多小时。

·· 05 ··

队伍缓慢地挪动着。排队者大多是学生,熬了通宵坐最早的飞机赶来,这会儿都一脸疲态,大多靠墙瘫下了,扶着行李箱正在半昏睡。我想这条归国长队里一定“藏龙卧虎”,每个人都背着沉甸甸的故事,就在我随机聊天的飞友里——有人护送轮椅上的父亲回家,也有人回国看病,而在我和W的后面,排着一对在伦敦读书的小情侣,他们是新冠康复者。

女生是南方人,软软的声音,回忆起感染经过还很委屈:一整年小心翼翼不怎么出门,临到回国的前一周,约了最好的朋友来家里吃饭,结果第二天朋友发来消息:我中招了,你们也去查查吧。接下来几天,两人陆续出现症状,拉肚子,喉咙不舒服,一查,双双阳性。就这样,第一次回国计划泡汤了。

“感染了以后是真的很害怕,”男生S说道。根据时间节点,NHS的医生认为他们感染了目前最肆虐的德尔塔变异毒株。这种变株传染力极强但毒性并不高,十几天以后,他们的PCR转阴,连igM值都降到了0.3以下。没多久,他们拍CT,查核酸,走完了大使馆要求的所有康复者流程,又花了14万,抢到两张这一程的回国商务舱。

病毒没有给身体带来任何后遗症,反倒给人际关系带来了“很有趣的变化”,S说。确认完全康复以后,正好女生过生日,他们邀请了几个伦敦的朋友,大家纷纷婉拒。“后来他们把礼物放在我们家门口,也没有见面。”

和感染他们那位“最好的朋友”,也不再联系。

这段感染史,除了父母,S没有告诉任何亲戚。他知道“新冠康复者”是一个敏感而高危的社会身份。回国前他反复推演了各种可能性:在法兰克福机场核酸返阳了怎么办,出了红码怎么办,在上海海关被救护车拉走怎么办。

从那一脸绷紧的神情,我猜,他的回国焦虑是我的十倍起跳。

·· 06 ··

这天的检测中心奇迹般地没有掉链子。排队6个小时后,“双检”完成了。又3个多小时后,我在官网上刷到了第二程的检测结果。

核酸阴性,这毫无疑问——不然我这会儿已经上社会新闻头条了;

可是,igM值为什么又阳了?明明48小时以前,据伦敦那家号称异常严格的检测中心显示,我的igM已经成功转阴了——这可是我一个月以来疯狂喝水,戒断咖啡和川菜,每天恶补四粒连花清瘟胶囊的革命成果啊!

更诡异的是,刚刚打完两针辉瑞的我,igG长期抗体居然呈阴性——搞了半天,我这四个月都在 “裸奔”?

一说是不同实验室仪器的敏感度不同,又一说是普通实验室测量抗体的胶体金法并不准确,而回国者的命运就牢牢捆绑在这堆上下飘忽的数据上,哪怕它自相矛盾,失之千里?

还好我有N蛋白阴性护体,顺利拿到了第二程绿码。S也兴冲冲跑来,“我拿到了免死金牌!”那时离登机还有两个小时,汉莎休息室里,国人问候的声音此起彼此:你绿了吗?我绿了!

我和飞友们各取了一大杯酒精,在候机室干杯庆祝。S突然强调:对了,到了海关,千万不要和工作人员说话。他去年有个朋友从青岛入关,由于在海关随口说了一句“飞机上空调开得有点冷”,还没出机场就成了“疑似病例”,被救护车拉走,还被强迫肛拭子了。

大家又一阵哄笑。

当时几乎喜极而泣的我们并不知道,两天以后在巴黎戴高乐机场,驻法大使馆将因疫苗证明无法核验,无法给igM阳性的中国人发放绿码,于是20余人被滞留机场——他们的检验结果,和我一模一样。

我们也不知道,这些天在芬兰的中转机场将出现四起阳性病例,吉祥航空将前三后三排的健康乘客定义为“密接”,拒绝他们登机,导致共计67人滞留,其中大部分是中国留学生。一些人无奈返回英国,面临14天的隔离和4次核酸检测。还有6名乘客的英国签证过期,只能“黑”在赫尔辛基机场度日。

所谓生与死,无非是个概率问题。我只是侥幸罢了。

·· 07 ··

仿佛历经九九八十一劫,返回东土大唐取得真经。终于落地上海浦东后,我感觉整个人被抽空了,在隔离酒店昏睡了两天。喉咙里的干涩感隐隐作祟。我怀疑是8天4次的深度咽拭子戳伤了咽道黏膜,又怀疑蛰伏体内的病毒正在一步步苏醒。每次房间有人敲门或是电话响起,我会条件反射地打个冷颤。我怕一个声音传来:对不起,你阳了,救护车在楼下等你。

隔离期间在线闲聊天。L说,虽然完成了隔离,但这段回国经历让她陷入了长久的PTSD。她甚至做梦发现自己忽然阳性,被全网网暴。

同学JJR则说,也许将来会出现一种人类学研究群体,叫2020年代的“新冠难民”。

我说我们回国挺顺的,也算“难民”吗?

在中转机场查抗体被扎穿了血管,正在家乡接受14+7+7隔离的她说:当然算。

接下来这周,我乘坐的LH728次航班出现了3例新冠阳性,连带至少88名乘客被升级为医学隔离。“上海发布”通报了其中一起病例:“中国籍,在英国留学,自英国出发,经德国转机,于2021年9月7日抵达上海浦东国际机场”。

我窝在被窝里看着这段描述,忽然有些恍惚。

这个人,难道不就是我自己吗。

注:本文提及的留学生都不愿实名。他们给出类似的理由:害怕被人肉。

– END –