—— by weixin 谢廷玉 新京报书评周刊

天下苦证件照久矣,对证件照的吐槽不分古今中西。如果让某人挑出一张自己最难看的照片,那么TA的证件照有很大概率入选。

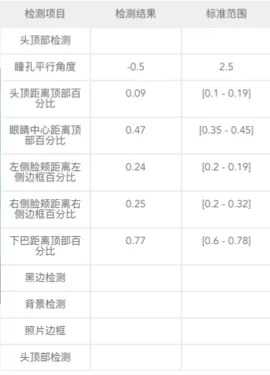

近年来,证件照的采集更对照片的多项参数提出了严格要求,在“难看”之外又多出了“麻烦”这个缺点。随着毕业季的到来,各大高校也需要收集毕业证所需的证件照。然而,许多同学发现,证件照的采集比以往麻烦了不少:一张寸照,头发距顶部边框的百分比需在0.1-0.19之间,双眼距边框的百分比需在0.35-0.45之间,下巴距边框的百分比需在0.6-0.78之间……面对这些细致到严苛的标准,不少同学不得不反复调整图片,甚至求助于PS才能艰难过关。

早在20世纪20年代,人们就普遍表示证件照僵硬而不自然,甚至让人联想到拍摄收监照片的罪犯。1930年,纽约时报的一篇社论更辛辣地说:“一个温文尔雅的男子,在证件照上宛如一名暴徒;一位机灵可爱的女性,在证件照上呆滞且毫无生气,就连富于魅力的名流,也被拍出了一幅罪犯或低能的面孔。”证件照往往是“难看”的代名词,而如今更让人们感到麻烦。

而通过追溯证件照的起源与发展,我们或许可以理解证件照难看又麻烦的缘由,并明了其社会与文化内涵。从关于证件照的吐槽中,我们可以引申出一系列问题:证件照发挥了何种作用?为什么令人觉得难看又不自然?如今的证件照采集又为何如此麻烦?让-吕克.南希说,主体性的全部秘密都藏在肖像画之中,萦绕于证件照的种种疑问,也未尝不是人们对自我和主体的追问。

撰文 | 谢廷玉

01

证件照的起源:匿名面孔与人口治理

某种意义上,“证件”的历史构成了“证件照”的前史。身份证在中世纪晚期已经出现,英国国王为海外臣民发放的证明也被视作护照的前身。这些证件一经发放,就产生了一种十分自然的需求:证件和证件持有者之间必须形成可供识别的对应关系。为此,许多证件上都附有文字来描述持有者的外貌特征——如下巴的形状、眼睛的颜色。虽然文字描述既不直观,也不准确,但正如齐格蒙·鲍曼所说,前现代的人生活在一个狭小而稳定的社会中,人们在各种场合都能和他人碰面,进而有充分的机会来观察别人。因此,大家面对的是熟悉的面孔。在这样一个本就透明的社会中,不精确的文字方法也足以起到身份识别的作用。

然而,这样的“透明社会”很快分崩离析。自中世纪晚期以来,传统的乡村社会不再能完全吸纳新的劳动力,由此出现了许多无家可归的,四处游荡的人。这些鲍曼口中的“无主者”是“陌生的”“匿名的”面孔,他们置身于任何社会管控之外。尤其在大城市中,身份识别所面对的挑战更为艰巨。城市是福柯所说的“安全的空间”,城市管理需要将可能的不安定因素,如盗贼、流浪者等带来的风险控制在最小。但城市中也充斥着四面八方涌来的“匿名”面孔,四面八方的人们在此集聚。因此,旧有的社会管控机制亟待改变,身份识别手段也需要相应的调整。

证件照正是在这样的情况下应运而生。在1876年的费城展览会上,鉴于之前伦敦、巴黎的几次大型展会都出现了入场问题,组织者推出了“摄影票”:每张票上有一个专属号码,持有人姓名,和一张盖章的照片。由此,证件照开始逐渐得到应用。

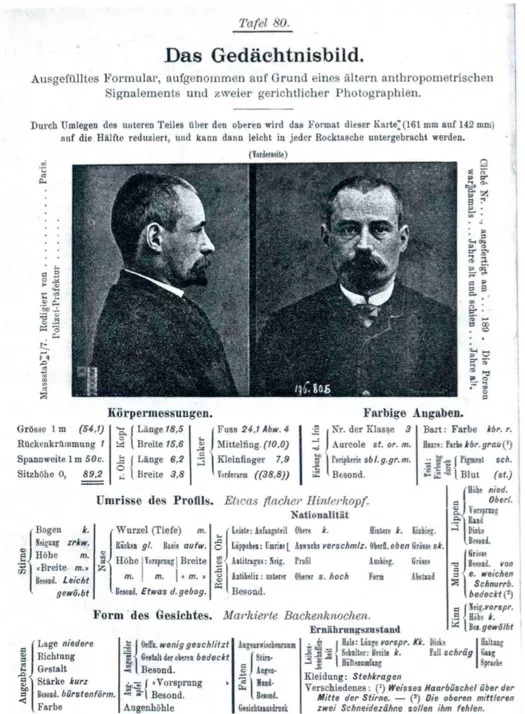

比起今天刻板且高度标准化的证件照,这些最初版本的证件照更加随意自由。人们可以从合照上剪下自己的照片,可以穿着任何喜欢的服饰,其姿态、表情和拍摄角度也没有明确规范。直到19世纪末,巴黎警署方才提出一套标准化的拍照与识别方案。作为本雅明和大卫·哈维口中的“现代性之都”,巴黎的街头也是游荡者的乐土。正是在这里,巴黎警署开始制作所谓的“档案卡”。在《脸的历史》一书中,作者汉斯·贝尔廷写道:

“编订档案卡的关键在于,把握体貌特征的细节……’体貌特征照’是一种附有标准化文字描述的标准相,是一张与个人特征描述相匹配的相片。’描述’是对骨骼结构(如鼻子与额头及下颌的长度比例)等身体特征的文字记录,以便于在堆积如山的档案中快速准确地查找出某个人的资料。”

相应的,标准相的拍摄也就需要遵循一定的标准。这种照片需要囊括正面和侧面,尽可能排除表情的影响,并客观体现上述关键部位的身体特征。因此,证件照的刻板和标准化,实质是因为它在诞生之初即是服务于人口治理术的一环。在证件照的语境下,每个人都作为潜在的可疑对象处在注视和监控之中,而对于持证者来说,证件照的存在每时每刻都在揭示出这种注视的存在,显明出他们受到怀疑并被权力管控这一事实。由此也就不难理解,为何19世纪末到20世纪初的人们会对证件照非常反感,并将其与囚犯,暴徒联系起来。

不过很快,这种权力关系就从应对大规模展会这一“例外情况”的手段成为了一种“常态”。自20世纪20年代起,越来越多的机构开始采用标准化的证件照,人们也开始习惯于接受自己的面孔受到采集和观看这一事实。此时,对于证件照的最常见的反感理由变成了证件照的“难看”和“不自然”。

02

证件照的丑陋与精致:目光、表情与光韵

证件照是对原主最忠实的复现,是与本人最相似的摹本。但为何最相似的摹本反而最不自然?尤为有趣的是,肖像绘画和其他摄影门类同样意在呈现人像,但却不常遭到证件照般的恶评。因此,在关于它们的对比中,我们或可窥见证件照“难看”的缘由。

在《肖像画的凝视》中,让-吕克·南希将“凝视”视为肖像画的特征,对目光和注视的刻画,是肖像画的点睛之笔,也是决定其成败的关键所在。之所以如此,是因为究其初衷,肖像画的创作就不是为了获得一个在形貌上肖似原主的“副本”,而是在画作中重塑“主体”——作为主体,画中人不仅在形貌上与原主相似,更具有能动性:它不仅是被凝视,没有主动性的客体,更可以凝视观者,主动对其施加影响。令观者看到画中人在与自己交流,而在这种交流中,原主的精神世界和内心品格也被呈现给观者。换言之,注视隐含了主体关于自身的表述。借助于目光,画中的形象超越自身,最终成为主体。

不难发现,证件照的拍摄并没有重塑主体的意图,相反,被粘贴在证件上的照片,从根本上就是一个被凝视的客体。正如前文所述,证件照所追求的,是在各个关键部位准确、如实地“复制”原主的形貌特征。因此,证件照往往显得僵硬而无生气,因为它没有“凝视”的能力,也不具有主体的能动性。

相较于让-吕克·南希晦涩的哲学语言,《脸的历史》则以一种更加浅显的艺术语言对肖像画的特征进行了刻画。和《肖像画的凝视》一样,《脸的历史》认为肖像画的创作隐含了主体的自我指涉,旨在塑造画中的主体,而这种塑造高度依赖画中人的表情:

“对再现“自我”而言,对脸的“布设”要比对面部特征的纯粹记录更加重要,脸的“诉说”要比相似性更加重要。但所谓“诉说”并不是通过口头语言来实现的,而是要借助诸如表情、目光、姿势、姿态等修辞方式……每一种表情——无论其多么转瞬即逝或富有戏剧性——都比单纯的面部特征更加重要。原因很简单:脸是一张易于衰朽的面具,而人们却希望呈现在脸上的“自我”拥有不死的灵魂。既然作为身体场域的面部意味着生命的易朽,则有必要在脸上模拟出一种不会随着脸一并消亡的生命。”

而对表情的呈现恰恰与证件照的拍摄逻辑存在矛盾。丰富的表情可能会导致面部的某些部位发生形变,进而妨碍“复制品”的准确性。而证件照所追求的是抽象性——将万殊各异的脸抽象为几个纯粹的统计特征,因此,代表了主体自我指涉和自我表述的表情也被视为其中的“剩余”而遭到了排斥。

最后,在《摄影小史》中,本雅明也从摄影技术的角度对人像拍摄进行了分析,他在目光和表情之外还凸显了光线的作用。以幼年卡夫卡的照片为例,在本雅明看来,这张照片的光线别具特点:“相片上从最亮光到最暗阴影是绝对地层层递进的。”本雅明将其形容为:“光线充满艰辛地从黑暗处投射出来”,并将这种现象称作由长时间曝光所导致的“光线叠加”。他认为这样的光线安排让照片上笼罩着一种光韵,是一种“在看向它的目光看清它时给人以满足和踏实感的介质。”

本雅明对光线的强调也在当下的摄影实践中得到了回响。例如,作为最广为人知的用光方法之一,“伦勃朗光”在许多人像照片中都得到了应用:这种布光模仿伦勃朗的画作,通过在人物正脸部分形成一个三角型的光斑,层次分明地表现面部轮廓,产生立体效果。然而,在拍摄证件照时,许多机构使用的都是普通的顺光,也就是正面光。这种布光方法缺少明暗反差和阴影衬托,往往使得人像显得扁平。

03

证件照的地位浮沉:

精致与麻烦

虽然证件照的“难看”一度成为共识,但近年来,这种共识似乎有被打破的迹象。例如,在海马体、天真蓝等专业拍摄“精致证件照”的机构,人们可以获得诸如化妆,甚至修图等服务。在某种意义上,这些经过精修的精致证件照已经成为了一种流行领域的文化现象。

为什么人们希望证件照上的自己是美丽的?在某种程度上,人们对于“虚拟身体”的态度或许是造成精致证件照流行的主因之一。在作为“读图时代”或“景观社会”的当下,人们的图像形象在与他人交往或参与社会活动时扮演的角色不可轻忽。作为“数码形象”,精致证件照不再是原主的“摹本”,不再是一个复制品。恰似超真实不仅是对真实的模拟,而是比真实更真实的真实,证件照也发挥着类似的作用。正如鲍德里亚对海湾战争的经典分析:在战争爆发之前,美军已经提前用电子手段将其“演练”了一遍,“真实”的战争不过是对“虚拟”战争的模仿;同样的,在许多场合,拍精致证件照的都是学生或职场人士,他们在证件照中妆容精致,衣着得体,但这不是真实的学生和职场人士的样貌,而是对“超真实”的学生形象和职场精英(如电视剧中的)的模仿,是他们试图展现,并在现实中趋近的样子。

另一值得注意之处是,经过了化妆和P图的“精致证件照”能被允许粘上证件,或许部分缘于证件照作为身份辨识手段的地位有所下降。早在巴黎警署使用“体貌特征照”之初,这种手段的不足就很快暴露了出来。犯罪分子可以较为轻易地通过改变外观躲过识别。而同时,一系列更有效的身份识别手段得到了发展——高尔顿和赫歇尔对指纹识别的发展,以及语音识别,虹膜识别等。由此,证件照已不具有不可替代性,其地位进一步下降。

不过,随着近年来人脸识别的使用,证件照作为一种身份识别手段的意义也再度凸显,但与此同时,因为人脸识别的技术需要,证件照的拍摄也变得更加“麻烦”,各个关键部位的位置受到了严格的限定。关于人脸识别的技术机制,有学者将其解释为五个过程:

“人脸识别系统的实现一般包括人脸检测、特征点定位、人脸对齐、特征向量提取和相似度衡量五个过程。其中人脸检测找到脸在哪里,即找到图像中人脸的精确位置;特征点定位找到五官在哪里,分别找到左眼中心、右眼中心、鼻尖、左嘴角和右嘴角的位置;人脸对齐实现测试图像和参考图像的五官位置;特征向量提取将人脸图像表示为特征向量;相似度衡量比较两幅人脸图像特征向量之间的相似度是否足够高。”

因此,由于人脸识别需要准确定位人脸的各特征点,所以证件照必须严格限定这些部位在照片中的位置,也就出现了头发距顶部边框的百分比需要控制在0.1-0.19,双眼距顶部边框的百分比需控制在0.35-0.45等“窒息操作”。

在英国,早在2004年,用于护照的证件照采集就开始配合人脸识别的需要,对持证者提出了更细致的要求。尽管英国政府将这一举措解读为反恐的需要,但英国网友的反应却也是以吐槽为主,与如今在采集毕业照时大感头疼的同学们如出一辙:

“我曾经给他们寄了一张照片,以便获得我的新护照,但这张照片被打了回来,说由于头部伸到了照片的顶部边框,所以这张照片无法被接受。于是我剪了一绺自己的头发寄回去,让他们将其贴在照片上。”

在《关于社会存在的本体论》中,卢卡奇曾以一幅悖论版的图景刻画社会发展的进程:作为“类”的人的才能的发展,往往需要以其中个体的牺牲为代价。

这样的描述也适用于证件照的发展史:它为人口治理而生,繁荣安全的城市生活,顺畅便利的国际交通,无不有赖于这一机制的保障。但同时,证件照也熄灭了主体赖以表达自我的目光,将其纳入权力的“唤询”之下,全然成为被观看的客体。基于这一背景,也就不难意识到,为何证件照总是招致“难看”和“麻烦”的抱怨——这些抱怨正是个体对其牺牲的直观感受和朴素不满。