文/Samantha Wesner

译/苦山

校对/兔子的凌波微步

原文/publicdomainreview.org/essay/revolutionary-colossus

———————————————————–

泰坦,霜巨人,盘古,夸父,防风氏……不论西方还是东方,我们对于庞然大物的想象从未断绝。在医学上,由于内分泌障碍引起的巨人症(Gigantism),也给了我们异常的视觉印象。也难怪我们会将文化心理上的期待赋予那些庞然身型,他们往往是我们内心匮乏与恐惧的投射。

生物体型是否有上限呢?威廉·S·巴勒斯在他的小说《爆炸的车票》(The Ticket That Exploded)中有这样的想象,在一种星球地底有“一种接近绝对零度的巨大矿物意识,在晶体缓慢形成的过程中进行思考”。天文学家弗雷德·霍伊尔曾经栩栩如生地描述过一种有意识的超级智能“黑云”,其体型与地球和太阳之间的距离近似。而提出“盖亚假说”的科学家洛夫洛克(James Lovelock)则将地球本身视为一个巨型的活生物体。

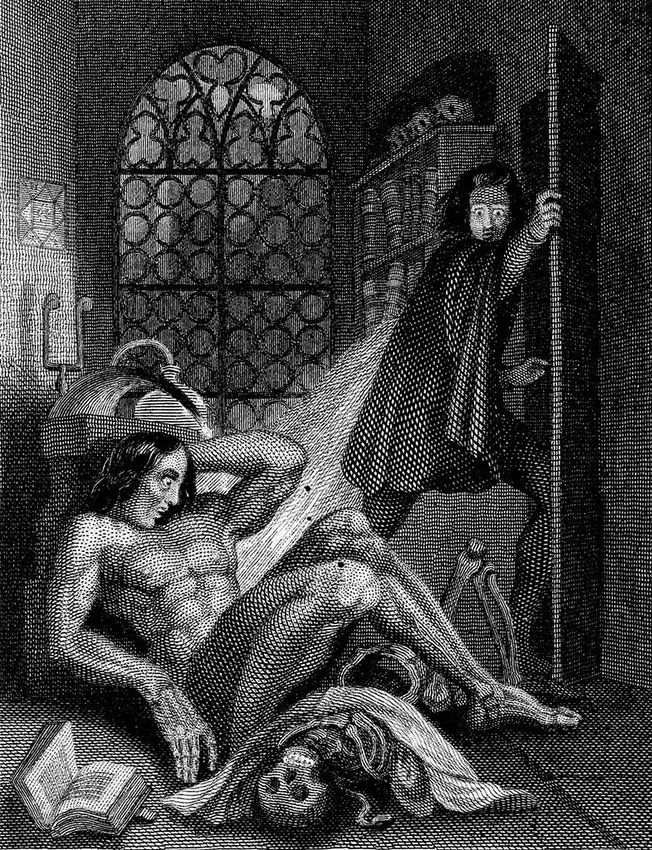

《法国巨人的毁灭》(Destruction of the French Collossus),局部,詹姆斯·吉尔雷(James Gillray),1798年。© gallica.bnf.fr

在厚厚的地牢墙围绕下,一个巨人正躺卧沉睡。

他被锁链锁在地上,庞然的四肢蜷起,纵横交错的绳子缠绕周身,阖起的双眼上蒙着眼罩。突然,好似被火焰触到一般,他醒了过来,惊奇地四下张望。他倏然起身,扯断了捆住他的绳子,挣断锁链,撞碎牢墙,站了起来。他耸立于人世,阴影在地面延伸,吼出雷鸣般的声音。

这看着像是怪物电影的前期场景。但事实上,它是法国大革命的一个象征。这段描述出现在诗歌《植物园》(The Botanic Garden)的第一部分《植物之理》(“The Economy of Vegetation”)中,该诗篇由查尔斯·达尔文的祖父伊拉斯谟斯·达尔文(Erasmus Darwin)所作,传递了他对生命和宇宙的复杂深思:

那庞然的身形呵,已然在高卢的平原

可耻地沉眠许久,不知身上重重锁链;

他硕大的肢体上,千根绳索捆住,

是神父和君主用孱弱的双手绑缚;

在他阖着的眼前,三重的罩幕遮挡,

还有铁灰的铆钉将他锁在地上;

铁面的巴士底狱用铁笼折起

他的四肢,大理石墙也将他围闭。

爱国的火焰触到他,令他讶异惊起,

扯断虚薄的枷锁,四顾不已;

他从地面跃起,高过赞赏的人群,

巨人的身躯耸立,与人群同行;

他俯视他的仇敌,挥举百条手臂,

将刀打成犁头,把枪打成镰刀;(*)

以巨声呼唤善人和勇者,这巨声滚滚

如天堂的雷鸣,在两极之间响震;

让他宽阔的旗帜随风飘摇,

任它的恢影将芸芸众生笼罩!

(*译者注:本句典出《旧约·弥迦书》4:3。)

本诗于1791年出版,此时旧制度已经废除两年,但是法兰西第一共和国还未建立,随之而来的混乱也仍未发生。以上片段将法国大革命的开端讲述成一个巨人从几个世纪的封建沉睡中苏醒的故事。

它以人民大众人从数的拟人化象征的动作展示出他们利维坦风格的集体行动,用戏剧化的手段呈现他们的起义和对巴士底狱的摧毁。自18世纪晚期开始,这个复合的、革命性的巨人形象就开始在诗歌、政治评论和印刷插图中出现。我们可以从中追溯出一条所谓“庞然怪物”的谱系,其巅峰是弗兰肯斯坦的怪物,它或可被视为法国大革命的另一个象征。

这一世系中的第一位宏伟形象是达尔文的“庞然身形”,他远远超出了人类的尺度。这巨人凌驾于他的敌人上方,“百条手臂”挥舞着镰刀和犁头,而镰刀和犁头象征着普遍意义上的第三等级。尽管他睡在“高卢的平原”上,但这个巨人并不一定是法国人,他呼唤的是普遍范畴下的“善人和勇者”。这段文字描述了一种“凡人巨人”的觉醒,他没有超能力,只有许多劳作的工具,握在他的许多只手中。

当达尔文以这种方式构想法国革命时,他开辟了一种更广泛的文化想象。《植物园》出版两年后,在画家兼国民公会议员雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David)的建议下,雅各宾派选择用大力神赫拉克勒斯(Hercules)来象征共和、革命下的法国。历史学家林恩·亨特(Lynn Hunt)写道,在大革命最激进的年代,大力神取代了普通人大小的拟人形象玛丽安娜(Marianne),也取代了诸如“自由”和“正义”等源于寓言式的万神殿中的女性人物。在这一时期创作的一幅素描中,这位法国大力神将一只象征着“联邦制”的许德拉踩在脚下,主张联邦制是当时反对革命中心的各省的抵抗运动。

《法国人民战胜联邦制的许德拉》(The French People Overwhelming the Hydra of Federalism),版画,维伦纽夫(Villeneuve),约18世纪90年代。© gallica.bnf.fr

就像达尔文笔下的巨人一样,雅各宾派的大力神也体现了“神话般的凡人”的内在矛盾。大卫希望在大力神的每只手上都写上“劳动”(travail)一词。在政治漫画中,赫拉克勒斯变成了一个真正的无套裤汉——这位巨人不过是一位普通的工人形象,只是体型更大罢了(译者注:sans-culotte,指18世纪晚期的法兰西下层群众,当时法兰西贵族多穿裙裤/套裤,而工人阶级穿着紧身长裤或直筒长裤;常用作形容雅各宾派的大革命激进分子)。

在一幅素描中,法国战火最为激烈的边境上摆放着一尊雕像,没穿套裤的巨人抓住一位小小的国王,置于火焰上,赫拉克勒斯的大棒蓄势待发;这是一幅“人民乃食王者”的图景。

《人民乃食王者》(The People, King-Eater),佚名,1793年。© gallica.bnf.fr

但是,尽管这巨人平凡无奇,但他却动了起来,这事实既令人惊奇,又骇人听闻,两者兼而有之。“警戒的钟声和大炮唤醒了(人民的)爱国主义,告知天下,自由正岌岌可危,”1793年5月底到6月初,温和的吉伦特派从国民公会中被清除出去,雅各宾派议员约瑟夫·富歇(Joseph Fouché)在描述这一事件时如是宣称道,“48个区派武装起来,变成了一支军队”。这是一段直接明了的历史叙述,只不过使用了煽动性的语言风格。但突然间,富歇笔锋一转,用起了现在时态:

“这令人敬畏的巨人站立着,他迈步,他前行,他的动作有如赫拉克勒斯,穿越共和国,消灭这场终将把人民引向死亡的恶劣运动。”

巴黎的48个区如同身体部位一般组成了这巨人,行进时的他令人敬畏,也令人恐惧。在某种意义上,这位无套裤汉—大力神之所以出现,是为了填补全新民主秩序的核心处的象征性空白。

这种人民集体力量的拟人化表现借鉴了前一个世纪最具说服力的主权理论。在托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)于1651年英国内战背景下写就的《利维坦》(Leviathan)一书中,人民通过契约不可逆转地将主权割让给了一个“人造的人”(Artificial Man),它的每一个行为在某种意义上都是一种集体行为。同样,在富歇构想的意象中,无套裤的巨人大力神在理论上集合了人们的力量,聚成一具身躯,这具身躯的动作同时就是人民的动作。

托马斯·霍布斯所著《利维坦》封面,局部,1651年。© wikimedia

革命的巨人站在奇迹和邪异的交界线上。1794年7月,雅各宾派倒台后,对革命的骇人描述大量涌现,从而引发了保守派(对革命)的强烈抵制,也即热月政变;在法国共和历的热月(Thermidor)期间,马克西米连·罗伯斯庇尔(Maximilien Robespierre)被送上了断头台,这场政变因此得名。

以讽刺拿破仑而闻名的英国漫画家詹姆斯·吉尔雷也持保守立场,他曾在一幅画中描绘了一名双手双脚都在滴血,双脚分立地中海两岸的法国巨人。它的脑袋有如骷髅,上面爬满了蛇,而这怪物巨人的脖子上挂着路易·卡佩(Louis Capet,即革命者对路易十六的称呼)那被斩首但却人样十足的脑袋,两者形成了鲜明的对比。一道英国闪电自云中降下,斩断了这异常的人形政体的脑袋。它巨大的身躯也因这一击瓦解,胳膊和腿仿佛巨大的泥塑一般四分五裂。

吉尔雷的《法国巨人》象征着革命政权不再,和真实的肉体不同,它崩解碎裂却不见流血。正如路易斯·塞巴斯蒂安·梅西耶(Louis Sebastien Mercier)在革命初期谈及一尊被毁坏的路易十五雕像时所说:“是的,它内里空虚,徒有其表,雕塑如是,权力亦如是!”

《法国巨人的毁灭》,詹姆斯·吉尔雷,1798年。© gallica.bnf.fr

然而,在吉尔雷的画中,并非所有的主权力量都徒有其表。“难道闪电不能击碎这形象——这一由毁灭者违背天上的神和祂的法律所建立的形象吗?”配字问道。插画似乎回答了这个问题:是的,凭借拳头紧握闪电自云中现身的另一个巨人——大不列颠,它能够击碎这形象。

正如凯文·杨(Kevin Duong)在他2017年的文章《如闪之众》(Flash Mob)中所探讨的那样,尽管闪电长期以来一直与传统的君主权力形式联系在一起,但法国革命者挪用了这个意象——以及它与特定科学理念的所有关联内容,这些科学理念对他们的运动至关重要——将它视为人民意志这一首要内容的关键象征。因此,吉尔类的这幅漫画也就显得格外尖锐——正是闪电把法国巨人撕成了碎片,而它来自主权形式更传统的英国人手中。

在保守派的想象中,革命不仅可怖如怪物,而且野蛮食人——这是《人民乃食王者》的热月变体。正如埃德蒙·伯克(Edmund Burke)在他1790年的《对法国大革命的反思》(Reflections on the Revolution in France)中所写的那样,革命是“一种政治怪物,它总是以吞噬制造革命者的方式告终”。

在《恶人凶相》(Les Formes acerbes)这幅画中,一个人站在一堆尸体上。他摆出一副与巨人相称的姿势,喝着刚从断头台上流下来的热气腾腾的鲜血,仿佛要通过饮血把自己变成某种超乎人类的东西。

此人是雅各宾派议员约瑟夫·勒庞(Joseph le Bon),在恐怖统治时期,他从巴黎被派往各省镇压法国北部的叛乱分子。复仇女神和豹子立于一旁,他们是“这个食人魔的好伙伴”,准备吞噬受勒庞所害之人的遗体。画面左侧的人群正在祈求国民公会,他们的姿态和神情里流露出恐惧。和吉尔雷一样,这幅画描绘了对革命政权的另一种曲解,这次,它被绘作食人的议员,一个主动变成怪物的人。

《恶人凶相》,普瓦里耶·德邓凯克(Poirier de Dunckerque),1796年。© gallica.bnf.fr

有时,在保守派的想象中,雅各宾党人自身并不是怪物,而是招揽怪物与他一起“播下犯罪和恐怖的种子”。在一幅佚名所作的热月时期作品中,作者描绘了一位瘦长结实的蛇发女人,比雅各宾党人稍稍高大一些,她并非革命本身的体现,而是象征着纷争。作为对无套裤汉巨人的回应,画中的雅各宾党人手持赫拉克勒斯的大棒,似乎是为了说明他能控制人民的暴力,他可以在需要时召唤这种暴力。他递出了一卷写着“革命政府”的卷轴,授权“纷争”去尽一切所能作恶。画的配字写道:“卑鄙的恶棍啊,感谢上帝,你的统治终结了。”

《可憎者》(Les Abominables),佚名,约1794—1799年。© gallica.bnf.fr

玛丽·雪莱(Mary Shelley)的《弗兰肯斯坦》写于1818年,雅各宾派专政的几十年后,对大革命的许诺进行了回顾。玛丽·雪莱是两位启蒙运动晚期哲学家——玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)和威廉·戈德温(William Godwin)的女儿,当时,18岁的她反思着父母乌托邦式的理念,以青少年式的悲观判断回望大革命。

雪莱的父母曾认为法国革命有着大好的前景。在这一点上,他们这一代受共和政权启发的英国旁观者都抱持着相同的情感——这一政权效法自然,植根于理性主义。用早期浪漫主义诗人威廉·华兹华斯(William Wordsworth)的话来说:

活在那黎明是多么有幸,

年少青春即是极乐自身!

但玛丽·雪莱的青年时代是在欧洲暴力与战火的十年背景下度过的,当时拿破仑横行欧洲大陆,自诩为法国之自由的代表。1797年,雪莱出生,她母亲因此去世,同年,一场政变令法国大革命后残存的民主转变为了独裁制度。评论家们将雪莱的小说解读为对革命时刻之双重性的寓言:科学、理性的弗兰肯斯坦和孤独、缺爱、凶残,被困在与死亡的斗争中的怪物。

正如科学家议员们创造出了革命的巨人一般,在一种狂热的、被误导了的冲动驱使下,弗兰肯斯坦创造出了一个“丑孩子”。其结果是,随着这造物和它的造物主在欧洲大陆上横行,许多无辜者遭到滥杀。如同达尔文的巨人,革命的大力神,以及热月时期的怪物那样,弗兰肯斯坦的造物不曾被命名。

《弗兰肯斯坦》1831年版的卷首插图,W. 希瓦利埃(W. Chevalier)根据西奥多·冯·霍尔斯特(Theodore von Holst)的原图所作的版画。©wellcomecollection.org

和《可憎者》一图相似,西奥多·冯·霍尔斯特在1831年的《弗兰肯斯坦》卷首插图中将“造物主”和怪物同时呈现。但是在这幅图中,没有邪恶的合谋,只有震惊和悄然蔓延的恐惧。造物主和他的造物似乎都对所发生的事情感到一种几近无辜的惊愕:弗兰肯斯坦低头看着他那可怕的“子嗣”,匆匆退却,而怪物则看起来对“活着”这一事实感到茫然震惊,这与仰躺在他双腿间的骷髅骨架形成了对比。

1931年,詹姆斯·惠尔(James Whale)据此改编的电影《科学怪人》中,疯狂的弗兰肯斯坦博士看着他的怪物颤抖着抬起手,惊叫道:“看呐,它在动。它活了!”在文化记忆中,《弗兰肯斯坦》的恐怖之核心正在于人工组装的生物活过来的那一瞬间。在这部电影的一张海报上,怪物正在突破某种黑色的虚空,强调的是仅仅由他“能够行动”这一事实就能引发的恐惧。

同样地,革命之巨人的动态是它吸引力的关键。当富歇描述巴黎各区汇聚在一起形成一具躯体时,令人敬畏和害怕的是这具躯体通过其运动体现出的生机。对于达尔文来说也是如此,革命始于巨人苏醒并站起的时刻。

1931年电影《弗兰肯斯坦》的海报。© ytimg

是什么驱动了这个怪物?它的动力是什么?在《弗兰肯斯坦》中,尽管雪莱从未明说,但文本中有暗示称是某种生物电(galvanic electricity)在起作用。此外,在1831年修订版《弗兰肯斯坦》的序言中,她提到了这样的概念:“也许一具尸体可以死而复生,流电学已显示出这类事情成功的可能性;也许一个生命体的各组成部分可以制造出来。”

18世纪晚期的生命力论(vitalist theory)认为生命体天然带电,生物电学(galvanism)由此发展而来,雪莱和她的交友圈对后者十分着迷。因此,她的怪物是由一星充满活力的电火花带来生机,这也就不足为奇了。在此前近三十年,达尔文创作的诗歌中,电也起到了激活性的作用。他的巨人被“爱国的火焰触到”,假如我们从这句话往前看几行,就会了解到这股爱国之火是如何引发了一场革命:

爱国的火焰迅速蔓延,

一山点燃一山,一人电导一人。

在这里,达尔文描述的是美国革命,但火焰并无二致。从一座山到另一座山,从一个人到另一个人,这团美国的爱国之火,以其“电导”的力量,传递到了被锁在巴士底狱里的巨人。

1795年,在哥廷根出版的《新法语词典(包含法国人民新创造的表达)》(The Nouveau Dictionnaire Français contenant les expressions de nouvelle Création du Peuple Français)中,定义了一个新的动词,“使……带电/激动,激励”(électriser),这是法国大革命的发明之一:

“使……带电/激动,激励:动词。这个动词的用法与它的形容词相同,用来表达灵魂的巨动,以及这巨动在激发他人同样的热情时令他们感受到的震动。

例句:胜利的消息激励了所有卫国者的心……只要满身荣誉伤痕的无畏的卫国者出现在公共场合,他们的身影就会使人们激动。胜利激励了人民。正是捍卫自身的必要性激励了罗曼人民的勇气和精力,使人民的力量翻了成百上千倍,成了一个巨人。”

根据这本新的法国革命词典,通电般的激励把人民变作巨人,唤醒国家、赋予它力量,解开了集体运动的奥秘。在这一含义下,巨人被保卫国家的需求所激励,参与到战争中去。这巨人——或者说怪物——成为了想象革命之象征的一种方式,它由一点生命的火星点燃、启动,它的善恶则取决于观者的政治立场。

通过把革命的巨人置于上溯达尔文的巴士底狱巨人、下达弗兰肯斯坦的恐怖怪物的谱系中,我们由此思考它们各自所处的特定情感语域。

这个练习揭示了大小与恐怖程度之间的反比关系。在达尔文看来,巨人就像地球本身那么大,他是伟大而光荣的;在富歇看来,他没那么大,但更加可怕,他横穿共和国,使命是无情地消灭。在热月时期的刊物和英国的讽刺漫画中,他是一个内里空虚的异常政体,或者,他本可能成为巨人,却在饮用断头台上的鲜血时变成了可怖的食人魔。在雪莱的《弗兰肯斯坦》中,怪物比人还要大一些,十分恐怖,而正因为我们同情他,所以他显得加倍恐怖。

从达尔文笔下被爱国之火唤醒的泰坦巨人,到雪莱笔下那由受狂热、误导、创造性冲动所控制的科学家注入生命的怪物,这种转变还有另一层含义。如果对达尔文来说,革命可以寓言般地表现为第三等级之抽象象征的电激觉醒,那么《弗兰肯斯坦》则是对一场剥去了史诗规模和美好许诺的革命的预言。我们的注意力从“爱国之火”和“巨人大力神”转向了雪莱小说副标题中的“现代普罗米修斯”,普罗米修斯将火种给予人类,却一生都为此后悔。