原文出處: https://sociology.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9501/f/publications/walder-ssh.pdf

作者:魏昂德(Andrew Walder)

译者:马各庄村民

按语

2015年秋季,斯坦福大学社会学教授魏昂徳(Andrew Walder)发表在《Social Science History》秋冬号的一篇论文,从统计视角揭示了文革的恐怖——它是一起令110万至160万人死亡、2200万至3000万人受害的政治灾难。然而,不同于通常理解(也就是党国官僚、保守主义者和自由派所坚信的),高呼“革命无罪”的造反派小将们并不是大规模死难者的元凶。在论文中,魏昂徳将文化大革命分为三个图景:(一)针对部分地方领导人的造反活动;(二)文官政府力量崩溃与武装派系间的暴力冲突;(三)国家一系列严厉的镇压运动。而根据对中国2213个县市出版的地方志的数据统计,文化大革命期间的最多死亡的造就者实则是下场“止暴制乱”的国家力量。

如同一系列近年发表在海外的文革史研究一样,魏昂徳的这篇论文以扎实的数据撼动了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》为中国人民提供的“正确历史”,却从未被纳入简体中文世界的讨论中——那才是最需要它的地方。这是我们翻译本篇文章的主要动机。被迷雾遮去来路的我们,不知该去向何处。但一切皆可“文革”的时候,我们失去的决不只一道历史题的答案——而是走出迷雾的勇气,如是,我们就彻底将命运交付了恶魔。

摘要

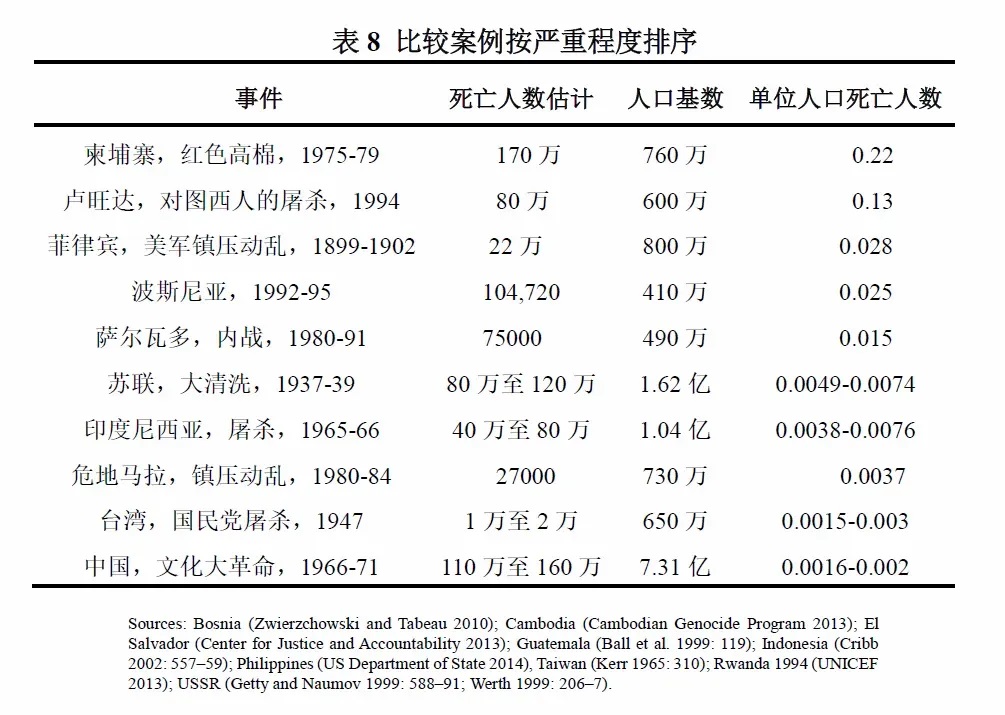

在中国的文化大革命爆发后的五年中,这场二十世纪最大规模的政治动荡使得一个高度集权的党-国体制陷于瘫痪,并导致了严格的军事控制制度。尽管在后毛泽东的1980年代发生了一波启蒙运动,但人们仍旧主要基于不多的、局域性的叙述,以选择性和印象化的方式来认识造反在全国范围内的影响以及对它的镇压。本文使用的数据集取材于2213个县市出版的地方志中的历史叙述,据此描绘了这一系列大规模造反运动的时间和地理分布、造反运动随时间的演变,以及使得军事化的国家结构得以重建的镇压手段。本文将已公布的数字同内部调查报告和样本选择模型的统计估值进行了比较,估计其应造成110万至160万人死亡,以及2200万至3000万人直接受到某种形式的政治迫害。绝大多数人员伤亡是由于当局的镇压,而不是造反分子的行动。尽管总体死亡人数巨大,但单位人口死亡率仍然显著低于一系列可资比较的案例,包括1930年代后期斯大林主义恐怖政策达到高峰的苏联大清洗。

在爆发近五十年后,那场被称为“文化大革命”的动荡在全国范围内的广度仍然不太清楚。在后毛泽东时代早期相对开放的气氛之中,对集体暴力、私设监狱、逼供、审讯乃至大规模杀戮的揭露能够规律地出版。作为1980年代早期“彻底否定文化大革命”运动的一部分,对暴力和迫害的直白叙述常常伴随着统计数字,以报纸短文和党史杂志上长文的形式出版(沈迈克2008:81-87)。在中国1989年的政治危机之后,这种宽松氛围消失了。文化大革命这个主题变得更加敏感,相关的出版物也被严格限制。尽管如此,后毛时代可以找到的远为丰富的材料,仍然支撑了海外的新近研究(周锡瑞等2006),这包括对这一时期的叙述和对毛的角色的叙述(马若德与沈迈克2006),对省会城市爆发的冲突的叙述(卜伟华2008;董国强与魏昂德2010,2011,2012;Forster 1990;王绍光1995),以及对关键的造反组织的叙述(裴宜理与李逊1997;魏昂德2009)。

所有这些新近的研究,都聚焦于大城市和成为政治震中的国家机关,聚焦于积极地参与城市动乱的学生和工人。但动荡在全国层面的真正广度仍然不太清楚。早期的著作认为文化大革命主要是城市范围内的现象(包瑞嘉1971)。基于后毛时代材料的工作则显示出了文化大革命对农村的广泛冲击,尽管对农村的冲击迟于对城市的冲击(魏昂德与苏阳2003)。基于毛时代材料的著作主要描述造反本身,很少提及其中的暴力,而后毛时代的叙述则主要强调包括殴打、逼供乃至集体杀戮的暴力迫害(苏阳2006,2011;魏昂德2009;魏昂德与苏阳2003)。早期研究大多认为文化大革命于1968年即随着戒严令的颁布而宣告结束,研究者们写到这里就不再叙述了(李鸿永1978;骆思典1982;魏昂德1978)。但后毛时代的材料却很清楚地显示出:由国家主导的恐怖正是随着戒严令的颁布才开始的(马若德与沈迈克2006;魏昂德与苏阳2003)。

尽管新发现的材料纠正了早先研究的误区,但它们也只不过加深了有关上述政治活动的时间、地理广度和造成的伤亡的疑问。群众造反在国家尺度上造成了多大的破坏?文化大革命中迫害的程度,同苏联1930年代的“大恐怖”或者二十世纪其它恶名昭彰的政治时期有可比性吗?在这些运动过去数十年之后,我们仍仅限于描述迫害的细节,以及给出部分省份的部分统计结果(马戈林1999:526-42)。

除了不能确定这些冲突的广度和冲击力之外,它们的政治性质也是个问题。文化大革命的一个长期图景——实际上是它最鲜明的特征——就是针对党的机关、知识分子、学校机关和出身“反动家庭”的个人的冲击。后毛时代的叙述和回忆录里,满是骇人听闻的记录,描述受害者们在学生和工人武装分子手里遭遇的粗暴而深具羞辱性的公开“批斗会”、殴打、逼供与杀戮(Thurston 1987;王友琴2001)。文化大革命的第二个图景,当属群众派系之间为争夺地盘、争夺对政府机关与企业的控制而进行的武斗。在武斗中,有时即便在对手投降之后,也仍然会处决对手。1967年夏季一直被描述成一场内战,最基本的人际规则被破坏殆尽,而此时国家尚未强制实行军事控制(董国强与魏昂德2011;沈迈克2005)。文化大革命的第三个图景,应该是全国性的有组织的恐怖运动。在戒严命令之下建立的革命委员会,以“清理阶级队伍”的名义开展这一运动。这些运动扑灭了造反势力,但也扩大而针对了那些因阶级出身、政治履历或者海外关系而成为可疑分子的人(马若德与沈迈克2006:253-62)。

文化大革命的这三个图景代表三种非常不同的政治活动形式,而在文化大革命期间,每种形式的持续时间和相对影响都塑造着我们对这段历史的理解。文化大革命应该在多大程度上被理解为群众的造反,或者武装的群众派系之间的战斗,或者由国家领导的、广泛的恐怖与镇压运动?我刚才描述的文化大革命政治的三个方面,各有多大的广度,各自又造成了多大的破坏?

以地方志作为系统性的数据来源

我动用了过去很少被用到的信息源来处理这些问题。在中国经历过1989年政局动荡之后,揭露文化大革命阴暗面的运动大致已经消退了,但一些来自后毛时代研究成果的材料随后被收录进了地方志而出版。这种统筹安排的工作是为了记录人民共和国的历史和成就。地方志复活了中国皇权专制时代的历史传统。在皇权专制时代,地方志包括地方历史年表、对地方经济社会状况的概述、帝国官员和地方望族的传记,以及其它值得记叙的地方事物。明朝和清朝遗留的地方志已经为群众反抗和集体暴力模式的研究提供了系统的证据(罗威廉2007;Tong 1991)。有些地方志是国民党时期编纂的,但编纂工作被军阀政治、外国入侵和内战严重地影响了。地方志在1980年代中期才终于得以恢复出版。

2010年,我们结束了一项长达二十年的收集相关地方志信息的工作,大致完整地收集了2,213个市县的已出版的地方志【1】。第一批新的地方志在1980年代中期出版;一半左右的地方志在1994后年出版,而且实际上有90%以上是2001年后才出版。我们从原出版物中拍下了相关的页面,并存档备用。我们随后将来自地方志的信息收入了一个记录1966年六月至1971年十二月的活动的数据库。

【1】最后五本地方志是2009年出版的。我们未能找到任何关于西藏的地方志。它们或者未曾出版,或者没有以中文出版。

对于一个典型的农业县,一本县志一般有500页左右,包含了密集排印的信息,以及针对许多不同主题的统计表格。中等大小城市的地方志常常出版数卷,总计上千页;大城市和省会城市的地方志则要分数十卷出版。与之相对照的是,较贫穷、较边远县市出版的地方志常常远没有那么缜密,一般来说只是几百页用大字排印的材料,仅包含有限的统计资料和地方历史的简要概述。所有的地方志涉及的主题都大致相同,出版受到省一级的统筹:地方志遵循省里给出的相对标准的格式(主题条目,呈现的顺序,不同主题涵盖的范围)。地方政治活动的信息一般涵盖在某几个特定的章节主题之下,最常见的是“大事记”,即史实年表。几乎所有出版的地方志都有这一项(只有17个市县的地方志不包含大事记)。这些年表通常从辖区内最早记录的历史开始,但1949年之后的历史被给予最多的细节描述。附带的信息一般在其它章节里,常常涵盖在“中国共产党”“政治事务”或者“大型政治运动”等标题之下。这些分开的章节,常常包含毛泽东去世后短时间内的内部研究的成果。它们细致地记叙了许多发生在这一时期的让我们感兴趣的政治活动。

数据库

我们数据库中的行政区划与1966年的行政区划并不完全对应。我们合计了行政边界变化,以确保我们覆盖的范围内不存在空白或重复计数【2】。有些1966年存在的辖区或者已经与其他行政区合并,或者被分为两部分,或者被更名。通过检查地方志中的材料,并追溯国家的行政区分记录中边界变化的历史(民政部1998),我们合计了行政区边界的这些变化。我们据此得到了2213个行政区的数据集,这包括所有城市(84个地级市和89个县级市)和2,050个县级行政区(县、蒙古旗和特区)中的2,040个。有关每个行政区的背景数据收集自当地地方志的其他章节或统计年鉴。1960年代中后期的有效数据涵盖了几乎所有行政区的全部人口、城市人口、汉族人口、非农业雇员人数、党员人数和政府官员人数【3】。

【2】如果某个县后来与某个市或其它行政区合并,那么就可能会出现重复计数。为防止重复计数,记录城市情况的数字就必须经过交叉核对,并将接下来的行政边界变化纳入其中。

【3】对于这些背景变量,我们收集了至少90%的行政区的有效数据。人口数据取自1964至1966年间最近的记载人口数据的地方志。如果地方志中没有记载,那么我们会从1964年全国人口普查的县级数据中截取人口数字信息(人口普查办公室1986)。

我们要求受过训练的记录者团队阅读拍摄下来的存档,并记录两类信息。第一类是在这段时间的政治运动中死亡人数的总括数据——“非自然死亡”的人数和其他受害者人数(涉及许多种不同形式的政治迫害,包括监禁、公开殴打、逐出家门,或反革命行为指控)。统计死亡人数依据保守的规则。除非文本中提到了明确的数字,否则即便有其它参考材料指出存在广泛的伤亡而未给出明确数字,我们也都要求记录者将数字记为零。数据由两组研究者分开记录。第二类信息关乎特定的事件——事件的类型、发生的日期(年月,如果能够查证则精确到日)、死亡与受伤人数,或者由这一事件而导致的受害者人数。

为补充地方史中的统计资料,我们将同样的记录规则用于从其它渠道获得的103个行政区(总数的4.7%)的数据。其中86个行政区的资料是党的内部研究报告,详细地记录了广西省的每个市与县。其余17个行政区分布于10个省,来自这些行政区的资料混合了未出版的年表草稿、出版的共产党地方组织史,或者内部档案材料中的其它记录。这些材料比出版的地方志提供了更多的统计性的细节,这使得我们得以判断出版的数据的完整性。

尽管我们的记录规则很严格,我们依赖的很多叙述也缺少细节,我们还是发现出版的地方志中记载了232,799例死亡。在记录了来自103个地方的补充资料之后,死亡总数升至273,934. 在出版的地方志中,有记载的监禁、殴打、逐出家门和其它形式迫害的受害者总数仅仅略少于1,300万,而加上内部数据之后达到了1,340万。出版的地方志记载了总计256,476名在武装冲突中因殴打、逼供和外伤而受伤者。这些数字都是在我们严格的记录规则下得出的,实际的数据肯定高得多。根据许多没有提供数字的对政治动荡和迫害运动的记叙描述,这一点是显而易见的。对于使用了政府内部数据(下详)的103个行政区,公开出版的地方志与政府内部数据之间巨大的差别也佐证了这一点。大部分有记载的伤亡都可以联系到特定的日期与特定类型的事件,这就让我们得以通过发生的时间和原因来分析伤亡的分布。

数据库也广泛包括了关于地方性政治事件的信息,其中有15种不同的“一次性”事件(例如第一次提到某红卫兵组织,或第一次提到对立的地方派系)。这些“一次性”事件中最重要的,也是本文接下来要分析的,是造反派对地方政府进行“夺权”的日期(2,213个行政区里有1801个发生了夺权),军队力量第一次介入地方的日期(1,924个行政区发生了军队介入),以及建立标志着地方政府恢复过来的“革命委员会”的日期(2,194个行政区建立了革命委员会)。数据库中还另有14,313项“重复发生”事件,按照事件的类型、日期和记载的伤亡人数(死亡人数、受伤人数和受害者人数,如果没有给出具体数字则记为零)。

这些数据并不构成对所有政治事件和伤亡的完整记载。它们是更大的、不能直接观测的人口基数中的一些样例。在使用这些数据时,我们假设政治事件的分布大致等于其在全体人口中的真实分布。同样地,我们假设不同类型的事件造成的伤亡人数——例如,由于造反派对当权派的攻击——并没有严重的偏差。我们还假设记录下来的不同类型事件的日期,能反映出这些事件最常发生的时期。总的来说,抄录地方志而得到的数据是更大的人口基数终得样例,从中我们得以洞见冲突的结构、冲突随时间的演变,以及造成伤亡的原因。

有记载事件的频率与时间

表1给出了“重复发生”事件的频率分布。被记载最多的事件是造反派势力之间的武斗,占总数的30.6%。超过半数的有记载事件和造反派活动有关——冲击军队(占总数11.4%),针对个人和团体的侵害(占总数8.2%),冲击政府机关(占总数5.2%)。总的来讲,地方志记载的事件中,有56.4%和造反派的活动有关。官方叙事强调群众造反的破坏性,而地方志记录中造反派活动占比很高,这证明了这一点。

在与当局——地方政府、军队单位、国安力量——发起的活动有关的事件里,最常见的是以镇压运动的形式镇压造反派团体,以及重建地方政府。总共有40.3%的有记载事件都属于此类。其中最常见的是“清理阶级队伍”运动(或者发生在地方的性质相同的运动,占14.1%),主要发生在1968年和1969年;以及“一打三反”运动(占12.5%),主要发生在1970年。来自当局的未详细指明的侵害占有记载事件总数的7.8%.

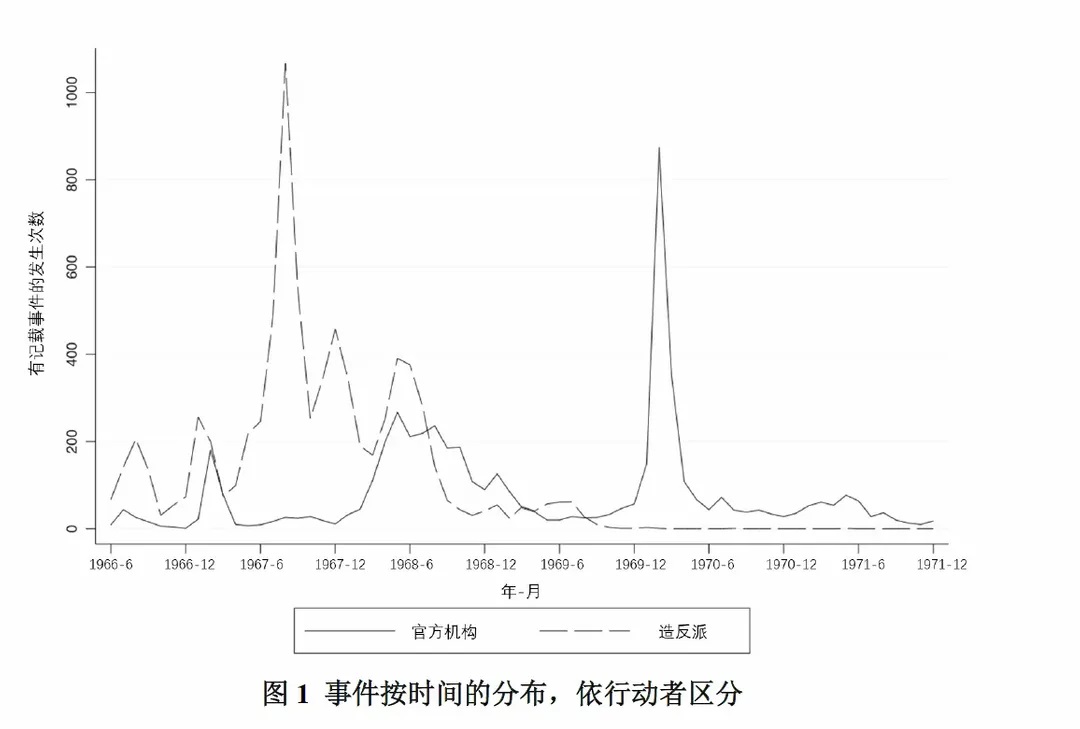

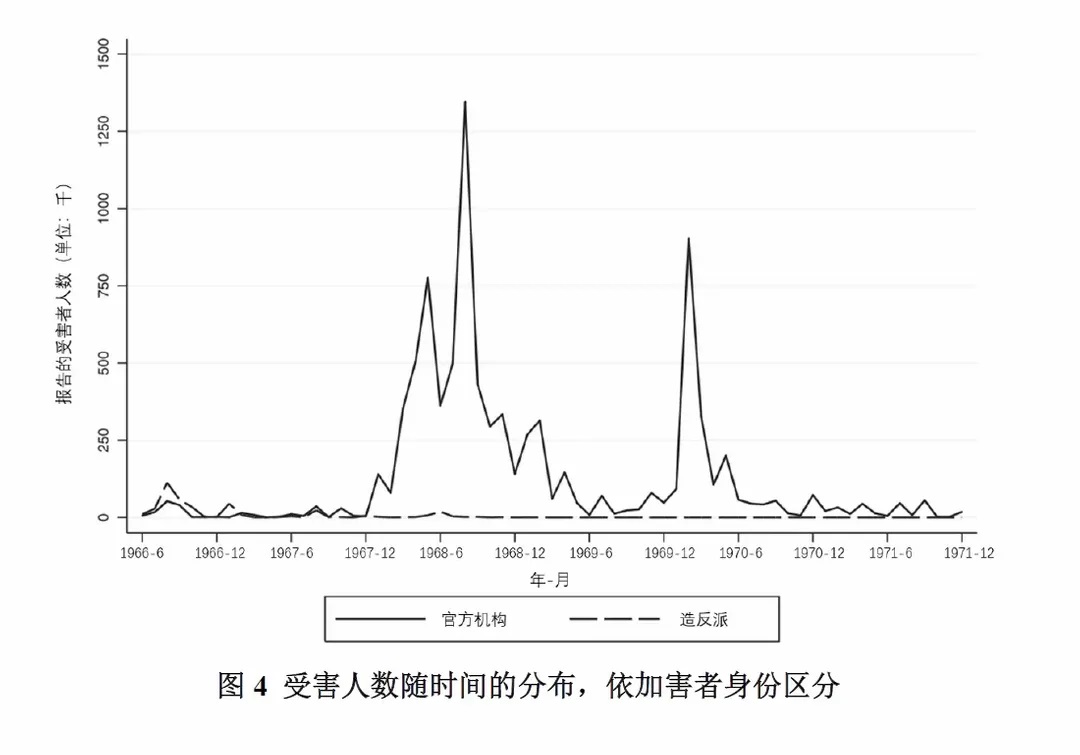

这些事件的时间分布反映了大规模造反运动的跌宕起伏,这场动乱最终被大范围镇压。图1把事件分成了明确的造反派活动和官方机构活动,并描述了二者的时间分布。造反活动在1966年后期迅速发展,出现了几次高峰,之后在1967年中期逐步减弱。出现于1966年8月的第一次高峰和学生造反的兴起相重合,最终将矛头导向了地方政府。1967年早期的第二次高峰标志着造反派攻击的高潮,造反派在夺权活动中推翻了地方政府。最高的峰值出现在1967年夏天,此时造反派不同派系之间的武斗达到高潮;之后冲突逐渐减弱,并在1968年春天之后陡降。这个模式证实了已有的对文化大革命这一阶段的历史记录,这些历史记录将1967年夏天描述成造反活动最为暴力的时期。

和当局活动有关的事件则表现出非常不同的模式。1967年2月之前,几乎没有有记载的当局活动。1967年2月出现了一个小峰值,这是武装力量在造反派刚刚夺权时介入并稳定公共秩序,此后当局活动逐渐减少。直到1968年春天,当局正式地开始遏制叛乱、解散群众组织。后续开始于1968年5月、持续至1969年早期的峰值反映出政府和军队直接针对造反派活动,并开始发起“清理阶级队伍”运动。1970年早期的大高峰反映的是短暂但剧烈的“一打三反”运动,这进一步巩固了新官方机构的权力。

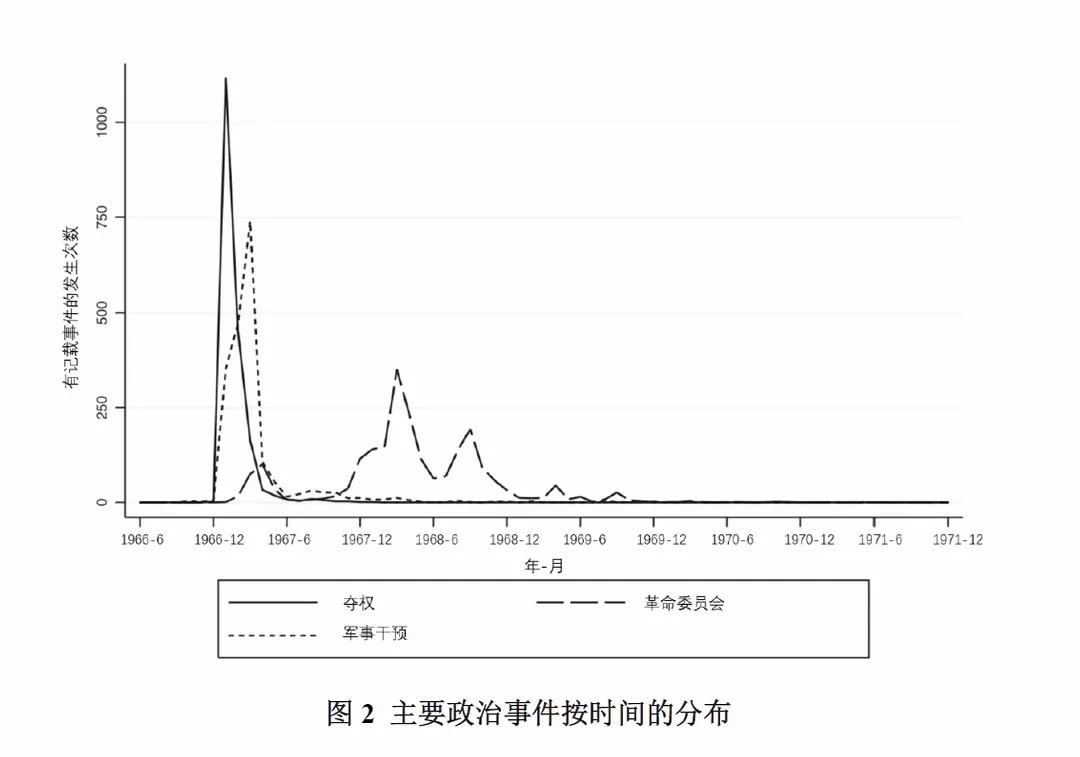

图2展示了一次性事件的时间分布,这些事件标志着重要的转折点:造反派夺权,代表当地党委和政府倒台;军队第一次介入地方,通过稳定公共秩序来“支援”夺权;以及“革命委员会”正式成立,将军代表、造反派领导和以及选定的党干部纳进新的国家权力机构里。这一阶段最突出的特征是全国范围内迅速而深入的夺权,这反映出文官政府广泛地倒台。任何认为这一时期动荡仅限于主要城市的想法可以休矣。我们采样的2213个行政区中,光是在1967年1月就有接近一半的行政区发生夺权,超过四分之三的行政区在1967年3月底之前发生夺权。长久以来,大家知道这样的夺权发生在省一级,但这是第一次有证据说明:中国绝大多数的地方政府,在相当集中的一端时间内,以相似的方式瓦解了。

这种瓦解之迅速和彻底足以用来解释政治活动的下一个高峰。它反映了武装力量的介入。长久以来,大家知道军队在1967年1月底奉命出动,维护夺权后的公共秩序,但这是第一次有证据说明军队介入的程度。记载表明,在1967年三月底,武装力量已经介入了70%的行政区;到了1967年6月,军队已经介入了接近80%的行政区。

第三个里程碑性的事件是建立革命委员会。这标志着人民造反的结束和军事控制下地方政府的重建。1967年三月到五月之间有一个小高峰,覆盖了仅仅9.5%的行政区,而这些活动在1967年夏天武装的造反派系之间战斗高涨时几乎完全停止。根据记载,到1967年底,仅有18%的行政区成立了革命委员会。1968年,成立革命委员会的速度加快了,在三、四月份达到高峰,之后又在八、九月份再次达到高峰。到1968年11月时,91.5%的辖区成立了革命委员会,一年之后,这一数据是99%。这与图1中官方机构活动的高涨密切相关。

伤亡的分布及原因

前文所述的事件发生的时间和频率,给人带来的印象是一次大规模的动乱逐渐被秩序的力量所平息。官方关于这一时期的描绘,主要强调动乱带来的“混乱”,而后毛时代的回忆录则强调造反行动表现出来的暴力和残忍。按照对于有记载事件数量的统计,造反派活动和官方活动大致持平。如果我们的分析止步于此,我们将得出一个结论:从1966年下半年到1968年初,混乱和毁灭性的造反运动在中国各地造成了严重破坏,而军事力量最终重建了秩序。这种叙述背后的假设是:建立秩序的力量介入、限制了席卷中国的动乱所造成的破坏。

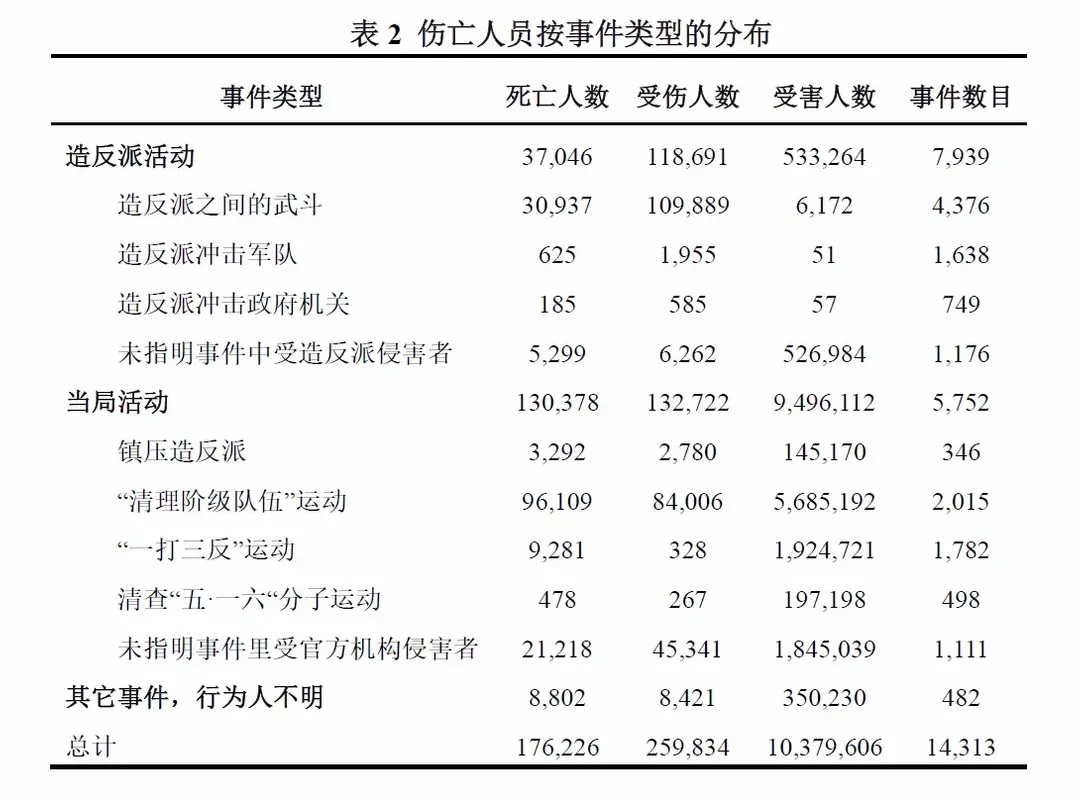

但是,这种描述极具误导性。如果我们援引与这些事件相关的伤亡数据,则会得出截然不同的观点。表2列出了与我们数据库中14313个重复发生事件相关的人员伤亡情况。显然,至少在出版的地方志记录中,当局的行动比造反派有破坏性得多。尽管造反派和当局造成的受伤者的人数大致相同,但是当局需要对绝大多数死亡者和受害者负责。在与具体事件有关的176226例死亡中,近四分之三(130378)应当归咎于当局行动。在有记载的1000万以上受政治迫害者中,有90%是受到当局的迫害。

这张表阐明了造成死伤的原因。在造反派一方,绝大多数死伤来自不同造反派派系之间的武装冲突。造反派对政府和军队的冲击造成了少量的死伤。另一方面,绝大多数由造反派造成的受害者都受害于“未指明”的事件;这些事件(下详)主要发生在这一时期的前八个月里,当时造反派对准的目标人物受到攻击,遭到批斗和监禁。简而言之,造反派确实需要为导致许多人死亡负责,不过这最可能是杀了其他造反派。

与之相对,当局的行动似乎更加残酷,破坏力更强。绝大多数的死亡,是在革命委员会建立之后,由军队和政府在“清理阶级队伍”运动中造成的。根据记载,这次运动造成的死亡人数,是早前造反派内部武斗造成的死亡人数的三倍。地方志叙述了三种原因:政治审判之后执行死刑,在囚禁中死亡(主要是刑讯逼供的结果),和被审讯者自杀。这些死亡发生在清理造反派和恢复“秩序”之后。尽管烈度较低的“一打三反”运动也造成许多人受害,但“清理阶级队伍”运动需要为政治迫害的大部分受害者负责。在这些运动中成为目标的人遭受了一系列调查、监禁、强制审讯,或被逐出家门、开除工作,或者受到政治审判,这使得他们与他们的直系亲属蒙受了多年的侮辱。

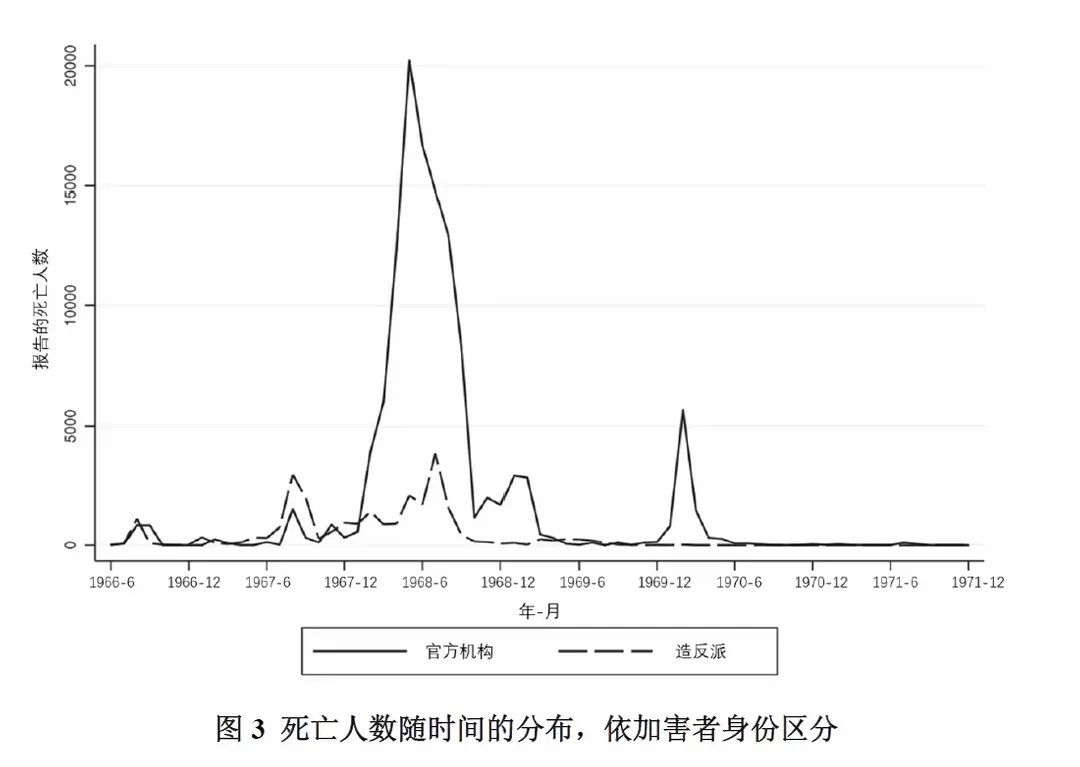

图3和图4显示了由于造反派和当局的行动造成的死亡和受害者按时间的分布。它们为研究造反运动和镇压之间的关系提供了新的视角。图3描绘了死亡人数按时间的分布,它清晰地标示出造反派造成的死亡人数与当局造成的死亡人数之间的巨大差别。造反运动造成的死亡人数在1966年夏末达到高峰,此时造反运动正在兴起;之后,死亡人数在1967年和1968年的夏天再次达到高峰,与造反派之间武斗发生的高峰重合。稳定秩序的力量造成的死亡人数在从1968年春季到初秋这段时间内激增——这主要是地方政府在重建之后迅速开展“清理阶级队伍”运动造成的影响。在造反派被镇压很久之后,在1970年初死亡人数再一次激增。

图4展示了一种更加明显的模式。造反派造成的的绝大多数受害者集中在1966年秋天造反派攻击当局和其他人时,以及1967年初造反派夺权时。从那时起,造反派之间的武斗占据了上风,造成了人员伤亡,但这些损害与早期造反运动并不相同。与1968年大部分时间里当局造成的死亡人数的高峰相比,与1970年短暂但剧烈的死亡人数高涨相比,造反派造成的死亡人数相形见绌。

根据这些数字之间巨大的差别以及它们随时间的分布,我们可以导出两个有广泛意义的结论。首先,如果在1968年是当局最终采取行动制止了破坏性的造反运动,那么显然这种解药远比疾病更可怕。与造反派所造成的苦难相比,当局所造成的苦难大得不成比例。其次,很清楚的是,1968年的“恢复秩序”根本不像其名称所标榜的那样。恰恰相反,它是中华人民共和国历史上史无前例的、由国家主导的大规模恐怖运动的开始。它远远超过了规范造反运动所必要的限度。最早的造反运动可能是二十世纪共产主义运动史上前所未有的事件,但从1968年开始的镇压运动是一种国家主导的恐怖活动,类似于斯大林时代的苏联“大清洗”。

对总伤亡人数的估计

从这些发现来看,我们所描述的各种事件的真实规模问题显得更加紧迫。公开出版的推测中,对这一时期“非自然死亡”人数的估计,从低于25万到远高于1,500万不等。拉梅尔(Rummel, 1991: 262-63)综述了英文世界里二手文献的推测,得出的数字是略微超过800万(造反及对造反的镇压造成了210万人死亡,剩下六百万人则死于监狱)。

我们该怎么用手头可用的数据源得出更可靠的估计?很多地方志的记叙清楚地表明,当地发生了大规模的动荡和残酷的迫害运动,但仍未提供具体数字。在这种情况下,我们将伤亡数字记录为零。在许多情况下,地方志记载了死亡人数和特定政治运动中的受害者的具体人数,但这些记叙通常清楚地表明:被记录下来的,只是涉及一类事件或一个时期的部分数字。这种情况下,我们要求记录员只记下这些数字。因此,我们记下来的死亡和受伤人数的原始数据,仅仅是实际数字的一部分——但是是多小的一部分呢?前文的分析仅限于同特定事件和日期有关的人员伤亡。如果我们考虑所有信息源中记录的伤亡总数,则有记载的死亡人数超过273000人,其他受害者则超过1340万。对真实数字的合理估计是多少呢?

作为估计真实的死亡人数和受害者人数的策略,我们将参考地方志记录的详细程度的信息、不同省份的不同编辑政策的信息,还需要出版的地方志之外的数据——尤其是有过大规模杀戮事件的地区的党内秘密报告。两种不同的推算路径将会给出合理的估计范围。首先,我比较了不同来源的记载之间的差异,来估计出版的地方志中可能的漏报的数量。其次,在所有出版的地方志记载的死亡人数占该地方总死亡人数比例大致相等的假定下,我采用样本选择模型推算了人员伤亡总数的统计估值。最后,我将这些统计估计值与第一步中估计的漏报水平相比较,得出了最终的估计范围。

对不同来源的记载的比较

有两种纠正地方志中漏报的方法。第一种办法,是在官方发布的、涵盖了全省数字,与该省所有地方志统计表中的数字之间进行对比。显然,地方志的编纂者会根据省里的指示,有意地审查和隐瞒负面信息。负责编纂地方历史的省级机关出版了一些杂志,人们在其中公开辩论:是要详细地记叙文化大革命,还是仅仅“记叙要点”(魏昂德与苏阳2003:79-82)?各省采用了不同的标准,因此各省给出的年表长度不一,地方志的其他章节中收录政治事件的范围也有广泛差异。省间的差异过于明显,这只能是因为受到了省级编纂策略的显著影响。安徽和浙江地方志中对文化大革命的记叙平均只有2,700字。另一个极端是陕西,记叙的平均字数超过了1,1300。回归模型可以根据省份、总人口和一个关于城市的哑变量来预测记叙的字数的对数,结果显示三个变量都与记叙的字数显著相关,能够解释42%的差异。目前最显著的单一预测因子是省份,它单独解释了记叙的字数35%的差异。记录范围的不同导致了记载的死亡人数的巨大差异。安徽的地方志总共只记录了638例死亡,河南仅1,378例,湖北仅1,776例,与此同时辽宁记录了18,189例,广东记录了32,373例。天津,一个有六百万人口的直辖市,在市志中只记录了343例死亡,然而作为同等大小城市的北京,市志却记录了共5,807例死亡。

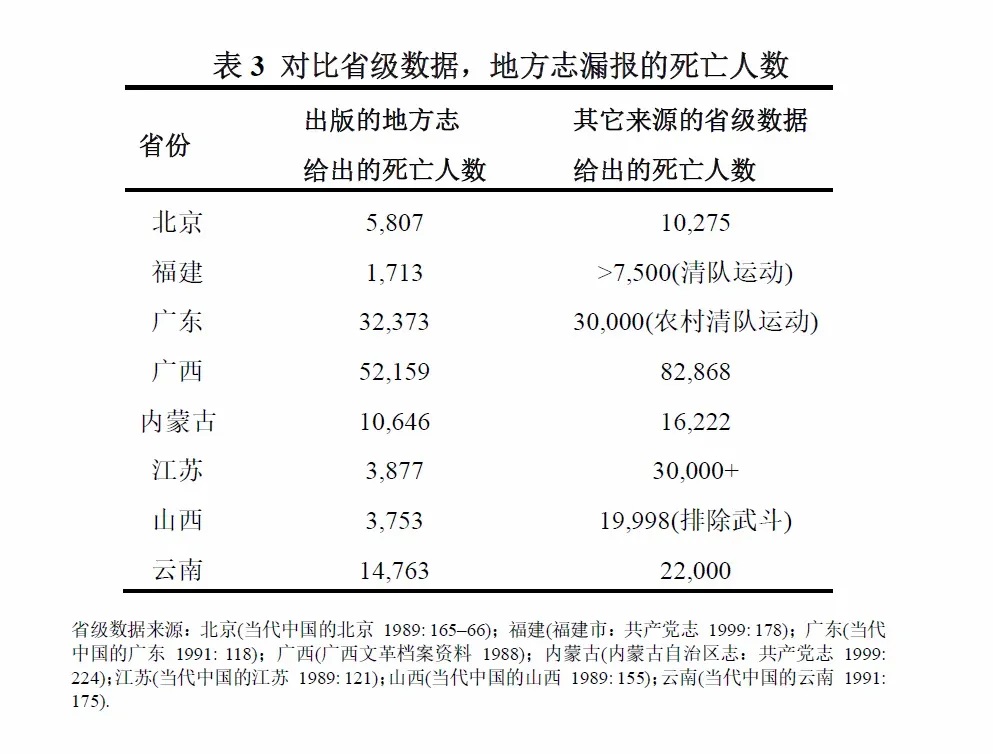

这些对比只能说明部分的真相。中国的其他机构发布的省级数据记载的死亡人数比地方志中的死亡人数高得多,即便对于那些在地方志中报告了相对较高的死亡数字的省份也是如此。我们在表3中单独给出了一些省份的数据,用来说明这一问题。其它来源给出的山西和江苏的数字是地方志中的五到八倍。广西的地方志记载了目前最大的死亡数字(52159人),却也不到党的内部调查中所列举的死亡人数的三分之二(82868人)。

广西省的调查报告极为详细,足足有18卷之多,它为我们提供了一种方法来估计中国整体因政治原因造成的死亡人数的上限。因1968年的大规模杀戮造成了非常之多的死亡,广西省的文化大革命史可谓恶名昭彰(苏阳2006,2011)。广西省委的调查报告可能是对死亡人数和受害人数的最详尽的官方统计——按人均计算,那里的死亡人数肯定超过了中国的其余大部分地区。由此推出广西省的死亡率为0.0033,即每千人3.3人。如果我们将这个死亡率乘以当时略低于7.31亿的中国人口数(不包括西藏),则意味着全国的死亡人数为242万。我们将这视为全国死亡人数的绝对上限。更可靠的估计会低很多,但是要低多少呢?

下一步是将地方志中的数据与其它的、主要是未公开来源中的数据进行比较。广西的86份地方志记载的死亡人数占内部调查报告给出的死亡人数的62.9%。我们还收集了一组较小的样本,分布在10个省的17个行政区,这些行政区同样有死亡人数的未公开内部数据。与之相比,广西地方志的报告率要高得多:在后一些样本中,地方志公布的死亡人数只占内部来源记载的死亡人数的15.5%. 广西的地方志较完整地记载了该省的死亡人数,这很可能是因为编纂者援引了最近刚刚完成的调查。那么,我们如何估计地方志记载的死亡人数的准确程度呢?上文提及的广西省之外17个行政区报告率为26.7%,而在包括进86个广西的行政区之后,所有103个行政区的平均报告率为59.6%. 这给出了我们估算实际报告率的上限和下限。相对准确的广西地方志严重拉高了估算的上限。实际报告率可能大为接近26.7%,我把这视为一个下限。

我们利用广西调查报告估算出一个上限,即全国有242万人死亡。我们还使用类似的方法,通过17个不在广西的行政区的未公开死亡数据算得另外的数字。使用这些数据的另一种方法,就是在这两个数字之间进行比较。由这些行政区的未公开死亡数据算出的死亡率为0.0021,即每千人中有2.1人死亡。这大大低于广西的数字(0.0033),折算到全国的死亡人数为153万。尽管这个预测仅仅基于很少的案例,但与基于广西的报告的推测相比,这肯定更接近可能的实际数字。

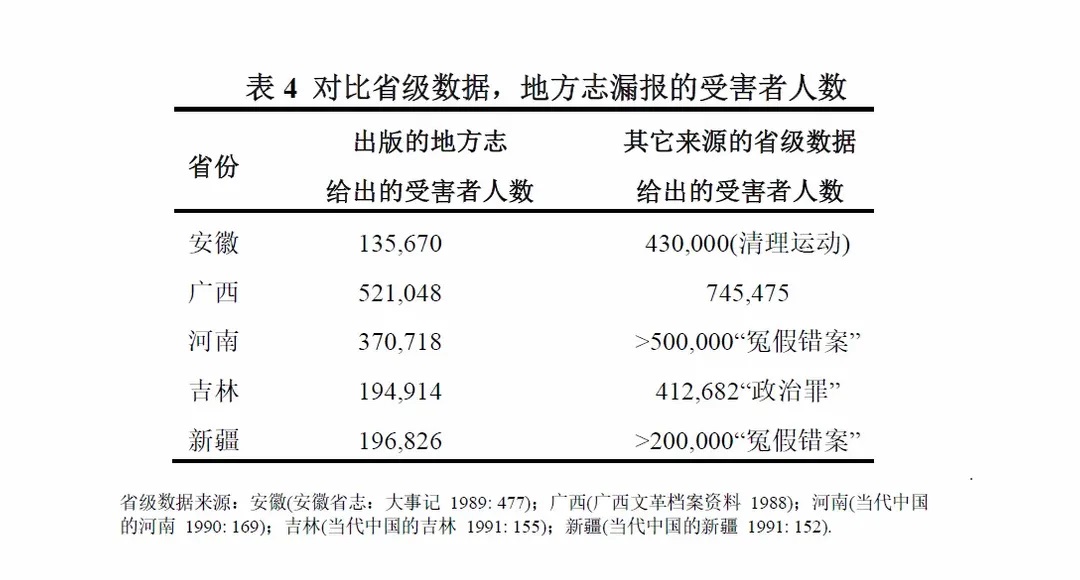

我们对政治原因导致的人员伤亡的第二种估算,是计算“受迫害者”的总数,这包括所有受伤的人,以及多得多的被殴打、被刑讯逼供、被降级或解雇、被从城市驱逐的人,和在“冤假错案”中受到其他形式的政治侮辱的人。与死亡人口相比,这个类别的定义要模糊得多,但这些数字展现了一直与文化大革命相关的政治迫害的程度。地方志中记载的受害人数似乎与实际人数非常接近。广西省的地方志记载的受害人数接近内部调查报告的70%。对于我们掌握内部记载的其他17个行政区,公开的数据所占的百分比也很高——接近64%。

可以肯定的是,与漏报死亡人数一样,一些省份存在系统性地漏报受迫害人数的情况。表4显示出:安徽、吉林和河南的地方志的报告率非常低。然而,许多省份的地方志记载的受迫害人数超过了广西内部报告中的受害人数。云南的150万受迫害者占总人口的6.6%,上海的72.1万受迫害者占6.5%,北京的33.6万受迫害者占4.7%。广西的受迫害者所占总人口比例仅不到3%,少于云南和上海的一半,排在全国的第六位。所有这些都表明:对受迫害人数的记载,比对死亡人数的记载要完全得多。

前文的数据对估计全国的受害人数有何帮助?所有地方志总共记载的受迫害者人数略少于1300万。我们能够对比公开数据和内部数据的103个案例的报告率相对较高(0.67),如果全国的报告率接近于此,则意味着全国的受害人数约有1940万。如果全国的实际受害率实际上接近于上海和云南地方志记载的6.5%,那么全国的受害人数将是4800万——这应该被视为一个极端的上限。用广西的内部数据推出的受迫害率(0.0297)远低于用许多省份的公开数据算出的受迫害率。如果将利用广西的内部数据算出的比率应用于全国,那么受迫害者的总数将达到2170万。我怀疑受害人数的报告率远低于我们估计的0.67,这个数字受到了高度准确的广西地方志的严重影响。如果我们将其下调到50%,得到的数字就是2600万。

统计模型的推论

前文的估值基于简单地计算省级和县级、公布和未公布的记载之间的差异。不过,有一些统计方法可以补偿此类数据漏报的问题。对于使用有关社会冲突的数据的研究者,漏报的问题长期地困扰着他们,无论他们使用的是政府官方信息还是当时的新闻报道。中国的地方志有一些特点,使之区别于历史研究和当代研究中其他常用数据来源:地方志是基于档案材料编纂的,但对于采纳哪些档案材料,则不可避免是选择性的。新闻报道是到目前为止最常见的关于冲突的数据的来源,而这种选择性记载在新闻报道中也很常见(Earl et al. 2004; Olzak 1989)。新闻数据主要有两个问题:其一,新闻总是倾向于报道特定类型的事件,而且人们关于新闻价值的观念也一直在变动;其二,从地理上来看,新闻报道总是偏向于主要的传媒业中心(Danzger 1975; Snyder and Kelley 1977)。

这就带来了所谓的取样偏误问题:地方志编纂过程中有一些无法确认的步骤,会影响其是否将某些事件纳入我们将要分析的样本。在某些方面,这类似于对因变量进行采样:我们几乎不可能知道某地没有记载某事件,是因为当地真的没有发生这一事件,还是记录者选择性地不予记录(Franzosi 1987; Olzak 1989)。我在前文中使用了一种常用的方法,即将新闻报道中的数据与其他来源的数据进行比较,尤其是政府数据或档案数据(McCarthy et al. 1996)。另一种常用方法则是采用旨在消除取样偏误的统计模型——两阶段估计法:首先估算事件被报告的可能性,然后参考第一阶段的估计结果来调整系数。使用这种方法的主要困难在于,对于影响记载中的选择性的诸多特征,我们很难令人信服地衡量和确认(Franzosi 1987; Olzak 1989)。

地方志的特点让我们更容易处理这些问题。首先是中国几乎每个地方都有一份记载。新闻报道的地域偏见问题不影响当地地方志的数据。如果某个地区未记载某类事件,或未提供伤亡数字,那么我们也将该地区的相应数据在数据集中记为零。每个地方都需要编制某种形式的年鉴。新闻报道的涵盖范围是有选择性的,但在地方志中则不存在这个问题。

其次,对于地方志来说,与报刊的数据不同的是,我们更容易确定地方志的记载存在选择性的原因,从而量化其程度。漏报的第一个原因非常简单:不同地方政府为编纂地方志投入的精力和资源有很大差别。在许多较贫穷的农村地区,实际上,所有卷次的地方志常常都不够详细,覆盖面也常常很窄。而其他行政区,尤其是那些更加繁荣和城市化的地方,则明显地为地方志编纂投入更多的编辑和财政资源。这种投入体现为出版物各部分都更为详细、精确。漏报的第二个原因则是前文中提到的省里对编纂的指示。

不同地方记载数据的差别可能在一定程度上反映出实际事件数据的差别,也可能仅仅反映出地方政府编纂其地方历史时投入资源和关注度的差别。我们该怎么估计这两者的程度?由于我们掌握了各个地方的记录,所以一个明显的衡量标准,便是所论历史时期内记录的详细程度——由这些年份的年表的大致字数来衡量。为了控制可能被漏报的事件和人员伤亡情况,我们统计了各地地方志中1966年6月至1971年12月的年表的字数。我们同时统计了这段时间发生的其他政治事件在大事记中的字数,以及其他数据来源(如果有的话)的字数。总年表中的字数,以及是否有单独的章节专门论述政治事件,都是反映地方志的详细程度的直接指标。当然,专门记载政治事件的章节中的字数也可能反映实际发生的事件的数量,这给这个方法带来了一定不确定性,但是普遍的漏报现象让这个问题变得无足轻重。

地方志的这些特征,让我们得以建立地方志选取材料的模型,而通过来自新闻报道的数据则难以做到这一点。在模拟地方志选取材料的最初模型中,我们可以利用记载的字数、省份(我们已经讨论过,记载涵盖范围受不同省份编辑政策影响巨大)和行政区的其他特征(例如总人口或城市人口),而后我们就可以估得一个回归模型,其系数可用于全国范围的估计。

对记载的字数、省级的地方志编纂政策以及已发布/未发布记录差异三者的直觉判断,最终将决定我们对漏报程度的判断。由于我们已经有了与报告的水平相关的控制变量,因此为了从统计学上说明包括省级编纂政策在内的影响对伤亡的记录的各种因素,一个显然的方法就是使用线性回归模型。我们可以得出一个以伤亡人数为因变量的回归模型,算出记载的字数与总人口之间的回归系数,将它们乘以样本均值,将所得数字与常数项相加,然后根据记载的平均字数得出平均每个行政区伤亡人数的估计值。将这个数字乘以样本中的辖区数量(共2213个)就给出全国总数的估计值。

在这里应用标准回归模型,会遇到前述的样本选择偏差问题:因变量的截断或遭删除的数据会导致因果变量的系数产生偏差,从而导致错误的推论(Berk 1983)。在我们的案例中,我们试图对记载的字数、当地人口和记录中的人员伤亡数量之间的关系进行更准确的估计。这里遇到的问题便是数据遭到删除。我们知道漏报现象很普遍,且漏报与地方志对这一时期的记载的字数相关;我们也知道,省级的地方志编纂政策会系统地影响记载的字数和报告中的伤亡情况。我们希望将此二者都系统地纳入我们的模型中。

Heckman两阶段模型是处理被删减数据最常见的方法。第一步,得出一个能预测因变量遭到删减的概率的probit模型,即给定的记载有数据丢失的可能性。这将产生一个新的独立变量,我们可以用它调整随后的普通最小二乘模型中的回归系数,以适应遭到删减的数据(Heckman 1979)。当然,两阶段估计法也不是万能的:如果不满足一些统计假设,它也会产生有偏估计(Stolzenberg and Relles 1997; Winship and Mare 1992)。在本文的案例中,我们感兴趣的是得出合理的估计范围,而相比于数值模型的各种细节,我们对什么级别的记载会遭到删减的实质判断会对它产生大得多的影响。

为将这个办法应用于我们的问题,我们首先需要确定有哪些变量影响会因变量(伤亡人数)遭到删减的程度。我们在第一阶段指定两个变量:所在省,由27个表示各省的哑变量代表(其中去除一个变量作为假设检验组);行政区城市人口,这里假设城市人口越多,地方政府能够给予编纂地方志的资源就会越多。至于第二阶段的回归方程,我们采用的变量是行政区总人口,和我们录入数据集时使用的地方志中相关章节的字数。我们的基本思路,是估计总人口和记载伤亡人数所使用的字数带来的影响,并用得到的回归系数和常数项来预测平均每个行政区的伤亡人数,从而得出对2213个行政区伤亡人数的全国性的估计。

注意,我们建立的模型并没有包括103个行政区(其中86个是广西的行政区)的内部数据,因为有内部数据的行政区这在我们的样本中比重很小(小于5%),也很不典型(只有广西)。纳入这些信息会造成估计值偏高——我们不能假设记载的字数更多就会导致伤亡水平达到广西的程度。这就表示,如果所有的地方志都按照同样的精度来记载伤亡情况——即编纂者除去那些显然不应记录的内容——这些统计模型就能够预测地方志实际记载的是什么。然后,我们将根据已发布的地方志和内部数据之间的差异(范围为0.267至0.594),参考前一节中得出的比例来调整这些估计。

表5记录了死亡(第1列)和受害人(第2列)的估计数。死亡人数的模型采用最保守的标准来确定哪些记录“遭到删减”——从公开出版的地方志中挑出那些记录死亡人数为零的。从第二阶段估计中去掉这些死亡人数为零的记载,本质上是将其视为丢失数据,并在第二阶段的估计中除去它们。第一阶段的结果模拟的是记载死亡人数为零的概率,这将同时被用来调整第二阶段的系数。在第一阶段的回归方程中,我们指定省份和行政区的总城市人口数作为预测记载死亡人数为零的指征。这么做的理由是地方志的字数和详细程度有着广泛的省际差异(前文有详细讨论),而更城市化的地区有更多的资源来编纂地方志。第二阶段的估计预测地方志记载的死亡人数,是该地区总人口数和地方志中用来描述这一时期的字数的函数。

在对死亡人数(第一列)进行估计时,我们认定其中595个数据遭到删减,并基于其余1,627个数据进行第二阶段估计。用第二阶段的回归系数乘以人口和记录字数的样本均值(分别为320,285人和4,969字),并加上常数项后,模型得到528,747人的死亡人数估计。这一数字比地方志记载的原始数据的两倍还多。如果所有地方志都以大致相同的比率记载伤亡人数,那么这就是我们对地方志本应记载的死亡人数的统计估值。如果根据我们对瞒报可能性的估计值上限(0.596)和下限(0.267)进行调整(根据前文对公开和内部数据的比较而得),我们得出死亡数据最低为887,159人,最高为198万人。

在对受害者人数(第2列)进行估计的过程中,我们对数据删减的定义更为宽泛——平均受害者人数低于下四分位数的记录一律视为经过删减。这个判据更为宽泛,因为正像我们在前文中所说,相比于记载死亡人数,地方志有更多的自由来记载受害者人数。这一判据的优势在于,我们视为受害者人数记录经过删减的地区的数量(553),大致等于死亡人数记录经过删减的地区的数量。原始估计的受害者总数是1,850万,仅比地方志记载的原始数量多41%,这与我们先前的结论——受害者数据记录得更为准确——相一致。因为我们假设这些数据更为准确,我们采用较高的估计报告率(59.6%)进行调整,估计出全国约有3,100万名受害者。

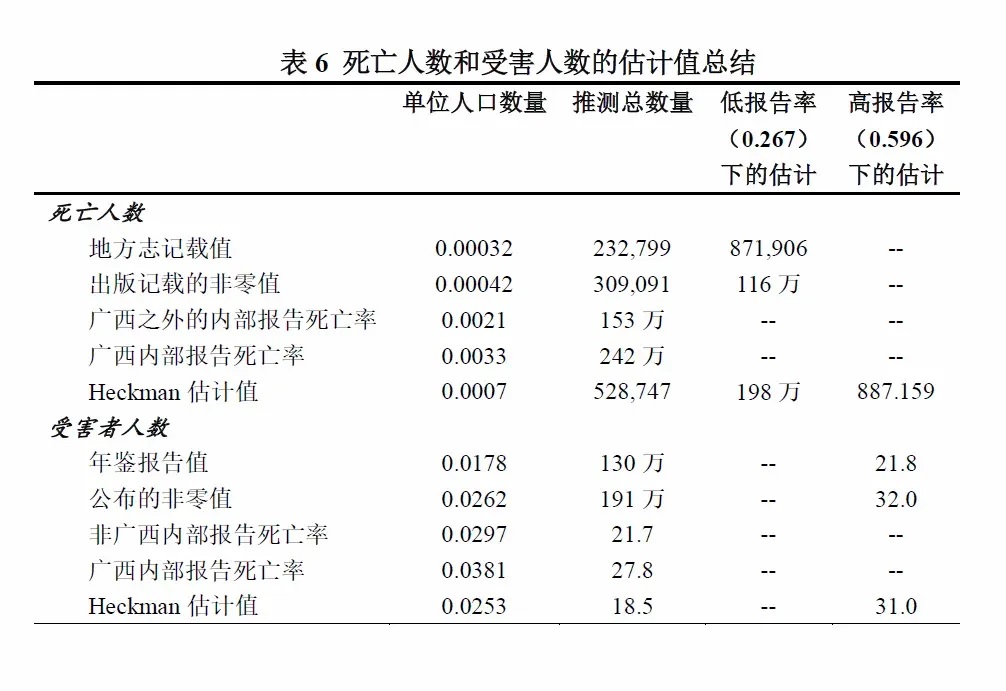

总结:估计的范围

表6展示了死亡人数和受害人数估计值的范围。表的上半部分(第一至第五行)总结了对死亡人数的各种估计。第一行为最低估值,这些估计值采用了地方志记载的原始死亡数据,并仅根据估计的最低报告率对其进行调整。第二行假定所有地方的报告率均为0.267,将所有零死亡人数的记载视为数据遗失,并将所有记载死亡人数非零的地区的死亡率应用于全国人口,得出死亡人数估值为116万。第三行将非广西案例的内部数据的死亡率应用于全国范围,得出的估计值为153万。第四行是一个极端的高估计值,将广西的死亡率应用于全国,得到了242万的估计值。第五行的数字,是我们尽最大努力,对最有可能严重漏报或根本不记载伤亡情况的地方志进行统计调整而得到的。即便是在修正最详尽的地方志的漏报之前,它也已经给出了更高的死亡人数下限:52.8万。这表示:如果地方志的质量都相对较高,那么地方志记载的死亡人数可能至少是52.8万。由于即使是最详尽的地方志也仅仅记载了实际死亡人数的约60%(这个数字在很大程度上基于广西的地方志),88.7万的数字很可能是低估了实际死亡人数;若基于之前假定的地方志报告率0.267进行计算,则将给出198万的死亡人数,这又可能是对漏报的过度修正,因为这个报告率经过了统计调整。根据这些估计和假设,死亡人数可能在110万到160万之间,这个数据采用了第二行第三列的116万的低估计值和第三行第二列的153万的高估计值。我怀疑实际数字更接近这个区间较高的一端,但我们拥有的数据不能确保高置信度。

表6的第六至第十行记录了基于类似方法算出的全国受害人数的估计值。这些估计值的不确定性较小,因为地方志记载受害人数的自由度更大(实际上很多省份报告的单位人口受害率远高于广西的内部报告)。为了校正公开记录中的漏报情况,我们仅使用较高的预设报告率(0.596)。考虑到第六行到第十行的估计范围,受害人数可能介于2200万至3300万之间。

死亡人数和受害人数之间的关系需要更多的讨论。据估计,略高于5%的文化大革命受害者死于他们遭受的待遇。每有一个人死亡,就有另外19人直接遭受某种形式的政治迫害。在某些时候,约有3%到4%的人口(或成年人口的6%到8%)是被直接针对的目标,并且大多数人在接下来的很多年中遭受了痛苦。当然,受害率在各职业群体间差异很大。受害率最高的群体,可能是受过教育的专业人士和党内官员。如果我们假设每个被针对的个体都有四到六个家庭成员——配偶、父母、孩子——直接受其牵连,那么将有超过1亿人经受这场运动的创伤。另外的许多人看到了这种基于模糊的、未经证实的指控而迫害他人之事,他们当然就有充分的理由害怕这种命运也会降临到他们或他们的家人上。可以很容易地推断,他们的心理将因为这些伤亡而经受多大的冲击。

比较的视角

以任何标准衡量,110万至160万人死亡,2200万至3000万人受害,都是极不寻常的人类苦难。表7列出了现代的某些政治事件导致的死亡人数(不包括国家间战争)。这份清单旨在将1966年至1971年中国的经历与其他有记载的案例联系起来。它包括动乱,也包括镇压动乱,还包括有组织的国家镇压和对目标人口的屠杀。我们对这一时期中国总死亡人数的高估值低于红色高棉统治下柬埔寨的死亡人数的普遍接受的估值,而低估值则略高于1937-38年苏联“大恐怖”的高估值。同时,我们的估值远远高于1994年卢旺达大屠杀的死亡人数,也高于1965-66年死于印尼政变和屠杀共产党嫌疑分子的死亡人数。其他的比较案例的数据,都只相当于中国此一时期总死亡人数的一小部分,在与中国的大规模动荡进行比较时通常不会想到。

累计数字不能反映风险人群的规模。死亡率是用来衡量严重程度的,它与地震的震级不同:死亡率昭示着一个人被杀害的可能性。中国的人口比任何一个比较案例都要多得多。

累计数字不能反映风险人群的规模。死亡率是用来衡量严重程度的,它与地震的震级不同:死亡率昭示着一个人被杀害的可能性。中国的人口比任何一个比较案例都要多得多。

最后的比较是定性的:造成这些伤亡的活动在不同的案例中差异很大。文化大革命经历了三个不同的阶段:第一阶段,日益增长的造反活动针对因过去的表现而在政治上被污名化的人和地方机关与政府领导人;第二阶段,文官政府力量崩溃后,武装派系之间为争夺权力而发生暴力冲突;第三,国家进行一系列严厉的镇压运动。我们还注意到,绝大多数伤亡——估计约有四分之三——是在第三阶段由当局的行动造成的。其余的绝大多数是1967年和1968年不同造反派系之间的武装冲突造成的。危害最小的阶段是大规模造反的初期。对于在这些迫害中首当其冲的家庭和官员来说,这一段经历是很痛苦的,然而因这一阶段的动荡而死亡的人数相对来说还是很少。

斯大林统治下的苏联和红色高棉统治下的柬埔寨都没有发生大规模的动荡和武装冲突。中国仅有的与这两个案例可比的时期是1968年,此时镇压是由地方的文职政府和武装力量、而不是由国家一级的安全机构进行的。即便广西的人口死亡率接近3.3‰,也没有十分接近波黑战争和美菲战争的人口死亡率:后两者的人口死亡率约为2.5%到2.8%,是前者的9倍。中国最初的动荡和随后的派系斗争远不如萨尔瓦多内战的破坏力大:萨尔瓦多内战迫使武装部队与广泛的、武装精良的民众作斗争。中国重新恢复政治秩序的镇压的残酷程度,只及危地马拉20世纪80年代镇压暴乱的一半。1965-66年印尼和1994年卢旺达屠杀的显著特征是地方文职政府的广泛参与,这一特征在中国则尤为明显,特别是在广西省(苏阳 2006, 2011),尽管我们的数字表明该省的人口死亡率远低于卢旺达,也略低于印度尼西亚。与中国的“清理阶级队伍”最为相似的,是柬埔寨的红色高棉大清洗。据说,清除柬埔寨人民中所有受旧社会污染分子的努力,部分是受到这一时期毛主义教条的启发(Chandler 1999: 66–67; Kiernan 2002: 330)。

结论

我们的数据集描述了一场广泛的、迅速蔓延的、深入中国腹地的、影响到几乎所有地方的政治动荡。冲突经历了三个不同的阶段。首先,从1966年中到1966年底,造反活动不断加剧,对被政治污名化的群体和知识精英、以及最终对党政官员的攻击不断升级。第一阶段的结束和第二阶段的开始,标志着地方政府的迅速垮台,其中有一半在1967年1月被造反派“夺权”;到3月底,超过75%的县市政府被夺权。武装部队在大约一个月的延迟后介入进来,在几乎所有发生夺权的地方采取行动进行支持。然而,军队的干预对平息造反分子之间日益增长的派系分歧收效甚微。1967年大部分时间里,武装冲突在造反分子的派系职终占主导地位,在同年夏天达到最高水平。第三阶段始于1968年初,当局平息武装冲突和恢复地方政府的行动有所增加。随着派系斗争的报道在1968年的记载中逐渐隐去,一个新的阶段开始了:新组建的地方当局组织了大规模的迫害运动,系统地、大规模地打击了所谓的反革命分子和阶级敌人。

在这三个阶段中,第一阶段暴力事件最少,造成的伤亡也最少。对这一阶段进行回顾的叙述,主要集中在学生红卫兵对教师、知识分子、官员和前剥削阶级个人的暴力迫害。根据地方志,这一阶段的运动,不管它对目标人群的危害有多严重,造成的死亡、伤害和其他侵害都相对较少——不到整个时期总数的10%. 第二阶段致命得多,这主要是由于造反派系之间的武装冲突。这一阶段的死亡人数占有记载死亡人数的一半。

在对文化大革命的描述中,第一阶段和第二阶段吸引了人们最多的注意力。这造成了一种印象:文化大革命最具破坏性的方面是失控的、混乱的造反,造成持续近两年的破坏。然而,我们的证据清楚地表明,第三阶段的“恢复秩序”只是一个本质上全新的阶段的开始,这个阶段迄今为止是最致命、最具破坏性的。从“清理阶级队伍”及其地方化开始,新一波的迫害和死亡大大提高了死亡率,与其宣称要平息的造反行动造成的死亡率不成比例。超过四分之三的有记载死亡,都是由于当局在第三阶段的行动,而超过90%的因所谓政治罪行受迫害者都是在这一时期受害。我们的数据清楚地表明,这第三阶段不仅仅是在恢复秩序;它是一场全新的运动,在许多方面都类似于苏联1930年代末期的“大恐怖”,即对隐藏的阶级敌人和所谓间谍进行清洗。几年后,中国的这场运动还启发了红色高棉的更致命的行动。如果说这一阶段在中国代表着“恢复秩序”,那么去疴的猛药比病疴本身要坏得多。如果没有文化大革命的最后这一阶段,文化大革命所造成的死亡人数可能只有实际死亡人数的四分之一。毛主义当局先是煽动、支持了动乱,而后又对其进行了镇压,之后又采取了更多行动,这使得文化大革命成为了二十世纪中死亡人数最多的政治事件之一。尽管死亡人数在中国庞大的人口总数中所占比例相对较低,这也并不能令人宽慰。

参考文献

由于众所周知的原因,对于中文文献或外文文献中译本的标题,不论是否在中国大陆公开出版,我们都不予翻译。——译者注

Anhui Annals (1998) Anhui Sheng Zhi: Dashiji (Anhui Province Annals: Chronology of Events). Beijing: Fangzhi Chubanshe.

Ball, Patrick, Paul Kobrak, and Herbert F. Spirer (1999) State Violence in Guatemala, 1960–1996. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.

Baum, Richard (1971) “The Cultural Revolution in the countryside: Anatomy of a limited rebellion,” in Thomas W. Robinson (ed.) The Cultural Revolution in China. Berkeley: University of California Press: 367–479.

Berk, Richard A. (1983) “An introduction to sample selection bias in sociological research.” American Sociological Review 48 (3): 386–98.

Bu Weihua (2008) Zalan Jiu Shijie: Wenhua Da Geming de Dongluan yu Haojie

(Smashing the Old World: The Catastrophic Turmoil of the Cultural Revolution).

Hong Kong: Zhongwen Daxue Chubanshe. Cambodian Genocide Program (2013)

www.yale.edu (accessed June 17, 2013). Center for Justice and Accountability

(2013) www.cja.org (accessed June 17, 2013)

Chandler, David P. (1999) Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot. Boulder, CO: Westview.

Cribb, Robert (2002) “Unresolved problems in the Indonesian killings of 1965–1966.” Asian Survey 42 (4): 550–63.

Dangdai Beijing (1989) Dangdai Zhongguo de Beijing (Contemporary China, Beijing). Beijing: Dangdai Zhongguo Chubanshe.

Dangdai Guangdong (1991) Dangdai Zhongguo de Guangdong (Contemporary China, Guangdong). Beijing: Dangdai Zhongguo Chubanshe.

Dangdai Henan (1990) Dangdai Zhongguo de Henan (Contemporary China, Henan). Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe.

Dangdai Jiangsu (1989) Dangdai Zhongguo de Jiangsu (Contemporary China, Jiangsu). Beijing: Dangdai Zhongguo Chubanshe.

Dangdai Jilin (1991) Dangdai Zhongguo de Jilin (Contemporary China, Jilin). Beijing: Dangdai Zhongguo Chubanshe.

Dangdai Shanxi (1989) Dangdai Zhongguo de Shanxi (Contemporary China, Shanxi). Beijing: Dangdai Zhongguo Chubanshe.

Dangdai Xinjiang (1991) Dangdai Zhongguo de Xinjiang (Contemporary China, Xinjiang). Beijing: Dangdai Zhongguo Chubanshe.

Dangdai Yunnan (1991) Dangdai Zhongguo de Yunnan (Contemporary China, Yunnan). Beijing: Dangdai Zhongguo Chubanshe.

Danzger, M. Herbert (1975) “Validating conflict data.” American Sociological Review 40 (5): 570–84.

Dong Guoqiang, and Andrew G. Walder (2010) “Nanjing’s failed ‘January revolution’ of 1967: The inner politics of a provincial power seizure.” China Quarterly 203: 675–92.

——— (2011) “Local politics in the Chinese Cultural Revolution: Nanjing under military control.” Journal of Asian Studies 70 (2): 425–47.

——— (2012) “From truce to dictatorship: Creating a revolutionary committee in Jiangsu.” China Journal 68: 1–32.

Earl, Jennifer, Andrew Martin, John D. McCarthy, and Sarah A. Soule (2004) “The use of newspaper data in the study of collective action.” Annual Review of Sociology 30: 65–80.

Esherick, Joseph W., Paul G. Pickowicz, and Andrew G. Walder (2006) “The Chinese Cultural Revolution as history: An introduction,” in Joseph W. Esherick, Paul G. Pickowicz, and Andrew G. Walder (eds.) The Chinese Cultural Revolution as History. Stanford, CA: Stanford University Press: 1–28.

Forster, Keith (1990) Rebellion and Factionalism in a Chinese Province: Zhejiang, 1966–1976. Armonk, NY: M. E. Sharpe.

Fujian Annals (1999) Fujian Sheng Zhi: Gongchandang Zhi (Fujian Province Annals: Communist Party Annals). Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe.

Franzosi, Roberto (1987) “The press as a source of socio-historical data: Issues in the methodology of data collection from newspapers.” Historical Methods 20 (1): 5–16.

Getty, J. Arch, and Oleg V. Naumov (1999) The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven, CT: Yale University Press.

Guangxi Zhuang Autonomous Region Party Committee (1988) Guangxi “wen’ge” dang’an ziliao (Archival Materials on the Guangxi “Cultural Revolution”). 18 vols. Nanning: Zhengdang Lingdao Xiaozu Bangongshi.

Heckman, James J. (1979) “Sample selection bias as a specification error.” Econometrica 47 (1): 153–61.

Inner Mongolia Party Annals (1999) Nei Menggu Zizhiqu Zhi: Gongchandang Zhi (Inner Mongolia Annals: Communist Party Annals). Huhehaote: Nei Menggu Renmin Chubanshe.

Kiernan, Ben (2002) The Pol Pot Regime, 2nd ed. New Haven, CT: Yale University Press.

Kerr, George H. (1965) Formosa Betrayed. Boston: Houghton Mifflin.

Lee, Hong Yung (1978) The Politics of the Chinese Cultural Revolution. Berkeley: University of California Press.

MacFarquhar, Roderick, and Michael Schoenhals (2006) Mao’s Last Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press.

McCarthy, John D., Clark McPhail, and Jackie Smith (1996) “Images of protest: Dimensions of selection bias in media coverage of Washington demonstrations, 1982 and 1991.” American Sociological Review 61 (3): 478–99.

Margolin, Jean-Louis (1999) “China: A long march into night,” in S. Courtois, N. Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartošek, and J.-L. Margolin (eds.) The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. Cambridge, MA: Harvard University Press: 463–546.

Ministry of Civil Affairs, People’s Republic of China (1998) Zhonghua Renmin Gongheguo Xingzheng Qufen (1949–1997) (Administrative Jurisdictions of the People’s Republic of China [1949–1997]). Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe.

Olzak, Susan (1989) “Analysis of events in the study of collective action.” Annual Review of Sociology 15: 119–41.

Perry, Elizabeth J., and Li Xun (1997) Proletarian Power: Shanghai in the Cultural Revolution. Boulder, CO: Westview.

Population Statistics Office, State Statistical Bureau (1986) Zhonghua renmin gongheguo di erci renkou pucha tongji shuzi huibian (Compendium of Statistical Data from the Second Census of the People’s Republic of China). Beijing: Guojia Tongji Ju Renkou Pucha Si.

Rosen, Stanley (1982) Red Guard Factionalism and the Cultural Revolution in Guangzhou (Canton). Boulder, CO: Westview.

Rowe, William T. (2007) Crimson Rain: Seven Centuries of Violence in a Chinese County. Stanford, CA: Stanford University Press.

Rummel, R. J. (1991) China’s Bloody Century: Genocide and Mass Murder since 1900. New Brunswick, NJ: Transaction.

Schoenhals, Michael (2005) “‘Why don’t we arm the left?’ Mao’s culpability for the Cultural Revolution’s ‘great chaos’ of 1967.” China Quarterly 182: 277–300.

——— (2008) “The People’s Republic of China,” in Klas-Göran Karlsson and Michael Schoenhals (eds.) Crimes Against Humanity under Communist Regimes: Research Review. Stockholm: Forum for Living History: 67–87.

Snyder, David, and William R. Kelly (1977) “Conflict intensity, media sensitivity, and the validity of newspaper data.” American Sociological Review 42 (1): 105–23.

Stolzenberg, Ross M., and Daniel A. Relles (1997) “Tools for intuition about sample selection bias and its correction.” American Sociological Review 62 (3): 494–507.

Su, Yang (2006) “Mass killings in the Cultural Revolution: A study of three provinces,” in Joseph W. Esherick, Paul G. Pickowicz, and Andrew G. Walder (eds.) The Chinese Cultural Revolution as History. Stanford, CA: Stanford University Press: 96–123.

——— (2011) Collective Killings in Rural China during the Cultural Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Thurston, Anne F. (1987) Enemies of the People: The Ordeal of the Intellectuals in China’s Great Cultural Revolution. New York: Knopf.

Tong, James (1991) Disorder under Heaven: Collective Violence in the Ming Dynasty. Stanford, CA: Stanford University Press.

UNICEF (2013) “Rwanda: Ten years after the genocide.”

www.unicef.org/infobycountry/ rwanda_genocide.html (accessed June 28, 2013).

US Department of State (2014) Office of the Historian. The

Philippine-American War. www.history.state.gov/milestones/1899-1913/war

(accessed May 23, 2014).

Walder, Andrew G. (1978) Chang Ch’un-ch’iao and Shanghai’s January Revolution. Ann Arbor: University of Michigan Center for Chinese Studies.

——— (2009) Fractured Rebellion: The Beijing Red Guard Movement. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Walder, Andrew G., and Yang Su (2003) “The Cultural Revolution in the countryside: Scope, timing, and human impact.” China Quarterly 173: 82–107.

Wang, Shaoguang (1995) Failure of Charisma: The Cultural Revolution in Wuhan. Oxford: Oxford University Press.

Wang, Youqin (2001) “Student attacks against teachers: The revolution of 1966.” Issues and Studies 37 (1): 29–79.

Werth, Nicolas (1999) “A state against its people: Violence, repression and terror in the Soviet Union,” in S. Courtois, N. Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartošek, and J.-L. Margolin (eds.) The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. Cambridge, MA: Harvard University Press: 33–268.

Winship, Christopher, and Robert D. Mare (1992) “Models for sample selection bias.” Annual Review of Sociology 18: 327–50.

Zwierzchowski, Jan, and Ewa Tabeau (2010) “The 1992–95 War in Bosnia and Herzegovina: Census-Based Multiple System Estimation of Casualties’ Undercount.” Berlin: Households in Conflict Network and Institute for Economic Research.