边缘的议题,往往反映的是主流的问题。小姐身处边缘,但她们处在被讨论、被治理的中心。尤其是在社会急剧变迁、社会问题层出的时代,小姐常常成为替罪羊和出气口,这样的议题也特别容易挑战人们的神经。Rubin也说过这样一句话:在性的议题上,经常是魔鬼学的成分大于性社会学的成分。换句话说,我们缺乏的是睁眼看现实的态度和勇气。

小姐研究二十年 2020.6.7 北京

大家好,我是黄盈盈,我今天讲的是「小姐研究二十年」。我第一次研究是1999年的寒假,在深圳下沙,这样的一个农民楼里面。我记得特别清楚,当时我住在501,是500块钱一个月。

那个楼里住的基本都是到深圳打工的打工妹、打工仔,当然也包括小姐。我的楼下是四个妈咪的地盘,在附近的小巷子里至少有十几家小发廊。刚开始我就在这个巷子里遛来遛去,希望可以认识一个小姐,让她带我坐进发廊。 大概在一周以后我如愿以偿,后来那些认识的妈咪跟小姐就跟我说,瞅着你吧,天天在那里遛来遛去,也不接客,看着也不像是便衣,也不像是记者,我们琢磨着你大概是个被香港人包养的二奶。

我的研究就是这样的一个开场。我们师门的田野调查故事写在了这本《我在现场》里面,出版的时候已经是2017年了。

这二十年里,我从一个硕士一年级的学生,到现在留校任教,我的生活发生了蛮大的变化,下沙以及我们去过的红灯区基本上也已经面目全非。小姐的生活,她们的处境又怎么样了呢?我时常在想,小姐于我的意义是非常显在的,可是我对于小姐的意义又在哪里? 作为一个研究者,我越来越感受到自己能力的局限,以及一种深深的无力感。今天之所以还有信心站在这里,大概是这么多年来至少我还在坚持着一些观察跟思考,当然,我也希望有更多的人能够心平气和地走进小姐人群,了解她们的生活。

1999年-2002年:四川、深圳、东北

我的研究基本上是在三个大背景下展开的,1999年到2002年的时候,我关注的是劳动力市场、非正规就业、职业流动,这样一些议题。

我记得特别清楚,在四川,当时有一个家里开发廊的男大学生,他跟我们聊天,他就说,四川是一个小姐培训基地,小姐到这从事了这一行,熟悉了就开始流到其他地方去了,比如说流到深圳。四川的那个小镇非常有意思,90年代初招商引资,想建成开发区,可是开发区没有建成,红灯区建成了。 后来我们去了东北,东北那个时候有非常严重的下岗潮,很多妇女瞬间就被甩出了体制之外,相当多的人进入到了性产业,比如说足疗、按摩。

2004年-2013年:新疆、云南、四川、宁夏、广西

差不多是在2001、2002年的时候,我们开始在艾滋病防治的背景下关注小姐以及嫖客。我们的研究不光是关注小姐,当时我们在四川跟云南,跟不同阶层、形形色色的嫖客做了180多个访谈,试图从他们的角度看一看性产业。

2010年至今:山东、天津、深圳、云南、广西

2010年开始一直到现在,整个环境发生了非常大的变化,大家可能知道大扫黄。这个时候我跟潘老师(潘绥铭),我们去了六七个地方,看扫黄带来的影响,包括这个产业里的人如何去应对扫黄,以及扫黄的效果怎么样。2014年到现在,我跟学生也会关注那些服务于小姐人群的草根组织的发展,他们非常了不起,但是他们的处境很困难。

在一个跨时空、多主题的比较与联系里,包括跟不同的主体对话,我觉得可以看到一幅比单一的田野点更为完整的小姐景象。

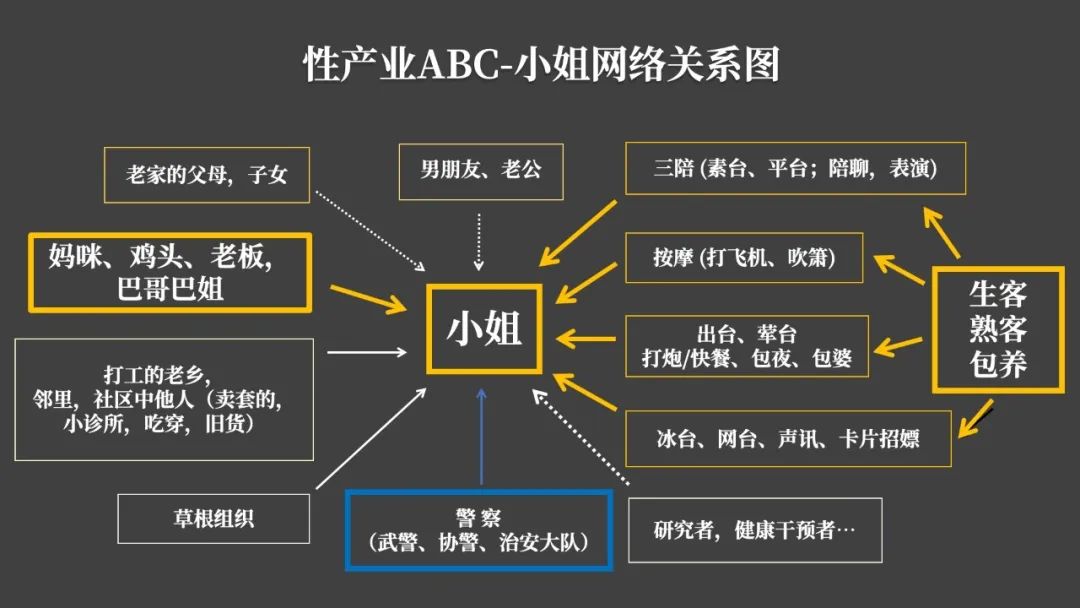

这张图大致可以描绘出小姐的人物关系,我通常称之为性产业ABC扫盲图。大家可以看到,或者说你也能想得到,在这幅图中处在中心位置的是妈咪、小姐跟嫖客。

可是很多人不会注意到,这个图里其实卷入了非常多的社会力量,包括研究者、警察,包括草根组织的人,也包括小姐的男朋友、她老家的人,这些形形色色的人都不同程度地卷入在这个红灯区里。 我尤其要提醒一下的是,在这个网络图里有一群非常重要的人,但是却经常被忽略,就是社区里的老乡、邻里,比如说卖鞋的,卖穿的,还有一些小诊所。 如果你这个关系处理得好,那是一个保护力量,或者是支持型的力量,这个关系处理不好,可能就会成为一个举报者。我不知道大家对于举报是什么感觉,抓现场是很难的,抓到了通常都是因为被举报。

中国有多少小姐?

我做小姐研究被问到蛮多的一个问题是,中国到底有多少小姐?我没有答案,因为我不知道大家对于小姐的定义是什么样的。

当然在法律里有一个说法,在不特定的男女之间以金钱、财物为媒介发生不正当性关系,这样的行为是卖淫嫖娼。可是这个跟非小姐的界限是非常模糊的,如果你界定都不清楚,怎么让我去说到底有多少小姐呢?我觉得没人知道这个数据。 比如有一批小姐是兼职小姐,白天去小卖部当营业员,晚上可能就去夜总会,去站街。那咱们怎么算这一批人呢?

谁是小姐?哪位小姐?

这个产业里的分层也是很严重的,站街的小姐跟天上人间的小姐,那可差了去了,这能是一样的小姐吗?我朋友跟我说,这个差距大概不亚于教授跟助教的差别。

我们自己的研究涉及比较多的是小发廊,一百块钱到两百块钱的小费,大概是这样价格的小发廊。主要是因为天上人间太贵了,田野调查都做不起。 我们在云南的时候,在一些小公园里也碰到过被当地人称为「织布鸡」的一批女孩,她们一边织毛衣一边在公园里站街,大部分客人都是从矿区来的。她们的价格就写在脚底板上,客人来了之后,一只脚一抬,写着三十块钱,你要是嫌贵,讲价,就另一只脚一抬,二十块。 还有2005年在四川做调研的时候,我们去板板茶里访谈嫖客,来的基本上都是五六十岁的嫖客,咱们也不要叫老嫖客了,就是嫖客,五块钱你可以摆一下午的龙门阵,喝一下午的茶,然后再花二三十块钱顺便找一个小姐。 在云南还有一种形式叫摸摸舞厅,我不知道有没有人听说过,基本上是花十块钱进入一个舞厅,然后灯光开始暗下来,大概会放四五支曲子,故事就发生在这四五支曲子期间。 所以你能看到,小姐工作的场所实际上差异性非常大。即便是同一类场所,它们内部的管理形式,以及权力关系也是非常不一样的。

我不知道大家怎么想象妈咪,你们会不会想起来还是像韦小宝那个电影里,有一颗大黑痣那种特别凶的老鸨?但实际上在红灯区里,怎么说呢,各式各样的人都有。 我们确实碰到过有一些鸡头或者妈咪控制力比较强,可是在深圳,还是2001、2002年,我们也碰到过这种情况:几个小姐合起来雇了一个妈咪。如果你这个妈咪有能力帮我上街拉客,客源好,那我们付给你台费,如果你能力不行,对不起,我们另雇一个。

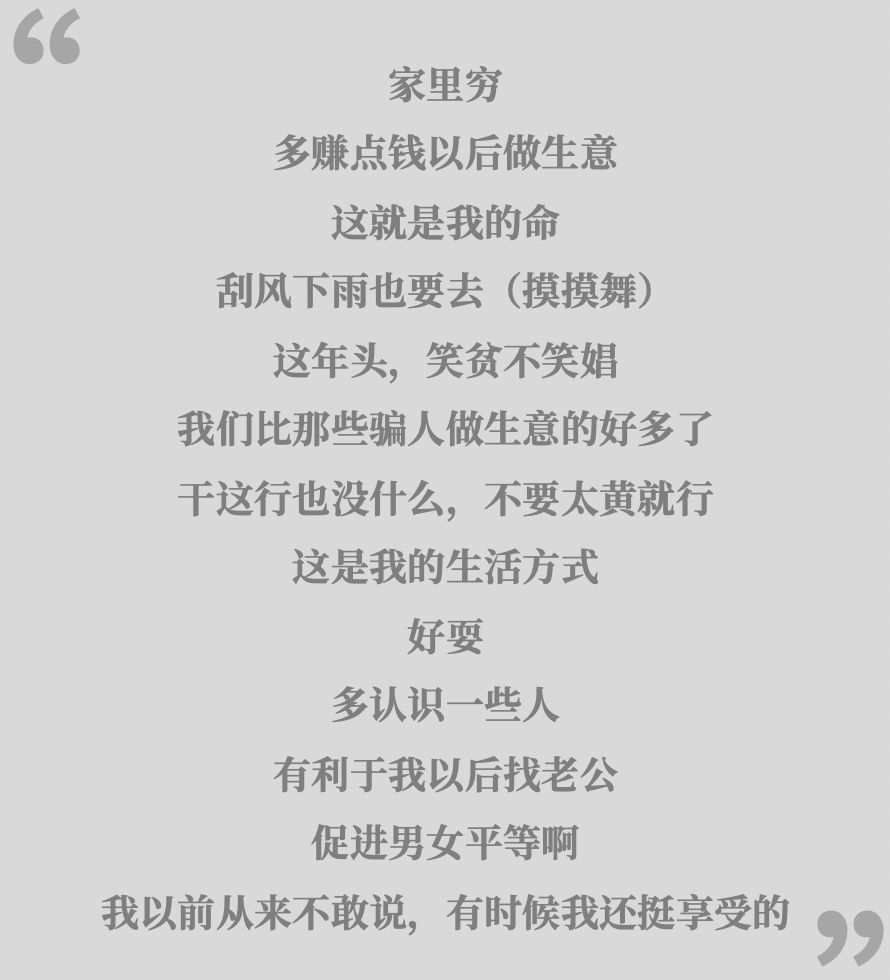

为什么做小姐? 我被问到最多的一个问题可能还是,这些女孩子到底为什么做小姐?这个问题也很难回答,你要是问我为什么当老师,我也得给你编半天。因为一个人要做什么事情,尤其是做什么职业,你想一想,没有一个特别单一的理由——喔,我就是因为这样的一个理想去干了这样一个事情——我觉得这是很难的。 但是我们不妨可以去听一听,这些女孩子自己是怎么看待这样的事情的。从1999年一直到现在,我听到了非常多的想法,我稍微挑出来一些。

这里每一句话背后都是一个人生故事。比如这位,说「这是我的命」的姑娘,她刚开始是去劳动力市场找工作,结果碰到了妈咪,那个妈咪带着一点哄骗性质地把她带到了红灯区,开始端盘子做台。

后来她不想干了,就出去了,在劳动力市场又找了另外一份工作,给人家当保姆。接下来会发生什么事情呢?大家如果脑补一下电影场景可能可以猜得到,她被男主人欺负了,就又出来了。 她出来后又找工作,在同一个劳动力市场又碰见了原来那个妈咪,她就觉得,我也甭折腾了,这就是我的命吧。这是她的一个宿命论式的总结。 说「刮风下雨也要去」的是一个大姐,那是在2010年,正好大扫黄。我们当时想,扫黄这么厉害,你们都不要命的吗?为什么还要去做摸摸舞厅?好像也赚不了太多钱。这位大姐说,她老公在医院住着,两个孩子她养活,我不去赚钱谁去赚钱?而且她说我也没有什么其他的技能,我现在只能靠这个。 这位说「这是我的生活方式」,大家听到可能会觉得有点诧异,这不是现在,这是十八年前我碰到的一个姑娘。那个姑娘家境并不是太坏,她父母是中专的老师,她自己是独生子女。她入行之前是做了准备工作的,她问了她的医生朋友怎么保护自己。 她就觉得我想过一过这样的生活,觉得比较自由。她说,这就是我为什么现在要在这个地方,先耍一段时间,我自己就是这样想的。 最让大家跌眼镜的可能是最后一句吧,「我从来不敢说,其实有时候我还挺享受的」。这个话在平常的研究中我们也是听不到的,你想有谁会这么说?大家都知道小姐是受歧视的,你做小姐都已经要被人骂了,完了你还说我挺享受的,绝对会被骂死。

这句话是在我们在认识了她四五年之后,在一个内部的讨论会上她跟我讲的。但最触动我的,是她在讲完了之后深深地叹了口气,说,黄老师,我今天终于可以把这个话说出来了。 大家知道它为什么触动我吗?她并不是没有这样的想法,可是我们周围的环境,不允许这样的说法出现。可是实际上这么想的人,或者说有这样认识的人,一定是少数吗?不见得。

她说要骄傲地活在阳光下 说这句话的人就是小美妈妈,小美妈妈是在四十多岁的时候,才从内地到香港去做「一楼一凤」。「一楼一凤」是这样的,在香港,一个房间里有一个小姐,没有问题,它不是违法的。但如果你上街去拉客,就违法。你如果一个房间里有两凤,不只有一凤,也违法。 小美妈妈现在五十多岁了,她是那种非常积极地学习知识,非常积极去做生意的人,她还上了很多课,有一堆的证书。

她有一套理论,她觉得客人也不容易,既然来找你,也是为了寻求某一种安慰。所以「来者是客」,特别善意地对待他们,她说话特别得人心。 下面这张就是她在我们中国性研究国际研讨会上的发言,她说,不管你是因为什么原因做了小姐,你要活得自在,要骄傲地活在阳光下。

▲ 小美妈妈在中国性研究国际研讨会上的PPT

因为我要来一席演讲,前两天我给她发了一个微信,我说小美,我要做一个公开的演讲,我能不能用你的故事,放你打了码的照片?她说没问题,然后她告诉我,她现在在海边买了一个小房子,正在积极地筹划老年生活。 小美妈妈是特例吗?不是。1999年,我在深圳下沙认识了另外一个姑娘,叫阿凤,她是我当时关系比较好的一个姑娘。当然她们里头我有关系好、有关系差的,有些姑娘我实在处不来。 阿凤就是跟我关系特别好的,也是她带我坐进了发廊。她自己做小姐,偶尔也会做妈咪。在她的床头上,我现在都记得她摆着一本书,是关于怎么处理男女关系的。她会积极地去想怎么能多赚钱,跟我抱怨了好多次她的妈咪不会做生意。 她有一次就跟她的妈咪说,哎呀你看,杨姐,这个日光灯白兮兮地打在人的脸上,什么斑点都看出来了,你得绕上一些彩纸,这样的话灯光打下来才会柔和,斑点都看不见。 虽然有一些小姐确实不是这么积极,可是阿凤跟小美妈妈这样的例子,至少在我的研究中并不少见。

小姐可能是自愿的吗? 有人或许会说,小姐可能是自愿的吗?他们觉得,在性产业这样的环境里,在性别不平等如此严重的背景之下,这些女孩子一定是被迫的,而这些女孩子因为自己身在其中,她可能不知道,就像鱼在水里不知道自己身上是湿的(Fish never know she is wet),所以不可能有自愿的情况。 我自己总觉得,在现实面前,这样的论述多少有一点轻飘飘,是带着很大启蒙色彩、高高在上的傲慢。在生活中磨炼出来的生存之道与生活智慧不应该被忽视,它们有很大的力量。

小姐担心什么? 这种力量不仅仅是用来做生意,还要用来处理工作中会碰到的各种风险。可能会有什么风险呢?首先当然是被警察抓、罚,以及来自警察跟客人赤裸裸的身体暴力。

大家都知道做小姐在中国是非法的,最近刚刚把收容教育取消了,但是行政处罚法依然是存在的,也就是被处以五千元以下,十五日以内的行政处罚。

虽然明文上写的是处罚五百到五千块钱,可是在现实中,我碰到过非常多案例,可能你花了几万块钱,这个人依然被关在里面。因为有人会趁机说,你看你被抓起来了,你给我一点钱,我有关系帮你把人捞出来,实际上不一定能捞得出来。

可是当你走投无路的时候,你可能也会相信这样的话。然后你花了很多的钱,出来了,你就要做更多的生意把这个钱给赚回来。

大家不要小看被警察罚的恐惧,我现在印象都很深刻,1999年我在下沙的发廊里坐着,忽然有一个姑娘大叫一声说,大檐帽的来了,也就是警察来了,大家「哗」一下就散掉了,我就「哗」地跟着她们跑。 然后跑了一半我就想,我跑什么劲儿呀?我一般是很小心的,我兜里会揣着学生证,还有我们系里开的证明。可是在那个场景之下,人的恐惧是很自然的一个反应,不是理智可以决定的。 而有一些客人就欺负你是非法的,我就欺负你不敢报案,所以还存在威胁、抢劫,甚至小姐被杀害的情况。还有一些客人在做了这样的事情之后,甚至带有某一种道德优越感,觉得自己好像还为民除害了。 在这个产业里面还有一个风险,因为它的歧视性,就会有一个匿名的色彩。 如果你们还记得我刚才说的,那个刮风下雨也要去摸摸舞厅的姐姐,她当时还接着说了一句话,「扫黄我不怕,顶多就是我受一点苦,但是如果在这个过程中被媒体曝光了,我就跳楼。」 所以我在这里也说一下,警察叔叔跟记者朋友们手下留情,至少你打个码。

大多数人能够想得到性病、艾滋病,可是实际上性病、艾滋病在蛮多小姐的日常逻辑里排在比较靠后的位置,也就是第五、第六位,因为她们觉得这个是可以预防和治疗的。但是刚才说到的那些风险,反而是天天要去面对的。

性等级

小姐为什么会需要面对这么多风险?显然跟这些女孩子以性来谋生有关。这样商业性的性行为,在很多社会,在很多性与性别的文化里,是被歧视的。

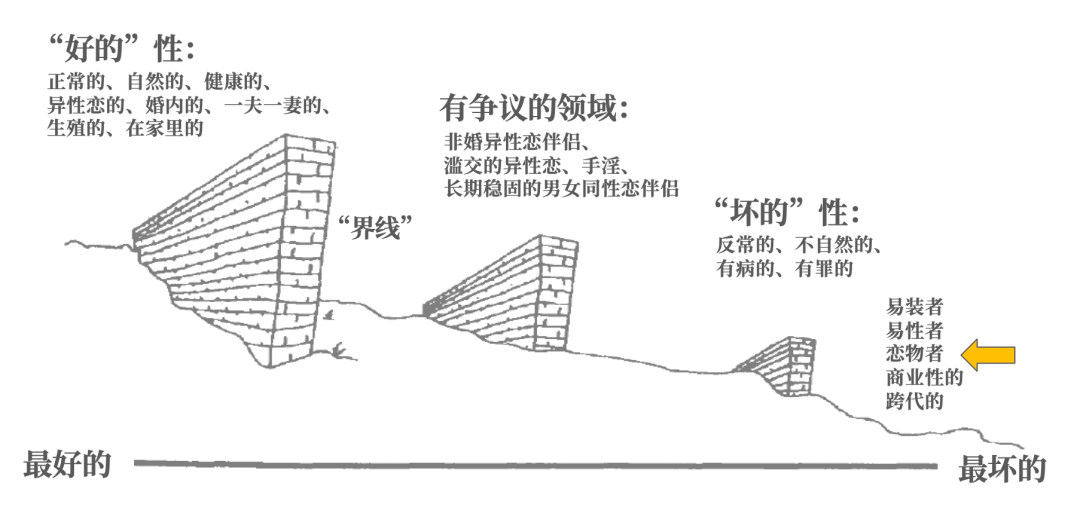

Gayle Rubin是我非常喜欢的性研究者,也是一位人类学家。她在《关于性的思考》中用到了一个概念,叫性等级,或者性阶序。每个社会都会根据一定的道德规范,在性方面把不同的人群进行分层。社会对待处在不同等级位置的性与性别人群的社会态度不同,法律制度的介入也不同。

围绕着「好的性」和「坏的性」,社会的很多力量卷入了长时间的争论里。好的性,比如说一夫一妻的、婚姻内的、为了生殖目的的、异性恋的性,可能会被归类为好的、正常的、自然的性,受到推崇,置于性等级的顶端;而变性的、异装的、SM的,包括商业的性,就被认为是违反自然的、有罪的,坏的性。

它的意义不仅在于告诉我们,性方面是被分了等级的,更重要的是提醒我们,这个等级是如何被划出来的?谁有权力来划这条线?凭什么有些人因为性与性别的不同,不符合某些人设定的规范,就要受到歧视,甚至面临被清扫的境地?

当然,这个等级在不同的社会中是不太一样的,而且会随着时间的变化而有所变化。

性产业也发生了变化

不说长久的,就最近二十年以来,我们观察到了性产业的一些变化。比如匿名性受到挑战,我刚刚说,因为歧视,一般人是不希望家里人知道自己在干这一行的,你要跑得远远地去干。 可是2012年,我们在广州做调研的时候,我访谈完两个女的出来之后,当地人问我说,黄老师,你知道她们是什么关系吗?我说不知道,因为刚才分开访问的,也没有细问她们的关系,我理解的就是两个小姐合租做生意。人家说不是,她们俩是婆媳关系,婆婆带着媳妇在卖淫。 大概2014、2015年,我去云南,在一个朋友的带领下去了当地的红灯区。其实不是做研究,但是有职业病,到哪都得去看看红灯区。去了就发现有一个女孩子,她以前做小姐,现在做妈咪了,然后她妈妈也在,帮她管理账目。这样的事情还是蛮挑战我们以前的认知的。 除了这个之外,这个产业的性别多元化开始更加地显现,不是说以前不存在,但是至少这几年见光度越来越高。我今天讲的主要是小姐人群,但实际上这个产业里还有MB人群(money boy),就是男性性工作者,还有跨性别性工作者,像东北他们有时候自己就叫自己「妖」,我有朋友在做这样的研究。 还有嫖客的老年化,依然是说以前不一定没有,而是最近几年在社会的可见度上在增加,我也有朋友专门是做老年嫖客的研究。我自己在2010年的时候,当时在天津,也是在朋友的帮忙下,跟一些站街的小姐,其实是老姐了,跟老姐们聊,就真的有大爷是拄着拐杖来的,找小姐。 实际上有一个问题是,大家是怎么理解「嫖」的?其实「嫖」可能不一定是赤裸裸的那种性,有可能他要找的是一种安慰,或者是找人跟他聊聊天,肌肤的接触。 还有就是在小姐人群内部,也出现了蛮大的代际差异,70、80、90,现在00后都开始出现了。

我们当时访谈的70后,也就是我这个年代的小姐,她们就觉得现在的小姑娘太不一样了,她们当时辛辛苦苦赚钱、养家,或者把钱存下来以后做点小买卖,「你看看现在这些90后,没钱了去赚,赚完了就玩,也不知道做点理财之类的。」 当时2010、2011年左右,我们在云南的一个小夜总会里边,进去之后吓一跳,门厅那儿挂着一个警示牌,大概是经理写的:禁止跟客人抢歌唱,禁止跟客人抢酒喝。那就意味着有一些小姐是这样,姐自己要玩开心了,我不仅是赚钱。所以客人肯定是会投诉了,这到底是谁给谁服务?经理干脆就把那个警示牌,直接当成是员工守则一样地挂在那。

睁眼看现实的勇气

其实刚才讲的所有这些事情,我们都可以放在更大的社会背景下去看。边缘的议题,往往反映的是主流的问题。小姐身处边缘,但她们处在被讨论、被治理的中心。

尤其是在社会急剧变迁、社会问题层出的时代,小姐常常成为替罪羊和出气口,这样的议题也特别容易挑战人们的神经。Rubin也说过这样一句话:在性的议题上,经常是魔鬼学的成分大于性社会学的成分。换句话说,我们缺乏的是睁眼看现实的态度和勇气。当然,现实是复杂的。社会学告诉我们,社会是分层的,生活逻辑是多样的。历史学告诉我们,我们的认知跟情感是在变化的,污名也是有历史的。

贺萧是一位非常有名的历史学家,她在《危险的愉悦》这本书里写到:

民国初年的妓女在民族抗争史上有着积极的论述与地位,但是随后在同情怜悯的语境中,娼妓被描绘为是可能蔓延性病,败坏风气,搅乱社会秩序的无知基层女性,进而被构建为是关乎国家健康与民族进步的社会问题。

那么,「小姐」到底是个什么问题?(20世纪初)一位上海妇女向男人出售性服务究竟意味着什么,是因娼门层次的高下和时段的不同而有所变化的。所有的参与者都在无形之中影响了对娼妓问题的认识理解……于是,研究娼妓业及其变迁对理解上海社会多个阶层的思想和社会习惯具有启示作用。又因为娼妓问题的辩论往往在地区或全国性书刊上进行,故这一研究也能勾勒出20世纪中国社会有关(性)社会性别与现代性争论的概貌。这里的20世纪初,我个人觉得换成21世纪一点问题都没有。只是我们关于性、性别、阶层、经济、政治这样的议题呈现了更加多重性的特点,而这里的书刊可能变成了网络。小姐不会消失,争论依然会继续。

最后我想说的是,当我们试图用文明、道德的利刃,去指向他人的生活时,请不妨停下来想一想,我们是在用谁的道德标准,绑架的又是谁的生活? 在复杂的现实与社会的分层之中,请更为公允地去思考道德秩序。而在不同的生活境遇与生计可能性之下,也要正视不同人的活法,更为善意地去对待我们与她人的关系。

都不容易,我活,也要让别人活。

谢谢大家。