特朗普在纽约麦迪逊广场举行了一场极具争议性的大型造势,指波多黎各是漂浮的垃圾岛。 这个关键群体还会支持他吗?

10月28日,选前倒数8天,特朗普在纽约麦迪逊广场举行了一场极具争议性的大型造势。 当日其中一位受邀前来的脱口秀演员所讲了一则“笑话”:他说外面有一座“漂浮的垃圾岛(floating island of garbage)──就叫做波多黎各”。

现场其他发言者也有许多出格言论:说贺锦丽和她的“皮条客”会毁掉美国,如果她当选总统会是坐上大位的“第一个萨摩亚还是马来西亚背景的、低IQ的检察官”,泰勒丝男友、足球明星Travis Kelce会成为“下一个OJ Simpson”(意指会谋杀自己的女友),或是说自己爱和黑人一起“切西瓜”(第一代被解放的黑奴有许多人种植西瓜争取自立, 白人之间常见的丑化漫画因此常描绘黑人对着西瓜傻笑)。

这场造势大会让全国譁然:不止因为这些言论本来就极具冒犯性,也因为波多黎各岛民虽然无法参与总统选举,但在宾夕凡尼亚州,却有50万波多黎各人,在关键摇摆州是一个不容得罪的选民群体。 而那名脱口秀演员得罪的不止波多黎各人,还有整个拉丁裔人口:他说拉丁裔“最爱生孩子”,他们喜欢“come inside”,就像他们喜欢“come inside our country”。

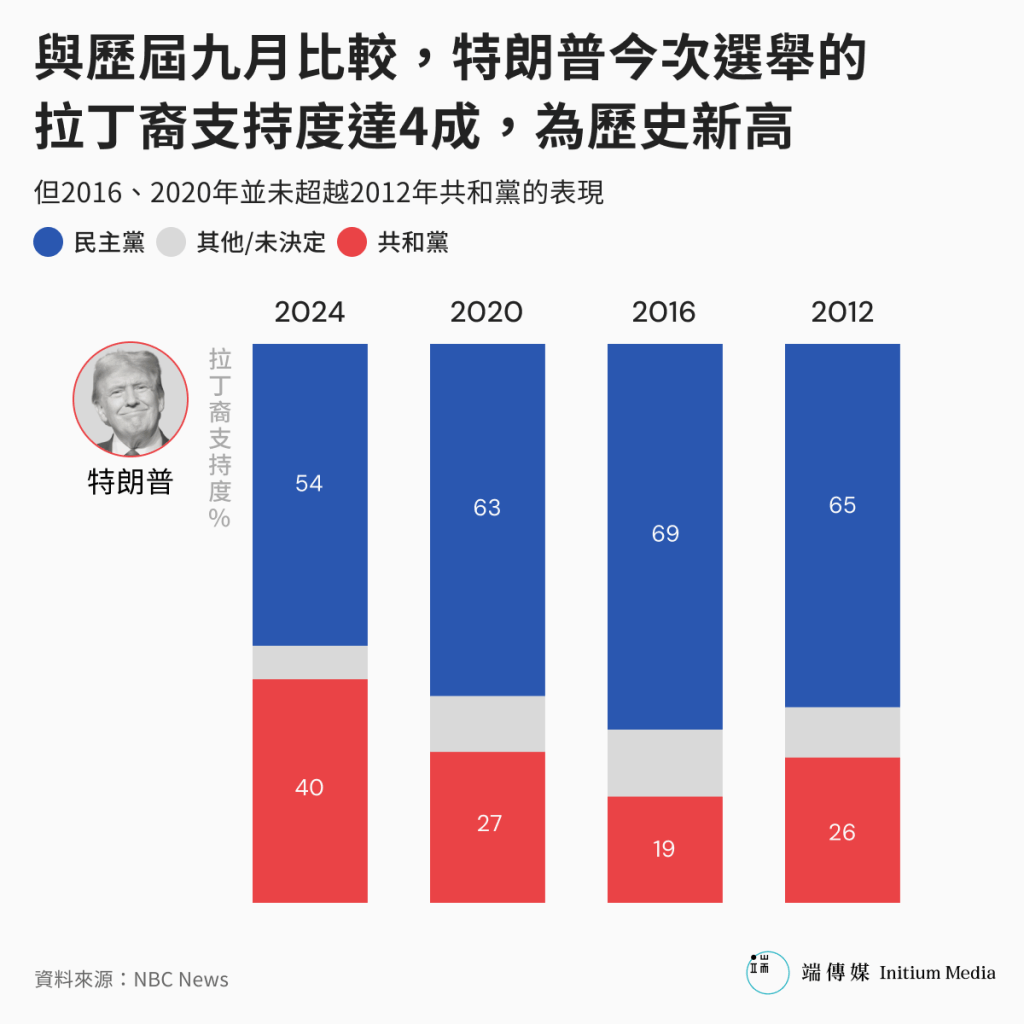

但在这个可能改变拉丁裔投票意向的造势大会前,特朗普在这个群体中的支持度比贺锦丽只落后13个百分点,而他在2016年跟希拉里在同一群体的差距是39个百分点。 很多人不能理解,特朗普如此强硬反移民,在拉丁裔之间的民调怎么仍会有将近四成? 许多人都记得,特朗普在第一次竞选时是这样说墨西哥移民的:“墨西哥送人来的时候,送来的可不是最好的人…… 他们送来的是一群有很多问题的人,而这些人就带着那些问题到我们这边。 他们带来毒品,他们带来犯罪,他们是犯,还有一些,我猜有些是好人。”美国拉丁裔中有过半具墨西哥背景,这样的候选人,怎么还能在拉丁裔之间取得四成支持率? 不管在其他议题上怎么想,拉丁裔选民为何“敢”投给特朗普?

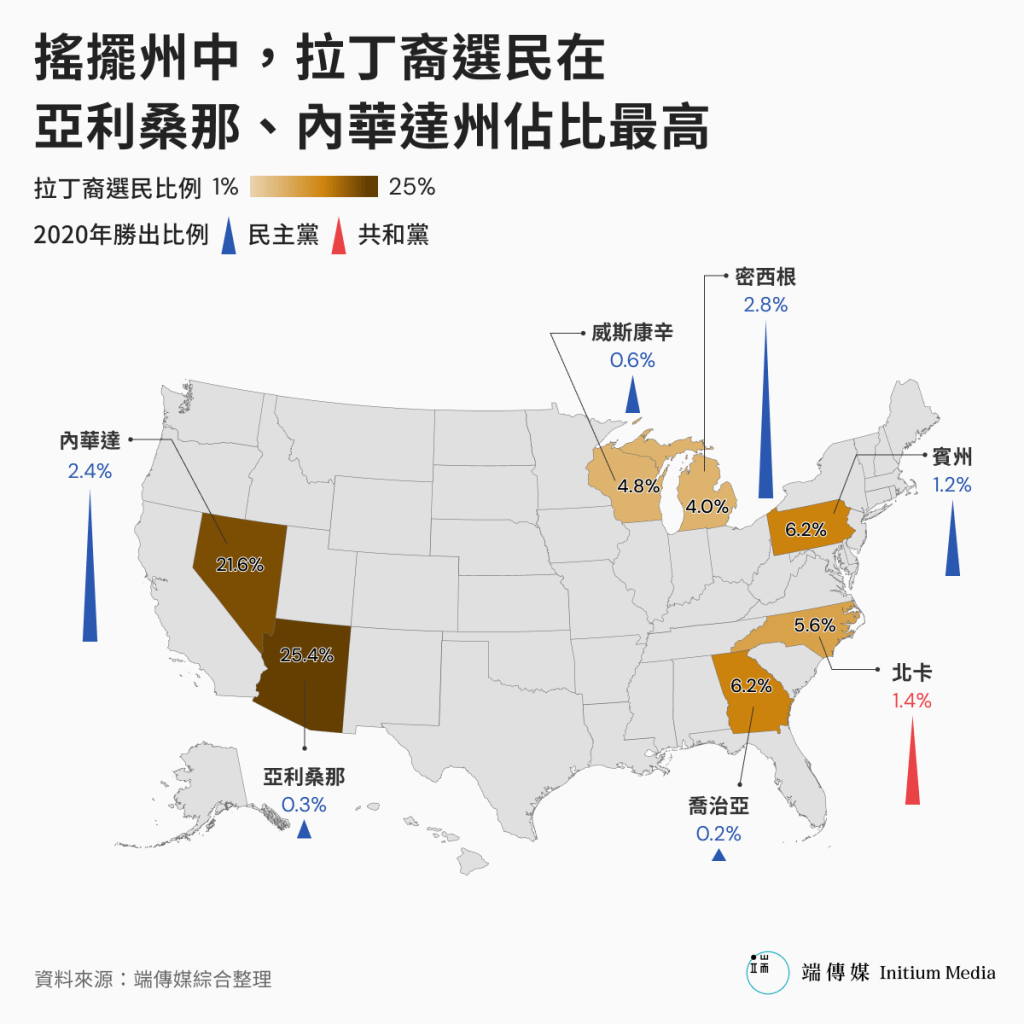

在今次大选的7个摇摆州当中,拉丁裔选民占比最高的是亚利桑那州,每四位合格选民就有一位是拉丁裔。 在任何选举当中,在选民中占25%的群体都不容忽视,何况上次拜登在亚利桑那州仅仅以0.3%的差距胜出,相较之下拉丁裔的影响力更是非常巨大。 在选前最后一周,《端传媒》受邀参与亚利桑那州立大学拉丁裔研究中心的小型发表会。 而在发表会上,研究计划的共同主持人Stella Rouse教授这样解释移民议题和拉丁裔的关系:“人们常把移民当成拉丁裔选民最在乎的问题,这并不正确。 什么时候移民议题会对拉丁裔选民非常重要? 是当他们会受到威胁的时候。”

“威胁”才是其中的关键词。 Rouse指出,拉丁裔选民不是一天到晚想着移民议题,而是跟其他所有选民一样在乎薪资、在乎工作机会,平均而言也比其他选民更在乎环境保护。 但在很多场选举中,许多拉丁裔选民之所以会格外重视移民议题,进而远离共和党,是因为在当时的背景下,他们认为共和党已经对自己造成切身威胁。 而随着更多拉丁裔完全融入美国社会,脱离拉丁裔教会,他们离“移民”的传统议题,也就愈来愈远。

移民政策与我何干? 世代与家庭背景的差异

这也就是为什么必须细看拉丁裔选民内部差异; 世代是最明显的切入点。

移民第一代自己才刚经历过迁移、取得身分的艰辛过程,家庭内也最有可能还有成员尚未取得确定的身分,也因此最有可能受到移民法规变动影响。 相对地,到了第三、第四代,不仅自己的公民身分相当安稳,就连身边可能也都不再有近亲面临遣返等等的危机,就更可能不会把移民政策当成自己最在乎的事,自然也不会因此必然排斥共和党。

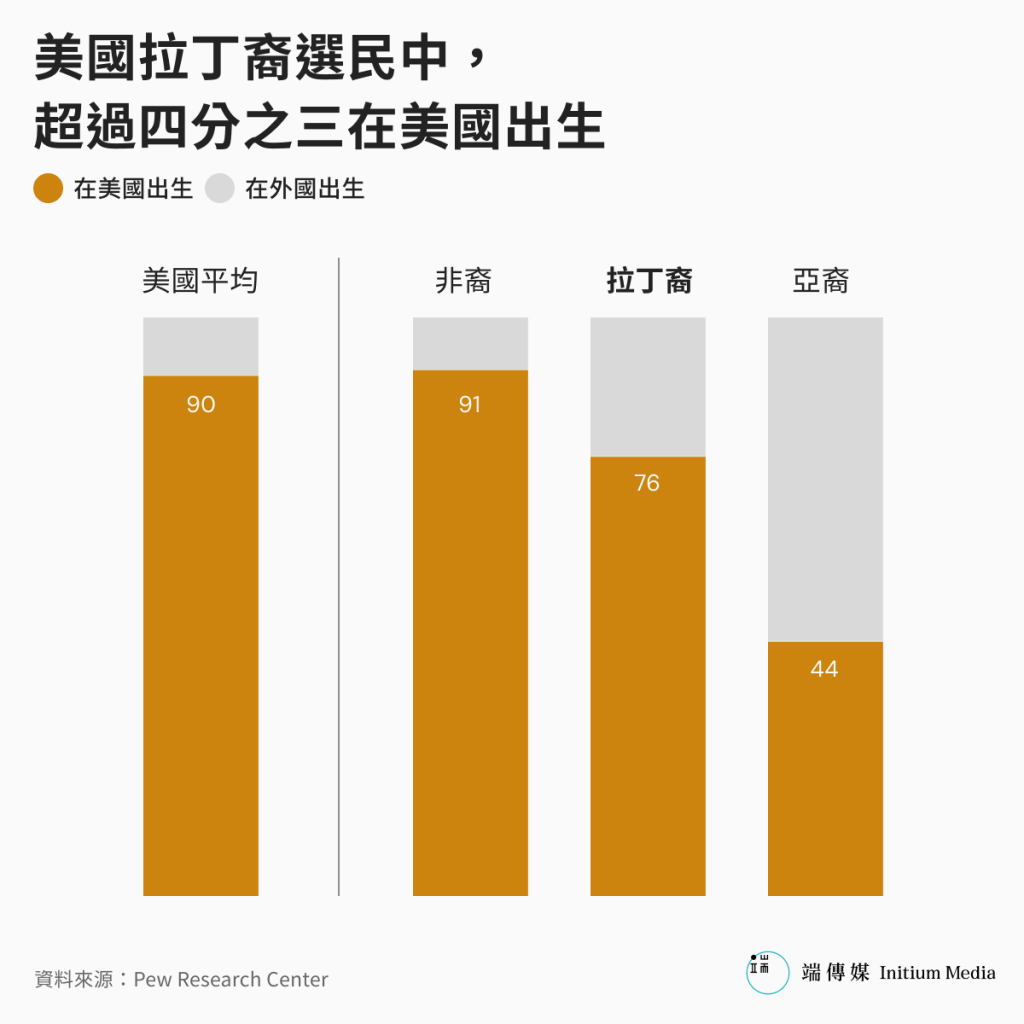

按照亚利桑那大学研究团队提供的民调资料,亚利桑那州全体拉丁裔受访者当中,约有三分之一愿意支持特朗普; 然而,在惯用西班牙语的回答者(通常是第一代拉丁裔移民)当中则只有不到五分之一,间接佐证了这样的世代差异。 Rouse教授也指出,拉丁裔选民不再感到受威胁,最单纯的原因就是现在有很多拉丁裔选民是在美国本土出生。

“回到十几二十年前,对于外国出生的拉丁裔选民来说,风险永远在哪里,包含遣返、包含更铁腕的执法政策都会直接冲击他们的家庭。 十几二十年后,我并不是说这个因素不重要了,此刻的第一代移民都还是会有这样的恐惧,但随着移民的子女出生、长大成人,在拉丁裔选民当中,第一代移民的占比就是变低了,而新一代的移民不会用同样的方式理解移民政策的意义。”

而事实上,依照Pew的分析,在2022年的选举中,拉丁裔选民只有不到四分之一是在其他国家出生,压倒性多数出生于美国,一出生就有美国公民权。 而且因为老一辈当中有许多人没有投票权,所以拉丁裔合格选民中的中老年人比率比较低,18-29岁的年轻人占了全体的31%,明显高于全美平均的20%。

何况,即使年龄相近,不同家庭的移民经验也有很大的差异,一些家庭根本已经没有迁移的记忆,但另一些家庭的第二、第三代却仍深受移民法规影响。

另一位专家、研究专长是德州、亚利桑那州等地的边境政治与遣返政策的亚利桑那大学跨边境研究中心主任Irasema Coronado教授也向我指出,家庭背景多样性,将是了解拉丁裔选民投票意向的关键。

“你必须从历史的角度来看。 在这里变成美国一部分之前,像是亚利桑那、德州、新墨西哥、南加州这些地方就已经有墨西哥人了,他们已经在这里待了好几代,可能从来都没去过墨西哥,只是文化上是墨西哥人,但从来没有迁移的经验,跟’母国’并没有真正的联系。 也有一波人是1910年墨西哥革命时迁移来的,他们以为这是暂时的,革命结束就能回去,这群人也在美国好几代了。”这一群人的后裔迁移的家族记忆非常薄弱、甚至可能不存在,也都早已有公民身分,都不需要直接面对移民法规变动可能带来的威胁。

相对地,战后农工的后代就非常不一样。 “接着你要看1942年到1965年这个时期,当时美国需要农业劳工,于是跟墨西哥签订协议,很多人领到签证来美国; 但协议终止之后,农人们的商业模式已经仰赖这群便宜的劳工,而墨西哥的经济也没有办法吸纳这么多人回去工作。 所以人们还持续来,季节性地来来去去,这些无证迁移非常频繁。 久而久之,一些人在美国结婚,生了小孩,有些人能拿到永居权、拿到公民身分,但有些人不能。 所以全美国现居人口中有1100万是无证移民,这群工人和他们子女的占比很高,估计48%是墨西哥人。”

而后者就是迁移经验最艰辛、甚至时至今日还在面对移民法规问题的家庭; 有许多家庭内部每个成员的法律身分都不一样,因此面对着高度不确定性。 “这些家庭的状态混杂,爸爸可能是无证移民,但妈妈已经有法定永久居留权,大儿子在墨西哥出生后被带来,但小儿子则是在美国出生、拥有美国公民权,而这些家庭面对的压力非常大,很恐惧家庭会被拆散。”Coronado教授说。 在这样的案例中,对于小儿子来说,即使他本人已经是第二代,确定拥有美国公民身分,甚至可能已经生下第三代,移民法规仍然会直接威胁他的家庭。

而法规不断在变,他们不知道通往居留权、公民权的道路是否又会被封闭,甚至家庭成员会不会被遣返,移民政策对他们来说就尤其切身。 Coronado教授举例,奥巴马推动的DACA让从小就在美国长大的无证移民能有取得工作许可的机会,也暂缓遣返这群年轻人,但当时国会、特别是共和党部分议员拒绝配合,奥巴马才改用行政命令的方式执行。 另外,拜登政府在2024年也发布行政命令,如果无证移民是依亲而来,已经和一位美国公民结婚,就可以留在美国申请绿卡,不必先被赶回墨西哥重新申请、并面临可能长达十年的入境禁令,但南方多个共和党州长提起诉讼,让这个计划目前无法实行,而特朗普也大力攻击此一政策。

对于这些家庭内的拉丁裔公民来说,即使是在美国出生,共和党、特朗普的政策都仍将为他们的家庭带来最强大、最切身的威胁。 相对地,对于很多其他同龄的拉丁裔选民,自己和家人都已经相当安稳,就没有必要将移民当成最大议题。 从这个观点来说,特朗普此刻的民调,也正是受益于世代交替下的人口红利,是因为直接感受到移民威胁的拉丁裔移民占比逐渐降低。

当下一代不再参与教会,移民政策更显得遥远

拉丁裔选民的世代差异跟家庭经验非常重要,因为这影响了紧缩的移民政策是否将直接对他造成威胁。 但很多时候,人也不一定只对自己和家人身上发生的事有感觉──所谓的认同、所谓的共同意识,指的经常正是把群体内其他人面临的困难当成自己切身的问题。

那么,为什么有些拉丁裔选民会把别人面对的风险,也当成对自己的威胁,有些人却完全不会呢? 尤其在年轻的世代中,差异会从何而来?

Rouse教授提出了另一个关键:教会。

年轻人离开传统的教会之后,就不容易再共享上一代人理解事情的方式、共感第一代移民面对的困境。 她解释,年轻人特别是年轻的拉丁裔越来越多人并不属于任何宗教组织,而教会传统上就是联系各个世代的重要桥梁,共享文化和语言。 但这样的体制不再能扮演跟过去一样的角色,无法让这样跨世代的联系延续下去。 或许拉丁裔之间还能有其他带来联系的组织,但教会不再是其中之一,这也使得拉丁裔年轻人跟上一辈之间的文化有很大的断裂。”

拉丁裔传统上多属于天主教徒,但在移入美国之后,除了有些年轻人离开教会就不再回头以外,也有一些家庭抽离了拉丁裔的社群,改为投入福音派(evangelicals)的怀抱。 而美国的福音派教会在70年代之后已完全投入保守派政治的运动,尤其在反堕胎、反同志、反女性主义等议题上站在最前锋。

举例而言,许多人可能以为天主教选民普遍反堕胎,但到了2024年,其实有将近6成的天主教徒认为堕胎在全部或多数情况下应该合法,白人非福音派新教徒亦超过6成,黑人新教徒更高达7成,唯独白人福音教徒只有25%,有超过7成认为在多数或全部情形下都不该合法。 同理,天主教跟主流新教徒都已有超过6成支持同性婚姻,但福音派教徒却仍不到3成。 这群拉丁裔在离开天主教会时已经和拉丁裔社群断裂过一次,如果又投入涉入共和党政治最深、也最常由白人领导的福音教派,自然也更有可能接受较为右翼的世界观,更会倾向把票投给共和党、投给特朗普。

所以,除了无所属宗教的拉丁裔以外,福音派新教拉丁裔更是值得关注。 计划共同主持人Francisco Pedraza也向我指出:在支持特朗普的拉丁裔当中,除了男性、低教育程度者居多,另一个重要的群体就是福音派新教徒。 他们不但脱离了拉丁裔的社群,还加入了右翼白人为主的群体,也因此,当特朗普将经济、犯罪、移民等议题编织在一起,主张美国正在往错误的方向前进时,这群人更会“感到共鸣”──“尤其因为他们不认为自己是被针对的那群人”,Pedraza说。

而当我去拜访凤凰城的百年教会圣三一大教堂(Trinity Cathedral)时,波多黎各裔的神父也跟我分享了类似的观察:教会里的年轻人会因为接触社群内的第一代移民而关切相关议题,问题在于,把年轻人带回教会却并不那么容易。

圣三一大教堂不属天主教会,而属于美国圣公会,但也有上百名拉丁裔信众。 神父向我解释,此地的第一代移民原先在自己的教会聚会,但他们的教堂被移民署盯上,时不时会有执法人员在教堂外逮捕无证移民。 被迫解散之际,圣公会的神父伸出援手,欢迎这群移民也来大教堂做礼拜。 经过一段时间的磨合,大教堂现在成为双语教会,而为了让拉丁裔信众也感到被接纳、被尊重,在礼拜上也有许多弹性,融入许多来自天主教、来自拉丁美洲的习惯作法。

我问Omar神父:有些人说一些年轻拉丁裔已经对移民问题、对特朗普提出的移民政策无感,这符合他的观察吗? 他回答,在教会里的所有人都会对这个议题感受很深,因为这个社群内的第一代移民很多,而面临家庭被拆散危机的人,很可能正是跟自己、跟自己的祖母一起做礼拜的那位长辈。 神父回忆,有一次有一位教友要申请居留权,“她需要一两封推荐信,结果全教会你写、我写、他也写,说她如何认真付出、如何深受大家爱戴。 这告诉我们的是:为了我们的社群,大家会想要把我们大家的祖母留下来,而在投票的时候,我们当然也会支持有助于这件事的人。”这种共享的感受,正佐证了Rouse教授所说的教会代间连系功能。

但神父的说法在另一个地方也和Rouse教授所说的一致:他认为,很多年轻人不会来教会,所以不会有这样的共感,这也是他们现在努力的方向。 他指出,一些人小时候在教会可能遭到不好的对待,或者可能有一些同志接收到的讯息是上帝不爱他们; 而圣三一大教堂是同志友善教会(affirming church),他本人另一位神职人员都是同志,会去同志游行举牌子说教会欢迎大家。

在此同时,也要降低年轻人回来的门槛。 Omar神父认为,许多新一代的拉丁裔已经无法流利使用西班牙语就是一大问题。 “你可以想像一些状况下,祖父母跟孙子女是不能沟通的,这是在美国的现实”。 他认为,这也是双语教会的好处,“(教会)为这些子女、孙子女制造了一些空间,可以在英文跟西班牙语之间切换”。 面对移民第三代都已经在英语的环境中长大,除了心理门槛之外,也得要先降低回到教会的语言文化门槛,才能谈要怎么进一步在教会当中打造不同代人之间的共同感受。

「其他拉丁裔跟我有什麼關係?」

可是,即使降低了语言等方面的阻碍,仍并不是所有人都想回到拉丁社群当中,都对社群有强力的认同。

有些年轻人是有拉丁裔认同的。 根据神父的描述,他们所想吸引的正是愿意回到拉丁文化社群,却可能因为语言而有隔阂的年轻人。 “这些人在美国出生,但他们会说自己和妈妈一样是拉丁裔。 所以建立起双语的文化,是为这些在美国出生的世代打开门,让他们可以进来“。

他分享了一个故事:“几个月、快要一年前,我看到一对夫妻来,他们来参加10点的英语崇拜了一段时间,后来消失了一阵子,但他们之前也没留什麽资料,我就想说,那我就祷告,看看会怎么样吧。 过了几个月,他们改来参加12点的西语崇拜,但诵读经文是双语的。 我用西语讲道的时候就看他们的脸,他们显然不知道我讲到哪里了。 我就想:’有趣了,到底怎么回事?’。 后来我散场时找机会问了那个男生,他说‘我都听不懂,但我很喜欢!’”

“他说,这是因为那天我们请了墨西哥传统乐队(Mariachi)和我们一起做礼拜,他说听墨西哥传统乐队的礼拜音乐,就让他想起了他的祖母。 他们现在不时就会来,有时来10点的,有时来12点的。 是这样的事情告诉我,应该用这样的方式把他们带进来。”

但相反地,也有另一群人对于回归社群毫无兴趣,反而想躲得越远越好。 他们看到拉丁裔移民被威胁,但不认为自己属于被威胁的对象。

Coronado教授指出,有一群人──“一群比较‘同化’的人”──在心理上之所以不会对移民议题有所共感,不只是因为不直接被影响,更是因为他们根本就想要挣脱拉丁裔的背景,在心理上想要拉开距离。 他们觉得自己已经成功了、或者还没成功但是成功在望,所以不会把自己跟“那些拉丁裔移民”想成同一群人,而且还非常抗拒这种想法。

“他们会说‘那不是在讲我’,因为我在这里出生,因为我英文讲很好,因为我有在工作,因为我是专业人士,所以觉得特朗普讲的是‘那些墨西哥人’,比如那些不会讲英语的、教育程度不够好的、不是中产阶级的。”Coronado这样解释这群人的心理状态。

“我要跟他们拉开距离,他们是他们,我是我。 我已经融入了,他们跟我没关系。”

这个心态也可以用特朗普的话来理解。 他当年宣称墨西哥人是犯、带来毒品和犯罪的名句,中间其实还夹着一句较少人注意的话。 “墨西哥送人来的时候,送来的可不是最好的人──他们不是送你们这样的人来,他们不是送你们这样的人来”,特朗普说。 而用这个方式来看:对一些拉丁裔,特别是新一代、已经取得一定成就的拉丁裔选民来说,他们相信自己已经不是特朗普口中“墨西哥送来的人”,而是他口中“你们这样的人”,是那些比较优越的人。

造势大会事件会影响拉丁裔投票意向吗?

我问Rouse教授,应怎样看待特朗普造势大会的可能影响时? 她指出,波多黎各的选民和其他拉丁裔不同,一出生就是美国公民,并不会直接受到移民法规变动的威胁。 “一直以来他们感受到的威胁,是他们是否有被当成‘真正的美国人’,还是又会被排除在外。”而这样轻蔑的话语,正唤起了他们被排除、被抛弃的记忆。

而这件事情在选战当中能否发酵,就取决于波多黎各裔的选民们会否感到自己的地位被集体威胁。 贺锦丽阵营也立刻剪出了一支电视广告,试图强化这样的威胁感,将脱口秀演员的发言连结到特朗普执政时期对波多黎各风灾的轻忽,跳接的画面是特朗普终于来到岛上勘灾,但在发放物资的行程中,却只是把一卷卷餐巾纸随手丢给灾民,提醒波多黎各人对于2017年玛莉亚飓风时被轻贱、被忽视、进而因此死伤惨重的过往。

对于这件事,Coronado教授甚至认为,其潜在的影响力可能不只限于波多黎各选民,还可能扩及到其他拉丁裔选民。 他们可能不会直接受到移民政策冲击,社群的认同也不特别强烈,但当他们在选前最后一刻听到这样的言论时,可能会认为特朗普对“我们这群人”的歧视一样也会威胁到自己。 这点可能本来不是他们投票的主要标准,但选前这样的发展,可能会“提醒”一些人这很重要。

“那个说法真的能触发很多人的回忆,因为特朗普对海地人也说过这些话、对墨西哥人也说过这些话。”关于海地,她指的是特朗普曾说海地是“屎坑国家”(shithole country)、不该让海地人进到美国,此外,特朗普在辩论台上散布的“移民吃宠物猫狗”谣言,其丑化的对象亦是海地人。

“很多人本来就无法忘记这些话。 我以前住在德州的El Paso,2019年那场沃尔玛枪击案,枪手说要杀入侵的墨西哥人(造成23死、22伤),就可以直接连结到特朗普在演讲中的言论。 而一些拉丁裔选民可能在这个时候就会再度记得:他对每个人都可以说这种话。”Coronado说。

在教会没落之下,拉丁裔移民的世代交迭本该让共和党取得更多人口红利,但特朗普阵营的言论,却可能反倒成为阻缓更多拉丁裔移民流向共和党的最大原因。