性别和性存在的起源

Sex and the Emergence of Sexuality

作者:阿诺德·戴维森(Arnold Davidson,芝加哥大学哲学系)

译者:陈荣钢

引用:Davidson, Arnold I. “Sex and the Emergence of Sexuality.” Critical Inquiry 14, no. 1 (1987): 16–48.

【译者按】这是阿诺德·戴维森很有名的一篇文章,但一直没有中译本。由于原文阅读难度较高,为了更广泛的阅读和传播,我在遵从原意的前提下没有完全逐字逐句翻译。此外,“sexuality”一词在不同语境下被不同译者译作“性欲”、“性行为”、“性”、“性存有”等,我在文中根据语境把这个词译作“性存在”、“性”或“性欲”。

***

几年前,一本历史和哲学论文集宣告“哲学家对性感兴趣”。从那时起,性史成了无可争议的热门话题,出版的书籍和文章之多,让人读都读不完。但当人们讨论这个话题时,一些基本的概念被悄无声息地忽略了,部分原因是这些问题太过基本或明显,花时间去思考它们似乎有些浪费。然而,如果不后退一步重新审视这些问题,那么人们在撰写性史时就不知道自己在写什么东西。

西方性史领域最具代表性的前沿研究收录进了菲利普·阿利埃斯(Philippe Ariès)1979年至1980年在法国社会科学高等学院(EHESS)主持的研讨会论文集《西方性史》(Western Sexuality)。这本论文集呈现了多元的方法论和史学研究进路,包括社会史、思想史、文化史(一位历史学家朋友将其称为“坏点子史”)、历史社会学、文学文本分析,也包括米歇尔·福柯(Michel Foucault)实践的那种独特史学方法。保罗·维纳(Paul Veyne)的短篇论文便体现了福柯的方法。

该论文集几乎没有涉及科学史,而我认为,科学史对性史研究具有决定性的不可替代的贡献。因此,我将重点关注科学史与性史的关联。性史研究这个领域所隐含的史观和认识论对历史写作产生了不可逆转的烙印,这是一个哲学问题意识和历史问题意识必然碰撞的竞技场。

福柯在1979年的坦纳讲座(Tanner Lectures)中谈道,他关注“经验(如疯癫、疾病、违法行为、性行为、自我认同)、知识(如精神病学、医学、犯罪学、性学、心理学)以及权力(如精神病院、监狱和其他所有控制个体的机构)之间的关系问题”。他将工作重心放在了一个问题上:“疯癫、痛苦、死亡、犯罪、欲望、个体性这些基本的经验如何与知识和权力联系在一起?”

福柯在《性史》第二卷序言中强调,19世纪左右,知识领域的形成和各种规范制度对性经验的构成起着关键作用。出于多种原因,福柯决定将研究转向“科学知识影响较小、规范系统复杂性较低”的时期(古代),“最终,是为了找出与性经验特征不同的自我关系形式。……我不把自己放在性经验形成的阈限上,而是试图分析一种与肉体经验相关的自我关系模式的形成。”

福柯区分了“性经验”和“肉体经验”,目的是强调我们的性经验有特定且独特的历史成因。虽然我们普遍认为性是一种自然现象,与历史演变无关,但实际上,我们对性的理解却由知识体系和权力模式塑造,并非不可改变的永恒真理。

根据福柯的研究,对晚期古代和早期基督教的分析将揭示出一种与我们截然不同的“肉体经验”,两者绝不能混为一谈。粗浅的认识论会让我们混淆这两种经验,后果则造成扭曲、禁锢的历史误读。维纳在文章《古罗马的同性恋》(Homosexuality in Ancient Rome)中也表达了类似的观点。他认为,古罗马并不将同性恋体验视为“单独的问题”,问题从来不是同性恋本身,而是“自由与否”以及“是否处于被动地位”。我们发现,“一个判断行为准则并非基于爱慕女孩还是男孩,而是取决于主动或被动”。想要孤立出同性恋问题,就必须将目光投向19世纪。

在理解经验形式和知识体系的关系中,尤其要着眼于“性别”如何由一套拥有独特推理和论证风格的精神病学知识体系所建构。任何完整论述性史起源的脉络,都必须纳入19世纪的权力形式——福柯称之为生命权力(biopower)。它与我们性经验的紧密关联不容忽视,尽管这部分内容我只略微提及。正因为性与精神病学话语的新兴风格紧密相连,所以如果不充分阐明这种关联,我们对性经验的看法将模糊不清。

为了让大家直观理解我所说的“推理和论证风格”,我将通过两种截然不同的疾病推理风格(style of reasoning)为例——解剖学风格和精神病学风格。和福柯一样,我也关注知识体系如何塑造我们作为主体的身份,关注这些体系如何从根本上定义我们。在现代,性存在的范畴部分决定了我们如何看待自己、建构自己的主体性。以19世纪性身份及其障碍为例,我们可以看到两种知识体系展现出截然不同的推理风格。

首先,我将探讨19世纪法国的雌雄同体者赫库琳·巴尔宾(Herculine Barbin,1838-1868),他的回忆录介绍了著名的解剖学推理风格。福柯在巴尔宾的回忆录导言中提到,中世纪的教会法和民法将两种性别特征混合存在的人称为“雌雄同体者”(hermaphrodites),他们的雌雄比例各异。在某些情况下,父亲或教父会在孩子洗礼时确定其性别。然而,当这些雌雄同体者到了婚龄,他们可以选择保留既定的性别,或是选择相反的性别。唯一的限制是不得再次更改,一旦选定性别就需终身遵循。

虽然福柯的叙述仅适用于中世纪的一种特殊雌雄同体类型(篇幅所限,因此简化了中世纪和文艺复兴时期法律、宗教和医学领域对待雌雄同体者的复杂关系),但他的观点与安布鲁瓦兹·帕雷(Ambroise Paré)1573年著作《论怪物和奇观》(Des Monstres et prodiges)中的描述大体相符。

福柯强调,从18世纪进入19世纪,所有明显的雌雄同体者都被视为“伪雌雄同体者”(pseudo-hermaphrodites)。医学专家承担了解读“隐藏在暧昧外表下真正性别”的任务,要找到所谓雌雄同体者的唯一真性别(参见赫库琳·巴尔宾的回忆录)。了解这一背景,我们才能审视赫库琳·巴尔宾的案例。

赫库琳·阿德莱德·巴尔宾,又名亚历克西娜或阿贝尔·巴尔宾,他被按照女性抚养长大,但最终被认定为男性。由于确定了他真正的性身份,巴尔宾的民事身份也随之改变,但他无法适应新的身份,最终选择自杀。案件细节引人入胜,但我更关注医学界如何确定巴尔宾的真正性身份。下面让,我们来看看首次检查巴尔宾的谢内医生(Dr. Chesnet)在1860年发表于《公共卫生与法医学年鉴》(Annales d’hygiene publique et de medicine legale)上的报告摘录。谢内医生问道:

基于以上事实,我们可以得出什么结论呢?亚历克西娜是女性吗?她拥有阴部、大阴唇和女性尿道……她还有阴道。诚然,阴道非常浅窄,但总归是阴道,不是吗?这些都是完全女性的特征。然而,亚历克西娜从未月经来潮。她整个身体的外观都像男性,我的检查也未能发现子宫……最后,总结一下,触诊发现分离的阴囊内有卵形物体和输精管。这些才是判断性别的真正依据。因此我们可以得出结论,亚历克西娜是男性,毫无疑问是雌雄同体,但男性性征明显占优。

我们注意到,判断性别的“真正依据”在于巴尔宾性器官的解剖结构。九年后,古戎博士(Dr. Goujon)在《法国解剖学和生理学期刊》(Journal de l’anatomie et de la physiologie de l’homme)上发表文章,利用病理解剖这一重要技术,最终确认了谢内医生的结论。古戎博士在讨论了巴宾的外部生殖器官后,详细描述了他的内部生殖器官:

解剖遗体后发现,只有左侧睾丸的附睾穿过腹股沟管,它比右侧的更小。输精管在膀胱的后下方汇合,并与精囊正常连接。阴道黏膜下方凸出两个射精管,分别位于阴道两侧,从精囊延伸至阴蒂口。左右两侧的精囊,右侧略大于左侧,充满着色泽和稠度都正常的精子。

奥古斯特·塔迪厄(Auguste Tardieu)在《性别特征与性器官构造缺陷的关系问题》(Question midicoligale de l’identiti dans ses rapports avec les vices de conformation des organes sexuels)中声称:“可以肯定的是,在他的病例中,典型的女性特征被表现得淋漓尽致,但科学和法律都不得不承认错误,承认这个年轻人的真实性别。”

现在,让我往前几十年,来到1913年。这一年,伟大的性心理学家哈维洛克·埃利斯(Havelock Ellis)撰写了一篇名为《性审美倒错》(Sexo-Aesthetic Inversion)的论文,刊登在《精神病学家与神经学家》(Alienist and Neurologist)期刊上。文章开头如下:

所谓“性倒错”,特指一个人天生的性冲动方向发生改变,使其仅对同性产生性欲,而其他方面的生活习惯和喜好仍与解剖学意义上的性别相符。然而,还存在一种更广泛的倒错现象,它不仅涵盖的范围远超性冲动,甚至可能根本不涉及性欲。这种倒错指的是一个人的品味和冲动完全改变,例如男性会强调甚至夸大自身女性化特质,喜欢表现女性的才能,尤其对穿着女装和模仿女性举止感到莫名的满足。尽管如此,这类“性变态”者仍会感受到正常的性吸引力,不过在某些情况下,这种普遍的喜好倒错可能会逐渐延伸到性冲动上。

在举了一些例子之后,埃利斯继续写道:

审美倒错的具体性质只能通过实例来加以理解。这类案例至少存在两种类型:第一种也是最常见的一种,倒错主要局限于穿着打扮;第二种则更为少见,但程度更深,这类个体对异性装扮相对无感,但他们会极度认同自己身上与异性相似的生理和心理特质,甚至感觉自己真正属于那个性别,尽管他们对自身的解剖结构并无妄想。

在疾病分类中,埃利斯将解剖结构和心理特质这两种截然不同的要素清晰区分开来,这体现了一种深刻而广泛的认识论转变。正是这种转变使“性审美倒错”首次成为一个疾病概念。

埃利斯的论述源自19世纪下半叶兴起的精神病学推理风格,在此期间,性的话语生产规则发生了根本改变。性身份不再仅仅与内部和外部生殖器官的解剖结构相关,而是与冲动、喜好、才能、满足感和心理特质等息息相关。这种全新的概念体系分离了“性身份问题”与“解剖事实”,而这正是源于推理风格的转变。

伴随着这种推理风格的转变,出现了全新的性疾病和障碍概念。短短一百五十年前,性身份障碍的精神病学理论尚不存在,根本没有成为真假命题的可能。只有随着精神病学推理风格的诞生,才形成了证据、验证、解释等的范畴,使这类理论能够被评判真假。

读者们不要认为埃利斯的论述已经过时,我想指出,美国精神病学协会(APA)的《精神障碍诊断与统计手册》(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)第三版,仍然用与埃利斯相同的概念来讨论性身份障碍(译者注:目前已出版到第五版)。手册将性身份障碍称为“个体对解剖性别感到不适和不当,并持续表现出通常与另一性别相关的行为”。

我们生活在与早期性医学理论截然不同的、相对近代的精神病学推理风格的遗产之中。所谓的变性手术在过去的几个世纪里不仅技术上不可能实现,在概念上也不可能存在。在19世纪下半叶之前,人们根本无法想象具有确定解剖性别的人在心理上真正属于另一个性别。解剖性别决定了一个人的性身份,心理因素无法成为“性转手术”的基础,因为这些因素与性身份问题毫无关联。我们今天的性转手术医学概念在当时是难以理解或逻辑不通的,因为它与当时关于性身份的推理格格不入。

解剖学推理将“性别”作为研究对象,关注结构异常引起的疾病(由宏观或微观的解剖学变化导致的病理改变)。因此,双性畸形最直观地体现了这种推理模式。然而,要使“性存在”成为临床知识的对象,就需要一种新的精神病学推理风格。埃利斯的论述已经默认了这种新风格,因此将性及其伴随的障碍(性审美倒错)视为理所当然的存在。即使像埃利斯这样见多识广的历史学家,也会将这些不同的临床研究对象混为一谈,从而导致无法避免的历史混淆。他在谈论同性恋时宣称:“异常是指性别模糊、娘娘腔的男人,是拥有男性器官的女人和雌雄同体者。”

但是,任何试图将双性畸形和同性恋纳入统一历史叙述的做法,都会将两个对象生硬地“焊接”在一起,而我们需要适当的历史认识论将它们区分开来。雌雄同体者和同性恋者之间的差异,就如同生殖器和心理之间的差异一样巨大。“推理风格”的概念帮助我们理解这一点。

尽管这听起来有些矛盾,但甚至可以说,性存在是精神病学推理风格的产物。正是由于一种具有特定历史起源的独特推理形式,性存在才有可能成为心理学研究、理论化和推论的对象。换句话说,只有当与精神病学推理风格相关的概念空间首次被阐明时,性存在的陈述才具有可证伪性——能够被评判真假。

我说一个听起来平淡无奇但仍然出人意料的证据,那就是“性存在”这个词的起源。根据《牛津英语词典》(OED),这个词最早出现在19世纪晚期。词典中列出的第一个“sexuality”,定义是“拥有性能力或性感觉的能力”,例句出自1879年J·M·邓肯(J. M. Duncan)的著作《女性疾病》(Diseases of Women):“切除卵巢并不一定会摧毁女性的性存在。”

这完美地印证了我的观点,“性存在”不同于解剖学推理的研究对象。女性的性存在不能简化为生殖系统的事实或存在,根据这种理解,我们需要一种将性存在“概念化”的方式,允许我们在不诉诸解剖学事实的情况下讨论它。正是精神病学推理风格使这种医学讨论成为可能,让邓肯的陈述成为现实。如果没有这种推理风格,我们将永远只谈论性,而无法讨论性存在。

尽管福柯在《性史》第一卷结尾持不同观点,但我认为仔细区分性和性存在具有重要的认识论意义。前者如同《牛津英语词典》的定义:“有机体根据雄性和雌性分别划分的两个部分之一。”例如,克鲁克(Helkiah Crooke)在1615年的著作《人体》(Body of Man)中写道:“我们承认两性的身体构造,雄性在子宫内发育得更快。”

《牛津英语词典》还提供了另一个关于“性别”的定义,实际上是对第一个定义的进一步阐释:“繁殖器官在结构和功能上的差异总和,以此区分雄性和雌性,也区分由此产生的其他生理差异”。例如,威尔斯(H. G. Wells)在1912年关于婚姻的著作中写道:“年轻人需要……被告知我们所知的三件根本事物:第一是上帝……第三是性。”这些用法与动词“to sex”的使用密切相关,《牛津英语词典》将其定义为“通过解剖检查确定性别”。

虽然“性别”和“性存在”密切相关,但我更关注这两个概念(concepts),而不是这两个词(words)。一个词可以表达两个不同概念,就我所知,只体现在唯一一个将“性存在”概念与生物学而非心理学联系起来的案例中。这个案例来自1888年巴克(Albert H. Buck)的《医学科学手册》(Handbook of Medical Science):

从严格的生物学定义来看,性存在是雄性和雌性生殖单元(生殖原细胞)的特征,性则是个体拥有这些生殖单元的属性。男人拥有性别,精子则拥有性欲。

这句话如此奇怪,让人困惑无语。一个精子能异性恋、同性恋或双性恋吗?它会遭受性功能障碍吗?它的性欲会异常旺盛或低下吗?它会有受虐、施虐或恋物癖吗?这些问题的答案既不是肯定也不是否定,因为这些问题源自精神病学风格的推理方式,而这种方式与精子完全无关。

我们从字面上根本无法理解“男人拥有性别,精子拥有性欲”的说法,因为在精神病学的推理方式之外,根本不存在“性存在”这个概念。巴克言论的离奇和不可理解,正是特定概念由独特推理方式产生、我们如何思考性存在以及如何区分“性别”和“性存在”的绝佳例证。

寻找我们“性存在”概念的起源时,不妨听取王尔德的忠告:“只有肤浅的人才不会以貌取人。” 我们应该探究“性存在”的使用地点,也就是哪些句子中出现了“性存在”,以及使用这些句子的人如何在用它。通常,在面对认识论断裂时,我们会发现所研究的概念会与其他非常具体的概念系统性地关联,并且会在特定类型的句子中发挥常规(且经常重复)的功能。我们不要深入表象背后,用某种微妙的方式进行诠释学重建,却忽略或推翻了感官的表象。

如果你认为我到目前为止只谈论“概念”而没有谈论“事物”,如果你认为我没有进入实在,那么现在,请你回想一下维特根斯坦所说的“标准”和“语法”。据我所知,斯坦利·卡维尔(Stanley Cavell)的《理性的诉求》(The Claim of Reason)是对维特根斯坦这两个概念最好的阐述,书中聚焦了一些例子,其中之一与“疼痛”的语法有关:

疼痛可以被减轻(但不能像观点一样“改变”),可以被麻痹(但不能像心情一样“消沉”)。你可以通过按压找到某些疼痛的部位,或者不得不这样做,通过激活它们,重新引起它们,让它们“集中”起来。我们说某人处于疼痛之中,但不说处于快乐之中(同样,我们会说处于哀悼和狂喜之中,但不说处于喜悦或愤怒之中)。你可以引起痛苦,但不能引起快乐,快乐是被给予和接受的,就像骄傲和勇气一样,但不像幸福,幸福只能被发现。尽管你可以让某人感到骄傲和快乐,也可以让他们感到羞愧和难过。

说疼痛可以被减轻或麻痹,但不能被改变或消沉;说某人处于痛苦之中,但不说处于快乐之中;说我们可以引起痛苦,但只能给予快乐——这难道仅仅是我们关于“疼痛”概念的一部分吗?还是说,这些话正是疼痛本身的性质所决定的?

卡维尔的疼痛语法旨在证明,任何这种肤浅的区分都会在这方面的例子面前崩溃。在同一章节“什么是‘东西’(被叫做什么)”中,他对比了所谓的奥斯汀式对象和维特根斯坦式对象。他更具体地表明:

如果你不知道维特根斯坦式对象的语法标准,那么你所缺乏的不仅是一条信息或知识,而是获取任何关于此类对象的信息的潜力。没有人可以告诉你那个对象的名称,因为对你来说还没有那种类型的对象可以附加即将出现的名字。

我引用这些话,并这样表述我的观点:“性存在”是维特根斯坦式的对象,在精神病学推理方式出现之前没有人能够知道这种对象的语法标准,也就是说,在此之前我们根本没有可以附加“性存在”这个名称的对象。

我承认,我在这里捍卫的是一个非常强势、违反直觉甚至看似不自然的论点,因此让我试着增加它的可信度。我想通过讨论利奥·施坦伯格(Leo Steinberg)的精彩著作《文艺复兴艺术与现代遗忘中的基督性存在》(The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion)的某些方面来探讨这个问题。我只关注施坦伯格论述中的一个概念缺陷,但我丝毫不想贬低他这本书的重大成就,这本书超越了任何单一学科的界限,阐述的问题将读者带离了艺术史领域。

这本书的趣味性极强。施坦伯格的书名让我们停下来思考再三,因为根据我刚才提出的观点,似乎在文艺复兴时期,根本不存在人(包括基督)的“性存在”这种概念。他的著作清楚表明,这本书并不是关于基督的性存在,而是关于基督的性别——文艺复兴艺术中对基督生殖器的描绘。的确,施坦伯格的论点要求他讨论的画作都必须关于基督的性别(关于基督“具有性别”这个事实)。

我扼要概括施坦伯格的论证。他认为,这些对基督的描绘源于化身神学(incarnational theology)的核心地位,婴儿或成年基督的阴茎赋予化身神秘以可见的现实性。为了通过他的死亡救赎人类,基督在各个方面都必须是一个男人,这些文艺复兴时期的画作正是这样描绘他的:“将化身的基督描绘成越来越直白的血肉之躯,这是一项宗教事业,因为它证明了上帝最伟大的成就。这肯定也是促使一位文艺复兴艺术家在他的耶稣圣婴形象中加入通常谨慎排除的画面,例如展示或摆弄男孩的生殖器。”施坦伯格稍后在这本书中简洁地所说:“基督性器官的证据是上帝成为人的保证。”

化身教条要求基督既是“注定要死”又“具有性存有”,这些艺术家通过解剖检查让我们看到他具有性存有。这个论证根本不需要关于基督性行为的任何内容。基督性别的解剖学事实(对他阴茎的描绘)与文艺复兴时期关于基督受割礼的讨论和布道相呼应。

安德烈·沙斯特尔(Andre Chastel)指出,这种描绘也呼应了拉特兰至圣所(Lateranensis Ecclesiae)中最神圣的地方——割礼圣物圣包皮(Holy Prepuce)的圣物容器。

在这些传统中,一直存在许多关于性别的内容,但没有关于性存在的内容。沙斯特尔在评论施坦伯格的著作时,曾一度指责他“将一个当前的概念不恰当地转移到对15世纪和16世纪的情况描述中。”

然而,沙斯特尔忽略了施坦伯格著作标题本身体现的最明显、影响最深远的挪用。当然,有人可能会认为施坦伯格只是在选择词语上不小心,这个选择无关紧要,因为他无论使用什么词,都清楚地指向“性别”。但是,他选择“性存在”,无论是粗心大意还是经过深思熟虑,都掩盖了一些真正重要但容易被忽视的东西。

正是对这种概念不假思素的应用,才允许我们(而且常常要求我们)根据一种在历史上不恰当且在概念上站不住脚的视角得出误导性的类比和推论。因此,让我转向一些关于性别和性存在的描绘,以强调它们之间的根本差异。

性别图像表现诉诸身体描绘,更具体地说,诉诸对生殖器的描绘。性存在的图像学诉诸人格描绘,最常见的形式是对面部及其表情的描绘。以下五幅作品均出现在斯坦伯格的书中,它们通过明确显示基督的生殖器来表现基督的性别。

图1描绘了圣亚娜(Saint Anne,耶稣基督的外祖母)在玛丽亚和圣若瑟(Saint Joseph,玛丽亚的丈夫)的注视下摆弄基督的生殖器。整幅作品没有任何丑闻或亵渎的痕迹。斯坦伯格将圣亚娜触摸基督的阴茎解释为“上帝降生为男人”的“可触摸的证据”,我认为这个解释没有问题。请注意,基督的侧面几乎不可见,他的脸转向玛丽亚,并非木刻中突出或重要的部分。有些人否认了显而易见的事实。比如,一位艺术史学家在评论斯坦伯格的书时,对斯坦伯格的解释作了如下评价:

圣亚娜的手势很暧昧,因为她的手指很可能在耶稣的生殖器后方,根本没有接触到。事实上,她其他手指都放在耶稣的膝盖周围,这才是最有可能的解释。如果说巴尔东的同时代人们一开始就认为圣亚娜在抚摸耶稣的生殖器,他们肯定会再仔细看看,是否有另一种更合理的解释。他们会注意到圣亚娜其他手指的位置,还会发现她右手托着孩子的背部,正要从女儿手中抱着他。这是一个常见的主题。一旦我们认出这一点,我们就可以看到她模棱两可的左手根本不可能触碰到生殖器。巴尔东的构图确实有些别扭,但他表现的主题在欧洲艺术中并非独一无二。

这段描述承认了巴尔东的构图“有点别扭”,却暴露了评论者典型的现代盲点。首先,斯坦伯格的解读结合了他分析的其他几十幅画作以及他书中245幅复制品的视觉证据,因此他的解读有其道理。此外,另类解读认为手指“很可能在阴茎后方”,这种解读被认为比“其他手指都放在耶稣的膝盖周围”更加“可能”,这其实可信度并不高。如果圣亚娜的手指真的绕着基督的膝盖,那么她的拇指更自然地应该是伸展(但画中并不是),手腕应该更多地向身体方向弯曲。

更重要的是,如果圣亚娜准备从玛丽亚的怀抱中抱起基督,那么她左手的位置就不仅仅是“有点别扭”了。按照这种解释,实际上是支撑用的右手在做抱的动作,但另一只手的姿势就完全没有动机了。另一种解释是左手应该参与抱的动作。但左手放在这个位置直接后果会拉伤或弄脱臼孩子左边的膝盖或臀部。

图2是委罗内塞的一幅画,按顺时针方向依次描绘了玛丽、圣若瑟、圣约翰(Saint John)和圣芭芭拉(Saint Barbara),中间是耶稣圣婴。这幅画的中心形象是耶稣的自我抚摸,这一主题在文艺复兴时期的许多其他画作中反复出现。虽然斯坦伯格将画中的婴儿耶稣描述为一个“满足的婴儿”,但他脸上的表情非常淡漠,近乎茫然,他的“满足”只是“没有不安”。

画中的另一个中心形象是圣若瑟亲吻圣婴的脚趾。基督教的注解有一个悠久的传统——头和脚分别代表神性和人性,因此,圣若瑟亲吻耶稣的脚与自我抚摸一样,都让人注意到他的人性。所有主角的目光都没有看向耶稣的脸,并且耶稣上半身被阴影遮住而下半身没有被阴影遮住。此外,斯坦伯格在另一个语境中指出,“脚”是《圣经》中对生殖器的标准委婉说法。哲罗姆(Saint Jerome)曾经提到:“妓女向每个经过的人张开她的脚。”

图3是荷兰艺术家马尔滕·凡·海姆斯凯克创作的三幅描绘耶稣受难像之一。正如斯坦伯格讨论的其他作品一样,这三幅画都明显地展现了耶稣的勃起状态。尽管勃起通常象征着性欲或欲望的升腾,但在宗教艺术语境中,它代表的含义截然不同。斯坦伯格大胆推测,在这些画作中,勃起象征着复活:“如果割礼证明了化身的真实性,那么勃起是否证明了耶稣复活的真实性呢?”

图4和图5描绘了死者耶稣的手放在腹股沟处的姿势。这种主题引发了许多阐释难题,斯坦伯格在书中做了详细讨论,但简单地说,死者没有性存有,即使死者是耶稣,即使他通过左手的位置展示了他的性器官和人性。我说这些图像的原因在于,它们完全可以在不引入性存有概念的情况下被理解。的确,引入这个概念会误解艺术家描绘的内容。

我们将这些图像与19世纪精神病学文献中的一些插图进行对比。首先看图6,它出自匈牙利儿科医生林德纳(Lindner)1879年的一篇文章,弗洛伊德在《性学三论》(Three Essays on the Theory of Sexuality)的第二篇中引用并讨论了这篇文章。这幅画的核心特征是描绘了吮吸拇指和刺激生殖器之间的关系,这种关系旨在展示婴儿性欲的重要组成部分。女孩手部姿势暗示,吸吮拇指和刺激生殖器是一套统一的、相互关联的、甚至是连续的动作。

弗洛伊德强调,这幅画表明,性存在不能与生殖器混为一谈,性存在的事实远不止是一个人的性别。林德纳用这幅画作为文章配图的理由在于,没有必要用明显的证据来证明小女孩的性别,我们面对的不是一个雌雄同体的人,我们看到的是一个女孩,毫不含糊。但是,林德纳如何才能向那些心存疑虑的儿科同行们证明婴儿的性存在呢?

这幅画正是为了解决这个问题。可以说,这幅画通过视觉证明,将吮吸拇指时的心理快感和满足感与刺激生殖器时的满足感联系了起来。相对于两性解剖学,这幅画没有不涉及性心理的合理解释。此外,女孩脸上的表情虽然可能表现出满足感(很难明确确定),但主要是一种分心和自我陶醉的表情。她的目光从未与我们完全对视过。目光缺乏方向感,表达了她对自身活动的专注。这种幼稚的自我陶醉更巧妙地展示了“幼稚性存在”的另一个方面,精神病学的推理称之为“自体性欲”(auto-erotism)。

图7至图9展示了精神病学对面部及其表情的重视,将面部表情作为表达人格的方式。从“快乐、滑稽的狂躁症”到“精神错乱”,相貌是人格的关键。19世纪末,一系列题为“面部表情作为精神疾病的诊断和预后手段”的文章由詹姆斯·肖(James Shaw)撰写,他写道:

在静止的状态下观察面部,就会发现面部表情的变化。在静止状态下检查面部后,为了研究面部反应,有必要与病人交谈。如果他智力很弱,可以问他问题,做一些声明或动作,以引起他的注意,然后仔细观察面部表情的变化,注意他们的缺失.……注意这些简单的指导,再加上对面部体征的一般了解,任何医生都能将大多数病例归入精神病例的十大症状组之一。许多病例还可以进一步诊断为属于病因学、病理学或症状学的亚组,而对于其他大多数病例,医学家可以通过病人的言语、表情、行为和失忆症(个人和家族病史)来确诊。

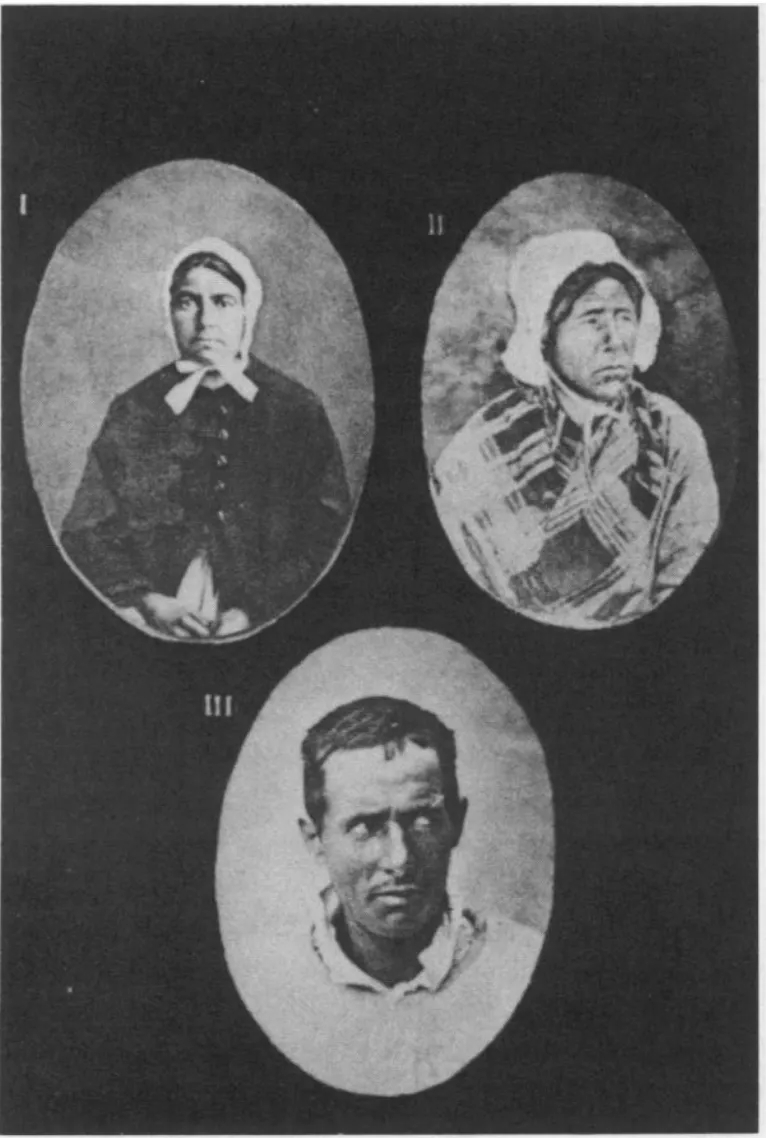

在詹姆斯·肖的《精神疾病与退化相貌学》(Physiognomy of Mental Diseases and Degeneracy)收录的五十五张照片中,最引起我注意的是图10。这是唯一一张展现性倒错的照片。詹姆斯·肖对这张照片的评论如下:“这个聋哑青年……患有轻度的性倒错。只有强迫他,他才愿意穿着男装。他的脸部呈现出女性化特征,而他倾斜的肩膀更强化了这一印象。男性性倒错者经常与女性相像,反之亦然。”

很明显,这里的重点在于性存在,而非性别。性倒错者的喜好、冲动、欲望、倾向等都表现出女性化的性存在特征,而这些都由他女性化的面部特征表征。邓肯的观点认为,切除卵巢不一定摧毁女性的存在,从而将存在与性别分开,正是这种观念使男性表现出女性化的性存在特征,反之亦然,也使个体性别可以与性存在不符合。

大家或许对我有一些异见,我们先回到斯坦伯格的讨论。在源远流长的基督教传统之中,对基督童贞和贞洁的讨论体现在许多文艺复兴时期的布道场景里。人们可能会认为,这种传统明确针对基督的性存有,而不仅是他的性别。毕竟,如果不考虑性存有,我们又该如何理解贞洁?

然而,斯坦伯格强调,贞洁指生理上的能力受到控制,它是意志战胜肉欲的胜利。面对性存在的生理潜能在意志上被禁欲,因此具有典范意义。斯坦伯格评论安德烈亚·德尔·萨尔托(Andrea del Sarto)的一幅画作时指出,他“对比了耶稣圣婴更坚挺的阳具和施洗约翰的阳具。婴儿如果没有生理能力,成年男性的贞洁就毫无意义”。贞洁和童贞是道德范畴,表示意志与肉欲之间的关系——它们不是性存在的范畴。

我们喜欢把性存在的范畴套用回旧的道德范畴,因为我们很难精确地区分它们,但区分两者对我论证至关重要。混淆这两种范畴会导致认识论和概念上缺乏区分,并产生法国科学史学家乔治·康吉莱姆(Georges Canguilhem)称之为“先驱病毒”(virus of the precursor)的历史学误导。我们总是在本质上不同的领域寻找我们性存在范畴的先驱,只会产生时代错置,甚至导致无法理解。

道德范畴和性存在范畴之间的区别提出了极其困难的问题,但我可以证明,即使是阿奎那在《神学大全》(Summa Theologica)第2.2部分第 154 条关于情欲的种类或部分的讨论,也不应该等同于性存在的讨论。19世纪的精神病学只是将道德偏差简单地转化为疾病。

在贞洁方面,我们必须仔细区分它与理查德·冯·克拉夫特-埃宾(Richard von Krafft-Ebing)在《性心理变态》(Psychopathia Sexualis)一书中所称的“性本能麻木”(anaesthesia of the sexual instinct):“在这里,所有来自性器官的有机冲动,以及所有冲动、视觉、听觉和嗅觉感觉印象都无法使个体性兴奋。”这是一种性功能障碍,它不是意志的胜利,而是一种精神病理学形式。毫无疑问,基督并没有遭受这种折磨。

当然,我专注研究文艺复兴和19世纪,于是跳过了许多中间年份。但是斯坦伯格的书如此重要,可以如此清晰地阐明我想要勾勒的认识论对比,因此这本书值得关注。(18世纪有它自己的问题,完全需要单独讨论。)

作为新兴精神病学疾病表征方式的最后一个视觉证据,我想谈谈以下观点。整个19世纪,医学文本中经常包含描绘两性畸形者的插图(图11)。这些可怜的人被展示出他们缺陷的解剖结构,器官的病理结构一目了然地揭示了他们疾病的性别身份。他们模糊的性别身份对应着模糊的解剖学特征。然而,仅仅几十年后,当一种新的推理方式出现时,我们看到了与我之前提到的截然不同的“性别疾病图像学”。

罗齐耶(D. M. Rozier)关于女性手淫的论文扉页(图12)进一步例证了这种新的图像学。值得注意的是,这本19世纪的书恰好处于精神病学推理方式出现的前夜。翻开这本书,读者会看到一个年轻女人的素描。她的头僵硬地向左倾斜,眼睛上翻,目光散漫,瞳孔几乎不可见。她是一个习惯性手淫者。图片上显示的身体部分看起来正常,但我们可以看到她的精神和人格在她眼前崩溃瓦解。她代表着精神疾病,与解剖学意义上展示的前辈们截然不同。

***

这里无法讨论所有看似对我观点构成挑战的案例,因此我只选择一个例子,并再次回到一份文艺复兴时期的文献,以此展示我将如何运用我的论述来应对一些看似重要的历史反例。一个有用的例子是探讨福柯与巴黎八大精神分析系部分成员之间的一次对话,该对话发生在福柯的《性史》第一卷出版之后。在这次对话接近尾声时,阿兰·格罗里查尔德(Alain Grosrichard)向福柯提出了以下问题:

格罗里查尔德:您书中关于性变态的论述是否同样适用于施虐-受虐?人们谈论为了性快感而自愿被鞭打已经有很长一段时间了……

福柯:这很难证明。你有相关文献吗?

格罗里查尔德:有的,确实存在一本名为《论维纳斯事宜中的鞭子使用》的论文,由一位医生撰写,我记得大概是1665年出版的,其中提供了非常完整的案例目录。它恰好引用在圣梅达尔(St Medard)抽搐事件发生之时,用来表明所谓的奇迹实际上掩盖了一个性故事。

然而,福柯接着说,尽管如此,在17世纪,人们通过鞭打自己获得快感的情形并未被归类为性本能疾病。然后这个问题就戛然而止了——在我看来,结束得太快,无法看清真正的问题所在。福柯关于性变态的论述原本计划在《性史》第五卷中详细阐述,该卷理所当然地被命名为《性变态者》。但福柯很快重新构思了性史预期的主题,因此从未提供太多历史细节来支持他的性变态论述。

性史的叙述必须辅以性变态作为疾病范畴的出现,这一点我已在别处尝试过论述。更确切地说,性经验与性变态(作为一种不断威胁着性存在的偏差形式)同时出现。我之前提到,我不仅认为,医学上的性变态概念直到19世纪中叶才出现,而且在这一概念存在之前也没有“性变态者”。这种从概念(“性变态”)的出现到一类人(“性变态者”)的出现的转变,符合伊恩·哈金(Ian Hacking)称为“动态唯名论”(dynamic nominalism)的学说。

哈金认为,在人文学科的许多领域,“范畴与符合这些范畴的人同时出现,并且这两个过程之间存在着双向互动。”动态唯名论表明,“历史在对象的构成中扮演着重要角色,这里的对象是人和他们的行为方式”,因为人文学科“创造了新的范畴,这些范畴在某种程度上创造了新型的人。”哈金以多重人格为例,证明如何创造出这样的人,并提供了来自统计史的其他例子。性变态者和性变态史是创造此类人群的又一例证。性经验被等于性存在的全部,这种经验在最近才被一系列概念或范畴(其中包括“性变态”)和相关的推理方式所塑造。

格罗里查尔德提出的问题正适合检验我的观点,因此我想直接转向他提到的论文。1629年(据一些来源是1639年),“吕贝克的医生”约翰·亨利·迈博米乌斯(John Henry Meibomius)撰写了一篇名为《论维纳斯事宜中的鞭子使用,以及肾脏和腰部的功能》(On the Use of Flogging in Medical and Venereal Affairs, the Function of the Reins and Loins)的简短论文。

文章开头列举了鞭打案例,这些案例与任何性问题都无关。迈博米乌斯断言,鞭打已被用作治疗忧郁症、癫狂症的方法,可以帮助消瘦的人“丰满身体”,治疗松弛的肢体,治疗天花和腹部梗阻。列举完这些他认为毫无争议的案例后,他转向“那些被鞭打刺激产生性冲动,并被打击变成淫欲之人的人”。他通过其他医生的证词以及他自己的医疗经验来证明此类案例的真实性。下面是迈博米乌斯引用的一个例子:

让我谈谈一个新的、最近发生在我现在居住的吕贝克城里的例子。一位吕贝克市民,以奶酪贩卖为生,因通奸等罪名被传唤到治安法官面前。罪名成立后,他被流放。与这位奶酪商经常来往的一名妓女在法官面前供述,除非她用鞭子抽打他的背部,否则他永远无法勃起并履行男人的职责。事情结束后,如果没有再次鞭打作为刺激,他不会再进行第二次性行为。

在确定了这些事例的真实性之后,他接下来考虑的是“如何解释如此古怪和罕见的行为”。他首先接受了占星学的解释,“这个人对金星的亲近性由他的基因造成,并注定要受到相反的、具有威胁性的星光的鞭笞”,但他立即否定了这一解释,因为“天体和星体是普遍原因,因此不可能在一两个人身上产生如此特殊的效果”。

接下来,他研究了习俗的解释,认为这些古怪和不寻常的行为是由童年时养成的恶习所致,“这是一个奇怪的例子,说明教育的力量有多么强大,能把顽固不化的坏习惯嫁接到我们的道德上”。但这种解释也被否定了,因为并不是所有从事这种行为的青年都会一直持续下去。此外,“我们提到的那些男孩也不可能在他们的青年时代就开始暴露自己的贞洁,通过这种恶习的相互交流进行买卖,一开始就用棍棒挑起淫乱”。

迈博米乌斯认为,通过研究缰绳和腰部的生理学和解剖学,可以找到对这些奇怪情况最充分的解释。在详细讨论了肾脏、腰部、“输精脉”和睾丸之间的解剖关系之后,迈博米乌斯确定了它们“如何以不同的方式被用于生成精液以及进行生殖活动”。他得出结论:

背部和腰部是产生种子和将种子输送到生殖器的专用部位,这些部位上的条纹会使这些部位发热、发炎,从而极大地刺激淫欲。有鉴于此,难怪这些无耻之徒,是手淫这种令人憎恶的欲望的受害者。其他因过于频繁重复这件事并且精疲力竭的人,他们的腰部和血管都被抽干了,于是他们就寻求鞭笞来补救。因为很有可能,冷藏的部位会因为这样的鞭打而发热,并激发精液中的热量,而被鞭打部位的疼痛(这是血液和精神被大量吸引的原因)也会将热量传递给生殖器,从而满足变态狂的欲望。于是,大自然虽然不情愿,却也被牵引着超越了她的常规力量,成为犯下这种可恶罪行的一方。

迈博米乌斯撰写这本论文的潜在目标变得更加清晰。作为一名医生,他显然已经用鞭打背部的治疗方法治愈了许多原本无法进行生育行为的男性。这种疗法似乎在同行医生和非专业人士之间引起了许多讨论和质疑。迈博米乌斯承认,也许一些来找他治疗的人只是因为纵欲过度而精疲力竭,仅仅为了能够继续“同样的肮脏享受”才要求他治疗。但他质问那些质疑这种做法的人:“凭着良心,你们也应该问:一个行使过合法爱情,却仍然感到腰部和两侧无力的人,是否可以在没有任何犯罪指控的情况下,使用同样的方法来履行这种义务?”

迈博米乌斯想要为他的做法辩护,他认为在“维纳斯的事务”中使用鞭子可以成为一种合理的治疗方式,医生和病人可以共同实践,而不会对任何一方构成任何犯罪指控。这些论文已经预见到我的论点。迈博米乌斯的论文并不是反例,来反驳我的看法:直到19世纪虐恋才成为医学现象。

然而,在我阐述这个论点之前,我们看看19世纪精神病学如何理解受虐癖。为了理解这一点,我们最好再次转向埃宾的《性心理变态》,毕竟他是受虐癖概念的发明者:

我所说的受虐是指性心理生活的一种特殊变态,在这种变态中,受影响的个人在性感觉和性思想方面都被一种想法控制,那就是完全、无条件地服从一个异性的意志,被这个人当作主人一样对待,受到侮辱和虐待。这种想法带有情欲色彩。受虐狂生活在幻想中,他在幻想中制造这种情境,并经常试图实现它们。通过这种变态行为,他的性本能往往对异性的正常魅力失去了感觉,无法过正常的性生活,心理上也变得无能。但这种生理上的阳痿决不是由于对异性的恐惧,而是由于变态的性本能在女人身上找到了不同于正常的充分满足,当然,在交媾中却不是这样。

埃宾断言,虐待是一种特殊的精神病理障碍,会以非常特殊的方式影响性本能的运作。正常的性本能在虐待狂中被阻碍,这种本能和性心理被重新导向一条异常的道路,埃宾用一系列独特的特征来描述它。虐待是性本能功能偏差的一种模式,它挑选出特定类型的人。在埃宾的性心理病理世界里,不仅充斥着喜欢被鞭打的人,还存在着虐待狂,也是一种非常特定类型的病态生物。如果我们要列出埃宾世界中表达或实例化性欲的方式,虐待狂将名列其中。在《性心理变态》一书中,成为一个虐待狂者是一种自我概念,一种可能的存在方式。

回到迈博米乌斯的论文,我们首先发现,对于那些被鞭打的人,即使是为了性方面的原因,也没有丝毫患有某种疾病或障碍的意味,这种疾病或障碍会表现为渴望被鞭打。在1629年,根本不存在因“享受鞭打”而得的“疾病”。这种疾病的概念在当时根本无法被理解。

医学史上充满着类似的讽刺意味,那就是病人被鞭打,甚至一些病人渴望被鞭打,这远非一种疾病,而被认为是治疗所必需且可以被正当化的手段。更重要的是,在迈博米乌斯的论文中,绝对没有迹象表明,被用于性行为的鞭打对象是某类特殊的人,他们因性格特质而不同于其他人。任何人都有可能成为这种治疗的候选人,这完全取决于他松懈的下体是否可以通过其他更简单的方式被唤醒。

对于迈博米乌斯和他的对话者来说,问题在于情欲鞭打所唤起的东西是否总是道德上被禁止的,它是否可以“没有任何罪名”地被唤起。问题不在于是否存在某种人,只有这种鞭打才能为他们提供足够的心理满足。

进一步支持这种解读的,是1669年该论文再版时附上的两篇附加论文。在这两篇论文中,都没有任何描述虐待现象所需的概念体系。事实上,这三篇论文没有试图对鞭打产生的效果做出生理学解释,这完全符合应对情欲性质及其类型的道德哲学和神学传统。

我无法在这里详细讨论这一传统,但我想做一些一般性的背景说明。奥古斯丁在《上帝之城》(De Civitate Dei)第12卷中使用神学的“扭曲”概念来描述邪恶的意志行为。当意志不能坚持跟随上帝,当它从不变的善转向可变的善时,意志就会被扭曲地影响。扭曲与情欲没有内在联系,而是描述任何违背上帝并因此违背自然的意志行为。

托马斯·阿奎那在《神学大全》第2.2部分第154条中争辩说,存在非自然的恶,它们是情欲的一种确定种类,因为它们不仅违背所有情欲之恶都共有的正确理性,而且还“违背人类交媾行为的自然秩序”。但即使在阿奎那试图区分情欲种类的有趣做法中,不同种类的欲望也显然不会映射到不同种类的个体身上;。我们都容易受到所有种类的欲望的影响,我们区分欲望的原则不允许我们区分不同类型的人。在这个道德神学传统中,我们主要区分的是“罪”的种类,而不是“个体”的种类,当然也不是“疾病”的种类。

的确,埃宾非常关注鞭打问题在道德哲学和神学语境中的讨论。他在《性心理变态》一书中专门用了一部分来仔细区分被动式鞭打和虐待,坚持认为前者是一种性变态,因此是伦理和法律讨论的合适话题,而后者才是真正的性变态,是一种医学现象。

要证明虐待与鞭打本质上不同且虐待的范畴更广阔其实并不难。对虐待狂来说,核心在于臣服于女性,惩罚仅仅是这种关系的表达——是他能强加给自己最强烈的影响。对他来说,这个行为只是象征性的,是达到满足其特殊欲望的心理目的的一种手段。另一方面,一个虚弱且不属于虐待狂的人,即使他让自己被鞭打,他所渴望的也仅仅是脊髓中枢的机械刺激。

埃宾进一步说明了受虐与渴望被动鞭打的“软弱放荡者”之间的区别,其中最重要的是心理特征。他最后说,受虐与单纯的鞭打之间的关系类似于倒错的性本能与恋童癖之间的关系。这两种关系都是变态与反常之间更普遍的对比,因此也是疾病与道德偏差之间的对比。受虐现象与一般的变态现象一样,是一种彻头彻尾的现代现象。埃宾认为,萨克-马索克(Sacher-Masoch,1836-1895,“受虐”一词来自他的姓氏),“科学界对受虐这种变态现象还一无所知”。

在回到迈博米乌斯论著做最后一点概念论述之前,让我们先看一下书中两次出现的“变态”(perverse,不合常理/偏离常规)一词,一次是在“变态且狂乱的欲望”短语中,另一次是在“变态的欲念”短语中。这两个例句的上下文清楚地表明,“变态”被用作一个一般的谴责性术语,尽管谴责的确切含义并没有进一步说明。如果我们去看那些讨论变性的道德哲学和神学论著的词汇模式,甚至去看似乎与此主题相关的19世纪之前医学著作的词汇模式,我们会发现,形容词、副词和动词形式的“perverse”、“perversely”和“to pervert”出现得比名词形式的“perversion”或“pervert”要频繁得多。

然而,我并不想仅仅声称名词形式出现的次数远少于形容词、副词和动词形式,尽管在我所研究的作品中似乎的确如此。我想说,即使不考虑词汇模式,也可以说这个名词在道德神学中仅仅具有概念衍生地位,但在19世纪的医学中具有核心地位。

例如,我们可以通过研究这个术语在奥古斯丁《上帝之城》中的用法来确认这一点。就在迈博米乌斯论著出版的差不多那个时候,英语中“pervert”的名词有一个常见的用法,它是作为“convert”(皈依者)的反义词——“pervert”是指从善变恶的人,“convert”则是相反的人。这种用法清楚地表明,主要现象应该定位于个体的偏离正常的行为和选择,一个人成为“pervert”还是“convert”取决于这个人的“道德选择”。

然而,在埃宾的《性心理变态》一书中,我们看到整本书都致力于描述甚至建构四种类型的人物——同性恋或逆性恋者、施虐狂、受虐狂和恋物癖者。换句话说,这是一本阐述一种新人格(性变态者)的内在特征的书。

埃宾坚持认为,要正确诊断性变态者,就必须“研究个体的整体个性”。他不断强调,诊断不能仅仅通过检查性存在来进行。相反,必须调查冲动、感觉、渴望、欲望、幻想、倾向等等,调查的结果将是划分出新型的人格,区别于正常的异性恋个体。性变态者才是重点,性变态的选择和行为则从属于一个概念上附属的角色。如果精神病学将概念焦点从性变态行为转移到性变态者身上,并且语言形式反映了这种概念上的变化,那么我们发现更频繁地使用“性变态者”甚至“性变态”也就不足为奇了。

与这种新的关注点相关的事实是,19世纪的精神病学通常将性存在视为最能体现心灵的方式。了解一个人的性存在就是了解这个人。性存在是隐藏的、内在的人格本质的外化。要了解一个人的性存在,就必须了解他的“异常”。埃宾非常清楚这一点。他在书中涵盖了整个精神异常领域:“这些异常是非常重要的基本障碍,因为精神个性在更大程度上取决于性敏感的本质。”性存在使人“个性化”,把人变成一种特殊的人(虐待狂、受虐狂、同性恋、恋物癖)。

性与个性之间的这种联系在一定程度上解释了心理学对变态者的兴趣。我们对变态反常现象掌握的细节越多,就越能深入了解自我的隐蔽个性。只有精神科医生经过细致的检查,才能识别出真正的变态者。

更准确地说,人们认为还有一种人,即使不经过细致的检查,也能认出真正的变态者。就好像通过一种超敏感的感知,变态者能认出自己的同类。当然,还需要更多的历史细节,才能提出明确有力的论据来证明这一观点。但我认为,任何人只要读上几十篇道德神学和精神病学的相关文献,就会被福柯曾称之为“不同的认识论质地”(different epistemological texture)的东西所震撼。

从各种形式的病理解剖学到精神病学推理的出现,我之前讨论的大部分内容都与医学推理风格的断裂有关。这种断裂勾勒出了医学史内部的一个问题。然而,我对上述文献的讨论开启了一个相关的问题,它不是医学史内部的问题,而是集中在医学对最初相关但非医学化的领域的挪用上。这不是说医学简单地接管了曾经属于道德领域的研究。道德偏差也没有仅仅转化为疾病。相反,“意志之恶”这个道德现象提供了一个参考点,既为医学化变态行为开辟了道路,又成为其障碍。

这个“科学性的阈值”(threshold of scientificity)问题还没有得到详细的阐述。福柯在《知识考古学》(The Archeology of Knowledge)中非常精确地描述了这个问题。福柯没有描述他自己的立场,而是描述了康吉莱姆和巴什拉的立场,这就是他称之为“科学的认识论历史”的科学史:

这种史学的目的是发现一个概念如何被净化,并被赋予科学概念的地位和功能,这个概念哪怕仍然覆盖着隐喻或想象。要发现一张已经绘制地图、已经部分阐述的经验领域,尽管仍然覆盖着直接的实用用途或与这些用途相关的价值,也要看它如何被构建为科学领域。大体而言,要发现科学如何在一个既为其铺平道路又预先抵抗它的“前科学”层面之上建立起来,看它如何克服仍然阻碍它的障碍和限制。

在这个分析层面上,我知道没有比这更简洁的描述了。一部关于性存在的精神病学发展史,不仅要关注医学内部推理方式的转变,还要关注我们对性实践的伦理描述与科学描述之间的多层次关系。