“我们在圈养森林的巨人,却只想把它灌在一个小笼子里。”

端传媒实习记者 江亮儒 陈禹蓁 发自台北

2023年5月,一个寻常的清晨,天色微明,一对七旬的夫妇前往台中东海大学晨运,不料,咫尺距离,一棵伫立路旁的相思树倏地倒下,不偏不倚落在妇人身上,她的丈夫走在前头,目睹了这一刻。见大树倒地,一旁的民众接连上前尝试搬离树木,直到救护人员到场,妇人才得以脱困。

“那棵树干细细的但真的重,伤患的腿脚严重变形。”一名网友当日在网路论坛发文,呼吁学生留意相思林,“不要小看相思树,随便一颗都能压死人。”

几日后,一名网友在社群媒体上发文,自陈这名妇人是他的姑姑,“救护人员赶到时还不敢贸然移动姑姑,姑姑的双腿已经明显断裂与脊椎骨折。”12天后,妇人伤势不见好转,家属放弃急救,痛诉校方并要求正视问题。

就在这起校园倒树事件后两个月,台北市也陆续传出至少三起路树倒塌事件。其中一起更发生在车水马龙的中山北路上,一颗大型枫香树在无风无雨的日子里无预警倒落,压死一名行经的六旬骑士。

这一年还没过完一半,台湾各地接连出现路树压倒塌的意外,新竹的上班族女骑士、彰化执行公务的邮差,以及高雄澄清湖的散步长者,一旁日常不过的路树,夺去了他们的性命。

树影婆娑的林荫大道,原为城市带来美丽与凉意、庇荫降温;绿化城市地景,为人们增添休憩美景的树木,却成为隐藏的安全危机。

“我们在圈养森林的巨人,却只想把它灌在一个小笼子里。”采访这天,高雄市森林城市协会理事长庄杰任,正在与电话另一头的市议员讨论隔天的护树倡议行动。他说,不久前也有议员特地向他请教高雄市的行道树问题。

究竟台湾哪里来这么多“害死人”的树?

自幼跟著父母亲近大自然,庄杰任的成长经验与树有著紧密关联。大学进入美术系的他时常到野外写生,接触自然、文化的老树与古迹是自然不过的事,“这些是美好的事物,本能上便会想保护它。”庄杰任自感性的生命经验出发,在进一步查找资料的过程中,更加了解树对环境的正面效益。

“但人类将原本属于大自然的树带来身边,却没有认真思考树木需要什么样的生长条件。”庄杰任认为,政府种植行道树时,并非以50年、100年的眼光在做规划,“四年选举一次,你怎么期待政府会用长远的眼光在看待树木?”他比喻“这像在插花,不是在种树”。

在他眼里,台湾的行道树移植、维护与健检,长期存在待改进之处。“先是土壤的宽度与深度条件,再来是苗木本身的选择,最后是定期健检跟正确的修剪,这些都会对树木的安全性带来影响。”

城市里布满各类树种,可能因为修剪不当、树根遭乱切除、被水泥盖住或缺水,树根开始慢慢萎缩死亡,庄杰任提及,这些对树产生的伤害,会展现在叶子稀疏、枯死,或树洞烂得很大;当树的主干跟土壤交界处长出香菇、灵芝,也代表树根已有腐朽的现象。庄杰任说,这些问题都需要透过树木健检去挑出来:“一旦伤口面积占树干整体超过66%、或伤口开口超过120度、往内溃烂 ,就必须做更进阶的诊断。”

出状况的行道树,除了透过架支撑来改善,前期能借由修剪或改善土壤基盘矫正,“如果走到伐除这步,已经是不得不的手段了。”

不过,放眼台湾各地的树木健检实则标准不一,让庄杰任很是头痛。他认为比较好的方式,是引用国际一整套的完整标准,并在实际运作后,定期开会检讨,逐步调整、进一步找出适合台湾的作法。

这是理想。

在现实中,庄杰任直言,台湾花费许多人力、预算做工程,却很少预算做维护;很多预算买苗木、一直换苗,却投入很少预算去营造一个良好、适合树生长的栖地。目光短浅、政商结构的习性与旧问题外,“公民意识不足是大问题。”

庄杰任从一个热爱写生的美术系学生投入护树运动,手中的画笔成为描摹护树的愿景。但在运动中,他经常感觉到,即便是正确的、有学术研究支持的工法,在现实中却经常被认为是在“找麻烦”。专业知识无法影响决策,制度设计又缺乏理论支持,错误的观念积非成疾,最终得由一棵棵的树木来承受。

城市装饰品

在城市安置象征自然的树木,不仅为水泥空间创造一片片绿荫,也为市民遮去夏日烈阳,提供休憩场所。这些被安插在道路两旁的行道树,始自日本殖民台湾时期,被彼时的治理者视为“城市装饰品”,工具化为执政者的门面,行道树也是台湾被殖民史的缩影。

1920年,日本植物学者田代安定出版《台湾行道树及市村植树要鉴》一书,在他眼中,行道树不仅在于美观,更在于一个城市的文明程度,台湾的位置位于关键要道,台湾全岛的经营攸关日本殖民的对外形象,“行道树就像遮蔽人体的衣物,防止外物的侵害,亦能增进市街的价值。”行道树在殖民地,是物质文化建设中一个重要项目。

既然行道树作为日本巩固殖民时期外族统治的权力象征,受国家政策和国家门面建设影响而种植,1901年起,日本总督府遂于台湾相继栽植相思树、枫香、大王椰子、樟树等。相思树主要以容易取得为考量,枫香则因树型优美,秋冬会落叶而具北国风情,因而被日本殖民政府选为林荫道路的行道树。

也在于为满足台湾岛作为大日本帝国南疆的想像,因而引进热带植物大王椰子,将其广植于主要林荫大道,营造热带南岛国家氛围。樟树则是因为可以提炼精油,所以成为重要的经济树种。

美援时期,国民政府大致维持日治时期的都市计划,除了拓宽的道路外其余树种维持不变。1960年开始,台北市政府为了快速绿化街道,大量种植生长快速的“市树”榕树,还有茄苳、小叶榄仁、黑板树等生长容易、快速生长的品种。随后,具有季节变化性、拥有美丽花朵的木棉、台湾栾树、黄花风铃木也广为使用。千禧年后,则著重路树的观赏性,如樱花、大花紫薇这些会开花的树种变得很常见。

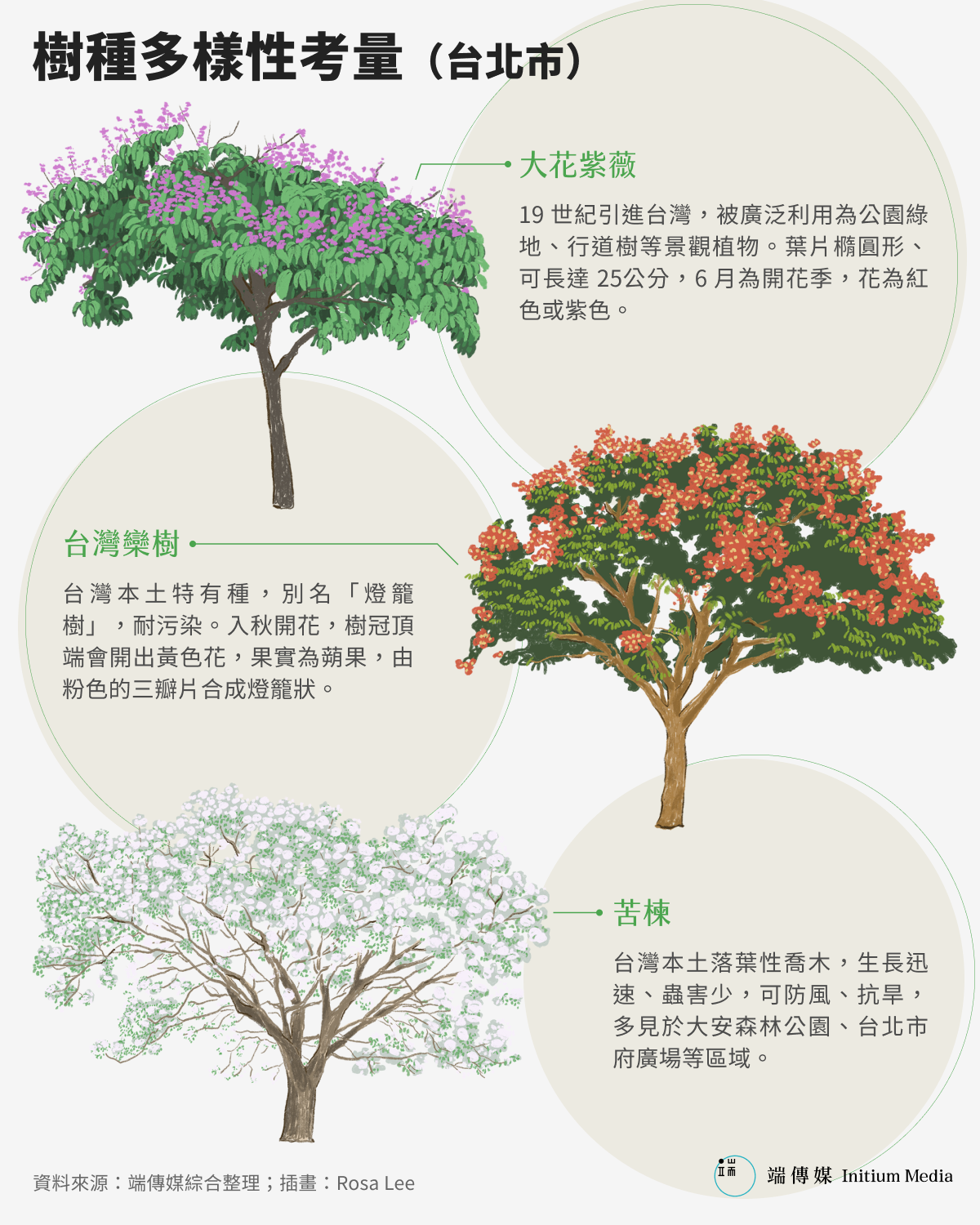

晚近,随著现代化与永续潮流,政府开始重视都市设计,路树除了是美化、为城市增添绿意的地景外,也成为打造永续城市、花园城市愿景的重要手段。此时期政府将生物多样性纳入考量,同一区域内不再种植单一树种,行道树补植与新植的树种相互搭配,如光蜡树、苦楝、大花紫薇等树种。

不过,快速变绿荫、急于达到城市绿化的心态却造成反效果,台北市当初大量种植榕树、将之定为台北市“市树”的原因,是看中榕树生长快速、庇荫面积大的优点,但这样的优点,却也慢慢地汇聚成城市的风险阴影。

台湾第一位女性树木医詹凤春解释,日治时期政府即发现,榕树叶片小、不易通风的特性极度不适合做行道树种植。其浅根的特性若再加上树穴空间不足,经过数十年生长后,树根易四处乱窜,钻破人行道地板、挤破水沟、步道,造成行人跌倒受伤,台风时也容易倒塌,带来危险。

这样的问题不仅发生在榕树上,菩提树、枫香小叶榄仁等常见树种,同样具有浅根、板根、树穴过浅造成窜根的状况。

为修正60年代树种选择不当的问题,台北市政府已在2011年宣布,除了特定路段的榕树予以保留外,其他路段不再种植榕树。除了榕树,公园处也宣布,菩提树、木棉、黑板树等树种也列为不再种植树种:菩提树和黑板树同属浅根树种,遇风较易倒伏,且黑板树开花时会散发刺鼻气味。当时被认为花朵美丽、点燃一波流行的木棉,则是因为木棉花的棉絮易造成市民过敏不适、落花也会污染地面,同样也面临停止栽种的命运。

2011年,郝龙斌政府的林荫大道计划虽已意识到生态城市、永续发展的重要性,开始重视使用原生树种,不过受限于都市硬体影响,有些乔木仍是勉强种植。加上为期四年林荫大道计划时间短暂,在规划多条林荫道之后未考量后续长期的维护治理,成为下一代的维护问题。

沿著台湾行道树的百年史,具体而微展现治理者对城市的想像。以日本殖民时期为营造帝国与南洋风情为始,国民政府播迁来台后以快速绿化为目标,广植生长速度快的树种;也将打造“花园城市”的林荫景致视为政绩,成为巩固执政正当性的工具之一。不过,早年的树种选择失误、树木生长地盘有限,再加上政府缺乏以长期眼光规划行道树,导致现在行道树定位仍处于暧昧不明阶段。

景观设计系毕业、曾有多年景观设计经验,现致力于民众山野知识教育的刘长青就说,台湾的政治环境因素,导致政府缺乏以长远眼光给予行道树在城市的定位与角色,“单是规划城市计划便需要三到四年,但来场选举后,便会因为政党轮替或是地方角力等因素无法延续。”这不仅在行道路的定位上,在许多公众政策上亦是如此。

行道树作为城市的重要地景,除了绿化、还能够回应日益加剧的气候变迁、热岛效应、空气污染议题。然而,政府与大众对于行道树的关心有限,在资讯传递层面,政府仅宣布建设了几条林荫大道、种了几棵树,但种得好不好、树木健不健康,并不是台面上会关注的议题。行道树为人们挡去艳阳、吐纳新鲜空气,不过人们却只要美丽,忽略好好照顾行道树的生活。

“台湾的树被搞死居多”

刘长青当初选择就读景观系,是因为涵盖田野调查、重参与式设计的多元课程规划,吸引本来就喜欢爬山的他。相较原先考虑的室内设计领域,他认为景观能从更大的面向,去看到空间或环境的议题。

一直到进大学念书,刘长青才发觉,小时候住家旁边的行道树,每到夏天出现的“断头”状况,其实是严重的问题。虽然他隐约感觉到不太对劲,但当年并不清楚什么叫环境问题,只觉得为什么夏天这么热却还没有树?后来的他才意识到,是施工人员的工法不对,这让他一头栽入钻研行道树的专业领域。

刘长青所在的科系有植物学,但课程内容并不特别聚焦行道树的尺度。某天,校门旁的巷子进行拓宽工程,必须移走校门口的五棵老榕树。刘长青与几位系学会的朋友发起全校连署,欲以学生角度监督校方处理程序,包含移植方式、移植季节与后续养护,“我们还创了一个社团,每天轮班去看移植的过程,希望大家能够重视这五棵老榕树。”

这是刘长青第一次为树挺身,付诸行动,“毕竟树木比我们还早存在在这里。”刘长青认为,是后来的人在空间上有所需求,才必须跟这些老树“借”空间,要将其移走,也应确保他们能继续存活。

自日本取得树木医生执照,回台致力于树木救治的詹凤春,以求学日本的经验指出,台湾相对没有那么重视树木的栽种与养护。

日本的树木医制度自1990年代成形,结合学术单位与公部门,专门培育救治百年老树的人才,“台湾没有树木救治的分野,多数直接套用植病系的‘用药’概念。”詹凤春认为,这是很大的错误。她忆及,一次在屏科大植物医院演讲结束,有名储备医师对她说,他从来不知道树木不需用药就能健康生长。詹凤春告诉他,这是不同专业,作物、水果需要的栽种与维护方法,跟树是有大段差异的。

不仅在校园如此,詹凤春从公部门的教课经验发现,实务层面的训练同样出现状况。她指出,过去证照制度的运作,多由市政府出资请当地景观工会办理教育训练,工会中的理事再各自召集业界或学校教师上课,学员通过考试后取得修剪证照。2018年,她受桃园市政府邀请,开设为期两个月的训练课程,从树木生理到修剪知识,完整的系统性教学使课程快速额满。然而却有业者仅学习片面内容,日后却将造成树木死亡的责任怪罪到她身上。

詹凤春记得,她曾在一次对公务员的演讲中,对著台下近三百名听众说:“我今天不是来讲技术的,各位如果没有道德,一切都白讲。”在詹凤春心中,对树木的病亡睁一只眼闭一只眼,抱持树枯死再种的心态,就算习得技术仍是浪费。

“现在台湾的树都是被搞死、被毒死的多,它不是真的生病,大部分都是人为因素。”像是中山北路的路树倒塌事件,詹凤春就直指是因为废弃土不断往上堆,以致树根无法呼吸,再加上雨水在内堆积导致根部腐烂、树木应声倒下。

技术、人力、经费及“陈情”

除了缺乏专业知识导致错误的树木养护,政府长期缺乏对行道树的重视,更是如今路树乱象的成因之一。

在台湾,负责城市中的行道树管理维护,主要由市府底下的公园路灯管理处(下称公园处)负责。不过,由于早年树木还未长成无需修剪,公园处召聘进来的技工多半缺乏相关训练;实际上,在成立初期,技工来源更主要透过议员、家人朋友介绍或临时雇员进入公园处服务。

此外,除了由技工负责行道树的维护与修剪,公园处也会发包给外部工程公司,不过各县市政府对于外包公司的选择标准不一:多位受访者提及,公部门可能和特定属意的外包厂商合作,不仅造成独占问题,也导致技术人员的树木维护能力无法提升。刘长青认为,这将造成很大的阻碍,导致外面的人再怎么努力倡议,也都无办法改变这样的环境。

詹凤春解释,树木的养护制度分为两条路线,一种是美国的 ISA 树木工作者制度,另一种则是日本的树木医生制度。詹凤春解释,美国的路线源自于大开发时期,房地产发展下兴建别墅的同时需要种植树木,于是出现专门的协会,培养树木修剪工人;日本的树木医生工作则不止于修剪,结合了教育,“包括土壤改良、病虫害治疗,是更全方位的。”

詹凤春曾在纽约待过一段时间,她指出,美国多为会进入休眠周期的落叶树种,与台湾的树木状况大相径庭,台湾却因生意考量,由私人企业经香港带进美国的 ISA 系统。

“私人企业收钱做教育训练,这块政府根本没有做、也没有发照。”詹凤春认为,这些在台湾被称作“树艺师”的树木工作者,只做纯粹的修剪工作,并不了解树木。

曾参与办理桃园市府树木修剪训练课程的园艺公司总经理卢文德则说,ISA 制度本身没有问题,是台湾在欠缺树木教育师资与落地研究的状况下引进此制度,以极短的课程时数速成训练,不当操作下出现问题。

台北市公园处现辖下有9.2万棵行道树,修剪工程除了例行性的修剪以及台风来临前的事前预防、天灾后的维护,也包含来自民众及民代的“陈情”。

一来,由于早年种树时未妥善规划地点,树木长成后过于靠近民宅、枝叶影响采光、遮蔽店家招牌,这些都是陈情修剪的理由。然而,一旦面临这些要求,在选票考量下,往往只得应允。

行道树除了涉及民间角力,也面临预算有限,导致维护不善的情形。刘长青认为,掌握树木健康情况、对木树做健康调查报告,才能防范于未然。不过,现行树木健检制度能为树木健康与城市安全带来多少效益,仍是问题。

台北市议员詹为元曾指出,北市公园处2021年为4万3978株树木做安全评估,不过其评估方式没办法看出内部是否腐朽;2023年中山北路倒塌的枫香树即在此次健检被评估为“低风险”。

“中山北路压死人的路树,没能即时发现树干内部腐朽,部分是因为他们的 VTA(目视评估)巡查费用只有一百块出头。”卢文德说,当他得知这件事,气得在社群媒体上抱不平,因为这样的费用包括判断这棵树的健康状况、处理上报的文案与照片档案等 ; 这些程序经常是由私人统筹公司分包,层层抽成的后果,反带来公共危机。

在人力经费的局促下,政府距离全面掌握树木健康状况,还有很长的一段路。

遏止断头树现象

随著树木生长使修剪需求提高,政府逐渐认知到技工修剪知识不足的问题,与相关技术的重要性。2014年,台北市公园处举办树木修剪专业证照,规定处内修剪技工与外包厂商皆须具备园艺技师、造园景观技术等相关工作两年以上经验,并通过处内举办的“树木修剪技术专业训练课程”,才能进行行道树的维护与修剪作业。

为解决断头式修剪问题,同年也协同学者订定《台北市树木修剪作业规范》,作为该处承商及修剪技工应奉行之修剪技术指导。现行修剪教育技术资格考试分为笔试和术科考试两阶段,分为笔试测验树木修剪知识,以及现场模拟情境跑台测验,学员需现场辨别哪些树木需要修剪、那些修剪错误等等。

2020年,台北市、新北市与桃园市共同签署“北北基桃树木修剪认证合作 MOU”,证照期限三年,期满须重新考照。台北市公园处园艺工程队队长林晁嘉表示,此合作备忘录希望透过推广正确的树木知识,培养更多基础作业人员。

林晁嘉说,公园处除了帮树木做日常修剪,也会依“台北市行道树五年期程修剪计划”定期进行“全树型修剪”,这些修剪作业也包含委托厂商巡查,总预算一年约一亿。林晁嘉坦言,过去的经费很难涵盖所有的维护工程,经内部检讨后今年多争取到八千万,以近两亿的预算在进行行道树的修剪与巡查。近期公园处也委托农业部林业试验所举办教育训练,巡查人员在通过受训后,才能执行树木的健检作业。

除了以肉眼巡查,公园处也会借助米格鲁的灵敏嗅觉帮助作业。“要挖到褐根病的检体不容易,菌丝可能在树根最底部,采集就有难度。”林晁嘉表示,公园处对待树木的态度慎重,巡查人员也担心误判以致误杀树木,如果没有确定一棵树罹病,公园处就不会进行移除作业。而其他病征如榕树、印度橡胶树、菩提等树种易出现黄叶化与小叶化状况,则以“药剂薰蒸”方式进行防治。

公园处统计,台北市树木常见的病虫害为三种类型:褐根病、荔枝椿象与樟白介壳虫。褐根病为大多数树种的共同感染症状,台北市公园与行道树共计约20万棵,褐根病感染数为控制在2021年442株、2022年569株、2023年365株。

至于在城市备受批评的“断头树”现象,在5月16日,台北市议会也二读通过条文,将针对不当修剪行道树加强罚则,希望遏止这类令人触目惊心的常见工法。断头修剪导致树木的伤口大、难以愈合,久而久之因为感染形成中空,遇到强风更容易倒塌。

路树教育

从早期树种选择的错误、有限的生长空间、树木维护与修剪的专业人才缺乏,台湾行道树的问题犹如复杂根系般盘根错节。

教育,是梳理这些繁杂问题的其中一个重要途径。詹凤春说自己在一次的教学经验中发现,学生到了户外,却无法指认树木名称,令她感觉到书本教育与实务现场的落差。“学习不只是拿著纸笔,”詹凤春回忆自己在求学时沾著满身泥土在树木救治现场,她认为如果没有接触现场,救治树木的能力和技术终究无法提升。

“我希望将来台湾的大学,能有一个专属树木的科系。”深感台湾缺乏树木人才,詹凤春以此为期许。她不认同现行以用药为主流的教学环境,主张应回归自然、拒绝过度施肥和农药。詹凤春曾经医治嘉义美术馆前,至少被浇灌五种农药的凤凰树。她记得树木身上处处是打洞灌入农药的痕迹,该状况下有毒的泥土已经无法成为树木的营养来源。于是詹凤春将土壤换新,凤凰树的健康在日后有所好转,开始重发毛根。

卢文德也认同“应该让树木教育回到学校”的想法。他认为树木医治最重要的,是让具专业的老师教导学生树木生理和土壤等相关知识,但现行树木救治实务与主流教学环境却存在极大落差。

过去就读桃园农工园艺系时,当年年仅高一的卢文德在某次植物辨认测验里,一一认出十字花科的种子,让老师大感惊奇。卢文德说,拥有这样的能力,是小时候跟著祖父去“犁作”培养起的。他回忆,当时左邻右舍会到水稻割完空出来的田区种菜,一次祖父将装著种子的牛皮纸袋交放在他小小的手里,路途中卢文德手心出汗,将捧著的纸袋弄破了。眼见所有种子都混在一起,祖父便在树荫下,一一教导他如何分类辨别。

后来,卢文德念了农专,“老师那句话‘这个孩子出世,是吃这行饭的人,’影响我很深啦。”卢文德时常在个人社群上分享工作日常、推广树木知识,使命感也驱使他积极举办公司内部的教育训练、出版关于树木医学的相关书籍。卢文德笑著说:“与其指望公部门,不如从民间做起。”

另一头努力的,还有庄杰任。从都市计划的绿地系统、行道树的规划到树木的种植照护,庄杰任与森林城市协会以生态城市为目标,不仅投入制度面的倡议,也致力于教育的推广,如推公园林荫化、举办自然游戏场论坛。行道树方面,森林城市协会主张连续的绿植栽带,以带状取代单一植穴的种植,也在与政府来回沟通中,成功将意见放进高雄市的路树修剪作业规范。

虽然庄杰任后来发现,部分条文并没有被放进执行作业的厂商合约里。但一路走来他也明白,很多政治人物在处理相关议题时,面临的折冲非常复杂。“在做环境运动的人也很不容易,有很多力量在牵制,会消耗很大量的能量。”庄杰任说,当前的教育与社会制度,其实没有办法给予推动环境运动的人有力的支撑。

刘长青同样肯定培力基层、让民众了解树木知识的重要性。近年从事山林体验教育,出团带领民众游历山林之余,刘长青也科普树木和环境知识,他指出,“若民众对树木健康有知识和观念,政府就不会乱做。”

当今许多树修的原因来自地方民代、议员、里长等人的陈情,事实上,非必要的修剪反而会损害树木自愈的能力,增加倒塌风险。刘长青表示,若民众能从根本了解树木所需的环境和相关知识,政府不需要因应民意处理,才可能打造一个让树与人更加和谐共处的城市。

“我常常跟树工作,有些时候梦里面都有树会来找我。”詹凤春说,她的梦里面很少梦到人,出现的几乎都是树,这些树会以各自的形体出现,告诉詹凤春他们哪里不舒服。神奇的是,当詹凤春隔天到救治现场,需要处理的树,真的如昨夜梦中如出一彻。

救治工作时常需要先与树做沟通,最后步骤则是浇水。詹凤春说,刚好在这个时刻,即使不远处出大太阳,现场都会飘来一朵云,“它飘来帮你浇一浇就走了,好几次都这样。我只要离开救完树的现场,两小时之内一定都会下雨。”詹凤春笑著说,有时候在现场看树,会出现一些灵异现象,可能旁人无法理解她与树的连结,但这些事绝非怪力乱神。

詹凤春与树有一种心灵相通的感觉,有时她害怕太专注看一颗树,会开始跟树沟通。走在台北路上,树会不断向她传来讯息,除了负面的求救讯号,詹凤春笑说,也有很多逗趣的:“有时候那些树会说,你看啊,你看我很漂亮吧!或会很自豪的说,你看我长得很壮对不对?你看我开花开得很漂亮!”

喧嚣城市里,除了车轮摩擦地面、行人脚步踩踏的声音,还有无数来自树的讯号。它们或以叶与风交谈,或持续输出特定频率,等著与听见的人们对接。直至生命最终时刻,生病或被摧残的形体在应声倒地之际,才跃上媒体版面,短暂得到此生未曾有过的关注。