博主注:收藏此文更多是出於一種對歷史雜學愛好,並非文青般的同情。知識青年往往對禁書這一行為有著天然的反感,而且禁書的主體——政府——天生的傾向於無限制的擴張自己手中權力,導致判定範圍寬泛化,從而傷及無辜。但「禁書」本身是不是必要之惡卻值得大家思考。文內部分書籍確是共產文宣作品無疑,那麼是否從功利實用主義的角度來說,直接禁止才是最節省行政資源的做法?早期的台灣獨立運動和國際共運,甚至中共曖昧不清早已不是秘密。從脈絡上說如今的台獨支持者普遍反共倒是出於各種機緣巧合。畢竟台灣從近代到可預見的未來,一直是現代文明的前線而非中心。

“如果知道了那样的历史,你还想要再来一遍吗?”

特约撰稿人 黄润宇

“马克·吐温是不是马克思的兄弟?”

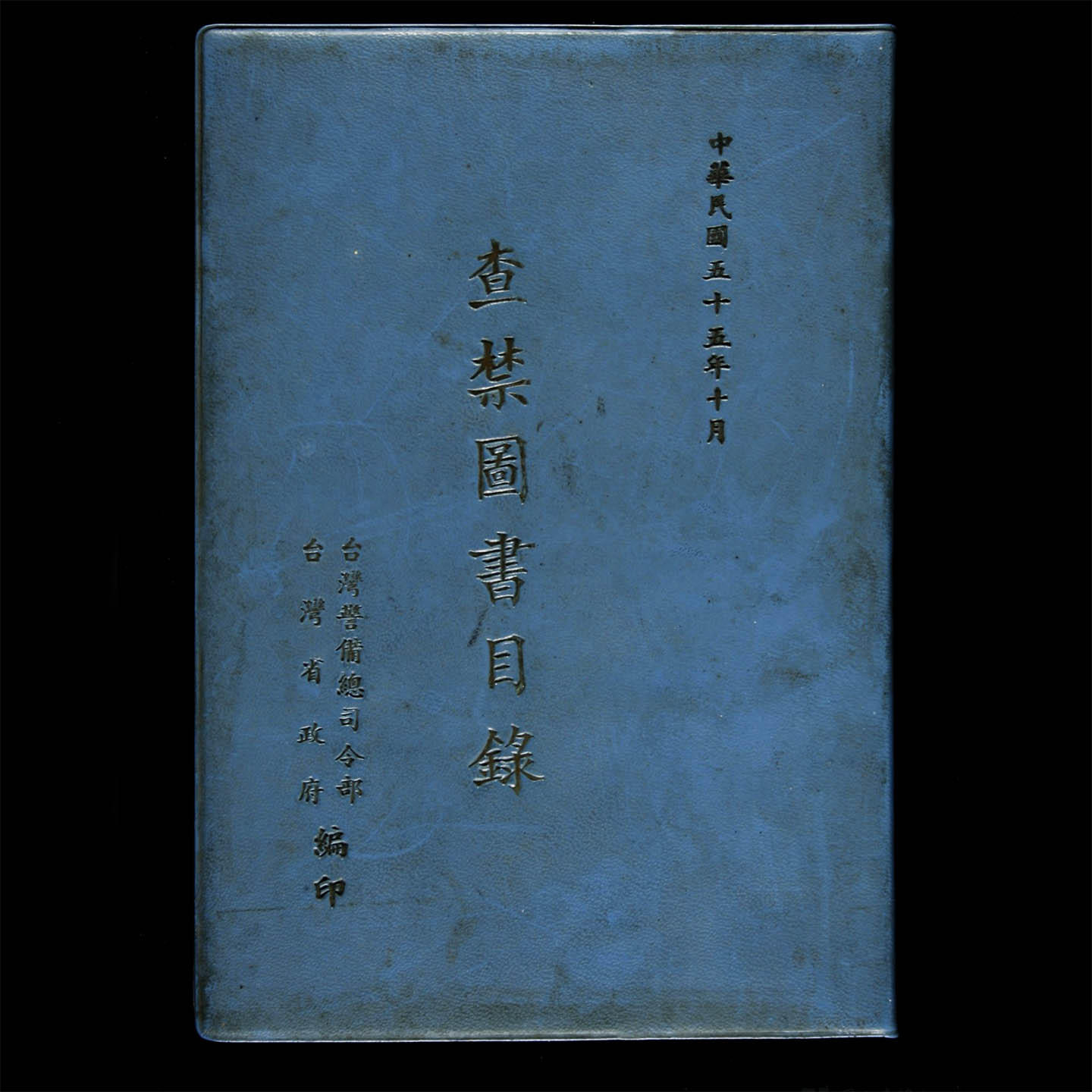

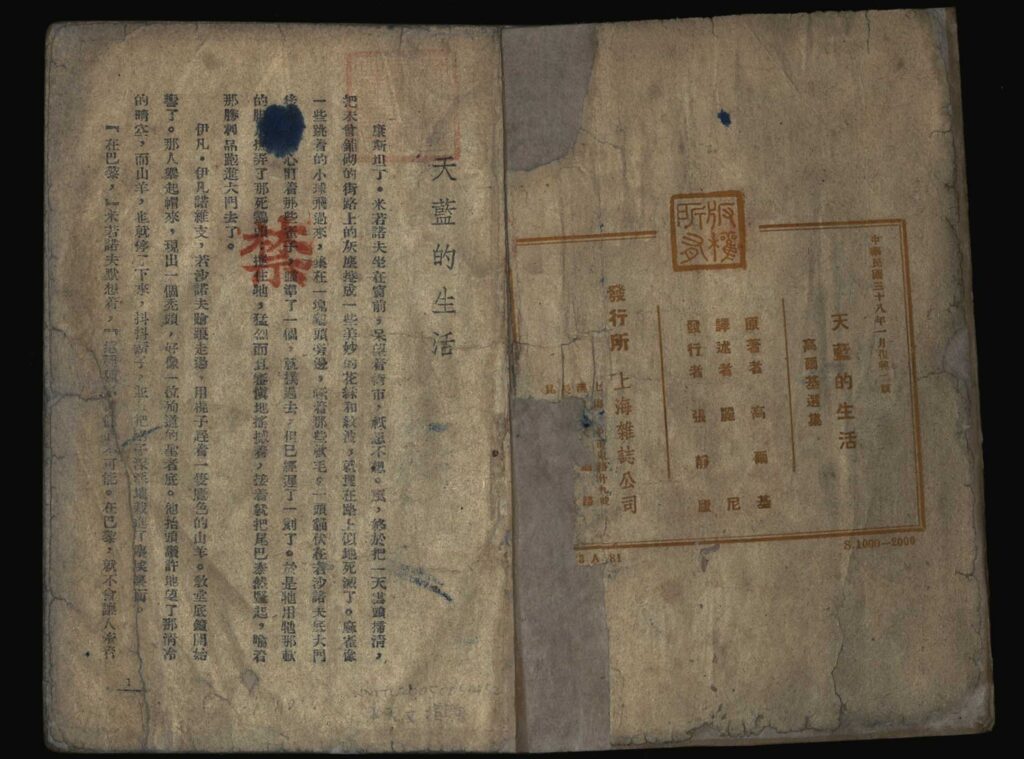

深蓝色封面的《查禁图书目录》,是民国五十五年(1966)十月由台湾警备总司令部编纂,也是台湾文化部“典藏网”芸芸文物中的一幅影像。如果没人再去翻阅这本收藏于国立台湾文学馆的原件,这本目录将与它前后出现的数本修订版,一同隐入历史尘烟。然而,仅仅是半个世纪前,台湾的审查员们却是手持这本目录,在戒严年代逡巡,试图将异己者的思想束缚在一册名单之中。

如今在台湾讲起“禁书”,似乎是一个久远的名词,但其实从明治三十三年(1900年)日治时期颁布的“台湾出版规则”计起,至1987年蒋经国政府宣布解严,近百年时间里,台湾的出版与言论自由一直受到压制。2019年,首尔书展特别企划了“禁书:竹林里的幽灵”专题展,邀请台湾、日本、马来西亚、土耳其等地的出版机构合作,展出各国历史中的禁书。

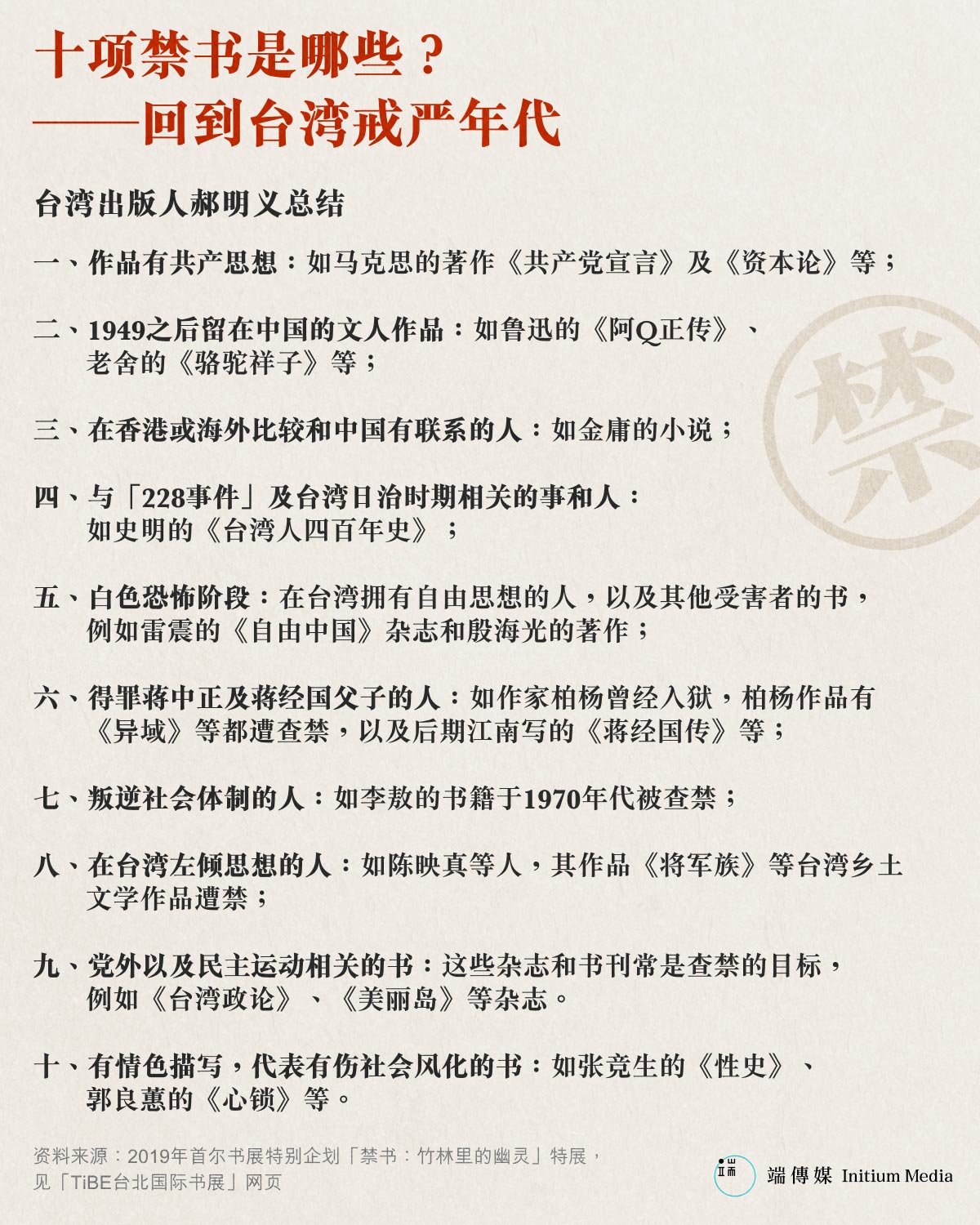

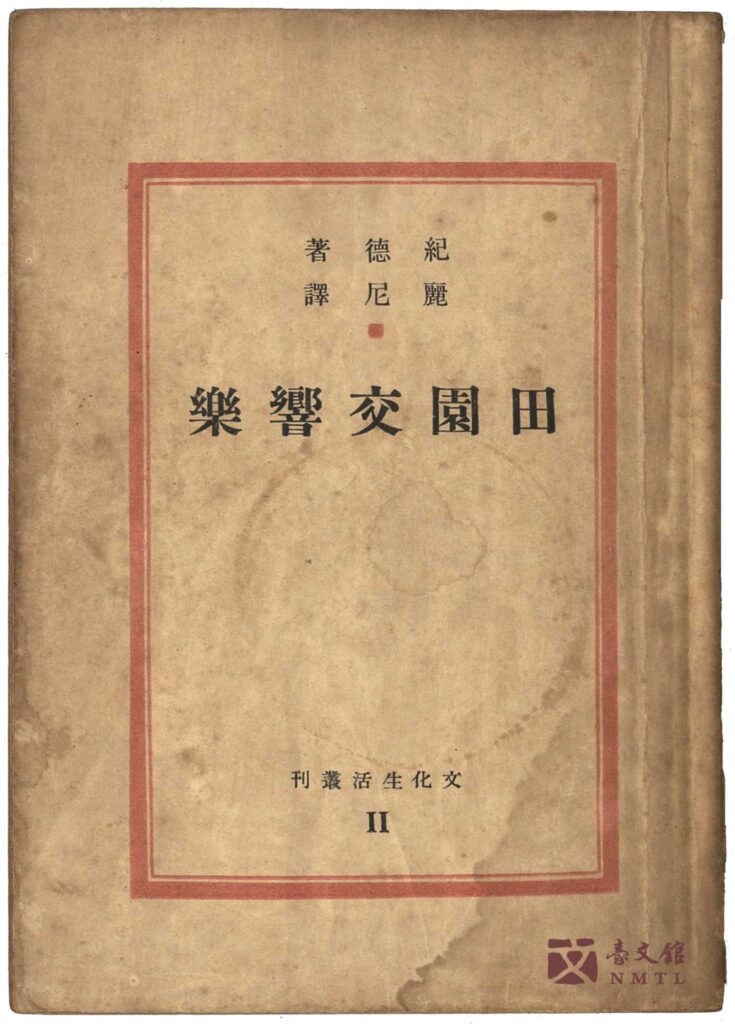

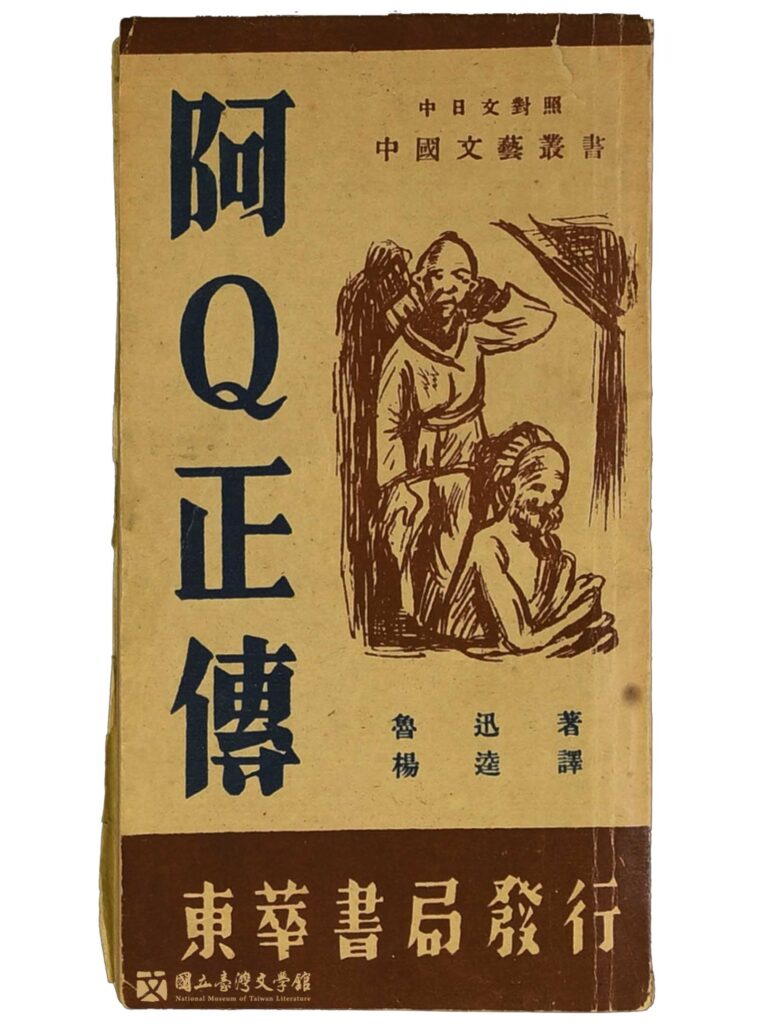

担任特展台湾选书顾问的出版人郝明义,曾借此总结了十项以往台湾禁书的理由,包括“共产思想”、“叛逆社会体制”、“有伤社会风化”等等,都有可能成为一本书被禁的原因;而诸如鲁迅、沈从文、老舍等1949年后留在大陆的“附匪作家”,他们的作品都必然在禁书之列。

日治时期政府对出版的管制,主要是在禁止出版牵涉诉讼案件、冒犯皇室尊严、有违社会风俗等方面的书籍;而到了国民政府戒严期间,随著官方加强对民间的高压统治,书籍被禁的原因也愈来愈多,执行查禁的机构更是包括台湾省政府、警备总司令部等等,无孔不入。由于这种审查体制所涉范围甚广,执行者的背景又参差不齐,因此还有许多其他书籍被禁的理由,在今看来十分荒唐。

例如学者古远清在《台湾查禁文艺书刊史》中记述道,台湾的左翼作家陈映真,曾在被捕时受到盘问,审讯者质疑他为何会有美国小说家马克·吐温(Mark Twain)的书——“马克·吐温是不是马克思的兄弟?”在红线密布的戒严年代,“宁可错杀,不可错放”,在官方把控之外的出版和流通,无不危机四伏。

红线密布的戒严年代,“宁可错杀,不可错放”,在官方把控之外的出版和流通,无不危机四伏。

然而,戒严年代也并非密不透风,仍有一群人为了传递知识,而甘愿冒险,写书、出书、卖书,让思想得以在肃杀的社会氛围中悄然流动。我们访问了三代知识人,从戒严时期流离海外的出版人、解严前夕贩售“匪书”的独立书店人,到如今回望历史的禁书策展人,对于他们而言,禁书年代到底是怎样的存在?在思想箝制的过程中,这些书与人,又是如何逃逸于当局种种审查规限,让新潮知识仍能在戒严时期流通于世?

Part A:六七十年代林衡哲:自由滋味,新潮文库到海外出版

1968年,29岁的林衡哲从台大医学院毕业,准备踏上前往美国的行医之路。离开的时候,他还未意识到,此行将如何改变人生轨迹。

如今已入耄耋之年的林衡哲,坐在淡水居所的大堂,双眼微阖。跟前的茶几上放满了他参与出版、或深受影响的书。这些书,也见证了他在台湾意识上的转变。“我刚刚去美国的时候,还没有什么台湾意识。”林衡哲已数次在访谈、回忆录中这样说过。

在成长过程中,梁启超、胡适、林语堂的作品常是林衡哲的桌边读物;到了大学时期,他又迷上了影响一整代台湾知识青年的《文星》杂志:“那时候我都在看《文星》这种介绍世界的(杂志),却看不见台湾。”

1957年由“文星书店”社长萧孟能创办的《文星》杂志,在六十年代交由作家李敖担任主编,是以思想与批判性著称的刊物,为当时的台湾知识份子引介了许多西方思潮。然而在林衡哲成长的年代,本土思潮尚未兴盛;生于宜兰的他,就连同乡、台湾乡土文学代表作家黄春明的作品,也是赴美后才如获至宝般地开始阅读,并不断感叹这些作品“比鲁迅的还好”。

这一趟前往美国的机票,也是林衡哲靠著翻译外文书赚来的。

1962年1月,《文星》杂志第51期面世,李敖担任主编,以胡适作为当期封面。胡适当时的一番话,对林衡哲产生了深刻影响——“与其在课堂误人子弟,不如翻(译)一本世界名著来得有贡献。”当时,林衡哲为了筹措学费,在繁重课业之余,还兼任家庭教师;然而正因从胡适这句话得到激励,他决然地在大四那年暑假推掉了四、五个家教工作,也不回老家宜兰,而是留在宿舍拼命了三个月,把《当代智慧人物访问录》翻译出来。

已经进了黑名单

“如果给文星出,你可能出不了国。”

《当代智慧人物访问录》是林衡哲的第一本译作,集结了诗人佛洛斯特(Robert Frost)、哲学家罗素(Bertrand Russell)、艺术家杜象(Marcel Duchamp)等 14 位生活在19至20世纪的世界名人专访,一连卖出四版。他仍记得,在李敖的最后一次演讲中,还谈及将这本书推荐给文星出版人萧孟能的往事。自此之后,林衡哲开启了外文书翻译的大门;因为崇拜哲学家罗素,他紧接著就翻译了《罗素回忆集》、《罗素传》两本同样对后世影响很深的作品。

这两本书原本也将交由文星出版,然而萧孟能却推辞了,理由是:“如果给文星出,你(林衡哲)可能出不了国,因为我们(文星)已经进了国民党的黑名单。”原来在六十年代初,作为党外杂志先驱《自由中国》主要作家的殷海光,因写下社论〈大江东流挡不住〉以呼吁民主潮流,而受到国民党政府的连续打压。这件事也是台湾白色恐怖年代时,为人所熟知的“雷震案”的其中一环。殷海光是自由主义学者,十分崇拜罗素,且也是文星的作者群之一。1966年,他在文星出版了著作《中国文化的展望》,不久后该书就因“反对传统文化精神,破坏社会伦常观念”之罪名而被查禁,文星也一度受到当局的针对。

政治紧绷的年代里,文星陆续出版了不少“反动”作品,其中包括李敖的《为中国思想趋向求答案》、李声庭的《人权・法治・民主》等书籍,也都在面世后不久就遭查禁。而就在殷海光一书被封禁的两年后,1968年2月15日,文星书店总经理郑锡华就因“叛乱嫌疑”被捕;五天之后,萧孟能亦因“叛乱嫌疑”被调查。风口浪尖之时,林衡哲翻译的两本有关罗素的作品,最后与文星交错,转而交由彼时新成立的志文出版社出版。

志文的发行人张清吉,也是1963年开业的长荣书店的创办人。在风声鹤唳的六十年代,长荣是不少文化人寻觅禁书的去处之一,作家李敖、学者秦贤次等都是常客。六十年代末,刚从书店与百货林立的衡阳路上迁至西门町峨嵋街不久,文星书店就因政治打压而面临停业;当时,长荣书店刚巧搬到文星隔壁的中华路上,张清吉目睹了结业前人山人海的场面,深感羡慕,也因此立下了书籍出版的志业。

机缘之下,林衡哲将两本罗素之书交给张清吉,自此拉开志文出版社与“新潮文库”的序幕。在西方思想开始盛行的年代里,长达十万字的《罗素回忆集》作为“新潮文库”的第一本书,一经面世,就在三个月之内销出了五千本。这也为“新潮文库”打下了引入西方新学与文化的基调,恰好迎合了当时台湾读者对外界新知的需求。

“‘新潮’的稿费蛮高的,一本最多可以赚台币一万块,当时住院医生一个月也只有两千块,所以有很多医生都来问‘有什么好康的’(可以翻译)。”当时,林衡哲与同窗好友廖运范医师合作编译了《读书的艺术》,收入叔本华、吴尔芙等二十多位作家的阅读思考;其后,廖运范更是与其他医界友好如赖其万、林克明等,一同将佛洛伊德、佛洛姆等精神分析前驱的作品引入台湾,也掀起了一阵医师参与学术翻译的风潮。

在出国以前,林衡哲总共帮志文编了六本书,拿到四万六千块,而从台湾到纽约的机票也差不多是四万块,翻译所得正好补贴了林衡哲的行旅所需。

“他告诉我,这本书要死后十年才能出版”

抵达美国后,林衡哲从医同时,也追听了多场挚爱的交响乐演出,亦积极参与同乡会活动,其中就包括在纽约希尔顿饭店举行的“台湾民众大会”。林衡哲记得,那场大会由当时同样是旅美留学生、其后成为结构力学专家的郑绍良主持。而那也是林衡哲第一次听到了独立运动领袖彭明敏的演讲,在后者流亡一年之际。

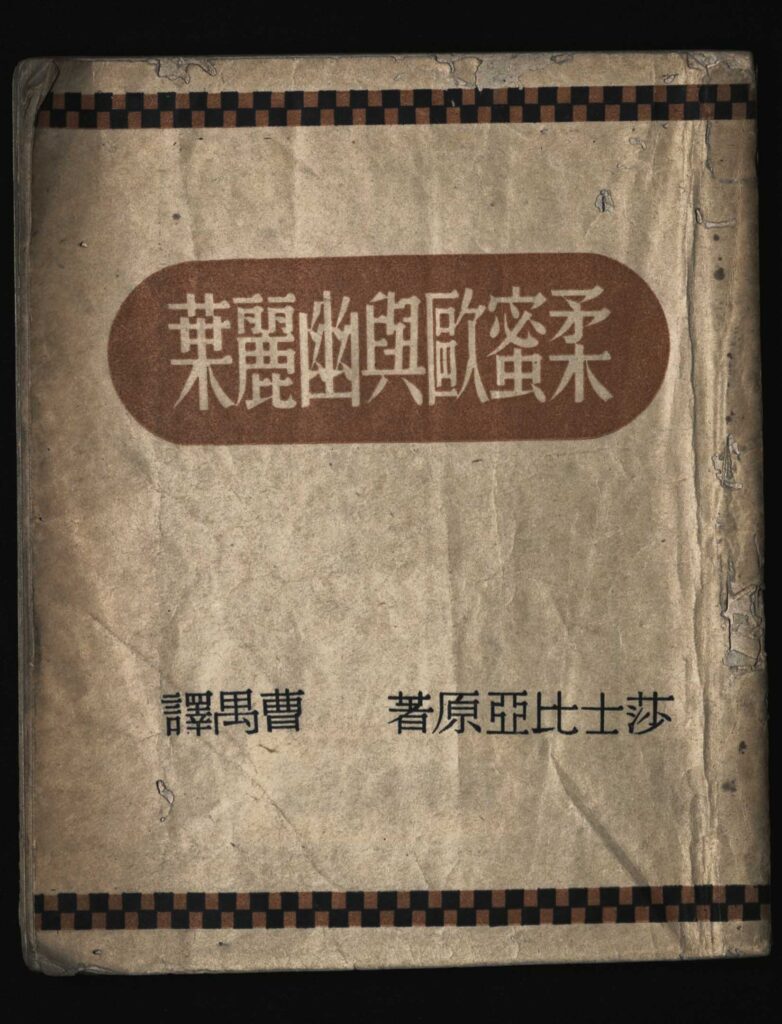

因参与起草“台湾自救运动宣言”而被判刑八年的彭明敏,在1970年以易容方式逃离台湾,其后接受瑞典政府政治庇护,并于次年抵达美国。其时,林衡哲读毕彭敏明的英文自传《A Taste of Freedom》,内心深感震撼。这本书的影响力,多年来一直在台湾知识人之间延续。十多年后,1982年10月30日,“北美洲台湾文学研究会”在洛杉矶举行;那年,主办方邀请了台湾作家钟肇政、李乔等赴美与会,林衡哲还深深记得:“钟肇政住我家,他整晚没有睡觉,就在看《自由的滋味》;看完之后,也不敢把书带回去。”

此后,林衡哲更积极开拓海外禁书出版,并参与将《自由的滋味》译成中文,那也成为他在美国出版的三本重要的禁书之一。另外两本,分别是曾被视为“文化汉奸”的音乐家江文也传记《现代音乐大师——江文也的生平》,以及台湾文学家吴浊流的《无花果》。

“我的文化上的台湾意识经过《无花果》与《自由的滋味》的洗礼后,终于萌芽了。”林衡哲曾在文章中如此自白。“吴浊流的第二本书是《台湾连翘》,他告诉我,这本书要死后十年才能出版。钟肇政刚好在(吴浊流逝世)十年的时候翻译了这本书,于是就放在‘台湾文库’。”吴浊流逝世于1976年,而这本被封存的遗作,确然在尚未解严的1986年应约而至。

这些流离于异乡的台湾之书,经由出版人、学生领袖、同乡会,一一送到读者手上;作为出版者的林衡哲,就在期中穿针引线。然而,也正是因为出版禁书之事,他的名字出现在当局者的“灰名单”上。自此无法回到故土,甚至错失与父亲的最后一面。“当时我们在海外,十个医生里,有三个都是黑名单”,如今说来已淡淡然。

回忆翻译出版生涯、以及在赴美后种种意料之外的经历时,林衡哲一直微微阖著眼睛,仿佛能够重新感受一次。在出过的这么多本书中,他讲得最入神的,莫过于《白鸟之歌:大提琴家卡尔萨斯的心路历程》—— “我亲自听过他的演出,1970的4月15号,在林肯中心,那一场很感动。”

加泰隆尼亚的大提琴家卡尔萨斯,每场演出最后都会演奏《白鸟之歌》,是来自故乡的民歌。“加泰隆尼亚也一直想从西班牙独立出来。”林衡哲将加泰隆尼亚与台湾的境况并陈,乐曲更将刚到美国不久的他,带到思绪中的故乡去了:

“那时候,他想著他的加泰隆尼亚,而我想著我的台湾。”

Part B:八零年代唐山书店:解严前夕,风暴外围

“我们这里的禁书又分两种,一种是‘匪书’,那些没有跟国民政府过来(台湾)的,那时候叫作‘附匪学者’;另外一种是马列主义相关的书。”

1982年3月24日,总统府国策顾问陶百川在《台湾自立晚报》发表文章〈禁书有正道,奈何用牛刀〉,对于当时的书籍审查制度提出挑战。同年,唐山出版社成立;老板陈隆昊因曾在南天书局打工,认识了时兴的翻版书行业,因此开始自己印刷,发行左派、非主流、为弱势发声维权的书刊。

两年后,唐山书店开幕,落脚于台湾大学附近公馆一带。

虽已到了戒严尾声,但当时台湾的政治风气仍然肃杀;随著党外运动日渐兴盛,当局对于思想性的文字审查也未减弱。“解严以前的禁书,大概有两种情况,一种是情色类的书籍,由台北市政府管;而我们这里的禁书又分两种,一种是‘匪书’,那些没有跟国民政府过来(台湾)的,那时候叫作‘附匪学者’;另外一种是马列主义相关的书。”

八十年代,是台湾党外杂志愈发蓬勃的年代,从温和派的《八十年代》到更为激进的《美丽岛》等,许多知识青年投身其中,这样的气氛也与仍处戒严时期的管控氛围形成张力。陈隆昊还是找到了独立书店的转圜余地:“这种书销量很好,总会有人印;我后来发现,只要不是印,他们不会找你麻烦,至多就是没收。”尽管如此,当时敢卖禁书的书店却也不多,“没有人卖这种书,只有唐山最大胆。但是我也衡量过,危险性已经不如十年前,所以我敢。”

陈隆昊记得,当时台湾流行开“发财车”卖书,流动书商总是到各个大学去巡回,遇到审查人员也可以尽速驾车离开。还有一类卖“匪书”的小摊贩,也时常会在大学区出没:“从(唐山现址)这里走出去,转角处,以前有一个老头子摆了个小书摊,就像‘明星咖啡馆’楼下的周梦蝶一样。”只是随著年月过去,许多当年的流动书商已不在人世了,“跟我比较熟的那一车,他已经去世了,其他人我已不是很熟。”

“所以从我的卖书历史、盗版历史,可以看出来台湾的思潮的演变。”

“但我是开书店的,跑不掉,那(书)就只好被他们没收了。”陈隆昊苦笑。作为出版行业的下游,书店时常要面对警备总部不定期来访,检查店内是否有《查禁图书目录》中编册的书目。为应付突袭,唐山书架上的禁书数量很少,总是只放两三本,其余都藏在仓库中。

随著书店愈开愈久,陈隆昊逐渐发现了警总来访的规律:“当时,他们来干这种事情,也会觉得‘到底需不需要’。过了一段时间,我慢慢地抓到他们的节奏,就是到月底的时候会来,因为他们要交报告。”因此每到月底,书架上的禁书就会减少,审查员依章办事、没收架上可见的寥寥数本,“当时他们还会开‘没收单’,不过大概都找不回来了。”

戒严年代,容易买到禁书的地方并不多,唐山因此名声鹊起,许多知名的党外杂志如《战争机器》、《岛屿边缘》、《台湾社运季刊》都在唐山有售。“当时的党外杂志,当然有风险,有时候出一期有两期就被禁,就换个名字继续出版。其实我那时候看了很多党外杂志啊,可是没有把它留下来,很可惜。”

不卖就不是唐山了嘛!

既然冒著一定风险,为什么还愿意寄售呢?“我没有理由不卖,要不然就不是唐山了嘛!”讲到这,陈隆昊眼神中流露著自豪。但同时,他的内心也恪守著一条底线——“我来台北念书的时候,我妈妈经常嘱咐一句话,就是不要去碰政治,所以我就抓住了这个基本原则。当时有许多新潮流,我都没有加入;如果有加入的话,我现在也许就变成新潮流的大佬了。”他打趣道,“然而我去做了外围的事情。”

“我们读书的时候,就是这三大系统控制台湾的(思想)。后来逐渐有人盗印国外的书,慢慢才开始,让这三间出版社的力量(逐渐削弱)。”

先后毕业于台湾大学考古系、政治大学边政研究所,陈隆昊并没有顺理成章地选择学术研究,反而开起了书店,这也与他的“外围”意识紧紧相关:“首先就是,我自己爱看书,我想这是(开书店的)最大原因。另外一个原因,我说我想变成这个行业的⋯⋯不是中坚力量,而是外围力量,能够跟大家一起做这件事情,因为觉得这对于社会来说是有意义的。”在思想纷呈的时期,唐山既有左派的书、也一样卖右派的书;既有共产党方面的书,也有国民党推荐的书,在陈隆昊看来,这是为了“让读者自己去感受、自己作出选择。”

除了卖书,翻印也是唐山的主力业务。“当时正逢西方思潮,许多老师留学归国,他们引进了一些新思想,不管是左派还是右派。”唐山的翻印工作,可谓紧贴著这一波学术潮流,从性别平权到后殖民研究,许多议题皆有涉略:“所以从我的卖书历史、盗版历史,可以看出来台湾的思潮的演变。”

这些“地下”翻印事业的对立面,则是由政府主导的官方出版机构。“当时有三个官方(出版)机构,一是国防部的‘黎明书报社’,二是蒋经国救国团的‘幼狮’,还有中央党部的‘中央文物供应社’。我们读书的时候,就是这三大系统控制台湾的(思想)。后来逐渐有人盗印国外的书,慢慢才开始,让这三间出版社的力量(逐渐削弱)。”

越禁越美?

“很多书,其实你越是禁止,大家越是想看;到了满大街都有,还不见得会有兴趣。”

官方机构之一的“中央文物供应社”,其原址就在唐山书店附近,如今已改建成教会。“他们选在这边当然有原因,就是因为台大。”陈隆昊指向不远处,历史场景早已消散,“解严以后,政府觉得没有必要了,就把那块地卖了;现在经过,你更不知道那以前是控制大学生思想的地方。”

七零年代,仍是学生的陈隆昊也曾感受过这样的思想控制。在他记忆中,每所大学都有“教官办公室”,台大是“孔之忠”,政大则是“孔之孝”。每逢学生要贴海报或做讲座,都必须事先申请;遇上敏感议题, 教官室更会派人坐在后面监听:“去听讲座的大家,大概都互相认识嘛,想说怎么突然有一个人坐在后面,而且还不跟人讲话呢?”

到了读研究所的阶段,陈隆昊有了更多与禁书接触的机会:“我是在政大念研究所的,那时候就去东亚(图书馆),那里有什么书都有,但需要特殊的出入证。当时,我总是等管理员去上厕所、或者吃饭的时候,赶快把马克思的书拿来看。”既已可以进入图书馆,为何还要有所避忌呢?陈隆昊解答道:“他虽然只是图书管理员,可是他会知道每个人喜欢(怎样的书)”,也正是在那样小心翼翼的年代,有这样一群人“最想看的东西就是马克思、恩格斯”,只因事物总是“越禁越美”。

躲在图书馆层架之间的陈隆昊或许想不到,若干年后出版《资本论》的最大考量,竟然是“有没有人会买”——“很多书,其实你越是禁止,大家越是想看;到了满大街都有,还不见得会有兴趣。”

【你想像不到的十本禁书】

Part C:别走回头路:台湾文学馆如何解谜禁书史

2023年6月21日,“文坛封锁中-台湾文学禁书特展”在台湾文学馆开展。漫长的封禁岁月在展场中压缩呈现,空间配合实境解谜游戏,试图让参与者亲临现场,逐一辨认出那些正在消散的历史。

“‘禁书’这个议题并不大,可是它有张力,可以处理的历史背景(很多),人们也总是比较喜欢听一些悬疑感的东西。阅读了一些资料之后,我们觉得‘禁书’是可以好好处理的。”策展人简弘毅介绍了禁书展的构想。他过去也曾研究与禁书相关的题目,长期处理1950、60年代台湾文坛事件,而这些又都与国家政策、国共对峙等政治问题紧密相连。

刚坐下不久,简弘毅就从身后拿出一本《查禁图书目录》影印本,这也是引发他好奇心的开端:“我以前在图书馆找到这本 —— 无聊的书名、作者、译者、出版者,书里有一些查禁机关日期等资料性内容。看似无趣,但我从以前在做一些相关调查时,就发现了很多好玩的事情。”

揭开目录,我们看到一部分令人诧异的禁书名单,既有《格列佛游记》、《寓言故事》这类普世文学读物,还有《单管收音机》、《短波收讯机》等物理学专书,被查禁的原因却不得而知。“一条一条的书目,本身就有很多想像。在展览还没开始之前,我已经翻过多次了,这种事情就引起我的好奇。”

第三类:永远消失匿迹的书

“有些书曾经被禁后来解禁,有些书虽然被禁但是还是会流通,有些书总有人偷偷收藏,但也有真的什么都看不到的书。”

简弘毅留意到,在阅读文学史的过程中,总有一些比较知名的案例,比如说李敖,写什么都会触碰政治上的禁忌;又如郭良蕙的《心锁》,因小说中有关性与婚外情的书写,而六零年代被认为是“黄色小说”,更受到了谢冰莹、苏雪林等作家挞伐,然而这些情欲书写,在今天看来绝不至于要被封禁。“在那些(阅读的)过程中,也会慢慢知道,禁书可能有著显而易见的理由,比如跟左派、跟情色有关;但还是有一些翻来翻去,也不知所以然,因此就有很多故事可以讲。”

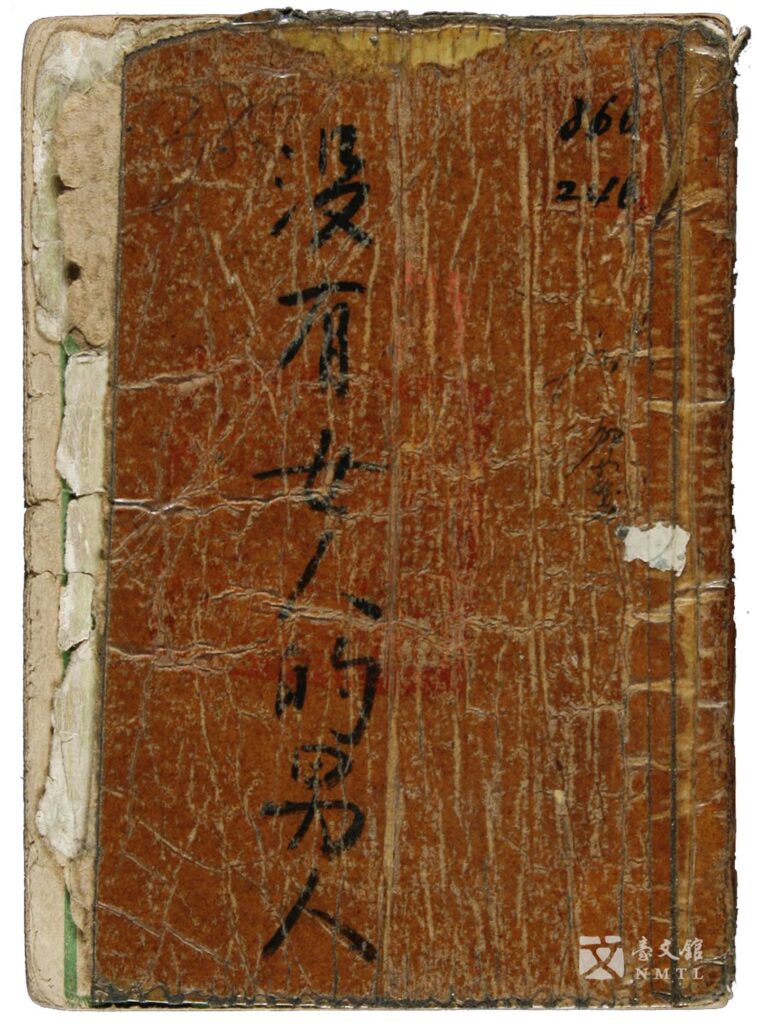

然而展览想要讲的,还不止于被卷入《查禁图书目录》的条目,更有在威权年代寂寂消失的无名之书。“在讲禁书的时候,通常有几个角度。最显而易见的是政策、法令,另外一个比较常被讨论的,就是有些书看不到封面、或某几页被撕掉,可是第三种,我觉得才是最难、也是最想要处理的。”简弘毅所说的这一类书,多是因为作家身边有人遭受白色恐怖牵连,或因害怕而自我审查,从此消声匿迹的书。烧掉那些书的,不是警察,也不是政府,而是作家自己。

也正是这些空白之处,成为了禁书史上的关键注脚:“一开始我说要做禁书,大家都说这是好题目,可是书被禁了,到底要展什么?细细研究之后才发现,有些书曾经被禁后来解禁,有些书虽然被禁但是还是会流通,有些书总有人偷偷收藏,但也有真的什么都看不到的书。所以这也是很微妙的。”

然而,在解严已近四十载的今天,抵抗遗忘成为了难题。“很多人都比较抗拒严肃的历史议题。如果四平八稳地讲禁书、讲查禁政策,恐怕不少人就先自我抗拒、就不来了。”为了吸引到更多读者,策展团队将游戏融入展场空间,引导参与者穿越时空、带入禁书年代的“读者”角色,从旁寻找各种线索。“但游戏终究只是一个手段,我希望透过这些过程,策略性地让来参观的人不只是被动接收讯息,而是主动参与。”

指挥一切的大脑:国民党“第四组”

“禁书,表面上是封禁了一本书,但当权者真正想要禁锢的,是书写的自由跟自由的灵魂。”

其实,策展本身也是一个历史解谜的过程。简弘毅回忆道,在阅读资料的过程中,团队发现了《宣传周报》这一史料,是由“中国国民党中央委员会第四组”发行给党员的刊物。《宣传周报》中有许多关于文辞斟酌使用的指引,对当时的思想管控有著指导作用。“也就是说,真正的核心大脑是国民党‘第四组’,它其实是一个政党,不是国家机器,也不是政府单位 —— 然而这个政党第四组却决定了整件事情。”

简弘毅所说的“第四组”,就是国民党文化工作会的前身,成立于1950年,专门负责“宣传工作指导、设计、阐扬党义理论、策画文化运动”。戒严时期,“第四组”一直是控制思想与文化宣传的关键部门,甚至可以主导查禁的方向。“我们过往都会觉得查禁是由警备总部、台湾政府执行,是更上层的机构。这是很微妙、但也很恐怖的事情。我在过程中去处理这件事情,还是想要告诉大家,‘党国不分’就是这样来的。”

有极权,就会有禁书。“如果知道了那样的历史,你还想要再来一遍吗?”这也是展览走到尾声,策展团队抛掷给所有读者的问题。“你知道过去这些禁书有多么荒谬?荒谬,是遍布在整个展场里的潜台词。再怎么冠冕堂皇,它都是荒谬的啊。”简弘毅感叹道,“曾经在这个地方发生过这些事情,如果你忘记就算了。现在重新告诉你,那我们还要不要再来一次?或者我们还要不要用另外的形式,再让它发生一次?我们还是可以选择的。”

禁书展的最后有一则动画,其中提到,救回哪些禁书不是真正的重点,而是要看到有多少人曾努力突破思想的箝制。“禁书,表面上是封禁了一本书,但当权者真正想要禁锢的,是书写的自由跟自由的灵魂,思想的丰富度是他们最害怕的。”最后,简弘毅选择站在文学视角,深掘禁书历史中不曾消散的部分——

“真正的人心追求自由的欲望是无法禁锢的,我觉得这是文学才能做得到的事情。”