口号是撤资,但“撤资”却从来不是钱的问题。

特约撰稿人 谢达文

对不少人来说,“钱要怎么花”从来都不只是一个经济问题,而同时是道德与政治问题。长期以来,美国许多大学都将募捐而来的资金投入各式投资,再将获利用于支付各种研究、教学、行政费用。而本次加沙战事展开以来,美国多所大学都陆续有学生在校园内设立“加萨团结营地”(Gaza Solidarity Encampment),抗议美国在以巴冲突中的角色。但近来不少学生团体抗议的对象已不只是以色列或美国政府,更诉求校方必须“撤资”(divestment),要求校方的投资对象选择必须与以色列拉开距离。

截至目前为止,这波抗争并未让任何大学改变资产配置,一些大学校方还让荷枪实弹的警察入驻,甚至展开逮捕,成为美国社会近期各方争论的焦点。但从实际数据来看,这类“抵制、撤资、制裁”的运动(Boycott, Divestment, Sanctions,通常简称BDS运动),真的会对以色列造成威胁吗?

十余年前,被以色列政府指派负责对抗BDS运动、曾在军情单位担任高阶职务的库珀瓦塞(Yossi Kuperwasser)就已经指出:“核心议题不在于他们(BDS运动)是否会杯葛我们,而是在国际论述中,他们能否成功植入‘以色列作为犹太人国家并不正当’的论调”。。而在光谱的另一端,支持BDS运动的以色列籍巴勒斯坦/阿拉伯裔政治人物佐阿比(Haneen Zoabi)也强调,“BDS正在逐渐侵蚀以色列的名声地位”,其中关键在于让更多人相信以色列并非“正常国家”、不是“犯了一些错的民主国家”,而是在根本上不正常、不正当,至今仍以侵害巴勒斯坦人权为运作基础。

在任何议题上都几乎毫无共识的两人,对此却有相同的看法:BDS运动将以色列和种族隔离(Apartheid)体制下的南非放入同一类别,主张以色列整个国家体制有根本的不义。因此,在许多广义上以色列的支持者眼中,BDS运动虽然并不暴力,但却等同于彻底否定以色列存在权利,因此必须强力反制。库珀瓦塞和许多以色列官员都明确表示,这些人就是以色列不折不扣的“敌人”;相对地,在BDS运动的支持者眼中,这则是要促使人们不再自欺欺人,必须看见以色列立国原则牵涉的核心不义。

换言之,对他们两人而言,BDS表面上虽然是关于人们“要把钱花在哪”,但主要的影响力从来就不在经济,而在于道德与政治的层面。

BDS真的能打击以色列经济吗?BDS如果成功,对以色列来说“不可忽视,但并不致命”。

依照过去的研究,这类行动通常可能需要非常全面,才能打击目标国家的贸易活动,换言之,少数几间大学、几间公司根本不可能带来巨大冲击。事实上,经济学家Raul Caruso曾研究美国政府在1960-2000年间对49个不同国家发动的制裁,发现即使以美国经济实力之强,仍只有在动用被他归类为“全面”的制裁手段时,也就是贸易与金融同时封锁下,才会对目标国家的贸易总额有明显的影响;倘若只是“有限”制裁(小规模的金融、出口、文化、旅游限制,包含限制武器或特定科技进出口)或“中等”制裁(范围更广但不至于全面的制裁),历史证据根本不足以证实能够带来任何冲击,目标国家就算被一个重要市场制裁,仍不难找到其他国家替代。

但是,如果能够有效斩断目标国家经济运作所需的资金,则确实可能对该国整体经济有一定的冲击。另一群经济学家研究历史上174起经济制裁,发现如果只阻断贸易,对于目标国家国内生产毛额(GNP)的冲击平均只有0.7%,但如果能阻遏金融层面的往来,冲击就能来到1.7%,而如果双管齐下,发挥的效果还比两者直接加总更大,排除伊拉克的极端个案下就已来到2.9%,加上伊拉克的极端个案后更高达4.2%。当然,这也同样仰赖整个市场、整个国家的集体行动,不可能只靠少数几间大学或几间大学撤资。

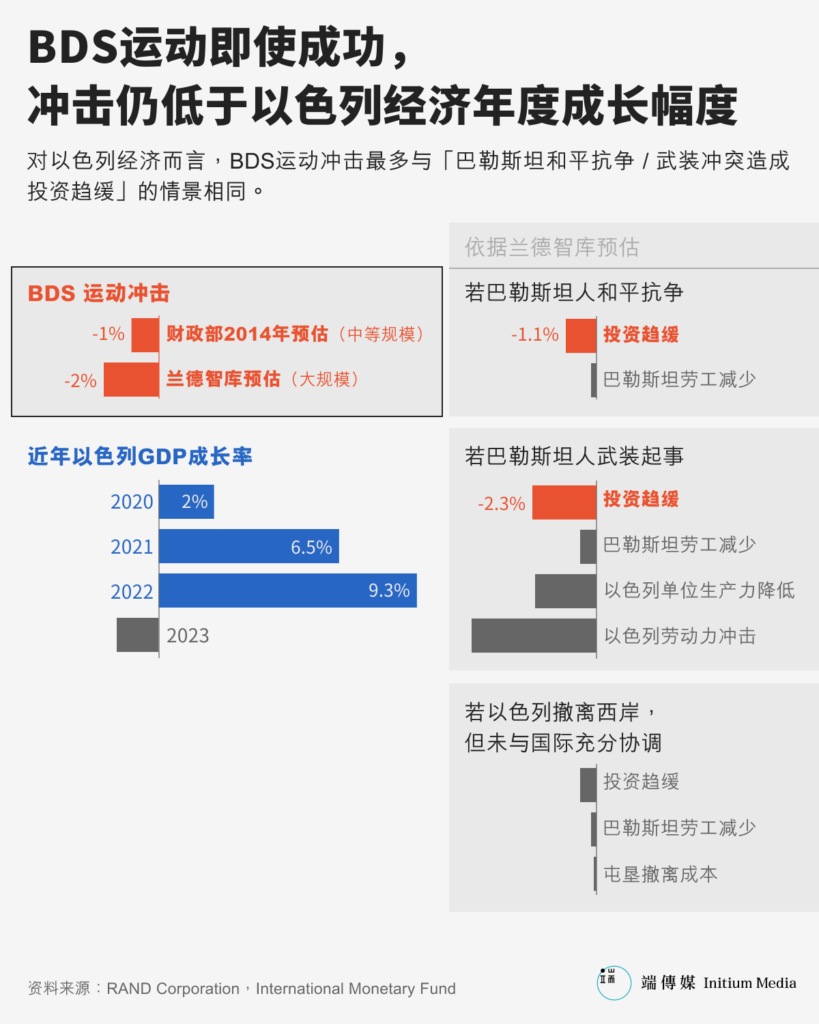

所以,在2014年,时任以色列财政部长、现为反对党领袖的拉皮德(Yair Lapid)所做出的推估,与过往研究对照可以说是相当合理:当时他宣称,BDS运动如果真的成形,让欧洲等主要市场的企业、代操基金甚至政府有所行动,在“中等强度制裁”的情境下,对于以色列国民生产毛额(GDP)的影响约在1%。而美国智库兰德(RAND Corporation)则分析,如果巴勒斯坦出现大规模的非暴力抵抗,进而引发全球、特别是欧洲响应BDS运动,对以色列GDP的冲击则可能接近到2%,这也是直接奠基于前述研究而来的评估(按:以色列的GDP与GNP相去不远,2022年度的差距不到1%)。

那么,1%至2%的影响是大是小呢?对以色列而言,可以说是“不可忽视,但并不致命”。

按照兰德智库对不同情境的经济冲击推估,撇除有意识的撤资杯葛不谈,巴勒斯坦如果情势不稳,“自然”的投资趋缓对GDP带来的负面影响可能达到0.6%、1.1%或2.3%(分别对应“若以色列撤离约旦河西岸,但未与国际充分协调”、“若巴勒斯坦人大规模和平抵抗”和“若巴勒斯坦人武装起事”的情境),后两者与前述1%至2%的预估规模大致相当,换言之,BDS与这些情境下的投资损失,在经济冲击上属于相同级别。至于在各情境下巴勒斯坦劳工减少带来的经济冲击,又或者以色列撤离屯垦区所需负担的成本,则明显小于BDS所可能带来的效应。换言之,若和以色列面对的其他可能经济挑战相比,BDS的潜在影响其实并不容忽视。

只不过,以色列的经济成长基本面向来稳健。在这波战争前,以色列2021年和2022年的GDP年度成长率分别为6.5%和9.3%;2023年第四季因为战争的影响,与前一季相比缩水将近两成,但全年通算的成长率却仍保住2%,依旧高于OECD平均的1.7%;至于在疫情冲击下的2020年,以色列的GDP也只有衰退1.5%。就此来说,考虑到以色列经济本身的成长动能,就算真的面对大规模的BDS压力,很可能也只会成长受阻,而不至于面对崩溃的危险。

以色列的产业结构,如何令杯葛撤资难上加难?以色列的产品“隐身”在许多关键商品中。

何况,还有一些专家认为,光是以色列的产业特色,就足以让其他国家更难与之脱钩。所以,相较于其他国家、尤其相较于80年代的南非,要对以色列展开有效的杯葛、撤资和制裁的难度更高,可能的经济效应也更低。

当年的南非是以出口原料(如金属)以及农产品为主要获利来源,而这些商品相对容易替代。相较之下,以色列自建国之初就遭遇杯葛抵制,在产业发展策略上一直都有将此一风险考虑在内,近年来更将大量资源投入研究开发(research and development,R&D),希望透过高科技让自己难以取代。在世纪之交,以色列对R&D的投资金额就已高达GDP的4%,近年来更已经来到5.5%以上,位居OECD国家之冠,远高于这段时间以来2.1%至2.7%的OECD国家平均。

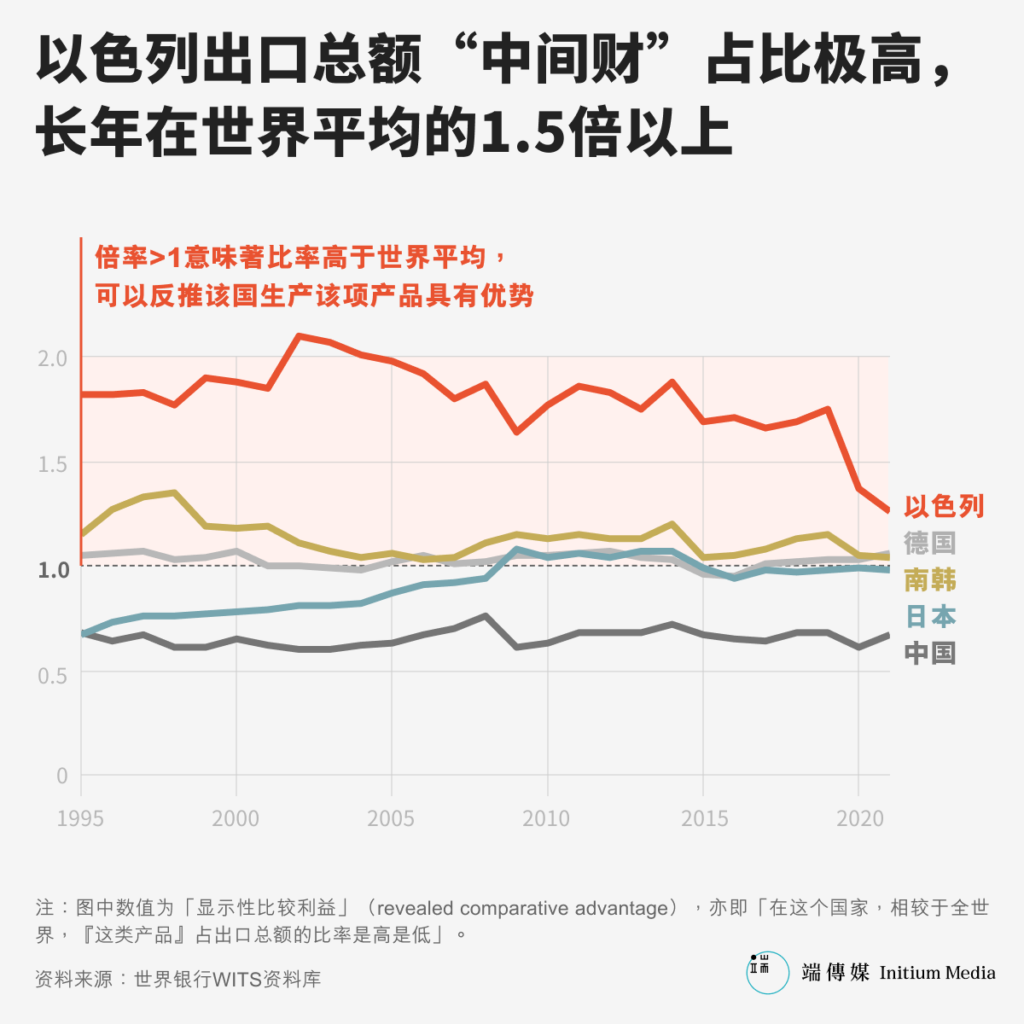

这样的策略也确实发挥效果,在近二、三十年来,以色列的农业虽然仍相当重要,但最重要、最高价值的出口其实是各式高科技零组件,属于所谓的“中间财”(intermediate goods):以色列企业制造这些高科技零件,进而承接世界各国制造商(而非消费者)的订单,让属于其他国家的下游厂商制造各种仪器、家电等等。这样的产业型态,让以色列位居世界价值链上非常重要的地位,不仅与各国制造业高度整合,难以轻易替代,而且比起“南非出产的水果”,以色列的产品因为“隐身”在许多关键商品中,也让抵制与杯葛变得相当困难。

就此,可以参考的一项重要指标是所谓的“显示性比较利益”(revealed comparative advantage),白话来说,就是“在这个国家,相较于全世界,‘这类产品’占出口总额的比率是高是低”。如果数值是1,意味著这类产品占该国出口的比重与全世界平均恰好相同,小于1意味著“这类产品占这个国家出口的比重”低于世界平均,显示该类产品并不是该国在出口上“特别具优势”的产业,大于1则意味著比重较高,也就意味著该类产品在该国的出口中相当重要、有相当的优势。

而就“中间财”而言,以色列的显示性比较利益经常在1.5以上,甚至有几度破2,最低也都有1.26,意味著“中间财”一直是以色列产业的重点所在,其程度远高于世界各国平均;而就算是其他中间财出口大国相比,如中国、日本、韩国、德国,近二十余年来在此一数据上从未超越以色列。与此相关,也有研究者指出,以色列的出口总额中已有过半是“专门化”的产品,更只有四成是“同质性”(高度容易被其他国家取代)的产品;相较之下,80年代的南非则有超过六成的出口属于“同质性”产品,换言之,杯葛以色列对全球消费市场的冲击,将远大于杯葛当年的南非。这一些数据都恰可佐证,以色列在世界价值链中位居相当关键的地位,因此,即使不谈政治层面,光是在经济层面上,对以色列的BDS(尤其是杯葛与经贸制裁)很难发挥效用。

美国大学撤资学潮,核心争议真的是钱吗?即使是南非的种族隔离政权,崩解的直接原因本来也就不是国际杯葛带来的经济冲击本身。普遍认为,南非白人政权之所以被迫让步,最直接的原因仍是国内的各类抗争。

相反地,经济杯葛所发挥的效果是间接的,而且集中在政治层面。一方面,杯葛让英国、美国、爱尔兰等国的抗争者有了一个可以直接推动的诉求,在此一过程中影响西方各国国内的论述,进而对这些国家的政府造成压力。同时,在南非国内,眼见各国民众拒买南非农产品、国际巨星拒绝到南非巡演、南非的音乐家甚至也上不了BBC等外国电视台,加上南非白人热爱的板球、橄榄球国家代表队也被国际封杀,在在都让南非社会无从躲避,所有民众都清楚认知到自己的国家被抵制、被否定、被谴责。在1993年,曼德拉接受《时代》杂志专访,就说这些制裁行动“毫无疑问”有发挥效果,他所强调的也并非经济冲击,而是南非白人们终于意识到“整个国际社群也都反对南非”,让他们必须与黑人展开协商。

这正也是BDS运动的支持者希望达成的成果,同时是以色列及其国际友人真正担忧的结局:在推动经济抵制的过程中,BDS方所提出的论述有机会让以色列在政治上面对前所未有的孤立,并且在公共讨论里普遍被与南非的前例相提并论,被更多人看作根本不义的政权。

所以,BDS运动者抵制的对象既不是所有以色列产品和投资对象,也不是最富有、规模最大的以色列产业,甚至不是最可能因为西方投资人撤资而倒闭的企业。相反地,他们设定的目标经常是他们眼中特别不道德的公司,而且经常并非以色列企业。比如,美国科技公司惠普(Hewlett Packard)就是BDS近期的工作重点,在BDS委员会的官方网页上,一开头就强调惠普旗下企业“在以色列对巴勒斯坦人民的压迫中,扮演多重关键角色”,包含贩卖电脑给以色列军方,并且为以色列警方维护资料中心,还为以色列的户政系统提供伺服器,让以色列能够更有效执行监控与隔离的政策。

当然,BDS只是一套战略、一个广泛的概念,不同行动者的作法可能有极大差异,但通常也都是以政治、道德讯息为核心,而非强调经济影响。在本波美国大学抗议中,不同大学学生的具体诉求有明显的差异,比如耶鲁和康乃尔大学的学生主要诉求停止投资武器制造商,而哥伦比亚和加州柏克莱大学学生的诉求范围更广,包含“协助拆迁巴勒斯坦人聚落”或“承包以色列警方或监狱工程”等的跨国企业也包含在内,但不论如何,“杯葛特定企业”也都只是引子,抗争者实际上是著眼于以色列政府的各种政策。

以位处本次风暴中心的哥伦比亚大学为例,抗议学生列出了19间企业,要求校方必须撤资,而他们的论述并不著重对以色列的经济影响,而是强调这些企业“如何协助以色列政府执行危害巴勒斯坦人的政策”。实际上,这些投资没有任何一间是以色列企业,而且所涉及的总金额相当小,抗争者的重点显然不是要在经济上透过撤资重伤以色列经济,而在于传递道德上的讯息。

根据抗议学生从公开报表中整理出的资讯,他们所点名的三间美国科技巨头,即微软、字母(Google母公司)和亚马逊,哥伦比亚大学确实有直接投资,但金额各仅有5.3万到6.9万美金,总金额不足18万美金。至于其他16间跨国企业,哥伦比亚大学更无直接投资,是借由投资指数型基金(ETF)间接触及,所以关联的总金额更少:哥伦比亚大学投入各档ETF的资金本就仅在数万至数十万美金之间,而ETF又以“投资对象高度分散”为特色,每间企业的占比都不高,所以换算后涉及的金额最高不过数千美金,最低可能甚至只有三十美金。

因此,这19间企业加总下来,其实涉及的金额只有18万5千美元左右,从任何标准来说都非常之低,只是这些企业个别估值的零头而已。就算单从校方的角度来看,在2022年年底,哥伦比亚大学这笔基金(在Columbia University Trust U/W E Reussner此一慈善组织名下)所持有的资产总市价也有235万美元,这18万5千美元的占比也根本不到一成,政治、道德上的意义显然远大于财务、经济上的意义。

此外,更进一步观察这19间企业上榜原因,更能发现“只与占领区有关”的其实相当少(主要案例包含 booking.com坚持将屯垦区的旅馆列在“以色列”之下,或者复兴国际旗下的保养品厂商使用西岸内的矿物质作为原料)。相对地,除了军事之外,许多企业上榜的原因是因为与以色列政府更广泛的合作,特别是针对“境内”巴勒斯坦/阿拉伯裔公民的权益,比如日立(Hitachi)和开拓重工(Caterpiller)所出产的机具被用于拆除聚落,或者微软的云端服务也被用于储存人口资料,进而成为以色列政府各种追踪、监控的基础。

这样的目标选择,也恰恰对应BDS运动的主轴:透过一个又一个案例,不断向外界传达“以色列的政策涉及根本的不正义”,而且主张这些不正义并不只关乎眼下是否有战争的问题,也不只发生在约旦河西岸等占领区,更发生在以色列境内,是因为以色列坚持自己是犹太人国家,于是持续把巴勒斯坦/阿拉伯裔公民当作次等公民,与当年的南非属于同一类别。

对于BDS和锡安主义,美国民众所知仍然不多

正是因为此一运动主轴,以色列的国际支持者面对BDS运动才会如临大敌:在西方国家、特别是美国,以色列支持者如果属于自由派或者中间派,长年的典型立场都是反对屯垦区扩张、反对以色列右翼政权、支持两国方案,但认为以色列的立国原则本身不容质疑,更强力支持以色列作为犹太人国家存续的权利。然而,当BDS的支持者同步指向以色列境内的政策,既质问“如果不支持占领,为什么可以支持执行占领的政府”,还更进一步控诉以色列为了维护犹太人地位而系统性压迫巴勒斯坦/阿拉伯裔公民的人权时,就等同于挑战这样中间或自由派的立场,不仅质疑以色列政府是否可以算是盟友,更质疑以色列作为犹太人国家的正当性。尤其,许多BDS支持者也主张,必须保障海外巴勒斯坦流散社群返回故土的权利,这个诉求如果获得实行,更将降低犹太人在以色列的人口比率,因此也直接危及锡安主义的根本原则。

在这个理路下,美国乃至许多国家内的以色列支持者都积极展开论述和游说,希望全力封阻BDS运动的发展。他们经常强调,如果认为以色列作为犹太人国家不正当,就等于宣称犹太人没有拥有自己国家的权利,因此是反犹太歧视的一种;而面对全世界诸多人权争议,特别抵制以色列也是对犹太人的双重标准,因此也是反犹太主义的体现。

在美国,他们的论述和游说在政府层级有相当的斩获。举例而言,2019年美国参众两院都以悬殊的票数通过决议(74票对19票;398票对17票),宣示反对抵制以色列的运动。近期,在2023年12月,美国众议院更以311票赞成、14票反对的悬殊票数通过决议,表达“反锡安主义即是反犹主义”的立场;不过值得注意的是,当天也有92位民主党议员投下弃权票(present;即仅纪录出席),犹太裔的众议员如Jerry Nadler、Daniel Goldman和Jamie Raskin都呼吁同仁投下弃权票,表示这项决议只是无谓口水战,而Nadler在议场发言时就主张,犹太社群内部就有反锡安主义的传统,虽然“多数”反锡安主义者确实可能涉及反犹主义,但两者仍不能画上等号。

至于在州政府层级,不论是倡议巴勒斯坦权益的组织Palestine Legal,还是在各州推动反BDS法案的右翼组织ALEC,提供的数据都相同:在美国50州中,已有38州通过某种形式的反BDS立法、行政命令或决议。具体而言,这些立法经常获得跨党派支持,在议会常以悬殊的票数差距通过,其中最常见的形式是“以抵制对抗抵制”,假使一间企业或一笔基金抵制以色列,州政府就有义务与该间企业或该笔基金切断关系,不能再提供政府采购合约。

然而,虽然在政府层级反BDS方显然大有斩获,但在一般民众之间,至少在这波战争之前,真正关心此一议题的人其实并不那么多。

2022年,皮尤中心所执行的民调显示,有高达84%的美国民众自承“完全没听过”或“没什么听过”BDS运动,听过“一些”或“很多”的人其实极为小众。总体而言,只有5%的民众不但自认听过一些或很多,而且支持BDS,但也只有6%反对,另有4%不支持不反对或者不确定,相距都不远。换言之,虽然BDS论争中的各方,都知道真正的重点是论述、是道德讯息,然而在大众意见中,各方的进展都仍然有限,仍有极大的发展空间。

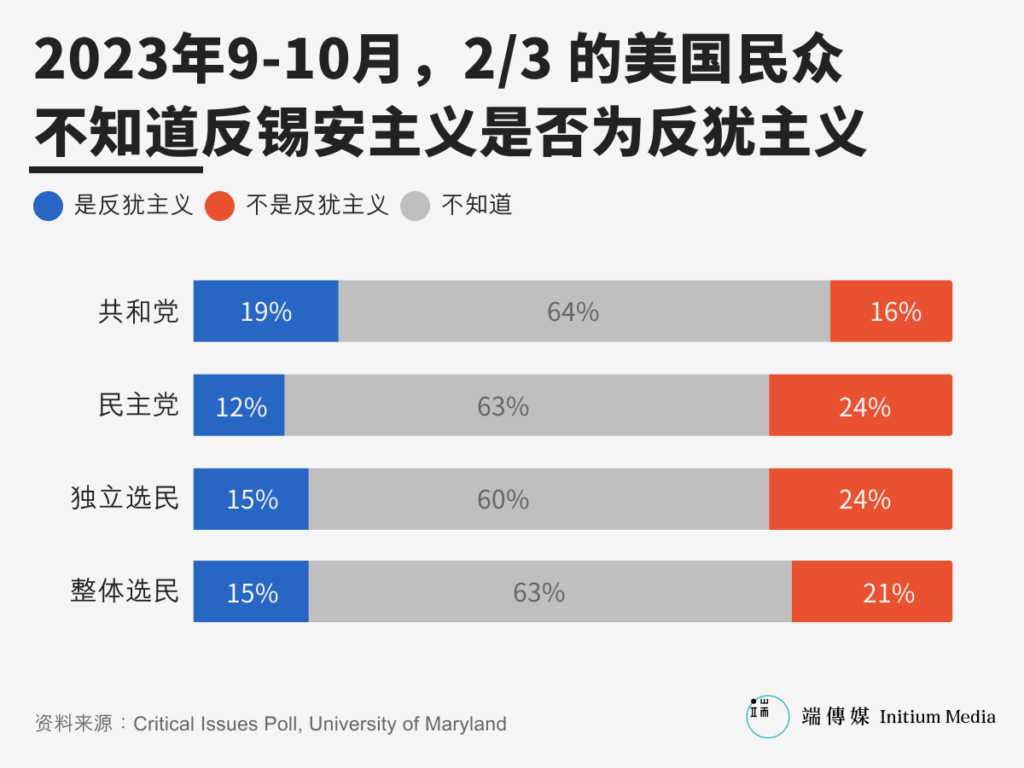

同样地,对于让BDS成为重大争议的主要原因之一,也就是锡安主义和反犹主义的关联,美国民众在战争前夕普遍也都没有太多想法。

马里兰大学所执行的民调显示,在2023年9月至10月,不分党派都有超过三分之二的美国民众表示“不知道”反锡安主义(anti-Zionism)是否算是一种反犹主义(anti-Semitism)。这个数据相当合理,因为同份民调也显示,不分政党也都有约六成的民众自承对锡安主义“不熟悉”。换言之,一般民众其实未必在这个问题上花过太多心思。

那么,有想法的人又是怎么看呢?全体选民内有15%认为反锡安主义就是反犹,21%则认为并非如此,大约是四比六,由后者小幅领先。倘若区分政党观察,民主党选民有12%认为反锡安主义就是反犹,认为不是的人则多达24%,等于在有想法的人当中各占三分之一和三分之二,明显由认为“不是”的那方居多;至于共和党选民则是19%对上16%,虽然认为“是”的那方小幅领先,但差距相对较小。截至战前,即使在政党歧见巨大的美国,人们对此一议题的看法仍并未因为政治倾向而天差地别,且绝大多数人的想法都并不明确。

而这也正是这波校园抗议和相关公众讨论的重要之处:对各方而言,BDS真正的重点都不在于促成或防堵各种经贸行动,而在于论述,在于道德讯息。然而,很多美国民众可能是在最近才首次听说相关议题,那么,经过这波辩论,美国民众会有多少人开始花心思思考这个议题,进而有明确的想法?他们会选择正方还是反方?又是否会有明确的政党分歧?同时,他们会多在乎这件事情?是否将对政治人物或其他各界人士带来压力?这些问题都仍未可知,仍有许多不同的发展可能,是接下来一大观察重点所在。