2023年的罢工潮相比2016年,由于政治经济环境的变化,无论是资方策略、工人行动、还是政府态度都呈现了一些新的特点。

陈春

2023年,中国低端制造业掀起一波新的罢工浪潮。这是自2016年制造业罢工潮以来的新高峰。2022年中国实施严格的清零政策,低端制造业面临海外订单锐减、清零政策阻断生产的双重压力。2023年清零政策的解除并未能为厂商带来订单回潮,相反,疫情后,一波工厂纷纷宣布倒闭,或是搬迁至内地、东南亚国家。关停或搬迁的工厂,在疫情期间、疫情后已遭受利润下降,资本转移过程中,资方往往拖欠工资、拒绝缴纳社保和支付经济赔偿金以压缩成本,将成本转嫁给工人,工人权益难以得到保障,由此引发罢工浪潮。

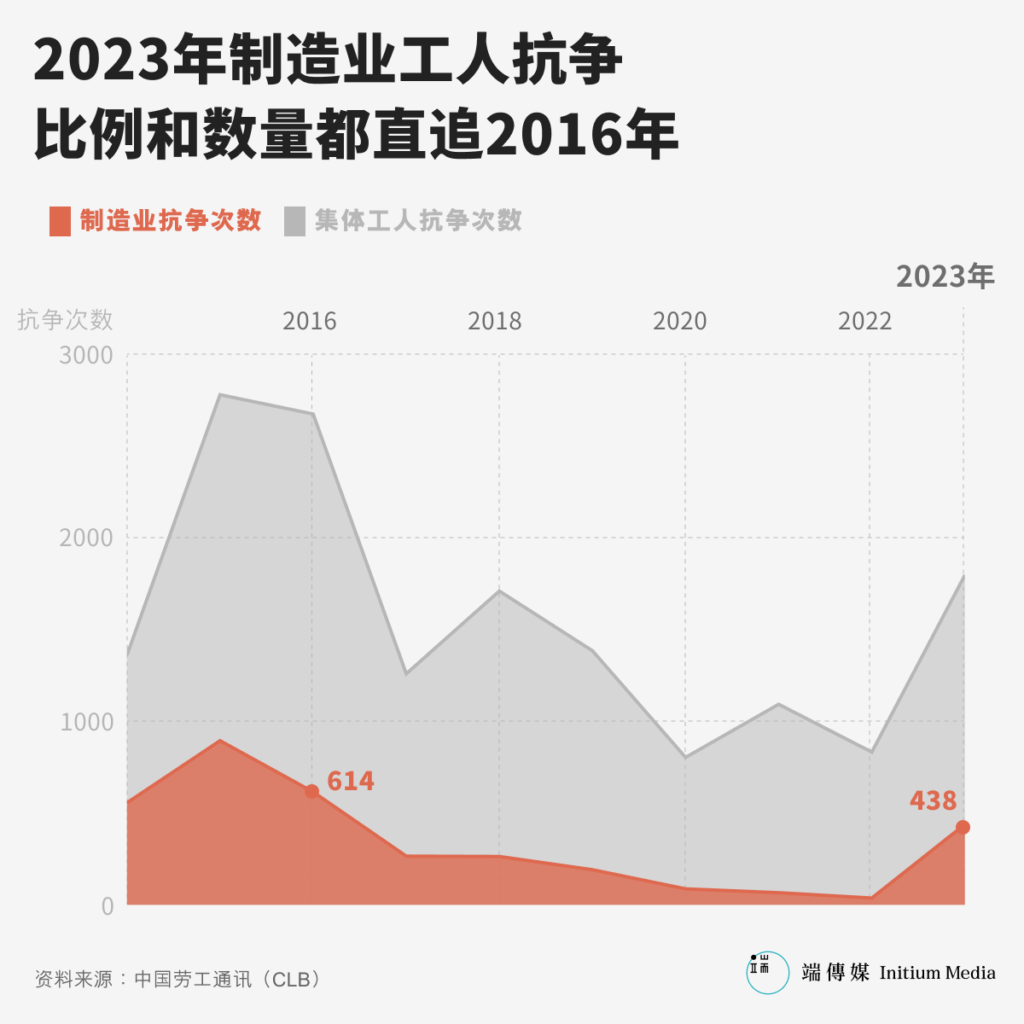

据中国劳工通讯(CLB)统计,2023年工人集体抗争1794起,其中制造业工人行动438起,占据24.41%,比例和数量都直追2016年。制造业工人行动中254起发生在广东省,占制造业集体抗争的57.99%,为过去十年比例最高数。珠三角再次成为制造业集体抗争的“暴风眼”。

上个世纪末,市场经济改革之后,中国倚赖廉价劳力迅速在全球市场竞争中崛起,成为低端加工行业的“世界工厂”。过去四十年铸就了“中国奇迹”,也见证了一波一波制造业抗争潮,特别是2000年到2016年,制造业工人风起云涌的抗争潮在一定时期内促进了中国劳动制度法律体系的改进,工会角色的暂时性转向。2008年经济危机以来,由于用工成本提升、政府产业转移政策推动,劳力密集型制造业逐步转移;与此同时,服务业工人锐增。自2016年以来,制造业罢工数量锐减。同时,工人集体抗争呈现由珠三角、长三角一带向内陆各省市扩散的趋势

2023年罢工行动地区分布与这一整体趋势相反,再次呈现此次罢工潮的特殊性。据 CLB 中国工人集体行动地图,2023年制造业工人抗争共有186起因倒闭、搬迁、收购兼并引发,占据制造业罢工总数42.5%。其中126起发生于广东省,占67.7%;44起发生于江苏、上海、浙江等长三角地区,占23.7%。仅有少量发生于内地省市。

这并非制造业工人第一次集体抗议工厂的倒闭和搬迁。中国沿海城市低端制造业的转移政策开始于2000年代末期。2008年经济危机触发下,政府大力鼓励并推动产业转移与产业升级。再者,经济转型后数十年的工人抗争行动提升了工资福利的改善,也提高了用工成本,低端制造业资方纷纷转移以寻求更为廉价的劳力。例如,2010年,为降低生产成本,富士康加速搬迁至中国内地。2000年代末开始的工厂搬迁倒闭潮引起工人集体抗争,特别集中于2012年到2016年。这场抗争潮的参与者大多是工作多年的中年工人,诉求集中于社保、赔偿金,与之前的抗争诉求(围绕工资水平、工会为主)有较大的不同,被命名为“为生存而抗争”。

2023年,疫情的影响再一次加速了沿海低端制造业的产业转移和产业升级,由此引发新一波罢工潮。在这个意义上,可以说,2023年的罢工潮是2012-2016年集体抗争的继续,但是由于具体的政治经济环境的变化,无论是资方策略、工人行动、还是政府态度都呈现了一些新的特点。

一、疫情与工厂搬迁、倒闭潮全球资本的“逐底竞争”和国家主导的政策推动下,低端制造业的转移和升级在过去二十年持续进行。2016年,国务院发布指导意见,通过在粤东西北以及内地省市建立产业转移对接园区,进一步推动珠三角地区产业转移。赛迪顾问(CCID Consulting)发布的《深圳制造业迁移全景报告》显示,2010至2020年,深圳市总计22308家制造业企业搬迁。

Covid-19 疫情对制造业生产的打击进一步加速这一进程。受疫情影响,生产阻断、订单削减,位于全球供应链底端的生产商承受巨大损失,这些损失最终传导至工人。以服装行业为例,国际劳工组织 ILO 研究报告指出,2020年,受疫情冲击全球服装消费需求锐减,服装品牌商大量取消订单或者削减订单;对于已经投入生产的订单,要求生厂商降低价格,甚至拒绝支付生产费用,下游生产商因此遭受巨大损失。2020年5月,一份针对30个国家(包括中国)179家服装供应商的调查显示,64%的服装生产工厂遭遇订单取消;35%的工厂被要求降价超过20%。而下游生产商的损失最终传导至工人,大量工厂裁员或者倒闭,降低工资、拖欠工资、拖欠社保。据报道,2020年第一季度,中国约有46万家公司倒闭。尽管2021年,中国疫情管控上取得一定成就,带来生产秩序上的恢复,但2022年清零政策给制造商带来巨大的生产压力。

2023年,清零政策解除,但制造业行业景气未能短时间内恢复,整体上依旧呈现收缩状态。中国制造业采购经理指数(PMI)显示,2023年第一季度指数有所爬升,但之后,大多数月份的指数位于临界值(50%)之下,显示制造业处于萎缩区间。人力资源和社会保障部信息中心分析指出“国外市场需求收缩仍较为突出,制造业经济回升动力偏弱”。2022年进出口额度下降明显,2023年1至12月,进出口总值、出口额、进口额同比分别下降5.0%、4.6%和5.5%,进出口额依旧处于下行区间。

其中,中国最大的两大出口产品,电子设备和纺织服装,2023年出口累计总额比2022年总额分别下降5.3%和7.9%。岭鹏产业与创新研究院基于“周薪薪”灵活用工平台数据构建制造业景气先行指数——LIMP 指数监测制造业状况。数据显示,2022年3月以来,制造业整体景气指数(LIMP)处于“不乐观”与“极不乐观”区间,尽管2023年8月之后有所回升,但2024年1月又回落至“不乐观”区间。

疫情正在加速全球供应链结构重组的进程,尽管短时间内供应链不会发生结构性转变,但这一进程的加速也加剧了疫情之后中国沿海城市低端制造业的倒闭、搬迁。CLB 工人行动地图数据显示,2023年搬迁倒闭抗议潮中,电子制造行业的罢工数量高达146起,占据制造业33%,为罢工数量最高的制造业行业。尽管中国是全球最大的电子产品出口国,其他国家短时间内难以匹敌,但是贸易数据的变化也呈现出近年来的趋势。依据联合国商品贸易数据库 UN Comtrade,近五年来,中国电子产品出口值增速停滞或下降;而印度、越南的电子产品出口总值正在快速增长。2022年越南电子产品出口值为2017年的两倍,而印度则是2017年的七倍有余。

第一财经研究院发布的报告《似曾相识:全球产业链向东南亚转移情况分析报告》指出,疫情加速中国部分产业链向东南亚国家转移的趋势, 特别是越南。2022年第三个季度GDP增长率为13.6%,为2011年以来最高位。 2022年上半年出口额同比增长17.3%,进口额同比增长15.5%。

除了整体趋势,新冠疫情暴露过分依赖中国单一供应链的弊端,疫情之后,部分品牌商也积极地加速分散供应链,中国制造商订单比例减少,由此加剧倒闭、搬迁潮。以苹果为例,2022年严格的清零政策之下,闭环生产置工人生死不顾,最终导致全球最大的苹果生产基地“郑州富士康”工人大逃亡。后续新聘工人因薪酬合约和工作环境与厂方发生冲突,进行大规模抗议。富士康工人的抗议最终影响 iPhone 的产能,交货延误。富士康随即表示为增加供应链弹性将分散生产地区分布,将减少对中国生产的依赖。2023年,富士康分别在越南和印度投资3亿美金、27亿美金建立工厂,扩大生产。与之相应的是,富士康中国工厂因订单削减、生产线减少而进行大规模裁员。部分厂区以调岗、削减加班等名义逼迫工人自离,拒绝支付赔偿金。据 CLB 数据,2023年,富士康上海、深圳、周口、重庆等厂区都发生工人集体抗议,抗议工厂变相裁员,要求支付赔偿金。工人发布的视频显示,深圳厂区数百工人齐聚厂区高喊“N+1”要求富士康支付赔偿金。

值得注意的是,疫情后的这波倒闭、搬迁潮不仅仅是全球资本为追逐更高利润而进行的空间转移,同时也是国家政策推动下的结果。如同前文所述,2008年以来,政府大力推动沿海城市的产业升级和产业转移,这一政策趋势在过去三年,特别是疫情之后,愈发明显。2021年,广东省政府发布《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》、《广东省制造业数字化转型实施方案(2021-2025)》要求提升制造业中高端供给比例,大力发展高端制造业。

据笔者不完全统计,2023年,广东省政府陆续发布多达10个重要文件和计划部署实施推动低端制造业产业转移,加快制造业升级、数字化转型。同时,各地市政府,特别是粤西、粤北等非珠三角地区,也陆续发布文件出台政策,“承接产业有序转移”。省市政府提供财政支持、土地政策支持、免税政策以促进产业升级。据报道,广东省政府斥资超过1000亿人民币(约140亿美金)推进未来四年的制造业升级,预估每年将支持超过9000个公司。与此同时,政策鼓励广东省非珠三角地区以及其他内地省份,接应珠三角的低端制造业转移。例如,深圳已经在河源、汕尾等省内地区建立12个产业园区,接应从深圳转移出去的制造业。

二、搬迁倒闭潮下的工人:抗议“五天八小时”工厂关停或搬迁潮下,资方往往拖欠工资、拒绝缴纳社保和支付经济赔偿金以压缩成本,并将成本转嫁给工人。此次关停搬迁潮,与上一波(2012-2016)最大不同在于生产的状况。上波搬迁潮,工人数量多,工厂产值较高,利润高,工人集体罢工直接威胁产值,资方迫于压力,妥协让步。例如,2014年东莞裕元鞋厂罢工13天,厂方损失累计1.69亿;2015年广州番禺利得鞋厂罢工6天,鞋厂减少产值近274万,毛利润减少93万元。而2023年的搬迁潮下,大部分工厂承受了过去三年疫情影响下的生产收缩、订单锐减的损失,疫情期间大量工人被裁员,员工数量急剧减少,同时,资方采取更加强硬的策略来转嫁成本,工人的处境更为艰难。

工厂老板“跑路”的情况不少见。据抖音视频,2023年3月底,深圳某一电子厂老板趁员工周日放假搬走厂房机器,工人返工发现厂房大门紧锁,5个月工资被拖欠。临近中秋国庆黄金周假期,深圳一家工厂老板跑路,机器从厂房后门被搬走。该抖音视频下的评论纷纷表达放假回去发现老板跑路的担忧,有评论呼吁“打工的人注意了,马上国庆放长假了,别跑远了,收假了工厂还在不在都不一定了”,“这个国庆都看好自己老板哦,别放几天假回不去了”。年底是另一个跑路消息高峰期。

除了工资拖欠,存在部分工厂长期拖欠社保。广东省中山市永明电子厂是美国公司 Bel Fuse 在中国的子公司,负责电磁部件生产。2023年工厂开始搬迁至广西,工人发现企业长期未缴纳社保,最早自2006年开始,有工人长达17年没有社保缴纳。深圳新安电器是香港企业 Simatelex 的子公司,为多个国际品牌生产家用电器,2023年5月,数百名工人罢工,要求工厂补缴公积金。广东省惠东县一家港资针织厂“港惠针织厂”面临减产倒闭,员工上诉公司长达10年左右(自2012年10月至2022年6月)未足额缴纳社保。

另外,为了避免支付经济赔偿金,资方或者是要求员工签署自愿离职书,或者是采用降低工资、延长假期、跨区跨市跨省调岗等方式变相逼迫员工离职。广州台资联茂电子公司员工发视频称,公司将搬迁至江西,将搬迁称为“产业升级”,要求工人服从安排到岗,不愿意调岗就按照三天不到岗自动离职处理,强行要求员工签字同意调岗,工人称这是“逼迫自离”的手段。

值得注意的是,在这波倒闭搬迁潮中,资方普遍削减加班,采用“五天八小时”的策略急剧地压缩工人工资,变相逼迫工人自离。由于订单整体减少、产能需求降低,资方实施双重策略调整,一方面积极转移生产压缩成本,另一方面减少甚至停止在地的生产。2023年,由于订单减少,美国电子产品制造商 Bel Fuse 开始计划将中山市子公司永明电子产整合至广西的子公司下。2023年春,广西工厂招聘1000名新工人。很快,广东中山厂开始实施“五天八小时”工作制,工人抱怨“连家都养不起”,最终引发工人罢工抗议。深圳“民爆光电”是一家生产 LED 灯的上市公司,一位来自深圳厂区的工人声称工厂搬迁到惠州之后,对没有随厂转移的工人实行“五天八小时”工作制。她晒出的2023年五月份工资单显示实发工资为2846.57元。该视频引发很多工人的共鸣,评论纷纷表示有类似的经历。有的工厂甚至完全停止在地生产。一位工人的抖音视频显示,停止生产的厂房里数十位工人坐在工位上“耗时间”。工人称其所在的工厂已经从广州搬迁到清远,对于工龄长的工人,厂里通知停工停产,并且要求五天八小时到厂里打卡上下班,并且工人只能拿到广州市最低工资的百分之八十左右(约1840元)。

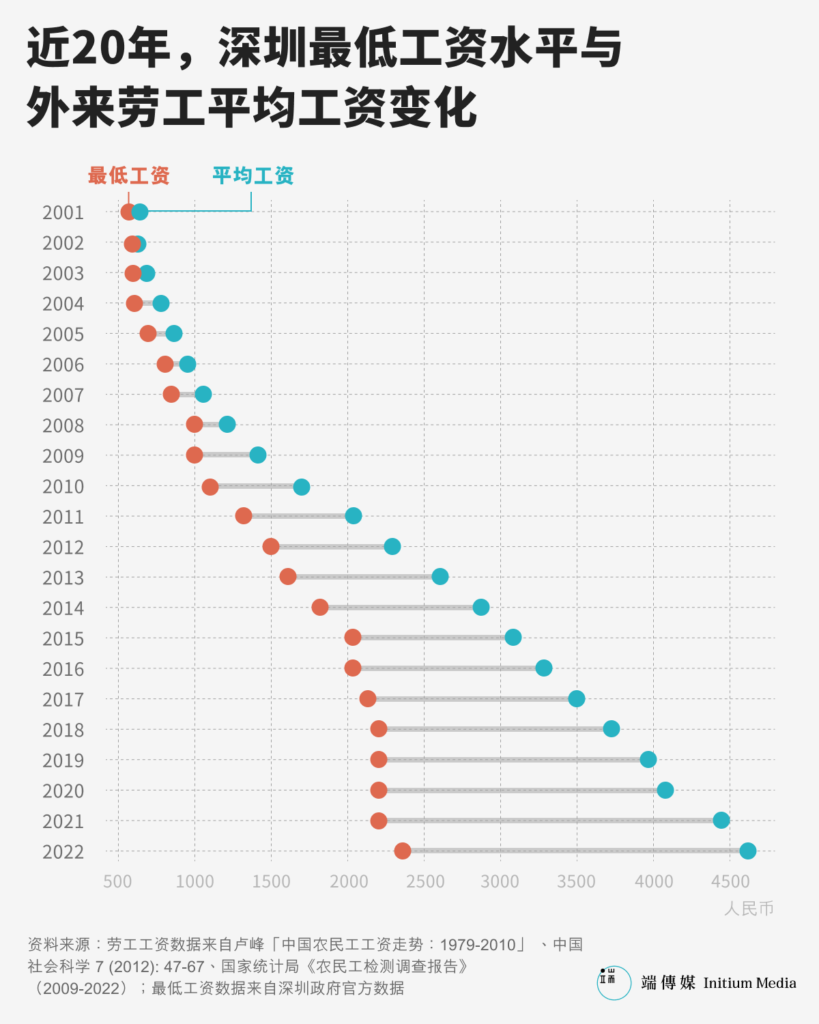

“五天八小时”,这个看似正规、合法的工作时间调整,对于制造业工人来说是却是致命一击,“日子没法过”。制造业生产线上的工资体系大部分由基本工资和加班工资构成,基本工资几乎等同于所在地区的最低工资标准。研究表明,最低工资标准远远在于生活成本之下。一份2009年的数据调查显示,最低工资仅为生活成本的40%左右。依据国家统计局数据,自2010年以来,最低工资增速急剧减缓。因此如今这个比例会远远低于40%。另外,2010年前后劳动法律保护的健全,特别是《劳动合同法》《社会保险法》的推行,抬高了工厂的用工成本。企业在与劳动者签订劳动合同上只写明基本工资(可以称之为合同工资),并以此为基数来购置社保,以压低社会保障的成本。因此制造业工厂有较大的动力压低基本工资,拉长加班时间,通过控制加班时间和加班机会,获得更大的对工人的管理和控制权,同时也获得工人对加班更大的“同意”。长久以来,工人与资方达成“隐性契约”是,虽然基本工资低,但工人可以通过超长的加班时间来获得尚可的收入。

如图表所示,以深圳特别行政区数据为例,过去20年,最低工资占据基本工资的比例发生剧烈改变:从2001年的89.13%降低至2022年的51.14%, 其中2008年左右为重要的分水岭,2008年之前比例超过80%,2008年之后急剧下降。由此可见,当下制造业工资体系严重依赖加班工资。而这一工资体系也形成了独特的制造业的“零工体制”,因为企业可以依据生产需要,通过控制加班时间来控制工人数量。具体而言,在生产旺季,通过充足订单、超长加班时间可以快速吸纳到一批工人,满足生产需求;同时在生产淡季,由于订单减少,加班费急剧减少,工人迫于生活压力“用脚投票”,离职跳槽,企业可以低成本快速地“卸掉”一批工人。这一工资体系,建立了一个相当灵活的用工制度,“完美”地契合全球资本“即时生产”的需求。

在经济繁荣、生产旺盛时期,“五天八小时”工作制下,工人会更有意愿“自离”,因为找到加班时间充足的工厂相对容易;但是在生产收缩的情况下,找到“加班时间长“的工作变得更为艰难,“五天八小时”工作制会引发更强烈的不满。另外,对于工龄长的工人而言,经济补偿金是一笔颇为丰厚的赔偿,很多工人在疫情期间长时间承受工资缩减,承受生活压力,累积不满,同时疫情后就业艰难,他们将争取经济补偿金视为重要的机会。

除了压缩月工资外,“五天八小时”工作制也是资方降低经济赔偿金成本的方式。依据《劳动合同法》,经济赔偿金中的月工资标准按照劳动合同解除前12个月的平均工资来计算。“五天八小时”后工人基本上只能拿所在地区的最低工资。资方可以通过长时间实施五天八小时工作制来降低经济赔偿金,就算最终工人依法拿到经济赔偿金,也已是大打折扣。

以东莞为例,最低工资标准为1900元,即使工作十年的工人,最终也只能拿到19000元左右。资方力图“合法”却“不合理”地压缩转移成本,引发工人不满和抗议。江苏扬州宝亿鞋厂是“世界鞋王”台资宝成集团下的子公司,为耐克旗下的匡威品牌代工。 2023年11月,宝亿鞋厂宣布于12月底关停,产线转移至东南亚。公司明确将按照法律支付经济赔偿金。但工人纷纷表达不满,因为过去整整一年工人到手工资仅有2000多,工人罢工抗议,要求工厂支付法定的两倍经济赔偿金。

建立在最低基本工资上的 “五天八小时”策略,是过去近二十年来,中国制造业面对国内劳动法律体系逐渐健全带来的人力成本提升、全球资本的竞争下发展出的一套“制造业灵工化”制度。通过这个策略,资方可以合法却不合理地压缩资本转移的成本。在经济下行,生产压缩时期,“五天八小时”下工人面临更加严峻的生存压力,这一压力引发工人不满和抗争。

三、工人行动与困境自疫情以来,整体生产收缩的背景下,资方长期通过各种策略降低并转嫁用工成本,劳资矛盾逐渐累积;疫情后大量工厂倒闭转移,愈发严峻的就业和生存压力最终引发工人抗争。如同上一波搬厂潮,大多波及的工人为中年工人,工龄长,上有老下有小,承担沉重的家庭压力。在资本撤离转移后,他们会面临更大的生存压力和更不稳定的就业。

然而新一波工人抗争面临更加严峻的挑战。首先,罢工工人数量规模急剧缩小。由于过去近二十年的低端制造业转移、产业升级,加上疫情加速裁员、转移生产,低端制造业工人的规模远远不及上一波搬迁潮。例如,港资企业高高制衣厂是东莞知名的全球品牌内衣代工厂,规模最大时工人数量近万人。2023年工厂搬迁拖欠工人工资、社保,仅有数百名工人罢工。低端制造业工人规模整体呈收缩趋势。据 CLB 罢工地图数据统计,超过千人的抗争比例自2014年以来急剧下降。2023年制造业罢工事件参与人数超过1000人的仅有1例。相比而言,上一波搬迁潮,罢工工人规模更为庞大。裕元鞋厂罢工参与工人人数约五六万。番禺利得鞋厂罢工,工人人数2700人。

其次,整体低端制造业收缩,减产停产下工人罢工议价权相对弱。上一波搬迁潮处于2010初期的经济繁荣、生产扩张时期,工人抗争更有议价权。工人罢工直接中断工厂生产,造成工厂巨额利润损失。例如2014年东莞裕元鞋厂罢工,令厂方损失累计1.69亿。但2023年搬迁潮中发生在生产收缩期,很多工厂自疫情以来就面临订单收缩、利润减少的压力,工厂采取休假、停产、“五天八小时”的策略来降低成本,工人罢工对工厂生产威胁相对弱很多。

再者,工人面临更加严峻的政治环境。劳工研究者们指出,2015年以来由于整体经济增速减缓、政治空间收缩,中国劳工体制正在发生变化。政府采取更加强硬的态度,推行更不利于工人的政策,例如最低工资调整放缓、法律执行上更倾向于资方。同时打压劳工 NGO 与劳工行动者,加强媒体的管理和控制,急剧压缩工人行动的社会连接能力。在2023年这波抗争潮中,我们几乎看不到劳工 NGO 行动介入和社会媒体报道。工人在社交媒体发布的信息受到平台的严格管控,涉及罢工抗议内容的往往很快被删除。

尽管面临诸多艰难,在此波罢工潮中,工人行动展现出一定的韧性,工人运用过去四十年抗争历史中所累积的多种不同的策略要求资方回应,要求法定的权益保障。工人罢工、聚集、集体抗议、堵厂门口、静坐、拦截机器、连夜守厂、集体上楼顶“自杀演示”(注:在多数案例中,自杀看起来更像是一个策略给资方施压,同时获得社会关注,要求政府部门介入);同时工人也积极地通过行动让政府部门介入,例如集体游行至政府大楼、集体到司法机构或行政部门讨说法。

如同前文所言,工人抗争处境艰难。多个案例显示工人需要使用多种不同策略,不断给资方和政府施压,要求回应。集体抗争时间并不短。例如深圳运丰电子科技持续罢工20多天依旧无果。广东港惠针织厂工人集体行动前后延续数月,从要求补缴社保、集体抗议减薪、休假,到最后的政府部门介入进行集体谈判。据 CLB 数据统计,176个制造业搬厂抗争案例中,仅有27个案例进行政府部门主持下进行劳资集体谈判。集体谈判的结果大部分处于法定赔偿以下,工人折价赔偿。例如深圳一家为松下、格力、西门子等品牌代工的“宇顺电子厂”,五天三次会的集体谈判后,提出的赔偿方案是,为所有工人提供4000元一次性补偿,远低于法定要求,工人难以接受。此次罢工潮显示,过去劳工抗争所建立起的“集体谈判”机制,在生产收缩时,很难为工人提供有力的权益保障。

罢工抗议中,政府的介入更倾向于资方。政府与资方的“协力”迅速瓦解工人行动的合法性,工人处于不利地位。以深圳电子厂艾礼富为例。艾礼富为宝马、大众等知名汽车品牌生产起汽车电子配件。2023年深圳艾礼富被收购,生产线将逐步转移至河南。10月28日,厂方搬运机器时,工人堵住楼口,发起罢工,驻守厂门。很快,劳动局、工会、街道办等部门进驻厂区,名义上“调解冲突”,事实上是威慑管控工人。11月3日,工人集体到市政府,刚出地铁站,就遇上警员围堵,被专车押送回厂。期间厂方连续发文否认搬厂,并加强考勤制度,要求工人到岗,否则将依据《员工手册》合法开除。区劳动监察大队出公告警告工人故意扰乱工厂秩序将被合法开除,并且“构成破坏生产经营罪、聚众扰乱社会秩序罪,司法机关将依法追究行为人的刑事责任”(注:以上信息来自工人发布的抖音视频,但写稿之时,这些抖音视频已经被平台删除。)。资方和政府的“合力”使得工人处境艰难,罢工行动持续一周后被瓦解,资方否认搬厂,拒绝赔偿。

相比于2010年代抗争潮,如今,资方和政府更善于通过工厂规章制度(例如《员工手册》)、法律来制衡工人行动,瓦解工人行动的合法性,工人行动依旧处于临时集结的状态。过去在生产扩张、工人规模庞大的时期,这种临时集结的野猫罢工与集体行动可以非常有力地逼迫资方让步,但在整体生产收缩、政治空间收缩的当下,工人不得不连续尝试多种途径逼迫资方和政府回应,但很显然,工人的集体行动的有效性相当有限,工人的行动面临挑战。

结语改革开放之后,中国依靠庞大的廉价劳力在全球资本竞争中迅速胜出,以出口为导向的低端制造业为主,铸就“经济奇迹”。沿海低端制造业工人的抗争构成了过去四十年的中国工人行动的重要篇章。

近二十年,“世界代工厂”中国正在发生转型,中国工人的抗争行动与境况也在发生变化。中国产业结构正在从全球产业链下游转向中上游,产业转移潮中,位于最下端的代工厂的工人承受这一“阵痛”。如果说,2016年的搬厂罢工潮集中尚且可以看到世界工厂转型中大规模罢工对资本的威慑力,2023年的罢工潮向我们呈现的是,沿海低端制造业的规模已急剧收缩、工厂分散,再加上威权政治的强化,工人的临时罢工行动有效性极度受限。

然而,困境也在展现着抗争的机会和可能性。疫情后的经济暂缓、生产收缩极度地暴露了内嵌于制造业工资体制给工人生存带来的危机和脆弱。部分工人反思最低基本工资的不合理性,呼吁改变工资体制。临时集结的野猫罢工面临的“失败”也在向工人行动提出新的挑战。

沿海低端制造业的转移并不意味着工人抗争的消失,一方面,资本的转移也意味着抗争的转移,大规模的低端制造业抗争已经从沿海转移到中国内地或其他国家;产业升级意味着产业重整,和一批新的劳动力的集结,可能催生新的抗争方式;另一方面平台经济、服务业吸纳低端制造业转移带来的剩余劳动力,服务行业工人的抵抗也逐渐显著。

疫情后,中国经济增长迟缓,可以预见,短期内服务业吸纳剩余劳动力的能力将逐渐下降。剩余劳动力的增加将恶化劳动者的生存困境。其中最为明显的是,零工化趋势愈发明显。当大量劳动力涌入零工市场,零工的劳动处境将更加不乐观。

如同2023年低端制造业罢工潮所展示的,在经济暂缓,就业艰难阶段,工人行动和反抗面临着更大的限制。随着制造业的产业升级,劳工零工化,大规模集体抗争将显著减少。再加上,长期以来,服务业工人的集体行动面临着工作空间的零散化、劳动力分散带来的限制;这些都对未来中国工人的行动提出挑战。