在“好心美国养父母”的宣传下,韩国开始了持续数十年的送养潮,买孩子像买pizza,还可以选内馅。

端传媒记者 余美霞 发自首尔

编者按:韩国是个充满矛盾的地方:有人说它保守﹑封建,但它有几乎可以说是文化奇迹的,外销全世界的K-pop流行文化;有人说它现代化﹑进步,三星﹑LG等公司的科技产品领先全球,但这些财阀集团同时是韩国政商勾结问题的病根。韩国知识分子金振京说过,日本自明治维新后,将西欧现代化的三百年压缩成一百年;而韩国更在六十年代后,把西欧现代化的三百年压缩成三十年。我们看到的,关于韩国的矛盾,根源可能正在于此:一个本质仍然保守﹑传统的社会,在极短时间内被资本的流动带到了国际舞台,于是各种冲撞带来许多社会问题,但很少人有空停下来反思,也好像没有必要去反思。

随著K-pop在国际上受到的关注度愈来愈高,人们对韩国兴趣愈来愈大,想问的问题也愈来愈多:在一个强调儒家价值的社会,生育率为何全球最低?在韩剧外销浪漫爱情时,韩国为何出现被外媒称为“性别战争”(gender war)的社会争议?韩国是“跨国收养输出大国”,但许多被送养的儿童到底去了哪里?为甚么到了韩国经济如此发达的今天,还是有那么多被送养的孩子?在社会仍记得世越号惨剧的今天,为何2022年梨泰院事件的受害者家属维权会那么困难?

端传媒的专题报道“K-pop背后的韩国”,以一系列在地报道,尝试摸索这个跟华文社群有深厚文化渊源的社会的形状。这是系列的第四篇。韩国在战后成为了其中一个“送养大国”,每年把数千弃婴﹑孤儿送到欧美国家让充满爱心的家庭收养--但事实上,这些领养儿童可能只是能赚钱的商品,在产业链上有价有市,却没有人为他们的生命负责。

2009年11月4日,美国休士顿乔治布希洲际机场人来人往。坐在登机闸口前的Monte穿着T恤牛仔裤,手中一件行李都没有。在他身旁,五个负责押解他的移民局人员板著脸孔。他们的目的地是韩国首尔,Monte的出生地。

这不是一趟愉快的旅程。八岁时,Monte被一对美国爱荷华州的夫妇领养。高中毕业后,他加入美国陆军,退役后当上货车司机。生活本来平淡,但2001年,因他的搭档在车上藏了大麻,Monte被控持有毒品罪,坐了四年监。移民局在他放监后发现,他没有公民身份——养父母一直没有为他办理入籍手续。藏毒是重罪,如今移民局要遣返这个“外国人”。

被遣返那年,Monte已经39岁。过去31年,他说的是英语,用的是刀叉,吃的是汉堡薯条;他从没想过自己不是美国人。韩国有什么、长什么样子?他不记得也不感兴趣。人们突然要他回去,他很茫然:他不会韩文,没有韩国朋友,不喜欢 Super Junior;唯一与韩国有关的,只有自己的一张脸。“ 就好像……你整个人生都在一个国家待着,然后又被送到这里来,根本不知道该做什么,完全迷失了。”

多年后,Monte将被遣返形容为一场冒险:他完全不知道到埗后能去哪里、住哪里。他没想到人到中年,人生竟回到原点。当年八岁,突然被告知要离开家乡,到美国喊两个陌生人爸妈,听不懂英语, 没有朋友,无法理解自己的处境。后来他被养父母虐待,在几个寄养家庭流转。他逐渐明白——这原来是命,无法抵抗。

他只能选择看得云淡风轻。在军队的三年半时间里,是Monte受种族歧视最严重的时候,白人士兵偶尔会冲他喊:“你不属于这里,滚回你的国家去!”“我会开玩笑说,哪个国家?”Monte会轻蔑地回笑,“我是被卖到这里的,我根本没得选。 ”

我跟Monte确认字眼,是“卖”?“我的养父母告诉我,他们为了我,付了15000美元。”

人球

2023年底,我在首尔第一次见到 Monte。他人高瘦,站立时腰板挺得笔直;短眉,高鼻梁下架着一副扁长眼镜。我们挑在一家咖啡厅做访问,Monte穿着黑色羽绒服,打扮跟后面一桌年青人没大分别——只有在他开口说出流利英语时,才让人记起他不在这里长大。

从遣返那天计起,这是Monte在韩国生活的第14个年头。比起数年前设置的 Facebook 头像,他头顶开始冒出白发了。他说自己今年应该是53﹑54岁左右。“我也不知道,”Monte歪着头说。出生年份都是送养机构乱写的。

韩国是跨国领养最大的输出国之一。在1953年朝鲜战争结束以后,国内孤儿人数大增,保守估计有200万人,当中多是由美军与韩国妇女所生的混血儿童(GI babies;GI是美军的代称)。

1955年,美国福音派夫妇 Harry Holt、Bertha Holt 赴韩领养8名孤儿,一年后成立领养机构 Holt。在 Bertha 撰写的《来自东方的种子》一书中,她说自己是受到上帝的启发、将远方的孤儿带到美国;她的“神职”是改善孤儿的生活。这个说法很有救世色彩,打动了不少福音派人士,美国自此在韩掀起一场跨国收养潮。

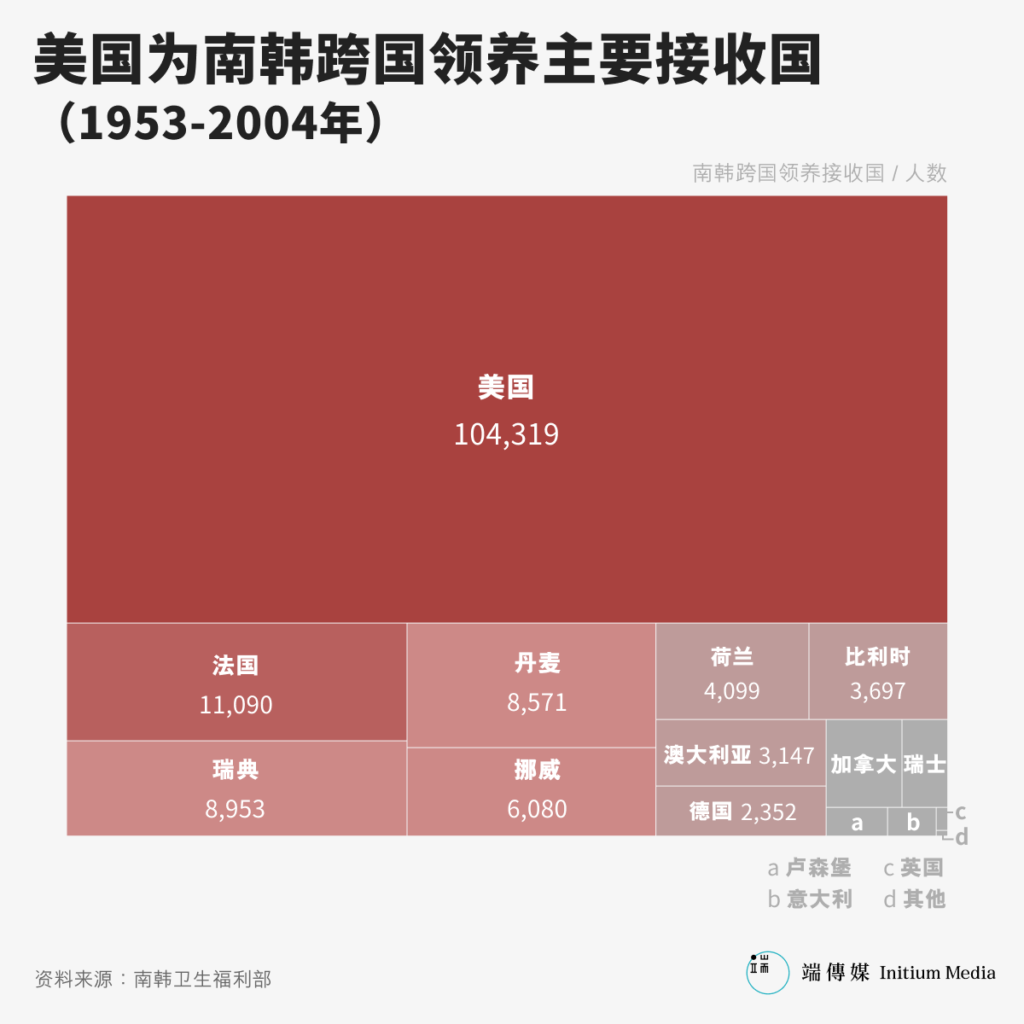

根据韩国卫生福利部数据,截至2004年,超过15万名儿童被送养外国——甚至有学者估计实际数字接近20万人。在Monte出生的70年代初,正是跨国领养急速增长的时候:每年送养儿童数字超过2000人,逐年增长近倍。收养儿童的家庭超过一半来自美国。

Monte被遣返前流落过很多州分,德州是最后一个,他在那里断断续续住了六年。“德州最差劲了,”他皱起眉,抱怨那边的生活环境多恶劣。但他又说,在韩国也很难找到工作,只是比较安全,“不像在美国,你随时会被攻击、殴打、抢劫。”

人们总是以为,被收养的孩子千里迢迢到了外国,接受的肯定是优质教育、在充满爱的中产家庭长大——毕竟“收养”是一项慈善的、善心满满的举动。然而并非所有人都能过上幸福日子。

Monte的成长记忆都是瘀青的、疼痛的。被收养到美国以后,Monte受到养父虐待。只要他不听话,养父就会打,有时候锁他在衣柜里一整天,禁水禁粮,或者放两只狗追他。“那么小,又没有亲人在身边,很可怕。”回到学校,有人看见他的瘀青,“我都说,我是从楼梯摔下来弄伤的。”

虐待持续了半年,直到老师揭发事件,儿童保护局才把Monte带走。但是恶梦没有终结。Monte开始活得像一个人球,辗转流落三个寄养家庭,最后在11岁时被一对夫妇收养。可是新养父也对他进行虐待,“他会把我的头撞到墙上去。” 养父甚至性侵他,“他晚上会偷偷溜进我的房间,爬到我的床上。”

他的养母受不了,选择离婚。我问Monte如何理解父母对他的虐待,他思索,“我猜,当你还是个小孩子的时候……每个人都喜欢孩子,但一旦你开始长大,就像……他们对你的爱已经消失,或者完全不同了。”他习惯在没有爱的家庭长大,知道只能靠自己。

高中毕业后,他加入美军,退伍后当上货车司机,造就他人生最重要的一次转折。2001年,Monte和搭档前往东岸装货时,被发现车上藏有大麻,两人同关进监狱。Monte 成长的中西部爱荷华州是传统农业州,白人占到整体人口9成。于是到了监狱,才是他第一次看见韩国脸孔的人,别人告诉他,那些人正等著被驱逐。可他当时完全没想过,自己会面临一样的命运。

他被关了四年,放出来后被要求每月向移民局(ICE)报告,还要去位在德州的韩国领事馆申请护照。但领事馆的人说:“你的情况有点奇怪,电脑里没有你的资料。”Monte解释,“我是被美国公民领养的,我在81年被收养。”领事馆的人听完摇着头,“嗯……不是,你不是美国公民,你没有完成入籍手续。”

我们身处的咖啡厅生意十分兴旺,磨豆的声音太响了,Monte每次说话,我都得靠近一些。“我(在美国)活过整整31年的人生,我一直以为自己是美国公民,”Monte托着头说,“但原来不是。”

在美国,从国外收养的儿童需持 IR-4 签证入境,这个签证容许他们合法留在美国,也可以读书工作。但只有领养父母为子女完成入籍程序后,他们才会正式成为美国公民。然而,不少养父母忘记、甚至不知道要这样做,而且美国官方也没有跟进领养儿童情况。很多成人从被领养到申请就学工作,甚或犯法被捕后,才知道自己根本没有身份。

据全国领养委员会(National Council For Adoption)估计,美国现时约有15000至18000名领养者面临同样情况。2001年,国会通过《儿童公民法案》,持 IR-4 签证的人将自动成为公民,但法案不设追溯效力。截至2016年,至少有10名像Monte一样没有身份的被领养者遭驱逐出境。

要一刀斩光几十年的人生,不是每个人都能坦然接受。Monte曾经上诉,但最后被驳回。而2016年被驱逐出境的 Adam Crasper 则还在提告。

Crasper 原名申宋赫,在1979年,他3岁时跟姐姐一起被领养到美国密西根州,但遭受家暴虐待,与姐姐分离,各自流连不同寄养家庭。2015年,Crasper与姐姐重遇,才知道自己一直都没有公民身份。于是他去申请绿卡,但移民局作背景调查时,发现他有着多项犯罪纪录,包括非法持有枪枝、攻击罪,及入室盗窃——Crasper 曾闯进虐待他的养父母家,取回小时候从韩国带来的胶鞋和圣经。

国土安全部驱逐他出境那年,Crasper 41岁,在美国已经成家,有三个女儿。他的故事经《纽约时报》报导后,获得美韩媒体广泛关注。2019年,Crasper 向韩国政府和领养机构Holt提告,指控政府没确保机构合法送养、Holt 机构没有审核收养者资格,也没有跟进他是否成功入籍。2023年5月,首尔中央地方法院判 Crasper 胜诉,认为Holt未能履行保护被收养者的职责,需向 Crasper 赔偿一亿韩元(约76000 美元)。

虽然,法院最后没有裁定政府有罪,但此案是首次有被收养者,试图追究韩国政府在收养史中的罪责。

创造孤儿

(买孩子)就像吃披萨一样,你可以选配料、选内馅。

从表面上看,一国孤儿弃儿骤增、送养行为频密,是高出生率和贫穷问题交叠的现象。这种现象在被战争蹂躏的国家尤其普遍,像越战后就出现一大波越南婴儿送养潮。但回看历史,上述原因似乎不太适用于韩国——1985年,韩国跨国领养数字达到高峰,那年有8837名儿童被领养。不过,当时韩战已经过去30年,韩国经济在80年代发展腾飞,实现“汉江奇迹”,挤进亚洲四小龙。

核心问题既然解决,领养数字为何仍不减反增?丹麦韩国人权益组织创办人(Danish Korean Rights Group)、律师Peter Møller 给出答案:“(领养机构)这样做能赚钱,当时韩国政治体系实际上也允许这样做。”

上世纪70年代以后,西方国家生育率放缓,加上基督教宣传下,领养充满浓厚慈善光环,人们抱着“为有需要的小孩找个家”的想法,对孤儿需求极高。Peter说,“领养就像潮流一样。”可在韩国,送养还是一门赚钱的产业,以及政治手段。

Peter 口中的“有钱”,指的是过程中赚取的代理费——美国家庭领养一名韩国孤儿,需要花上10000到15000美元不等;这等同当时韩国人均GDP(约4570美元)两到三倍。《纽约时报》曾查阅美国政府内部文件,显示送养机构至少向领养家庭收取3、4000美元中介费,还没包括机票和其他费用。除此之外,机构还会收到捐助。

收养变得有需求、有利益,加上这条产业链在当时方兴未艾,缺乏监管,于是领养机构开始创造孤儿:不少儿童被拐带,被伪造弃养或父母双亡的身份;被拐的孩子先被“孤儿化”,再像商品一样被送出外国。Peter 提到,领养机构都有张儿童清单,收养者可以选择儿童年龄、性别、是否残疾,明码实价。“就像吃披萨一样,你可以选配料、选内馅。”

在领养机构落力推销下,韩国孩子被形容为较其他国籍孩子健康、聪明可爱。“作为一个韩国人,我们非常‘自豪’,因为我们是最贵的!”Peter 在6个月大时被领养到丹麦,他的养父母为此付了18000美元。“如果领养的是残疾或混血儿,价钱会较便宜,而且速度还更快一些。”

值得注意的是,领养并不是一个对等的交易——机构没有对领养者进行背景审查,他们甚至不用来韩国接儿童。机构会利诱离境的旅客,让他顺道将婴儿带回领养国,到机场再跟当地的领养父母或机构交收。

当时的收养生意之所以迅速膨胀,其实与政府国策配合、时代奉行的纯血民族主义有关。

韩国人那种强调独特性和纯洁度的民族主义,其实源自其被殖民的历史。日本自1910年开始,统治韩国36年,曾尝试建立同文同种民族观,称两国人民有着共同的血统,但大和民族地位较高,所以韩国人要说日语、写日字。朝鲜人是“一个民族”的想法先在殖民时代成为民族团结的核心信念,后慢慢在军事独裁年代得到巩固。

韩战结束后,总统李承晚推行“一个民族一个国家”政策,把混血儿都送走,确保留在韩国的都是纯正血统。为了加快送养速度,政府允许Holt为首的四间收养机构处理手续。一直到朴正熙、全斗焕掌权的军政府时期,送养不仅成为人口控制的手段,还是“社会净化”计划的一部份——为申办奥运、打造干净国家的形象,政府将残障、流落街头的儿童送进福利院。

据《美联社》2019年的报导,福利院至少把70名儿童转交Holt送到外国收养。在1980年代曾在福利院工作的李彩植表示,每个月他都会收到一大堆北美寄来的信,每封信里都附有外国夫妇和福利院孩子的照片。然后他要一遍一遍地回信:“我们已经收到你们的钱和礼物了, 谢谢。”李彩植还说,福利院一般长期住着80名婴幼儿,但每到某时间点,“20或40个婴儿就会突然消失”,事情还一直重复发生。他相信,福利院是在出售婴儿获利。

2021年,Peter 收集了超过300名丹麦被领养者个案,交予调查军事独裁时代各种人权问题的韩国真相和和解委员会(Truth and Reconciliation Commission),要求政府对领养机构展开调查。今年52岁的Peter ,也是领养制度下受害的一人。

但如果说领养是一场命运的指派,Peter其实万分幸运。他的养父母十分开放,从小跟他解释领养是什么一回事,使得Peter在成长过程中,很少因为身份或自尊感到困惑挣扎。长大后,Peter 从法律系毕业,当上律师,现在育有一名女儿——他的故事与Monte有天渊之别,甚至可以说是领养个案中成功典范。

开始对自己的身分产生疑问,是因为下一代。几年前,Peter十岁的女儿问他: “爸爸,祖母是你真的妈妈吗?”对于一个正在慢慢形成自己身份认同的孩子来说,在白人社群中只有自己长着一张亚裔脸,让她十分不解。“对呀,但在韩国还有一个把我生下来的妈妈。”Peter 这样回答。

女儿的好奇,激发他想要挖掘更多自己的身世。Peter 发邮件到收养机构 Holt,要求更仔细的报告。很多时候,Holt 往往会以私隐为由,拒绝向收养者提供记录,或者说因为当年领养文件大多用手写,至今已经不完整或者已经遗失。

“当你问第一次,他们会说:‘我们没有你的资料’,但当你一次又一次追问施压,你就会发现很多你不知道的讯息。”一开始Holt告诉 Peter,他是在首尔出生,但之后寄来的文件,又显示他在大田出生,生母在生他以后,直接把他送到 Holt。但是大田跟首尔距离167.3公里。“这怎么可能?”Peter 十分诧异。

但这种情况非他独有:有被收养者发现自己有三个生日日期、有人的姓名被偷换成死去婴儿的名字,还有人的年龄被谎称比实际小四岁。事实上,韩国社会福利院(Korea Social Services)曾承认,被领养者的部份背景资料是为了收养程序而伪造。

“如果今天有人告诉你,你其实比你现在的年龄要大四岁,你会怎么做?”Peter 问。他知道这对于一般人而言,也许不算是什么,“它只是(人生中)一个小细节。”但对被领养者来说,每一次被告知的背景变动,都是对自己身份和族群关系的一种动摇。

一份由美国全国领养理事会出版的刊物提到,被收养的儿童跟其他人不同的是,他们在收养和原生家庭两者间游离,寻找认同,而那些对自己背景知之甚少的人,“会觉得自己失去了整个身份。”

58戯的艺术家 Anna Blades 在两岁四个月时,被收养到瑞典斯德哥尔摩。但成长过程中,她除了知道自己韩文名叫“金学宝”以外,什么资料都没有。她说,无论是瑞典还是韩国,都没有把她当作“自己人”,等如一种“双重的失根和异化。”

加州路德大学两位学者曾研究韩裔美国被收养者的民族认同。他们指出,种族认同发展是一个持续的过程,受到被收养者人生相关的环境、经验影响。而解决缺失的部份,有助被收养者认识自己、确定国籍,以及接受被收养的身份。

一个道歉那个早上,我在首尔市政府坐上巴士,花20分钟攀上一座小山。隐身在隧道下的民居环境很幽静。我跟着Naver地图绕进小巷,下了陡斜的楼梯,看到“根之家”(Koroot;뿌리의집)白底绿字的招牌。

在韩语中,“뿌리”即是“根”;Koroot是Korean root的简称。这是一所为被收养者争取权益的机构,曾经也是一家民宿——回韩的被收养者可以在这里“寻根”,与生父母团聚。负责人金道玄年事已高,民宿在去年庆祝成立20周年后,决定停运。但帮助被收养者“寻根”的任务还在。

Peter 给我打开了Koroot的黄色大门 。2022年8月,他从丹麦飞回首尔,一边整理资料递交政府,一边在这边帮忙被收养者联络生父母。

走进屋内,Koroot 的“办公室”其实跟一般家庭布局没有分别,有厨房餐枱。我在长枱前坐下,Peter 说起在两周前,就在同一个位置,一名母亲终于和她“失踪”45年的儿子透过 Zoom 相认——儿子小时候在首尔被拐走,后来被送养到丹麦。“她知道她的孩子被偷了,但无法从韩国当局获得任何帮助。”Peter 补充说。

牧师金道玄接完电话,从门外进来。90年代,金道玄本来在瑞士传道,但当地发生一名韩国被收养者自杀的事件,令他开始关注送养问题,回韩后自2009年开始接手管理 Koroot。

今年70岁,已满头白发的他戴着眼镜,一脸和善,但谈起领养就总皱起眉头。“关于收养,你应该是看到三方的事情:生父母、孩子和收养者,但在韩国人眼里,只看到收养者发光(glowing)的形象。”他强调,“是一个非常正面、充满爱的形象。”

但在1988年仁川奥运前后,送养问题曾经成为韩国耻辱,当时新上台的政府希望抹走“婴儿送养国”的标签,送养人数一度下降。1989年,韩国社会事务部提出减少收养的时间表,目标在1995年之前,让送养儿童数量减到1700人,然而即使到了2000年代中期,每年仍有超过2000个儿童被送养。

1998年,时任总统金大中在青瓦台向29名被收养者道歉。金大中说,“想到我们不能自己抚养你们,不得不把你们送去国外,我感到很痛苦。”在金道玄看来,这道歉“非常重要”,因为这是政府首次承认自己的错误。但可惜的是,领养产业并没有发生变化,“因为政府、社会都还没有准备好。”

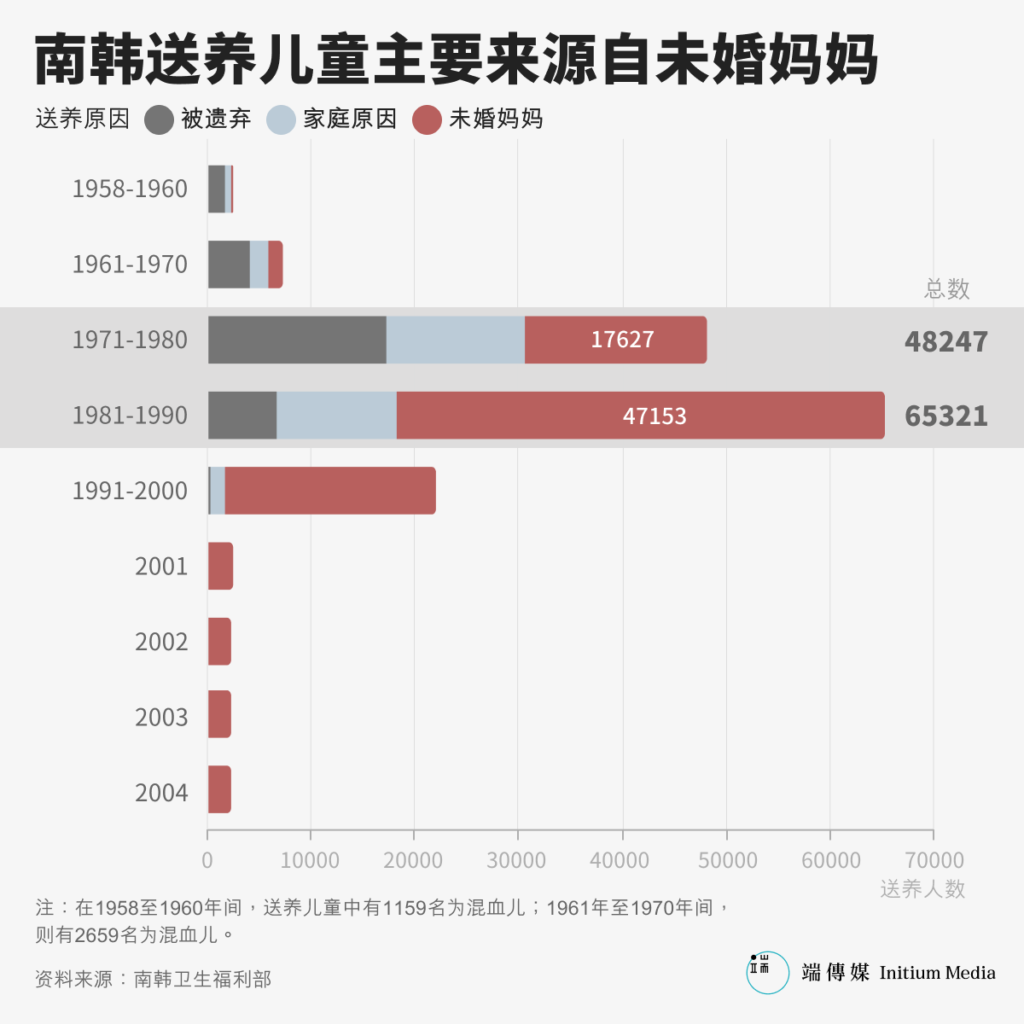

事实上到了70年代,绝大部份送养的孩子已经不再是驻韩美军和韩国人生下的混血儿,而是未婚妈妈的子女。根据韩国卫生福利部统计,在80年代送养的孩子中,来源自非婚妈妈的约有47000人,占整体来源七成——这里很大一部份人都是受领养机构诱骗。

韩国深受儒家家庭观念影响,未婚生育被认为是一种耻辱。金道玄说,单亲母亲到了走投无路时带着孩子找上福利院帮忙,但福利院往往会利用这一弱点——它们要求母亲签署两份文件,“一是你必须放弃抚养权,二是送养孩子同意书。”只有在她们签署后,福利院才会提供协助。但很多时候,文件写的都是英文,那些母亲其实并不清楚自己放弃了什么。

除此以外,领养机构还会创造内疚感来说服她们:你能给孩子什么?孩子到了外国的,肯定比在韩国好。哈佛大学韩国研究所讲师 Youngeun Koo 认为,这些送养机构有一种“优越感、资格感”,认为自己比父母更能为这些孩子做决定。被说服的女性会觉得自己别无选择,只能放弃孩子供人收养。

2007年,政府出台新政策,试图增加国内收养以缓解情况,但韩国人重视血缘,成效不佳。不过,韩国社会对被领养者的态度正在慢慢改变。

今年29岁的被领养者Kara,为了认识自己的出生地,六年前从美国搬到首尔。她对我说,韩国人很常对她说“对不起(I am sorry.)”。情景大概如此:“有时在坐的士的时候,因为我韩语说得不太标准,司机会问我从哪里来?我说,我来自美国。他说,噢,但你看起很像韩国人喔。我说我是被领养过去的。他们的反应就会:‘噢!对不起。’”

Kara 觉得,部份韩国人还是对过去的历史有种羞耻和罪疚感,“特别是上了年纪的人。”

我把故事告诉金道玄,他皱着眉说:“即使是我,我也有这种感觉……我不是对某个人感到愧疚,而是对整个领养系统感到羞耻:在我看来,韩国没有为他们(被领养者)做任何事情,那是多么可怕。”

2011年,在Koroot等团体要求下,韩国政府通过修订《特别收养法》,规定亲生父母必须为孩子办理出生登记方可送养,让领养者长大后也有途径寻回生父母。2013年,政府再签订《海牙跨国收养公约》,订明儿童只有在未能找到本地家庭收养后,方会被安排进行跨国领养。根据2016年的数据,韩国跨国领养数字回落到376人左右。

异乡人

回到首尔之后,Monte尝试透过Holt寻找生母。“他们问我(找生母)是不是为了要经济援助。 我说,不,我只是想看看……看看我的父母,仅此而已。”

很多被领养者回到韩国,其实是为心中问题找答案:生父母长甚么样子?他们过得好吗?或者是问“为什么要抛弃我”。“我想,这是好奇心吧,”Monte这样理解其他被领养者。

但他顿了一下,“(但是) 这会让他们(生父母)心碎……一些生父母并不想被发现,他们不想记起过去做了什么;有些人确实想寻找自己的孩子,因为他们为自己的所作所为感到难过。”Monte透过Holt拿到生父母的联络,但他忙着工作,就没积极联系。

你没有那么渴望见到他们,对吗?Monte答得直接:“是的”。找到与找不到,对于他来说已不重要。“它(送养)已经发生了,你要的是继续前进……最好把它(过去)放下、放下来。”经历过人生多个转折,现实教会Monte:活下去才是最重要的。

15年前年他抵达仁川机场时,已是韩国初冬,但他没钱,只能睡在天桥底。后来感染严重肺炎,住院三星期,欠下一张18000美元的帐单。他去教英文、到餐厅打工,“九年,”Monte说,“我用了九年才还清。”

韩国领养服务中心(Korea Adoption Services)首席顾问 Hellen Ko 曾经形容,“被遣返就像被判死刑一样。”到达陌生的环境,碰上语言和文化障碍,被遣返者从找住所、工作、找路,甚至连吃顿饭都会面对困难。而韩国政府的支援几乎不存在:没人去机场接 Monte,也没人告诉他要怎样办身份证和户口。

他们还要面对身份危机和社会质疑。“一个人在海外生活了这么久,(重新开始)是很困难的……你一辈子都在说一种不同的语言,而当你开口讲(英文),社会上的人又会觉得你很奇怪,因为你是韩国人,但你又不会说韩语。”Monte说。

2012年,从美国被遣返回韩的被领养者 Phillip Clay ,在回韩后无法适应社会、建立人际关系,又深受情绪病困扰。五年后,他选择跳楼结束生命,年仅42岁。

Monte也曾有过自杀的念头。他用把时间填得密密麻麻来摆脱这种想法:“我天天忙着工作,去上班,回家,睡觉,再去工作。”他把注意力放在当下,不再想未来——或者说,他不敢想未来。“我在美国其实有一个未婚妻。”Monte淡淡地说,被遣返摧毁了一切。“我劝你不要和外国人建立关系……”他直直盯著我,语气很认真,“开始了一段关系,后来又发现你必须离开……就,你会更难受。”

去年,Monte不当调酒师,转到一间餐厅工作。餐厅有几个明亮的大窗户,可以看到首尔塔。冬天的夕阳余晖很美,一会把天染成红黄,一会儿又是粉紫。我问他对于未来有没有计划,比如开家自己的餐厅。“开餐厅?太大压力了。”Monte 摆摆手,“对我来讲,存钱太难了,我还有很多帐单还没缴完……像电话费单。”

能过一天算一天。“What’s done is done.(要发生的都发生了)”--在访问过程中,Monte多次重复这句话。一开始听起来似是他已经接受现实、接受过去,但有时候在言谈间,这句话又会让人觉得他是用来说服、安慰自己。

我问 Monte,觉得自己是美国人还是韩国人?“ 对我来说,这不重要。”我试着追问:但在来韩国之前,你认同自己是美国人,对吗?“我以为我是啊,但原来不是……很多人说,你有社会安全卡(Social Security Card)、你有驾照,甚至加入了美国军队,这就意味著你是美国公民。但不是,移民局说不是。”

好像很多问题只能不问,问了就是一个无底洞。“如果我不是美国公民,我到底是怎么能加入美国军队的呢?”(How the heck did I get to join the U.S. military?)Monte自言自语。但没过多久,他又再转念:“我现在只想拼命生存。”

其实在 Adam Crasper的个案引来媒体关注以后,美国有律师找上 Monte,说移民总检察官愿意帮助他争取撤销入境禁令。现在,美国官方正重新检视Monte的背景,例如查明他在韩国有没有犯罪行为。

在韩国重启人生14年,或许再次迎来变动,Monte还是抱有一点期待,虽然他已经习惯失望。他告诉自己,“Just keep on going, move on,”然后又绕回原点:“and it’s done.”

尾声随着越来越多被领养者站出来发声,陆续有国家就收养腐败等情况展开调查。2023年11月,瑞典成为第一个停止收养韩国儿童的国家。今年1月,挪威亦宣布暂停从韩国、菲律宾、台湾及泰国领养儿童。

而自 Peter 向首尔提交调查请求以后,1月26日,丹麦社会福利部也公开长达129页的调查报告,确认在70至80年代,来自韩国的收养事宜中存在“系统性违法行为”,包括在亲生父母不知情下,改变儿童背景令其适合送养。

2022年12月8日,韩国真相与和解委员会宣布对海外收养行为展开调查——这是韩国开启海外领养68年来,首次涉及政府层级的调查。不过,Peter 认为要政府坦承历史罪责,仍然困难重重。

“韩国是一个非常年轻的民主国家,所以不同价值仍在角力:有保守的、也有进步的。”但他指出,若是进入韩国肌理,仍可看出它藏着当年威权遗绪(authoritarian tradition),“韩国政府想在民主路上高速向前进,但在过程中会有很多阻力,令它不想翻开历史。”

这种“过去的事不要再提”的想法,其实不只政府独有。Kara认为,领养史中的对错没那么黑白分别。她又提到,自己在支援收养者的组织工作,发现很多被收养者对争取权益不以为然,指他们不想把自己塑造成受害者的角色,只想过好自己的生活。

所以在不少被收养者眼中,Peter 其实算是个备受争议的人物。我问 Peter:明明在丹麦生活安好,为何要花如此大的劲去追责?他很认真地说,“我拥有美好生活,跟人权受到侵犯,是两件不同的事。”“你的名字本来不是这个名字,你的父母不是你的父母…..这其实就是现在被收养的人所经历的,这对他们来说非常痛苦。”

对于一直坚持要求真相的人而言,可是花了很大力气才走到现在。“你现在从世界各地看到的,那股(要求调查)浪潮几乎席卷了本过著美好生活的人……”Peter 说,“我们花了很多很多年,才能勇敢说出我们应该说的话。”

被垄断领养故事超过六十年,现在他们想要重新掌握自己的故事。