「对缅甸人来说,内战正在走向转折点,而边境商人的生意经是:和平有和平的玩法,战争有独属于战争的规则。」

特约撰稿人 Michelle Zhang 发自瑞丽

【编按】:2021年缅军总司令敏昂莱(Min Aung Hlaing)发动政变推翻昂山素季和全国民主联盟(NLD)民选政府,屠杀抗议民众后,缅甸的抵抗力量开始和地方武装合作发起对军政府的战争。时间进入2023年,由10月底“三兄弟联盟”在缅甸东北发起的激烈战斗开始,军政府对缅甸局势开始失去掌控。2024年1月,军政府驻守在果敢首府老街的部队成建制投降,标志缅北局势的巨大转变。

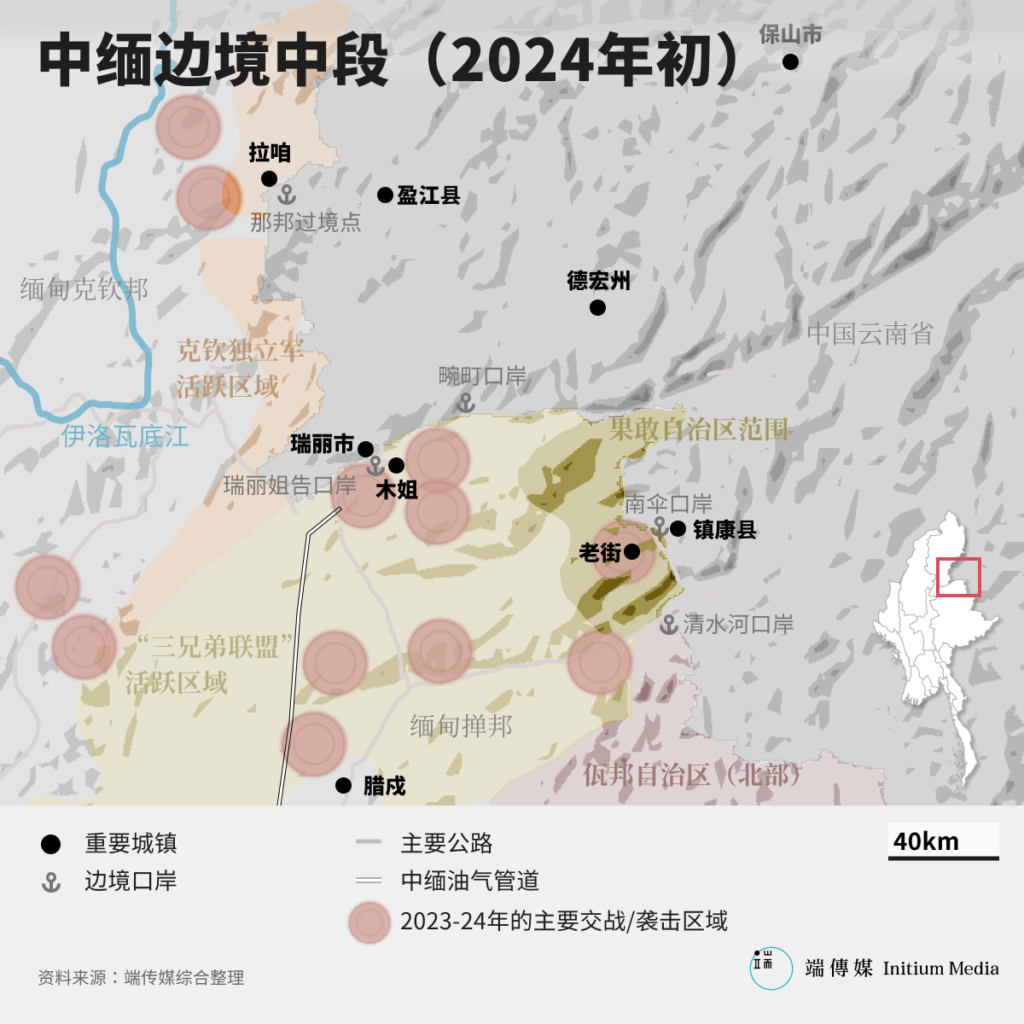

端传媒一直关注和持续报导缅甸内战。此前我们刊出了2023年底缅甸内战局势的全面图解;也刊出了泰缅边境流亡社群的故事。本篇则是系列的最新一篇报导,来自撰稿人在中缅边境的采访:这些年来,这条曲折的边境线上最靠近此次战斗地区的城镇都发生了什么变化?战争和和平对边境上的跨境居民来说,又意味着什么?

在缅甸内战局势发生戏剧性转变的2023年底2024年初,中缅边境线意味着什么?

不同人的眼里有不同的答案。

在南伞镇居民看来,边境线的另一侧是犹如电影画面般的枪炮交锋;而在瑞丽银井村,中缅两国谈判桌上画出的边界直接导致了此后数十年间的亲人离散;炮弹接连入境前,在“太阳当顶的地方”——畹町,高耸的铁丝网让沉疴已久的贩毒、玉石走私、军火交易转入了见不得光的地下通道;而在瑞丽、那邦,以及更多与这两个城镇一样以中缅贸易为主的口岸,边境线催生了城镇的繁华以及地方势力的崛起。

沿着中缅边境线靠近掸邦北部和克钦邦的中段一路走来,即使自2023年10月27缅甸内战再次升级,铁丝网无力阻隔随时越境的火箭炮和无人机时,瑞丽的姐告口岸人员交往依旧密切;甚至就算货运国门暂时关闭,以“边民互市”为主的民间小商品贸易需求也旺盛着;而在北面靠近怒江的那邦镇,接连不断的货运卡车满载着铁矿石粉末、稀土、锡矿甚至金矿、木材,自缅甸驶入中国边境的盈江县,之后会转道昆明,并将继续北上进入中国内地庞大的市场。

对于边民来说,战争以及错综复杂的缅甸局势,叠加两国边民的血缘连接及地理优势,在中缅2000多公里的边境上成就了大批的边境“野心家”。这里在冒险者眼里是淘金的乐园。“边境线遍地黄金”、“越是危险的地方越蕴藏着巨额的财富”则成为了边境商人的人生信条。

在很多边民眼中,边境线意味着“宿命以及财富和机遇”。这种情况下,“会读书不如会走私”甚至曾一度主宰一代边民的命运

怕与不怕

1月3号下午2点15分,从缅甸打来的炮弹落在了距离陈彩妮不到3米的地方,很快她听到了惨烈的女声哭嚎。

陈彩妮没有仓皇躲避,相反,在好奇心驱使下,她循着惨叫声望了过去。哀嚎的是隔壁理发店的女房东,她就倒在陈彩妮店铺左前方2米处。女房东的大腿被炮弹的碎片穿透,鲜血从贯穿的血洞中汩汩流出。她也是此次被缅甸炮弹伤到的四位中国公民中,伤势最重的一位。

事发地点在云南省镇康县南伞镇,也是中缅南伞口岸的所在。此前,缅甸一方便是在这里向中国移交果敢电诈家族“明家”的3名成员。

这个小镇除去与缅甸接壤的一侧外,三面环山,其中一侧的山顶,便是缅北果敢的战斗中兵家必争之地“南天门”。炮弹爆炸的位置在中国边境线以内2公里处。如果把爆炸点、南伞国门和对岸缅甸的杨龙寨国门连成一线,再往前10公里,便是果敢自治区的首府老街镇。

这是2023年10月缅北战事升级以来落在南伞镇的第一枚炮弹。

这枚炮弹的来历,众说纷纭。不少南伞镇居民坚定认为这枚炮弹来自南天门,理由是,他们每天都能看到南天门“冒烟”,而此时果敢华人武装——缅甸(果敢)民族民主同盟军(以下简称“同盟军”)与军政府争夺南天门的战斗也正酣。

但在边境线巡逻的民兵否认了这一说法,他们指炮弹来自缅甸境内半山腰的“米线沟”,该地是同盟军攻打南天门的必经之路。

炮弹落入中国,边民会不会害怕?

在与南天门隔空相望的中国境内山顶居住的村民、62岁的陈顺发情绪激昂:“我为祖国戍边疆,有什么好害怕的?缅甸人敢打过来,我就敢打回去!”此刻从他的视角看去,南天门因枪炮交锋产生的硝烟不断。

2023年10月,同盟军在内的三支缅甸抵抗武装发起“1027”行动,猛攻军政府据点。其后,中国政府要求南伞口岸400米范围内的居民全部撤离,并为此挨家挨户上门规劝。2024年1月3日,也就是炮弹打来的一周前,撤离范围扩大到了距离口岸700米的范围——此范围之内的所有居民被迫选择投奔附近的亲戚,没有亲戚可以投奔的则被安置在政府建设的、疫情期间曾被用来隔离外来入境人员的活动板房。700米界限处现在设置专人把守,仅允许原来居住其中的居民白天短暂出入以拿取必需的生活物品和饲养家中牲畜。

同样在2023年10月底,距离边境线铁丝网仅3米远的南伞镇龙洞村村民也收到了撤离通知。11月初,家家户户又收到了村干部发放的国旗,要求他们将国旗统一插在房顶。

对于国旗发挥的作用,有村干部解释称:“挂着中国国旗可以告知缅甸人这里是中国,他们便不敢打过来了,这是对缅甸军队的一种警示”。

对于这种烽火连天的情境,陈顺发同村的村民们都摆摆手说“习惯了”,并描述了近两个月来几乎每天晚上都能听到的枪声、炮弹声,以及由枪炮声引发的窗户和房屋墙壁持续的颤动。其中甚至有多位年轻的村民表示,看着南天门打仗,“就像在看枪战片”,“既真实又刺激”。

陈顺发的村庄名为刺树丫口,与盘山路上的其他村庄不同,这个小村庄被当地政府打造成了一个“景区”,内设有栈道、观景台和一架每5分钟收费10元人民币的望远镜,专供外来人员眺望南天门和果敢老街战场。

这意味着南天门和果敢的战事在中国已被“景区化”,因此当被问及是否害怕缅甸打仗时,本地村民都回答“不害怕”,并指着挂在房顶的五星红旗表示:“这里是中国,缅甸人不敢打过来”。有些村民甚至拒绝搬离位于边境线上铁丝网一旁的住宅,并指着在铁丝网旁守备的中国士兵说:“有他们在保护我们”。

1月4日晚上,即炮弹落入南伞的第二天,南天门的政府军士兵成建制投降同盟军,这一突发事件让南伞居民的信心更加坚定:“昨天炮弹打过来后,把咱们中国惹怒了,老缅军(军政府)害怕中国出手打他们,吓得赶紧投降了”。

从南伞沿着中缅边境线蜿蜒北上再西进,全程280公里,便来到德宏傣族景颇族自治州的畹町镇。这里居民对战争的体会又和南伞很不一样。

畹町紧挨缅甸的棒赛镇。「1027」行动以来的一个月内,共计有18发来自缅甸的炮弹落地畹町,同盟军与军政府交战的山顶,更是距离畹町镇中心仅有1公里。

63岁的李建生居住在畹町紧挨缅甸的一侧,10月底,政府曾接连派人上门劝他去瑞丽避险,并承诺会安排他的住宿,费用由政府承担。一开始他拒绝了,在他的认知中,缅甸经常打仗,但生活从没被影响。因此,11月4日,他把政府派发的国旗插在房顶后,拍着胸脯对再次劝他离开的政府工作人员表示:“我不怕,谁愿意走谁走,我不信缅甸人敢打中国人”。

态度的转变发生在两周后。两周的时间内已有近十枚炮弹落在畹町,李建生还看到一架装有炸弹的无人机在他面前被中国军队击落。他在向畹町口岸张望时,则看到了大量被“打烂下巴、炸断双腿、身上到处是血洞”的人被送到中国境内治疗。即使年过花甲,李建生也是第一次见到这种情形。于是,他连忙登上了政府的转运大巴。事后回忆当时的感受,他说:“哪有人会真不怕死?”

包括李建生在内的最后一批居民转移后,中国军队接管了畹町镇。任何人“非必要不得进入”,原来的居民如果有不得已的理由必须进出畹町,则会被配给包括防弹衣、头盔在内的全套装备。

与稍显“顽固”的老一辈畹町居民不同,34岁的刘佳丽“几乎是在听到第一声炮声后就跑了”,她曾经也感觉对面打仗是家常便饭,但这次,她第一次选择带着家人逃离了畹町。

也正是因为这次战争,刘佳丽对畹町的未来发展彻底死心:“我小时候,缅甸人打的是游击战,使用的武器还是小钢炮,那东西再怎么打都不会对中国境内的人产生多大影响。但这次,他们好像使用了火箭炮,炮弹打过来的时候,我能清晰感觉到整个地面都在晃。还有无人机,之前缅甸人在战争中从来没有过这种新兴的东西,以后还不知道会有什么更新式的武器出现。这仗再这么继续打下去,谁还敢来畹町?没人来,还谈什么发展?”

她的担忧不无道理。2024年1月初,畹町解除了危急状况,居民也都纷纷回到家中。但路上行人寥寥,大多数店铺都处于关闭状态,整个小镇的主干道甚至长时间无人通行。

“这就是边民的宿命”

畹町向西的的瑞丽市拥有中国对缅贸易的最大口岸——姐告口岸,对面则是如今军政府控制的“孤岛”木姐镇。如今,姐告口岸的大国门在战争开始后持续关闭。

但中缅的边民出入境专用通道“小国门”和货物出入境专用通道仍然开放。这是中缅边境线上为数不多的还在开放行人通道的口岸之一。

每天早上海关大门尚未开放时,对面缅甸的街道上便排满了等待入境的缅甸人。1月初,一位刚刚从姐告过关的缅甸人表示,现在缅甸等待过关入境中国的队伍平均排队时长为6、7个小时。

在海关的长时间等待并不是最难忍受的。对缅甸的边民来讲,战争前只需要花5元人民币等待两天时间便可办理成功的“小红本”边境通行证,现在需等待的时间延长到了至少15天,费用也从原来的5元上涨到了数百元人民币不等。而且就算拿到证件,从缅甸出关时也要随手准备钞票“打点”军政府士兵。

跨越边境线的过程如今充满了随机,只有少数“幸运儿”才能踏进中国的土地。

所有这一切都让瑞丽市民陈志朋感到气愤。陈志朋的外甥今年21岁,为中缅混血儿,战争开始后,包括他在内的所有中国亲人想尽了各种办法要把外甥接到中国,但努力都无疾而终。

陈志朋在瑞丽市区经营了10年餐厅,“动态清零”期间,瑞丽市前后多次封城,每次动辄数月。因无力应付频繁的防疫检查,以及常住人口大量流失导致的客流减少,他的餐厅被迫关门。现在他成为了瑞丽的一名网约车司机。

陈志朋从小到大生活的小村庄叫做银井,距离瑞丽市区12公里左右,是本地著名景点——“一寨两国”所在地。所谓“一寨两国”,就是一个寨子(村)被贯穿其中的边境线分割成了两个国家。

中缅边境线超过2000公里,在20世纪,因地缘政治及中国对内对外政策的转变,两国商讨几经波折。历史学家沈志华曾总结:在中缅两国边境线交涉和谈判中,中国几乎没有例外地是主动或被迫做出让步的一方。

通过父辈口口相传,陈志朋得知在几十年前,银井村全村以及隔壁村子的人都认为自己是中国人,村民们甚至通过展示族谱证明自己祖祖辈辈都是中国人。但一夕之间,没有人说得清具体是什么时候,一半村民及相邻多个村庄就被划拨出去归属到了缅甸,甚至陈志朋嫁到邻村的姐姐也因此成了缅甸人。

再后来,陈志朋的姐姐选择离婚,并改嫁到了德宏州州府芒市下辖的一个村庄,再次重归中国社群。但她与前夫所生的孩子则留在了缅甸,因战争阻隔,这个孩子现在成为了全家人无法割舍的牵挂。

相比中缅边境上大多数带着密密麻麻的倒刺甚至通电的铁丝网,一寨两国内的国境铁丝网相当“和平”。

透过铁丝网能看到对面的缅甸小朋友在路上跑来跑去,当发现有人在看他们后,他们会跳进铁丝网脚下的壕沟,双手扒着铁丝网的底端,仰着头对前来“参观”的人说:“叔叔阿姨,给我一块钱”。

这种情景每天都会上演,令陈志朋感到心酸。再加上每到晚上,透过铁丝网传来的枪声、炮声,让陈志朋频频想到自己的外甥:“运气再好点的话,他们就是中国人了,就不用过这种日子了”。

但也恰恰因为血脉相连,对于国境线外的战火和驱动战争的人,陈志朋没有明显的疏离感,只是感慨:“这就是边民的宿命”。

“宿命论”每天都在上演。2020年之前,距离瑞丽市区9公里的大等贺村,很多村民会到100米外的缅甸承包土地种植玉米和香蕉,遇到婚嫁、丧葬,两边也会互相走动:“都是亲戚,我们也从来没觉得是在和另一个国家的人交往”。

但疫情期间,铁皮墙在田坝间横空竖起,如今没有任何会拆除的迹象。

战争打响后,像之前一样跨过两国的田坝自由走动更是奢望。高耸的铁丝网以前所未有的姿态再造了村民们的国家和边境意识,也迫使他们接受了嫁到隔壁缅甸村庄的女儿再想回来只能通过办理通行证,绕道国门,经历排队、出关、检查、入关一系列流程。

李春花十几年前无意中嫁到了缅甸,那时候结婚只需媒人和父母做主,甚至都不用身份证。但在缅甸,作为一个普通农妇,她始终被排除在国家行政体系之外,无法入籍。不过阴差阳错,这次战争打响后,她的中国身份使她相较缅甸边民更容易在国门通行。

战争下,在瑞丽,以“边民互市”为目的的小国门迎来了新的机遇。每天下午2至4点是高峰期,熙熙攘攘的载货摩托车队会在小国门排队入境、出境。

李春花最近几乎每天都会从姐告口岸往返中缅两国,她从缅甸带来药膏、水果干、瓜子交给中国超市的小商贩,再从中国超市批发购买方便面、矿泉水、蔬菜、香烟甚至药品带回缅甸,其中药品最赚钱和畅销。每次带货她能挣30到40元人民币,相较于在姐告以及瑞丽打工的缅甸人,她认为这已经是高薪了。

姐告口岸所在的瑞丽,曾经是云南拥有最多缅籍劳工的城市,在瑞丽的缅甸人,女性主要做服务员,男性则从事诸如建筑、下水道处理等重体力劳动,甚至因为外包和中介公司的存在,瑞丽市99%的环卫工人都是缅甸人。

但后来防疫叠加战争,80%的外地商人离开了瑞丽,大量店铺、餐厅倒闭,这座边境小城由前几年的喧嚣变得冷清。冷清也削减了缅甸人的工作机会。加上战争导致的出境困难,据多位瑞丽人的估算,瑞丽的缅甸人可能已由疫情前的12、13万人锐减到了现在的2、3万人。

“难民营”与铁丝网李佳明在南伞口岸经营了8年包子铺,2020年疫情后缅甸人无法入境,他的营业额下降了三分之一。自认为很擅长和缅甸人打交道的他,如今非常希望缅甸难民可以入境中国。在他看来这可以让南伞镇再度回到疫情前的繁华。

据联合国难民署统计,2021年2月政变开始到2023年10月,缅甸境内有超过167万人被迫逃难,而自2023年10月27日以来,又有20万缅甸人被迫流离失所。

但与以前不同的是,2015年和2017年的战事导致大量难民入境中国,但2020年之后,中缅边境线高达两米的铁丝网拦住了缅甸难民的去路。在缅甸网络上流传着有难民想翻越铁丝网进入中国,但被中国军警释放催泪瓦斯驱离的片段。

南天门所在的群山,山脉中也有一条明显的分界线一分为二。这道双层铁丝网每隔几米远便插有一面中国国旗和相应的照明设备。夜晚,照明设备启动,使蜿蜒至山顶的边境线格外清晰。

在这条边境线所在的山脚和半山腰,有大量红色和蓝色的帐篷紧紧挨着铁丝网依山搭建,当地人表示,这就是缅甸的“难民营”。透过铁丝网可以清楚看到,这些逃至边境线的难民包括了不少婴幼儿和老人,年轻人会手提红色塑料桶去山坳里取水,帐篷中则用手机放着中文和缅语的广播,白天甚至能看到儿童在山上来回奔跑的身影。

军事冲突导致的难民潮不止分布在南天门山脚下。从南伞口岸出发,沿着边境的铁丝网一路可以走到南伞镇的另一个国门——125国门,后者此时成为了难民躲避战争的可依之地。铁丝网内侧稍显平坦的短短几公里地带内,大量缅甸难民扎营居住。

对于缅甸难民,2023年11月16日中国外交部曾经表示:“出于人道主义和胞波情谊,中方妥善安置缅方入境避战人员并全力救治伤病人员。”这一点得到了南伞相关医务工作人员的确认,该工作人员表示,对于即将生产的缅甸籍孕妇以及病情严重的病人,基于人道主义精神,中国政府均会同意他们入境并同时允许一名监护人与该病人随行,南伞镇和临沧市的医疗机构则会给予相关救助。

不过,战争打响以来,究竟有多少缅甸人进入中国,官方没有公开任何数据。

灰色的边境生意在畹町,边境城镇的衰落更加明显。

建于1938年的畹町桥是二战时中国与国际往来的唯一陆上通道,距离畹町桥仅200米的中华民国中央银行畹町分行旧址陈列着小镇曾经的荣光。而对面的缅甸棒赛镇,比瑞丽对面的木姐拥有更多的“金三角”传说。

杨晓东是一名中缅混血儿,母亲来自棒赛。在畹町,他与姐姐姐夫一道经营一家民宿。令人意外的是,他表示民宿在疫情期间也客流不断,客人来自中国各个省份,以湖南、湖北、江西、福建居多,多是年轻人。

杨晓东虽然没和前来投宿的人有过太多沟通,但他凭经验认为,至少有90%的人是以畹町作为落脚点,随后入境缅甸,从事电信诈骗。

畹町与棒赛之间有一条不知名的小河,最宽处仅有三四米,狭窄处不到一米。紧挨河岸的是密密麻麻的两国边民住宅。两岸的民房甚至触手可及。“疫情前铁皮墙没建起来的时候,打开窗户,我们都能看到缅甸人吃的什么,也能听清他们的讲话”,一位畹町镇的居民表示。

如此近的距离,棒赛的一举一动都尽收畹町人的眼底。“这三四年来,那边(棒赛)晚上经常放烟花,一放烟花,我们就知道诈骗团队又搞到大单了”,一位居民表示。

“打击电信诈骗”也恰恰是此次同盟军发动“1027”行动的理由之一。

除去近几年兴起的电信诈骗,2014年之前,玉石、毒品和军火交易都隐藏在这座边境小城,是两国涉黄、赌、毒的主要交易地带。本地同样有名的称号还有“小香港”——昔日交易产生的巨大利润使畹町在十几年前曾是中缅边境线上最富饶的地区之一,

玉石商人丁建国回忆畹町曾经的繁荣时说,1990年代,当其他地方的每月工资只有几百元时,畹町的人均收入就已经达到了2000元人民币。于是,1990年代末高中毕业后,他毫不犹豫离开家乡德宏州的陇川县,只身来到了畹町。

而在畹町的早期经历让他终身难忘。“当时我在一家经营玉石生意的商号当会计,我身边的同事没有一个不吸毒的”,他说。

甚至直至今日,毒品都是这座边境小城挥之不去的梦魇。

丁建国当年曾共事过的同事已经有7位因常年吸食毒品去世,剩下的还有多人至今仍在靠毒品续命。

在畹町,大烟和海洛因是最常见的两种毒品。在丁建国的介绍中,因大烟售价便宜,经济条件一般的人更容易对大烟上瘾,而随着吸食量的增大,在无力负担相关费用时,很多人会转而吸食海洛因。“这是因为海洛因的成瘾性远高于大烟,一开始20块人民币的海洛因便能满足大烟成瘾者的需求,但这仅仅是开始,随着毒品剂量加大,吸食者便落入无底洞。而为了从缅甸拿到售价便宜的毒品,很多人会铤而走险。”

因为与缅甸仅有一河之隔,所以即使“动态清零”期间铁皮墙叠加铁丝网让两国边界“连个苍蝇都难以非法穿越”,毒品交易却从未终止。

仅据公开报道便有如下案例:2023年10月23日,畹町出入境边防检查站联合瑞丽市、宁夏吴忠市同心县警方破获毒品案件一起,缴获海洛因6.9公斤;2021年3月,畹町边检站缴获冰毒12公斤;2020年5月,畹町边检缴获海洛因7公斤……

而巨大的利润驱使着畹町的毒品走私方式花样频出。据丁建国透露,畹町口岸海关一位负责卫生防疫的工作人员2020年后因无法前去缅甸交易和吸食毒品,而别出心裁的用鱼钩跨越界河交易毒品,事发后在当地引起轰动,多位常住畹町的商人也都提到了这一事件。

此外,科技进步也让毒品交易变得便利:买家用微信或支付宝转账,贩毒人员将毒品藏于无人机内,空中投放至特定地点。更有甚者,在人迹罕至的边境线两侧,有人直接将毒品从缅甸扔到中国境内,或是用地道穿越……

在瑞丽和畹町的多位玉石交易商人看来,战争并不那么令人焦虑,因为对于跨境贸易来说,和平时期有和平的玩法,战争时期则有独属于战争的规则。包括毒品在内的各种交易产生的利润,是缅甸战争得以持续的永动机。“这取决于你想发战争财还是和平财”,一位不愿透露姓名的商人表示。

因为战争,现在大米、白糖、食盐和药品在木姐以及周边的缅甸城镇都是紧俏商品。货物跨过边境线后,出售价格会翻一番。比如,在中国,大米每500克的售价为3.5元人民币,但是运到木姐,则会上涨到8元每500克。

如果能想办法逃过中方的关税,打通缅甸军政府,以及找到在缅甸境内位高权重的人,将物资运输后成功在黑市销售出去,商人会获得超高的利润。但这需要铤而走险。

刘立权在2000年辞去了云南某边境县城财务局的铁饭碗工作,在这之前,他是瑞丽市下辖某边境小村庄的第一个大学生,1987年大学毕业后被分配到政府部门,2000年辞职时已是财务局的一把手。辞职后他选择加入了瑞丽口岸的走私大军。对于当时的决定,他表示,那时候在财务局即使做到局长的职位,每月的工资也不到1000块人民币,但是从事走私活动后,他每晚的最低收入都超过了1000元。

他甚至表示,在他所在的小村庄,大学生远没有走私商人受人推崇,“这就是当时边境线的现实氛围,走私再平常不过了”,他说。

而在走私队伍的流水线工作中,刘立权的工作内容相对简单。他只需每天晚上开着加装了铁板的面包车,在既定的位置偷渡过边境线,从装满橡胶的缅甸货车上将橡胶卸载到面包车上,然后蚂蚁搬家似的通过面包车将整车厢近30吨的橡胶偷运到中国。这种偷渡操作只能在夜晚悄悄进行,而运完一车厢橡胶,需要多辆面包车车主和搬运工人整晚劳作。

“当时在缅甸橡胶是每吨8000块人民币,但是运到中国后可以卖到每吨12000元”,刘立权说。超高的金钱回报,让他觉得这种冒险非常值得。而这一偷渡线路和偷渡方式,反向同样可以发挥作用,譬如,从中国偷渡到缅甸的商品多是白糖、大米以及香烟。

王美娟来自湖北武汉,已经在缅甸做了近十年的香烟生意了,她自称在拿到烟的那一刹那便可以快速分辨出香烟的真假。据王美娟描述,在缅甸流通的中国香烟90%以上为假烟,而即使是假货,走私后,也可以在缅甸卖出超高的价格。“比方说“云烟”,假烟在中国花25块就可以拿到一整条,但是在缅甸能卖到75块人民币的高价。仅一条烟就可以净赚50块人民币”,她表示。

但是疫情开始后,因为严格的边境出入管控,迄今王美娟也没有回到过缅甸。对于她的香烟店铺在缅甸的情况,她很笃定地表示那里肯定早就被当地居民抢劫一空了,货物损失额将高达几十万元。

但在缅甸做生意是否有安全顾虑?王美娟觉得“一点都不危险”。

刘立权的妻子也是同样的答复。她的生意经是政商关系。

她和初中同学在木姐经营一家赌场,每张赌桌每周需交给政府军超过10万元人民币“经营费用”,按时交钱后,缅甸军队会为赌场及赌场老板提供人身保护。因为与军政府交好,她的同学在保有中国国籍的同时,已获得了合法的缅甸身份。

“战争催生贸易,贸易反哺战争”

中缅双重身份,几乎是每一个成功的边境商人的标准配备。

1940年代初,刘立权的外祖父在缅甸密支那经营一家商号,还曾通过商号接济过当时的国民政府远征军。后来他回到中国,又在文革开始前因曾和国民党有过接触望风而逃,到缅甸成家立业,前后养育了7个儿子。这7个儿子的子女则分布在包括密支那、仰光、曼德勒在内的多个缅甸城市。

错综复杂的血缘网络让刘立权的一些亲人“有权有势”,他表示他有两个表哥在棒赛曾涉足电信诈骗和贩毒业务,但因为祖上的中国血统,叠加少数民族景颇族——也就是缅甸的克钦人——的身份,他们成功“洗白”,还在瑞丽购买了别墅。另一位堂兄据他所说则是中国国籍,改革开放后偷渡到缅甸做生意,之后因各种机缘,外加在缅甸的亲戚帮扶,结识了后来投靠军政府的克钦武装头目丁英,还做过他的参谋长。

“这就是为什么每次缅甸打仗的时候,中国政府从来不撤侨,因为大多数在缅甸的中国人同时也是缅甸人”,刘立权说。他自己甚至也曾拿过缅甸身份,但他的两国掘金之路因为一次车祸而中止:一次走私途中他驾驶的面包车因超重侧翻,刘立权的一条腿因此截肢。之后他再也没去过缅甸,缅甸身份也随之失效。

按照他的说法,发生事故不久前,当时的瑞丽首富,被称为“景颇族第一代商人”的董勒成曾邀请他加入自己的公司,管理负责走私业务的车队。但刘立权说自己拒绝了,在他看来,见不得光的地下生意需要低调,树大必然会招风。

但往后经年,对自己当年的选择,他偶尔也会感到遗憾,妻子语带抱怨,将他当时的决定归结为“懒”加“胆小”。但刘立权有自己的解释:“像我这种读书多的人都会东想西想,想得太多,机遇就转瞬即逝了。而如果什么都不想,一心发展事业,边境线上遍地黄金,我的腿可能也就不会断了”。

在这一点上,刘立权与他初中尚未毕业便开始在边境线闯江湖的小学同学刘彦民形成了鲜明对比。

现在的刘彦民已是其所在乡镇的首富,在乡镇所在的地级市购买了多套别墅。对于财富积累的源头,他表示,敢于“做常人不敢做”是最关键的一步。1998年,去亲戚在缅甸开的养鸡场打工是刘彦民第一次踏上缅甸的土地,之后他开始尝试主动和缅甸士兵、军队人士打交道。2005年,在缅甸“混”了7年后,他遇到了自己的贵人——缅军的一位陆军上校。在送给对方8万元人民币后,他用120万人民币的价格“优先”承包了一座山头,行业内的话术为“做山”,即开采山上的木材。据他说,陆军上校甚至拨给他一个由十几名士兵组成的护卫队,保护他的人身安全并协助他伐木。

这一生意模式的重点是砍伐山上的楠木、柚木、黄金樟和红豆杉,这些木材从缅甸走私到中国内地,每方木材售价能达到上万元,仅一座山头带给他的纯利润便有数千万。

“做山”生意一直持续到2020年年初,之后疫情爆发中缅边境线全线戒严,木材走私变得愈发困难。在这期间,刘彦民与其他几位同在缅甸“做山”的中国商人曾每人出资70万,把钱送给了中缅边境线上某边检站的站长,站长同意为他们把货运通道打开四个夜晚,这四晚足够上万方木材偷偷运入。

但时运不济,云南省政府下派防疫人员对边境线进行了严密巡防,刘彦民的70万被迫打了水漂。而在疫情结束后,边境线的铁丝网依然矗立。“生意越来越难做了”,刘彦民说。

但在新一代商人程建忠看来,像刘彦民这样的“老一辈”边境商人注定要被淘汰或被逮捕,“现在是什么时代?法治时代!走私那一套可是犯法的”,他说。

程建忠仅在2024年1月9日一天内便穿梭于畹町、姐告、那邦三个口岸之间,全程往返570余公里,分别应付对面同盟军、缅军和克钦独立军的生意。对于这种疲于奔命,程建忠解释称他要与善变的缅甸地方政府抢时间,以尽快收回投资成本。而他也将自己的行动路径戏称为“在边境线追着战火和金钱奔跑”。

对于这种境况,一位玉石商人直指:“战争催生了贸易,而贸易则反哺战争”。

而程建忠的说法是:“二者你中有我,我中有你”。

程建忠来自湖北荆州,与土生土长的云南边境商人不同,他的选择偏向于保守。2018年程建忠在老乡的带领下去到缅甸北部的克钦邦,与人合伙承包了一座小型铁矿,但突如其来的疫情让他的铁矿“回本”之路变得遥遥无期。到目前为止,除去承包铁矿的钱,他与合作伙伴还额外投入了上百万元用以修路。“缅甸常年打仗,路都被炸毁了,如果不修路的话,货运卡车每天的运输距离只有不到30公里。修好路后,运输效率会大幅提高,而在缅甸做生意,需要与地方割据势力打交道,抢时间非常重要”,他说。

“抢时间”的说辞也得到了刘彦民的认可。“缅甸人不太讲信用,今天可以以100万的价格把这座山承包给你,明天就能以200万的价格承包给别人。所以在他们翻脸不认账之前,我们需要以最大的效率、最快的速度把货物运到中国,否则绝对会节外生枝”,刘彦民表示。

战争期间,“翻脸不认人”的几率大幅提高:“卖更多的资源,拿到更多的钱,才能更好地养军队,对缅甸人来说,这是战时需要”。因此即使刘彦民有地方武装的关系,特殊时期仍不敢大意。

程建忠最焦虑的便是货物通关不顺畅。2023年下半年,他奔波在中缅边境线的各个口岸,冒着可能随时遭遇炮弹的危险,试图快马加鞭将矿石运出缅甸。其中最重要的口岸之一,是与克钦邦接壤的盈江县那邦镇。

那邦镇的对面就是克钦独立军(KIA)控制的拉咱(Laiza)。克钦独立军是缅甸抵抗武装中最重要的力量之一。也因为这一通道长期并非缅甸中央政府控制,中国政府只将其定性为通道,而非口岸。但通过这里,每天都有几千吨铁矿石在缅甸粗加工成粉末后进入中国,然后进一步被运输到昆明,24小时接连不断的卡车车队让这座仅有2000常住人口的小镇看上去颇显繁忙。

那邦镇距离盈江县城以及克钦邦首府密支那都只有90公里路程,但中国一侧的90公里几乎全是盘山公路。当地司机介绍说,这段盘山公路有超过800个弯道,大大降低了汽车的行驶速度,因此,作为通道的那邦,能够通行的货物量极为有限,这也无形中增加了中国商人的竞争压力。

“为了让我们运送矿石的货车能排上队甚至能排到车队的前边,我们几乎每次都需要向缅甸士兵行贿”,程建忠表示。“几年前可能只需要几百块钱或几箱啤酒,但现在军队的胃口已经被中国商人喂大了,我们被索要的钱财越来越多,这导致现在我们在缅甸的投入被迫越来越大了,”他说。

对于程建忠这样的外来者,建立根基并不容易。做香烟生意的王美娟,她的丈夫此前在木姐经营一家塑料厂7年。战争开始后,因为没有过硬的军方关系,塑料厂的运营备受限制,断电、停工成为常态。2023年年底开始,王美娟的丈夫不得不频繁飞往老挝、越南,以寻求新的厂址。

曹伟来自江西抚州,在老乡的带领下已在盈江县做了9年服装生意。但在他看来,中国的消费市场现在已经饱和,不管是电商还是实体商业都难以再取得突破性发展,甚至连维持现状都在变得愈发艰难。因此,他将目光瞄准了缅甸。

但同样作为外域商人,他不敢在缅甸境内贸然投资,因此他的第一笔跨境生意是凭借在盈江县的营业执照,带领同样想开拓缅甸市场的中国人在战争时期合法跨过国门前去缅甸考察,每人每次收费2000元。而多次往返缅甸后,他得出结论:在政局不稳且缺乏人脉的前提下,不宜在缅甸大手笔投资。他准备接下来先批发矿泉水、方便面、女性化妆品之类日用品,跨境那邦进入缅甸贩卖。

“去那邦的路非常不好走,而越不好走,去的人就越少,蕴含的机会则越多。战争创造了需求,相对于中国市场的内卷,我相信在缅甸可以大有作为”,他说。

在刘立权眼中,这种“小本买卖”永远无法彰显边境线的魅力,抗风险能力也差,稍有不慎便会血本无归。“求稳并不适合边境商人,中缅边境线上,就是要依靠缅甸政局的混乱发财”,他说。

作为在边境线成长起来的人,他对于缅甸的局势有自己的看法:“缅甸这个国家永远处于打仗-和谈-休战-打仗的死循环中,但这个国家又是一块宝地,资源丰富,有大量的铁矿、稀土矿、锡矿,而且土地广袤肥沃。只不过,缅甸人很懒且目光短浅。所以,如何物尽其用,最终考验的还是中国人的智慧。”

这一说法得到了很多商人的认可。这些人同时笃定:战后缅甸肯定需要发展经济,而发展经济则势必要从中国借力。“所以战争财与和平财其实是一体的”。他们觉得,战争中缅甸各方都要通过卖资源给中国商人获取军费,而战后的和平发展时期,同样需要中国商人助力其贸易和资源开采。两者有周期性。

“我们能做的就是在和平时期搭建人脉,在战争时期把握机遇”,谈到缅甸生意经,一位边境上的中国商人表示。

为保护受访者,文中受访者采用化名。