「無論你是不是這個國家的人,都可以監督民主的產生。」

端传媒记者 夏野 发自台北

颜色台湾大选投票日夜晚,我同香港来的朋友青川,搭计程车前往民进党竞选总部。九时许,结果已经落地。在司机旁的小屏幕上,正播放著选票实时数据。我们在车上闲聊著总统选举票数,一头白发的司机静静听著,突然悠悠搭话:国会议席还是国民党多一票啦,顿了几秒又道:是年轻人不懂啦。

我想这个“年轻人不懂”,说的是民众党的支持者。这是我第一次来台湾观选。在我踏上台湾这片土地后,第一个想解决的困惑便是,我觉得自己很难理解柯文哲现象意味著什么。于是,1月12日选前之夜,在三个阵营造势场之间,我选择先来到凯达格兰大道,民众党的冲刺现场。

凯道座落于总统府前,原名是“介寿路”,意指为蒋介石祝寿。凯达格兰为台湾最早的原住民族,2016年政府改名凯道,以示对原住民文化的尊重。在1月11日民进党造势大会上,赖清德在这里喊著“台湾不走回头路”。

翌日,同一条大道变成另一种风景。我从捷运站往凯道走,沿路几乎都是35岁以下的年轻一辈,也有不少新手父母推著婴儿车或抱著宠物融入人海。虽知柯粉是年轻人居多,但当我真正来到现场,仍被这蓝绿色人海震摄。

人海外围的街道上,有人摆摊卖应援头灯。蓝绿色的小草形状,一路上随处可见。人们的头上和鸭舌帽边,也长出鲜绿小草。除了常见的小旗帜,支持者们也挥舞著充气棒球加油棒。这些选举应援物件很吸睛,我仿佛走入K-Pop演唱会现场。在集会现场外延,不时有年轻人自发高喊口号,不像民进党集会那样,支持者通常是被动回应主持人的呼叫。

前一晚民进党造势晚会的现场设置,是将舞台放在凯道的一端,背靠总统府,面向宽阔笔直的凯道。柯文哲的现场,则是在凯道中间设置高台,群众四面环绕。聪明的设计,让政治人物在催情催势的场合从人群中走出,激发最大的情绪动能。

这些天,我脑中囤积了许多对柯文哲的疑惑,触动那些不解的关键词包括厌女言论、蒋渭水的民众党、民主小草等。而在民众党造势现场,写上告白台湾的白纸,网络中“KP白纸运动”的标签,也让我数度神回对岸的乌鲁木齐中路们,也想起许多消失的、离散的、创痛累累的人们。

“白纸人人都能用”,柯的支持者如是说。反对者则认为,在政治竞赛中,挪用、窜改已有名词,是不尊重历史和他人伤痛之举。如果我们回到白纸运动本身,那是中国疫情封控三年,2022年末因乌鲁木齐大火点燃的反抗行动。这场运动吸引全球视线,被视为中国八九后最大的民间抗议,后续影响仍在发生。尽管什么都没写,举著白纸的人们仍会被政权打压、清算。通过这场选举,我才发现原来那些无比珍贵的声音,不仅会被威权压抑,也会被民主的多元重塑。

思绪回到现场,柯文哲的支持者正将凯道铺满。他们的呼声此起彼伏,热情鼓噪。我逐渐感到泄气。同行的台湾朋友阿叶反感柯文哲,决定将总统票投给民进党,仍在犹豫政党票(不分区立委)要不要支持小党欧巴桑(小民参政欧巴桑联盟)。来到柯文哲现场的阿叶,身体蜷缩,她说这和去国民党现场是很不同的体验(尽管她没去过),“觉得(这里)有些人(有差不多的价值观),应该是和自己站在一起”。尽管心绪复杂,她也能理解这一切是怎么发生的,年轻人们成长于民进党时代、对民生问题感到不满、没有经历过太阳花运动,厌恶两党恶斗和意识形态挂帅,于是支持柯文哲。这些脉络我可以理解,但感性上却觉得很难接受。

另一位同行的朋友出生中国大陆,熟悉中港社会变迁,近年将生活重心转移到台湾。她对这一切倒是平静,觉得我的困惑惆怅是矫情,认为有第三势力出现是民主社会的模样,也是台湾民主进程的必经之路。

我想起前不久的香港区议会选举。若你初抵香港,只看街头文宣,铺张在马路边的巨幅广告和横幅,以至地铁站的广告灯箱,都在告诉你这将是场激烈盛大的选举。套用官方的话语,香港新选制是五光十色。但这么用力布置选举氛围,结果却是沉寂,投票率突破香港主权移交以来新低。反观台湾,至少不是只有一种颜色,也不只有一种声响。如果觉得两个颜色陈旧,就添上一笔新的色彩。或许这就是民主。

“香港(选举)是一个尸体,但搞得像活得一样。”阿泽说。他20多岁,人生大多时间在中国大陆度过,现今在海外参与社运。选举前一周,从外国飞抵台湾。我们心里都清楚,往后的人生难以自由相见,台湾就像一片飞地,让我们相见畅谈。

我们都没有选票,也没有选举/投票的政治参与体验。他总强调自己是局外人,去到各个党的造势现场或竞选总部,他也心无波澜,冷眼旁观。“台湾选举对台湾有影响,但对中国没有影响,对我没有切身利益。我是来看他们怎么实践民主选举过程,大于结果。”阿泽也有自己的好奇,“(台湾和中国大陆有)很类近的文化和语言,没有太多障碍,但会有这样大的差距。”

选前之夜,阿泽来到凯道。他也讶异这里超高的年轻人浓度,尤其多数支持者是年轻男性。他对比国民党造势大会,“是一群老爷爷老奶奶,好像邻里邻社组团来的,旗子和衣服都搭配好的。”这让我想起在香港选举中,建制派亦同样擅长动用社团力量来组织投票。

相比我的郁闷,阿泽则很有兴趣与柯文哲的支持者聊聊。

和阿泽聊天的是三位男性支持者,他们彼此是好朋友。阿泽说他们眼中盛满期待且相信柯文哲能胜选的光。他们认为蓝绿两党互相抹黑打击,一直在吵一个“伪命题”——两岸开战根本不会急迫到来。而柯文哲,是中坚力量、务实,不讲统独,谈具体问题,任职台北市长期间清廉,做技术性官僚。

至于厌女言论,他们不反感吗?他们承认柯是有问题的,但人总是会犯错,政治人物不是神,有改正机制、以后重新学习就好了。他们还认为,党内有很多女性做关键位置,这就说明民众党也在注重性别议题。他们又反问,民众党真的厌女吗?

战争,也是一个具有关注温度差的话题。几乎见到每一位台湾朋友,我都会好奇对方怎么看战争。一位朋友说自己乐观,短期内不会打。这可不是阿Q精神,他洋洋洒洒抛出地理、洋流等分析,我听得津津有味,差点也将战争忧虑抛诸脑后。我与阿泽分享这些理性分析,阿泽毫不犹豫地说,威权是没有理智的。

与阿泽聊天的一位柯文哲支持者出生于1998年,他说从小对自己的国家就没什么认同,也没有骄傲之处。阿泽对他说,台湾被视为华人社会的民主灯塔,是唯一有民主的地方。年轻人听到这话很惊讶:是喔,我都没有想过这个问题。

阿泽想起,在自己目前生活的欧洲国家,他认识一位学艺术的台湾年轻人。对方说许多台湾年轻人都是去咖啡店,心中无政治。她来到外国才发现,大家都在讨论俄乌战争、气候变化。她心想台湾是不是没希望了,年轻人都不关注政治了。

今次总统选战结果可以看到,民进党取票比上届减少200万,票数被视为分流到了民众党,“他们没有弃保,坚定投给民众党。执政党不应该(为胜选)感到开心。”在阿泽看来,民主的方式不只是看结果,更应该看到的是民意的反应、民意有什么变化。

其實阿泽对造势现场并不感冒。

民众党造势现场人山人海,阿泽觉得一股像抖音神曲音律的歌曲钻进了自己的耳朵,“是蛮好听的旋律,现场有人舞动,像大型 show 场。”众人挥舞手机灯,给政治明星应援、打气。看著支持者投射自己的情感和期待,他怀疑严肃政治在这一刻只是为了结果,用泛娱乐化的方式将政治扁平化,“国家切切实实要解决的问题,在这一刻都消失了。这一刻让我有点害怕,政治怎么变成这样。”

阿泽也在民进党竞选总部留下足迹。竞总被包装成墨绿色主调、棒球主题,墙体挂著闪亮的“Team Taiwan”。人们购买棒球外套、印有护国神山的 T 恤、彩虹毛巾等纪念品以表支持。候选人被设计为亲切的漫画形象,身旁站著一猫一狗。阿泽心里清楚,竞选总部、造势大会的设计是某种选举文化,也只是选举工程的一环。尽管候选人们也讲解政见、参加电视辩论,但他仍认为泛娱乐化的竞选会消解政治严肃性,某些现实的东西会被掩盖。

选举意义的真切在投票日当天显现。

1月13日下午4时,投票结束。全台有17795个投开票所,许多投开票所设立在小学。我来到台北市西区某所小学,这里有三间教室设置为票站。教室外的墙上贴著选举公报,白底黑字,选民可浏览候选人的学历、经历和具体政纲。

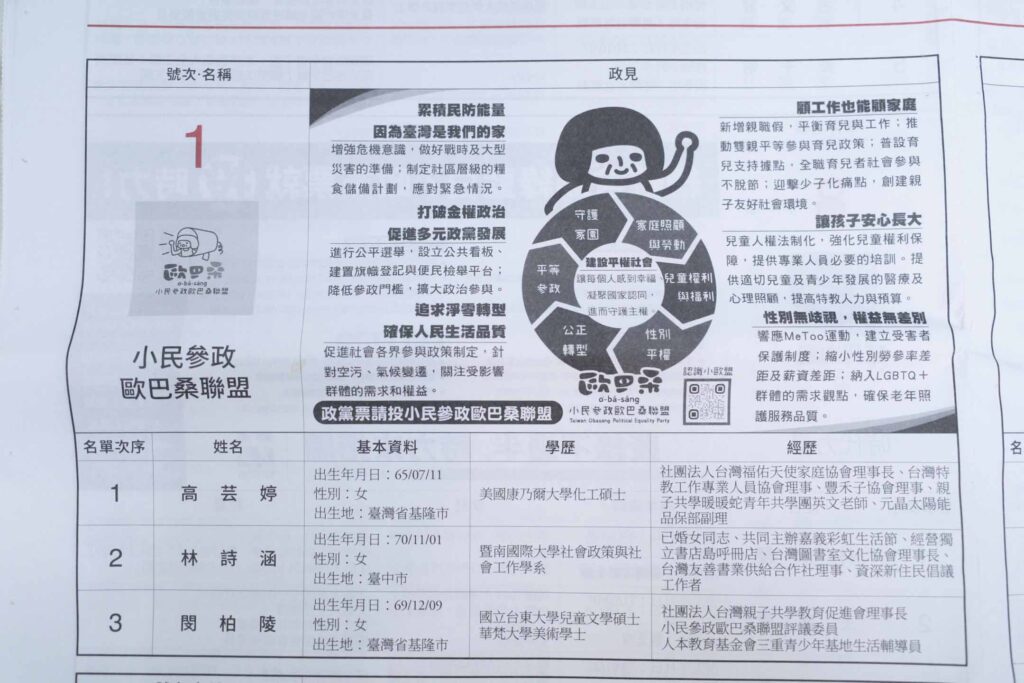

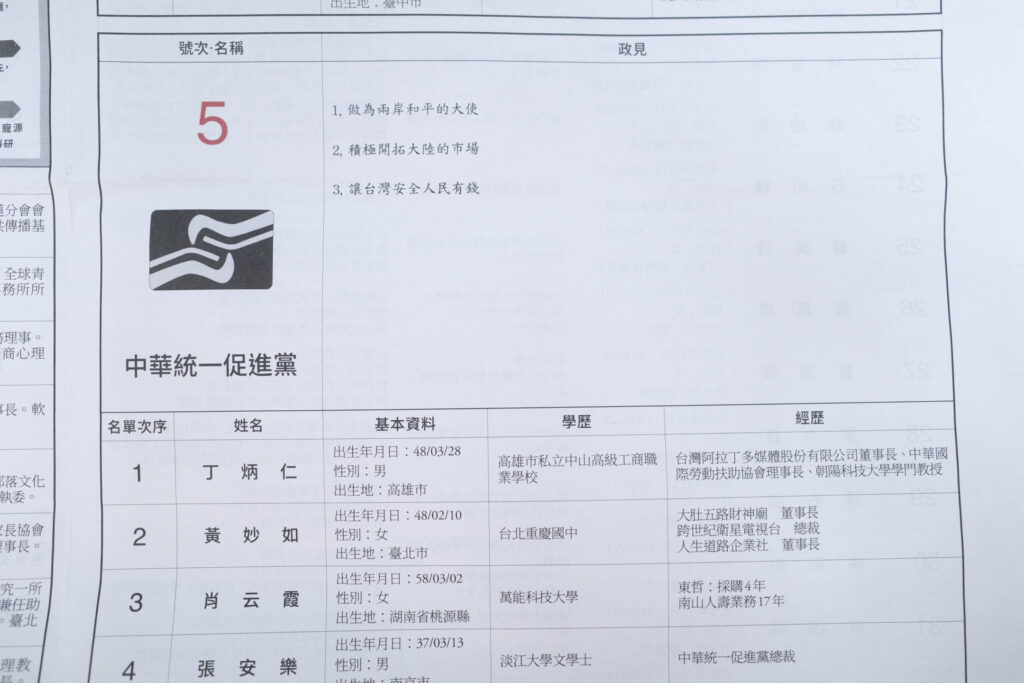

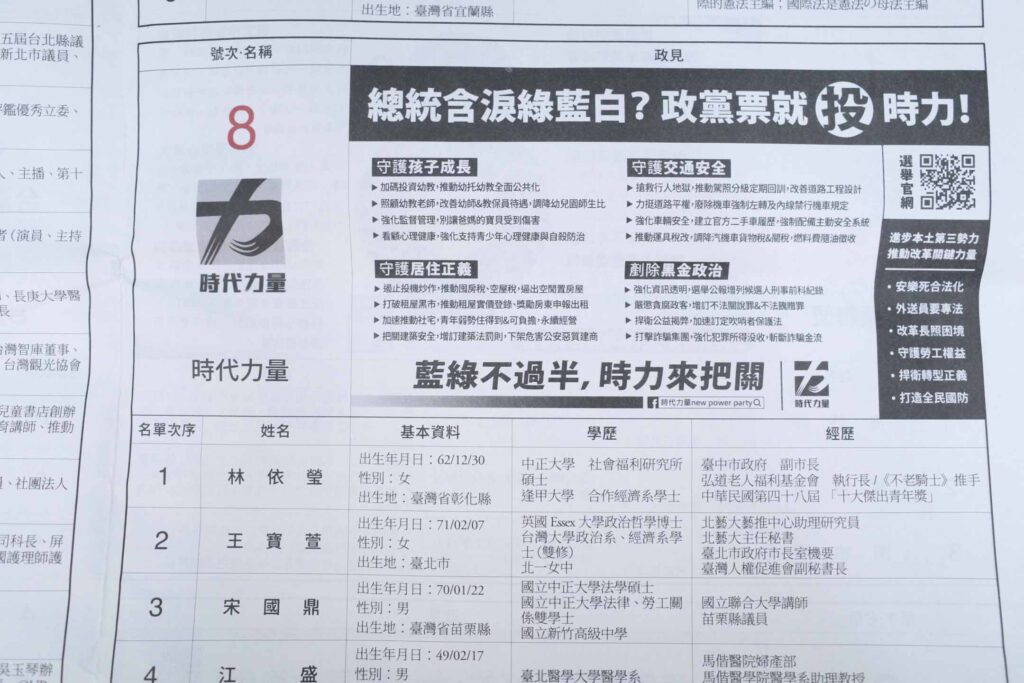

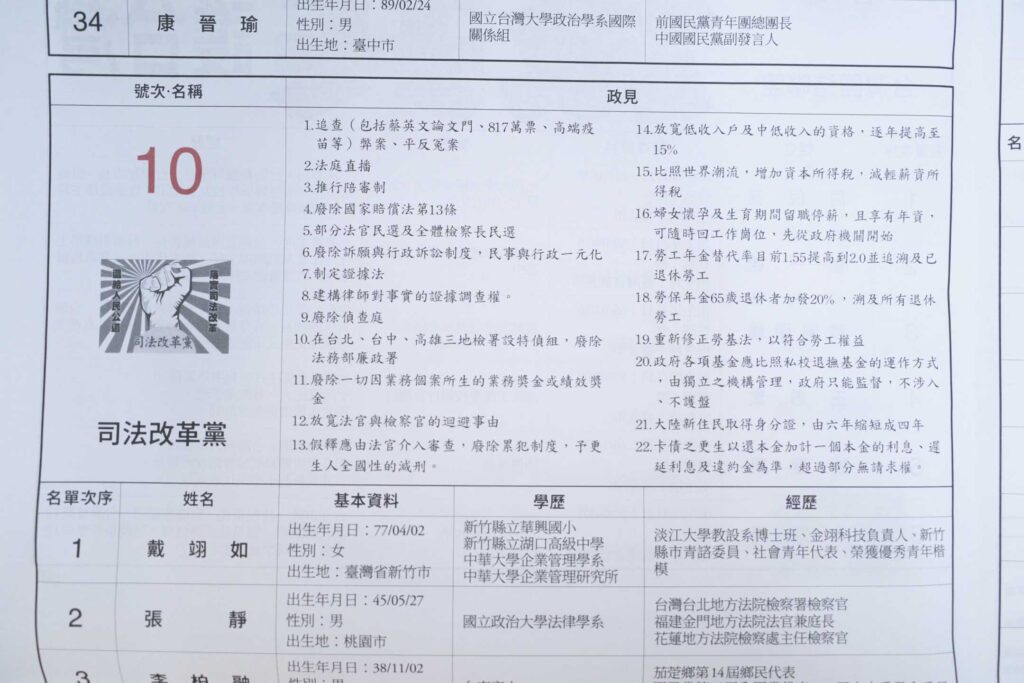

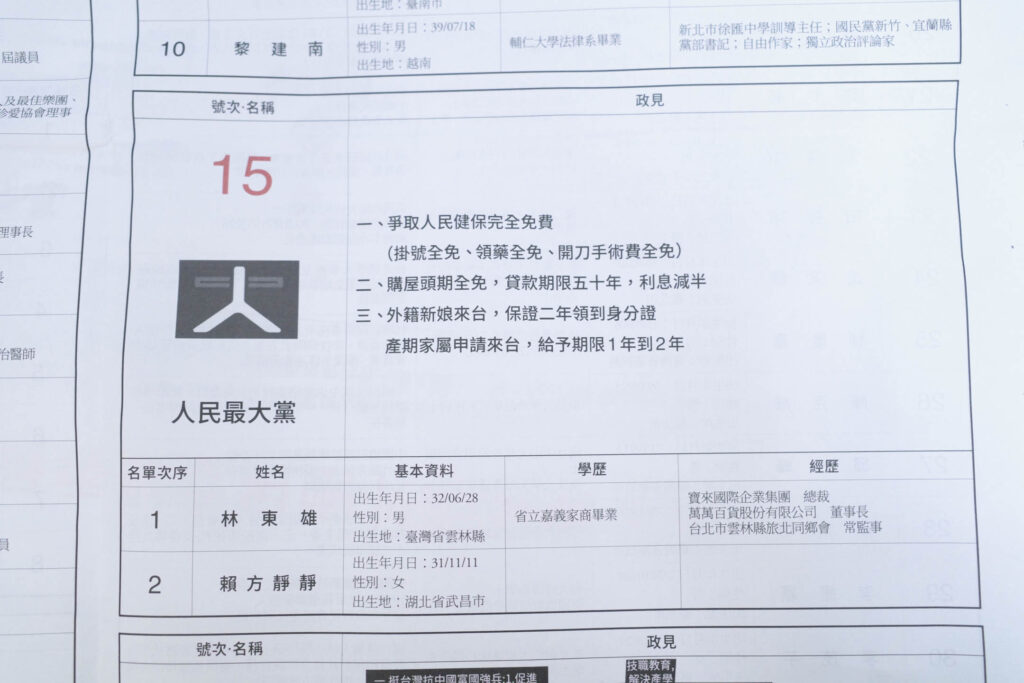

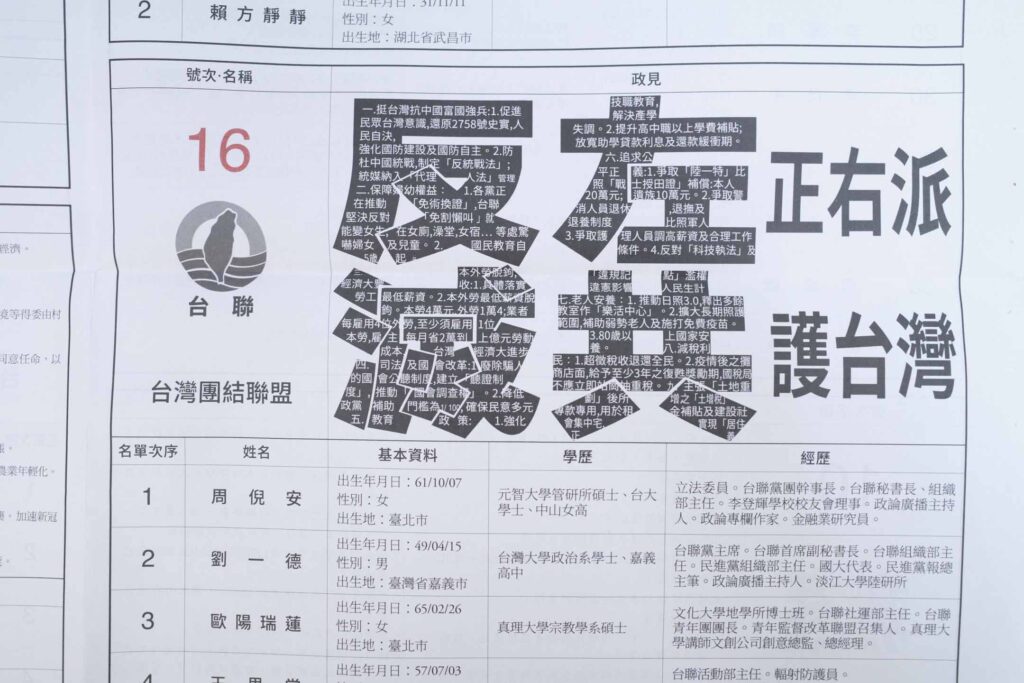

若平日没有紧贴台湾时政新闻,你很难在媒体(尤其国际媒体)的选前报导中看到众多小党的身影。公报打破了我对台湾政治的粗浅印象,不分区立委政党参选者,除了蓝白绿、一些更有名气的政党例如时代力量、台湾基进等,还有各式各样的小党,加起来共有16个政党。

公报上,小党们的政见内容设计多样,“小民参政欧巴桑联盟”、“台湾基进”的文宣,图文并茂,善用漫画和数据;也有极简文字风格,例如中华统一促进党写道:“做为两岸和平的大使 积极开拓大陆的市场 让台湾安全人民有钱”。小党政见百花齐放,议题无边界,有人关注民防能量、制定社区层级的粮食储备计划、关注儿童权利保障,大麻、代孕法制、吸烟草业、性工作者权益、开放大陆移工等议题亦在其列。

小党抓住阿泽的目光。阿泽参与的观选团拜访了“欧巴桑”,这是在2019年成立、首次参战立委的女性政党,以儿童和在地妈妈权益出发。他听来一个故事。在一个公园,孩子们都喜爱荡秋千,但秋千数量不够。有人提出设立计时牌,三分钟轮替。“欧巴桑”认为这是东亚社会深植的归训理念:要守规矩,没有站在服务对象——小孩子的视角来看待问题,三分钟是玩不够的。那么,民主社会该怎么解决呢?能不能协商呢?比如和下一个孩子说,自己想多玩10分钟,或许下个孩子原本也只想玩10秒。

“把小孩子当作人,这是对思维方式的挑战。”阿泽很认同“欧巴桑”的理念和社会触感,他觉得小党扎根民间,看到社会日常细微之处,挑战墨守成规的事情,是真实的生命体验。参观大党时听到的政策介绍,阿泽倒是没留下什么实际问题的记忆点,“大党弊病,太会宣传了。”

计票现场对普通民众开放。在计票区,总统和分区立委同时开票,由两组工作人员构成,并列左右。一组有5人,先从选举箱中拿出一张选票,传递到下一个人时查看投票选择,第三个人双手展开选票、高举过头,让后方民众可以监票,同时喊出投票结果,统计票数的人再重复喊出投票结果、在黑板上的计票单一道道画正字,最后有人接过选票进行整理。整个过程迅疾有序,工作人员声音洪亮,站在后方的监票民众可以清楚听到选票流向。

我所在的小学,三个教室都有民众监票,多是中老年人,有白发老人用手机录制监票过程。教室内有警力维护秩序。监票氛围肃穆又自然,仿佛这个片刻就是日常寻常一隅。投票日这天晴朗温暖,教室外头的体育场,孩子们在那儿打球玩闹。

当我和阿泽聊到监票体验时,他的眼睛终于炯炯有神了起来。阿泽印象很深,在计票之前,工作人员先宣读了一段话,之后在众人面前撕开封条,公示何谓有效票、何谓无效票。这是个神圣的仪式,阿泽紧紧盯著解说,将各种规则装进记忆,因为他也要参与监票。“这整个过程,在你眼前展开,一秒一秒,一声一声。工作人员是很卖力在做这件事,没有作假和欺骗,这是认认真真地运作民主。”阿泽声线溢出振奋,微微加快语速,“现场也有警卫维护治安。警察力量不是在干预选举,是在保护民主,能看到国家力量在选举中体现在这里。你在中国的选举中能看到什么?”

“电视台数据可能有注水。但现场是真实的,民主中的真实让我震撼。民意在被计算,能体现国家意志。(选举过程)这么赤裸地公开,这对他们是常态,但对我是很震撼的。”阿泽想像著自己早上出门投票,这张票下午就成为一道痕,“我作为公民的想法在民主实践中被尊重,这是我感动的,人是有人权的。”

在监票的过程中,阿泽终于从局外人进入到台湾选举,“这件事本身和我没关系,但我作为一个人,都能感受到人权被尊重。无论你是不是这个国家的人,都可以监督民主的产生。我有幸可以参与这个监督,能确保真实的计票,也会让我感到可惜,不能监督自己国家的权力。”

乐园大选日夜晚,民进党竞选总部外是庆典,支持者们一早塞满现场,人们脸上的神色多了安定和振奋。接近尾声,舞台高空喷射出彩色纸条,绿色配粉色,这是民进党的选举色调。逆光望天,好似一场漫天大雪。就著催情的呼声和音乐,让人不自觉沉浸其中。

散场后,香港朋友青川蹲下身,捡起几张彩色纸条递给我,我才看清一张长度约莫4 cm 、宽度1 cm 薄薄纸片,还印了选举口号“选对的人 走对的路”。

青川有些沉默,我们逆流往会场前方走去。我问她感受如何,她微微皱著眉眼,脱口而出:我好想有一个XX。其实我们平时鲜少直接聊政治,或许因为此刻我们不在香港,青川的思想才能挣脱公权力的枷锁。当我表达想记录下我们聊天的想法,她立马正色道:那我不能这么说了……我好想有一个乐园。

四年前的大选日,青川也在此地,她将对家乡的爱投注在另一个国家的民主参与中。今时今日,心情已截然不同,她觉得大选里没有香港焦点了,自己已不再贴近,成为局外人,“关心别国政事,其实也是有距离的。”直到青川在现场偶遇一位已在海外生活的香港朋友,他们关心著对方近况,我才看到她脸上的神情松弛了一些,眼睛闪著光。

在上届大选中,香港成为一大关键词。今天的香港在哪里?

如果你很用力地搜罗,香港还在那里。例如民进党现场,有著零星举著“Taiwan is NOT another Hong Kong”的牌子和挥舞黑旗的人,仍能引起不少注视,路过的人纷纷凑近拍照。但对比2020年大选的黑色元素,选举现场的香港身影微弱。媒体报导中,香港观选团近乎隐身,建制派被提醒不要观选,记协也不再筹办观选团。在台港人有对执政党的失落,也有继续支持的信心。

创伤和恐惧经已渗进大家的身体。官方活动结束后,许多人不愿意离开,摄像机和麦克风们捕捉著支持者的身影。青川、我和一位大陆朋友也没离开,凑在一起聊天。一位男子举著手机走近我们,不到两米的距离,镜头直视我们的脸,大家下意识地撇过头。

大选翌日,台北晴朗依旧。这是一个星期日,前夜的喧嚣停留在过去,街区弥漫著松弛的气息,选举氛围好似水龙头一样能被关上。我们随兴找到大安森林公园附近的一间咖啡店小憩。店内贴了许多独立音乐、艺术文化展览的海报,书架上躺著一些漫画、摄影书籍——台味十足。

这里却意外藏著香港:在洗手间内的踩踏式垃圾桶盖上,贴著香港如今已经不被允许公开说出口的社运标语。我和店员说:垃圾桶还蛮有意思的。店员一脸疑惑:垃圾桶(的踩踏位)是坏的,要用手打开盖子喔。我解释讲的是标语贴纸,转念一想,这个垃圾桶也蛮像香港的处境。店员笑笑说,对啊,坏了也不能随便丢掉。

我想坏掉的垃圾桶精神也不只在说香港。一个社会出现问题,不会一刀切地抛弃或改造。政权可以聆听各种意见、修修补补,政府出现问题也可以由公民社会、专业团体监督。颇有争议的候选人可以被选上,也会被投下台。

从一个沉寂的社会走出,我欣喜于台湾的吵闹。连日来,随意走进的台北早餐店、咖啡店、热炒店,都能听到人们在谈论大选,一杯啤酒下肚,聊蓝绿白,反思社会运动。那些声音让我的脑细胞获得新鲜氧气。曾经被对岸定罪的李明哲,可以在公开场合受访,无人打扰,不需要费尽心思专门找隐蔽场所。在大选日,人们在书店举办开票 party,共同度过选举结果揭晓的时间。而在香港区议会选举那天,我的朋友去探监,跑去参加 Pink Dot 活动,那里也是粉色庆典,就在前不久,香港立法会议员频频追击同志运动会。

我一直在想民主是什么,这个宏大的词语可以很复杂,也可以被政权随意定型。至少在这里,民主的日常是,谈论政治不需要避讳,不需要专门走进有颜色取态的餐厅才能嬉笑怒骂执政党或在野党。民主是可以吵吵闹闹,一张投票纸可以转化为切切实实的结果。民意可以挑战执政者,人民可以不关心政治,想关心的话途径也很多。民主是,如果不满意蓝绿,那你可以选择白色。总统结果尘埃落定,执政党可以通过民意转向反思自己;不分区立委小党全灭,社会便再讨论修改选举机制,调整政党票门栏。民主是,我们可以一起感受和思考社会该是什么模样。民主也不是一条完美无瑕的道路,但只要在路上,就仍然存有让社会更好的可能性。

“无论你是不是这个国家的人,都可以监督民主。”阿泽说的那句话一直盘绕在我脑中。对我来说,无论是不是这个国家的人,都能体验到民主社会中公权力的运作,能看见民间的回应,自由空间中会迸发出的多元声音,你的声音也被纳入其中。于我而言这是最宝贵的体验。