“房子车子工作孩子,在哪儿都一样。”

特约撰稿人 张大秋 发自河北雄安

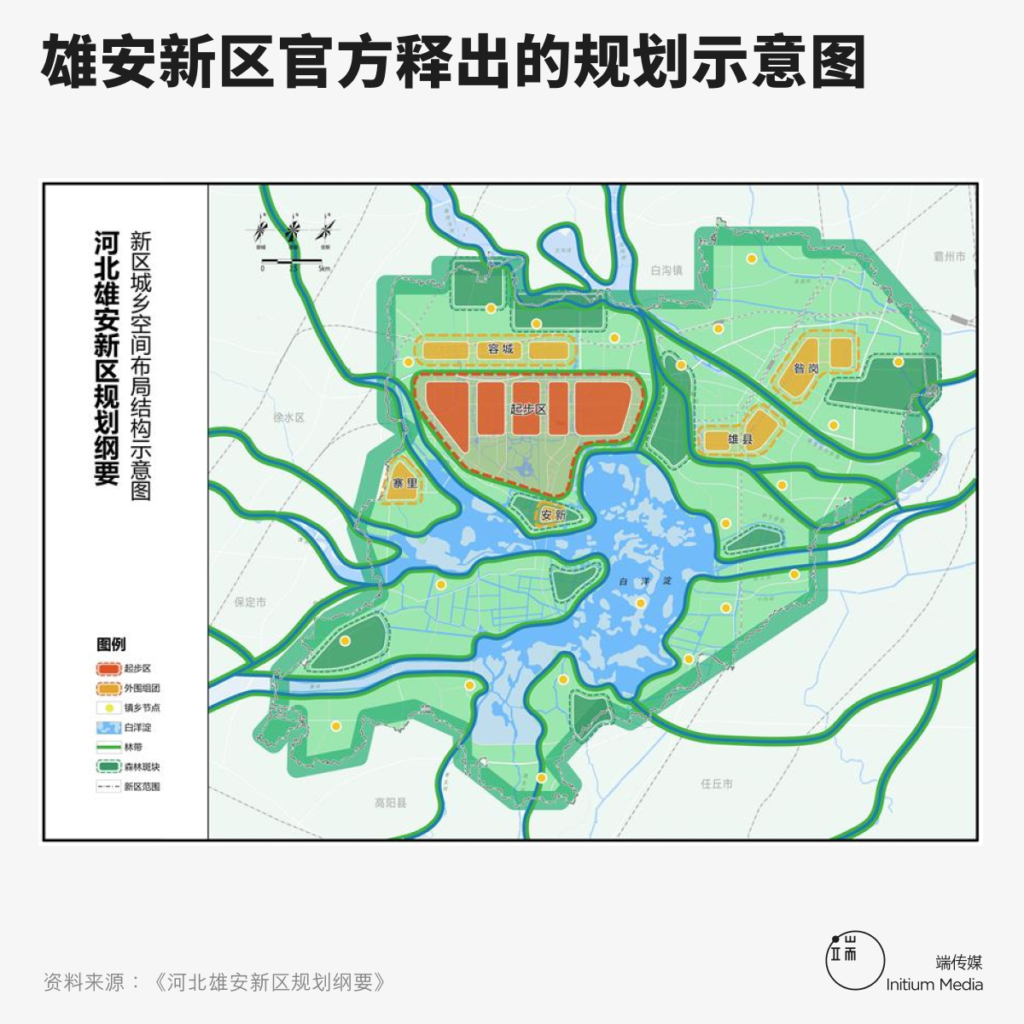

编者按:雄安新区于2017年4月1日正式成立,由习近平“亲自决策、亲自部署、亲自推动”。这座被中国官方冠以“千年大计”的国家级新区,邻近北京、天津,由开发上近乎一张白纸的雄县、安新和容城三县构成,它承载了习近平对于中国“大城市病”的解决之道,也勾勒出官方对于未来城市的想像。

端传媒于2017、18年多次探访雄安,记录这场自上而下的造城运动如何执行,又怎样影响身居其中的普通人。2023年,雄安新区成立六周年之际,我们再次探访雄安,看见新楼与旧人,亦看见在“中国梦”中沉浮的个体命运。

杨露想在雄安买一套房。

这是她2021年从北京搬到雄安之后的人生计划:买车、买房、生小孩。

如今,这个计划刚刚完成⅓。杨露和丈夫张均明在雄安容东租住一套120多平米的两室一厅。容东原属容城县,是雄安新区以生活居住功能为主的综合城区,兴建了大量为当地村民回迁建盖的安置房。

近百栋一模一样的高楼,排列在配备游乐场和花园的小区里。夜晚七点多,亮灯的房间很少,遛弯儿的人更少。无论是细弱的树苗、稀落的儿童玩乐声,还是棱角分明的台阶,都透露出一种尚未被柴米油盐浸泡过的簇新。

杨露邀请我去她家坐坐。家里收拾得干净敞亮,精装修的基础上配备简单家具,还有一间卧房专门用作健身室。

“都挺好的。”杨露笑道。她有一张好学生的脸,眉眼清秀,肤色白净,讲话时声音清脆,思路清晰。

杨露今年三十出头,河北唐山人,硕士毕业后在北京一家政府部门辖下的智库工作。工作不算忙,也不用坐班。虽然没有编制,但待遇、福利和有编制的同事一样。杨露和家人都挺满意。

工作搞定后,家人开始催她相亲,介绍了张均明。张均明是河北徐水人,在天津一家央企工作。杨露觉得“这人还行”,处着处着就谈婚论嫁了。

容西安置区的商场,人流疏落。摄:林文清/端传媒

然后出现了一个问题:婚后要在哪里生活?

如果选天津,买房很尴尬。张均明就职的工厂建在远离人烟的地方,如果在市区买房,每天上下班通勤要一个多小时。再说,杨露也不喜欢天津。

选北京吧,房子买不起,小孩养不起。张均明要保住在央企的工作,没办法平移到北京。

俩人讨论良久,张均明说:要不去雄安吧。

有那么点儿“智慧城市”的意思

杨露不了解雄安,只在新闻联播上看过。雄安是习近平2017年“钦定”的首都副中心、国家级新区。当年这一消息释出后,大量北京人连夜带着现金来抢购房产——那是房价仍蒸蒸日上的年代,官方旋即冻结了当地全部房产交易。

这波“炒房未遂”的热潮后,雄安渐渐淡出人们的视线。几年过去了,雄安到底建成什么样?杨露和张均明决定考察一番。

2020年10月,他们驾车来到雄安。

“土,漫天的土。”这是杨露对雄安的第一印象。到处都是建筑工地,每一辆车身上都积了厚厚一层土。她和张均明开玩笑:“要不咱们在这儿开个洗车厂吧。”

那时的雄安确实乏善可陈。大部分地区保留着容城、雄县和安新作为中国县城的本貌,此外就是大片建筑工地,唯有一处不同——市民服务中心。那是雄安第一个大项目,耗资8亿(人民币,下同),承担政务服务、对外交流等多项功能,于2018年6月投入使用。

杨露和张均明想参观市民服务中心,但兜兜转转几圈也没找到地方。俩人吃了顿当地小吃——驴肉火烧,花50块洗了车,灰头土脸地回去了。

“穷乡僻壤”,杨露不喜欢雄安,别说和北京比、就算和她的家乡唐山比,落差也不是一点半点。

但张均明不死心,开始给杨露“疯狂洗脑”。从新区成立初期他就对这个地方多有关注,出于对国家规划的笃信,张均明劝说杨露不要只看现在,“这边建设得如火如荼,未来两三年就会好。”

在张均明的软磨硬泡下,俩人在两个月后再次来到雄安。这回,他们顺利找到市民服务中心。

杨露记得,中心的接驳车上有太阳能充电板,可以给手机无线充电。园区里有无人售卖车,装载水和零食,一招手就停下来。

好像有那么点儿“智慧城市”的意思,她想。

在园区展示的入驻企业列表中,他们看到好多央企、国企、互联网大厂的名字。“我老公说,这些大企业都过来了,这边多好啊。”杨露回忆道。他们搬过来之后才知道,那些企业只是占了一个“牌位”,没有真正在这里运营。

无论如何,第二次探访给俩人注入了一点信心。他们开始每天关注雄安。杨露这才发现,原来官方一直都在积极宣传雄安。依照规划,雄安是继深圳和上海浦东之后的再一个新区,将坐拥绿色宜居的环境、高端科技产业集群。未来,北京最好的学校、医院和企业都得搬到这儿来。

原本尘土漫天的施工现场,在杨露眼中也有了点美感。她告诉我,天黑后的雄安特别壮观:“没见过那么多塔吊,都开着灯”,在夜里点亮了天空,“觉得这个城市好像弄得挺火热的”。

搬来雄安——从一个有点荒唐的想法变成了可行的步骤。张均明供职的央企在雄安建了厂,可以平调过来;这里距离张均明在徐水的父母家开车只要半个小时;更重要的是,俩人都相信这个城市正在一步一步实现当初的规划。

但阻力也不小:这里在相当长的一段时期都会处在城市发展的初级阶段,机会少,生活远不如大城市丰富,再说,雄安未来能发展成什么样,谁也说不准。

杨露的父母态度明确,要他们硕士毕业的女儿辞掉首都的闲差,搬到一个大型工地重新开始——不行,绝对不行。

生平第一次,杨露做了一个“逆流”的决定——放弃北京的一切,到雄安找了份新工作。

我问杨露,最终打动她、让她离开北京前往雄安的是什么?

“最主要的,是我们想结婚了。”

“这不是我想要的生活”

杨露和张均明的婚姻,一开始便两地分居。

2021年5月,杨露只身来到雄安,从当地村民的自建房中租了一间屋。此前,她通过海投简历在当地某机关找到一份工作。

尽管诸多央企在新区成立后“受命”迁至雄安或在雄安设立子公司,各大互联网公司也第一时间在雄安建立办公室,但除了基建相关的企业,至今真正在此地开展业务的公司并不多,相应的,工作机会也不多。

这座被钦定的城市呈现出不同以往的发展路径。比如,过去几年中国二、三线城市为了吸引人才,在落户、购房、贷款方面都大大放低了门槛。相反,雄安成立后的一段时间里,基建、户口、工商注册和房产交易都被全面冻结。

在雄安,每一处基建都是中央意志的体现,每一扇窗口在打开前都已设置好严格的限制。这或许因为雄安太过特殊、又没有先例可循,一切都悬而未决,所以基建之外的行政建设、人才引进等,步子迈得小、也慢。

比如,雄安新区至今未建立自己的行政架构,目前由两个派出机构合署办公。一个是河北省政府的派出机构——雄安新区管理委员会,一个是中共河北省委的派出机构——中共河北雄安新区工作委员会。这两个委员会组成的管委会,承担了新区筹办和日常行政工作。

管委会由各种身分的人组成:有编制的公务员、没编制的劳务派遣、从外地借调的工作人员、事业单位挂靠在这里的人,以及外包人员。时值新区建设期间,工作庞杂,编制又卡得很紧,人手严重不足,每个人都身兼数职。

一位在管委会工作的人士透露,尽管自己完全不懂财务,但入职后不久就被委派了拨款工作,“你知道那拨款金额有多大么?几百万、几千万,讲讲我都害怕。”

忙,是在雄安工作的常态。杨露的第一份工在当地某机关,没有编制,也“没有下班的概念”,她说。尽管公婆觉得儿媳的单位颇为风光,但杨露觉得工作看不到尽头,做了十几天便辞职了。

不久,她在一家国企找了个文秘的工作——依旧忙得打转。有段时间杨露每天工作到凌晨12点。回想起来,她以前在北京的工作实在太不卷了。

这一时期,雄安第一批拆迁村民的安置房建成交付,她从村民的自建房搬到安置区新盖好的楼房里。两室一厅,一个人住空落落的。

张均明却迟迟未能调过来,原本还能每周末来探望,后来疫情封控收紧,只剩杨露一个人。新区的建设进度也随着疫情封控放缓了。

“怎么会这样?这不是我想要的生活。”杨露觉得人生从没这么坎坷过。从前读书和工作都在北京,那是一个有很多选择的地方。

不像这里,连外卖都没有。杨露家附近只有一个菜店,是字面意义的菜店,只卖菜不卖肉。周末她去容城原县城的“CBD”——惠友广场,在那里的超市采买一些肉回来。

父母从唐山来看她,再次印证了对雄安的坏印象——穷,什么也没有。后来杨露每次回家乡,他们都会准备一大堆菜肉蔬果、让她带回雄安,“感觉要出去逃荒一样”,杨露苦笑。

“大火坑已经跳了,也不能说跳半截你不想跳了。”杨露安慰自己。她每天去市民服务中心的塑胶跑道跑步,4公里,跑完心情会好一点。剩下的时间呢?“找工作,跟我老公『打架』。”

最常有的情绪是孤独。她想念北京,周末去朋友家吃饭、去网红点打卡、去酒吧喝酒听音乐,这些都没有了。

为了排解孤独,她开始发小红书、抖音,介绍雄安的建设进度和新玩意儿。杨露觉得,做自媒体给了自己出门的动力,否则待在家里会更郁闷。尽管每篇po文的流量并不多,但她持续保持着更新,渐渐成为小有名气的“雄安通”。

“我想记录雄安,证明一下自己当时没有选错。”她说。

金枝国槐

2023年的雄安和杨露刚搬来时有一些不同。

安置区开了一些小超市,可以买到菜和肉;外卖软件里出现了大大小小的餐厅;金湖公园、雄安郊野公园等相继开放;几家五星级酒店也落成、营业。

5月10日,习近平视察雄安新区时称:“一座高水平现代化城市正在拔地而起,堪称奇迹”。

这一年,我不时在社交平台看到年轻人到雄安“打卡”。他们在新开的咖啡馆、豪华酒店或公园拍照,照片上的雄安看起来很现代,甚至有那么点网红城市的感觉。

实地走访发现,雄安的面貌是断裂的。在安置区,有宽阔笔直的马路、簇新的楼房、广场和公园;在启动区,是尘土漫天的施工现场,围墙上写着未来入驻的央企名字——每一个都大名鼎鼎;但除此之外更加广袤的土地,则忠实保留了六年前的面貌——县城水平的经济、街景,以及在县城生活里的人。和六年前宣布成立雄安新区时一样,他们至今被禁止盖新房。

“这地方没意思,只有公园。”工作人员帮我把行李送到酒店客房门口后,回答了我关于“雄安有什么好玩的”提问。他20出头,个子很高,来自黑龙江。

安置区落成的数家豪华酒店每晚要价动辄上千元,我选了其中最便宜的温德姆酒店。身穿全套西装的前台微笑着告诉我,酒店去年才开业,平时很少人住,偶尔会接待来雄安开会的客人。

温德姆酒店像是安置区现状的一个缩影——新、现代,空乏得不知如何填满、如何使用。没有广告招牌,没有被撞歪的路障,没有一条街上开了两家兰州拉面的生机,也没有熏黑的墙壁、贴满小广告的厕所门,没有午饭后踩着沉重脚步返回办公室的人群,也没有被致富(脱贫)欲望折磨的人在写字楼下抽烟。

只有公园。

从辽宁来雄安打工的滴滴车司机李师傅带我游览雄安的公园。他四十出头,二十多年前来到保定开出租车,如今和妻儿共同生活在毗邻雄安的白沟镇。

李师傅熟悉雄安的每一座公园、每一条新修的道路;清楚记得一条隧道当初规划得多高级、如今实践时又降了几级。他将车停在路边,指着一个两层高的木屋说:“这个秀林驿站就是习大大来过的地方。”

驿站对出的空地上,一群人正在跳广场舞,身后是一大片人造树林——千年秀林。根据规划,新区未来的森林覆盖率要达到40%。从2017年至2021年4月,雄安已栽种超过2000万株树木,完成新造林41万亩——相当于10个北京大兴机场。

李师傅告诉我,这里的每棵树都有一个二维码,扫描就可以看到树的身份信息:树种、高度、冠幅以及迁移的历史。我走进林区、扫了十几个二维码,什么也没有。他急了,拉着我来到路边、选了入口处最显眼的一颗树扫码,“你看,这不是有了?”

“这树看着和人一样,又干净又漂亮。”李师傅指着瘦瘦小小、在灰尘中耷拉着黄色细长叶片的树说,它们是用本地的根、嫁接南方的树枝种出来的。“剌个口子,把树枝往里一插,有的还蘸点药水。”

我凑近看了看,树像一个个骨折的人,打了“绷带”,用竹板和布带固定住原本不属于它们的枝桠。二维码里的信息显示,它们的名字叫“金枝国槐”。它看起来和其他树并没有什么不同,却背负了必须不同的使命。

我问李师傅,不能种本地的树么?干嘛这么费力嫁接?

“好看啊。”他的语气像是一个原本看他人好戏、又不自觉共情的人,“这些树存活率不高,一溜溜地死,他们就再重新栽,反正花国家的钱,他们也不在乎。”

离开雄安后,我常想起打了绷带的金枝国槐。它用“集中力量干大事”的人力和高昂成本,新造了一片我看不懂的美。

杨露喜欢这些公园,它们是周末露营的好去处,她高兴地向我展示自己的露营装备。近两年,露营成为中国年轻人热衷的消遣方式。杨露说,以前在北京,周末出去玩“哪儿哪儿都是人,恨不得路上就堵俩小时”。现在,雄安终于在这一点上赢过了北京——公园大、人少、不堵车。

雄安就是一个机会

张均明在2022年8月顺利调动到雄安,杨露也换了工作,加入另一家国企做运营。

不久前,他们双双拿到“雄才卡”。

这是雄安今年推出的人才管理办法,申请者需要在新区缴纳3个月以上的社保、并签订3年以上劳动合同,此外,还要满足A/B/C三类人才各自对应的条件。其中C类的申请难度相对最低——要求申请者是名校毕业,或所学专业是新区需要的专业。

获批雄才卡的人可以在雄安买房、配偶和未成年子女也可以在雄安落户。

如果说几年前杨露从北京辞职到雄安工作被视为逆流,那么今年席卷中国的裁员潮则为雄安增添了一丝魅力,毕竟这里将迎来大量央企、国企入驻——它们是这个时代最稳妥的就业选择。

杨露也体会到生活在雄安的甜头:

花费不大,每天在单位食堂吃饭,早、晚饭一块钱,午饭两块钱。张均明穿工作服,连衣服都不用买。

通勤友好,上班地点离家很近,步行15分钟、骑电动车5分钟,不像在北京要挤高峰期的地铁。

租房便宜,在北京每月2000块只能租到一间房,还要和别人共享洗手间、厨房;在这里只要1200就能在刚盖好的安置区租一整套房,精装修、面积大、选择特别多。

也有失落的时候——每月发工资时。杨露原本在北京一年收入十六、七万,现在只有九万。她给自己做心理建设:我在雄安是重新开始,一点一点都会有的。

我问杨露,离开北京会不会感到可惜?

她摇摇头,“房子车子工作孩子,在哪儿都一样。”

似乎是见我对北京“耿耿于怀”,她提到自己还留在北京的同学们。有人被房贷压垮,有人为小孩入不了幼儿园而发愁。

“你在北京觉得遥不可及的东西,在这边好像能实现,生活有奔头。”她说。今年假期几个朋友聚会,杨露劝一个还在北京苦苦挣扎的朋友来雄安,“你看我这边要房有房要车有车多好呀。”

今年,杨露和张均明如愿买了车,接下来同步推进买房和生娃。

2023年初,雄安首个商品楼“华望城”开售,精装修、现房交付,均价1.3万/平米。购买者需要有“雄才卡”或满足其他类似条件。我去售楼部逛了逛,售楼小姐得知我没有购房资格后,依然礼貌地介绍了户型,并告诉我,楼盘总共建成6000套,2月开售至4月初,卖出1000套。

杨露经常接到华望城销售人员的电话,她都拒绝了。和大部分想要留在雄安的人一样,她和张均明想把房买在启动区。

启动区是雄安新区最先建设的重点区域,规划范围38平方公里,从北京迁移过来的央企、国企、医院和大学都将座落启动区。

而华望城尽管与启动区只有一路之隔,配套软件却相差不少。雄安规划了“15分钟生活圈”,即在步行15分钟的范围内,配备幼儿园、小学、中学、诊所、公交站、健身区和养老区等设施。在启动区生活圈,将会座落北京知名的小学、中学和医院。

“妥妥的学区房,所以大家都想在那边买。”杨露说,启动区都是国企、央企的人,在素质上也和当地村民拉开了差距。

这座以解决“大城市病”为初衷的新城,在建设初期便承袭了大城市的游戏规则——学区房。这套游戏杨露和张均明在北京根本玩不起,但到了雄安,他们成了相对前排的玩家。

“并不是说有什么高尚的东西——我要把青春汗水洒在雄安,你洒在哪儿都行。”杨露对这一点直言不讳,“雄安就是一个机会。我们会慢慢把户口、房子、孩子,都争取到。”

她用“舒服”形容当下的生活。下了班,夫妻俩就看电视,或去楼下遛遛弯、打打球。没有酒吧、没有商场、没有展览,生活很平淡。“不是所有人都去过北京,就像我老公,他原本过的就是(雄安)这种生活。”

常有人在社交平台留言问她:你觉得10年后雄安能发展起来吗?

杨露说,这是一个很难回答的问题。