「年轻﹑贫穷﹑边缘﹑低学历--他们当兵是为了活下去,但最后却死在异国他乡。」

特約撰稿人 Yanina Sorokina﹑端傳媒實習生 黃奕邦﹑端傳媒記者 陳婉容 發自耶里溫﹑新加坡﹑倫敦

【编者按】俄罗斯入侵乌克兰至今已四个多月,战事还没有结束的苗头。自开战以来,俄军屡屡传出官兵士气涣散,无心战事,甚至有士兵宁愿坐牢也不肯上战场的传闻。新闻镜头总是捕足俄罗斯士兵横尸异国的画面,但我们对这些冰冷的驱体几乎一无所知:他们在生前到底是谁,来自哪里,为何参军?

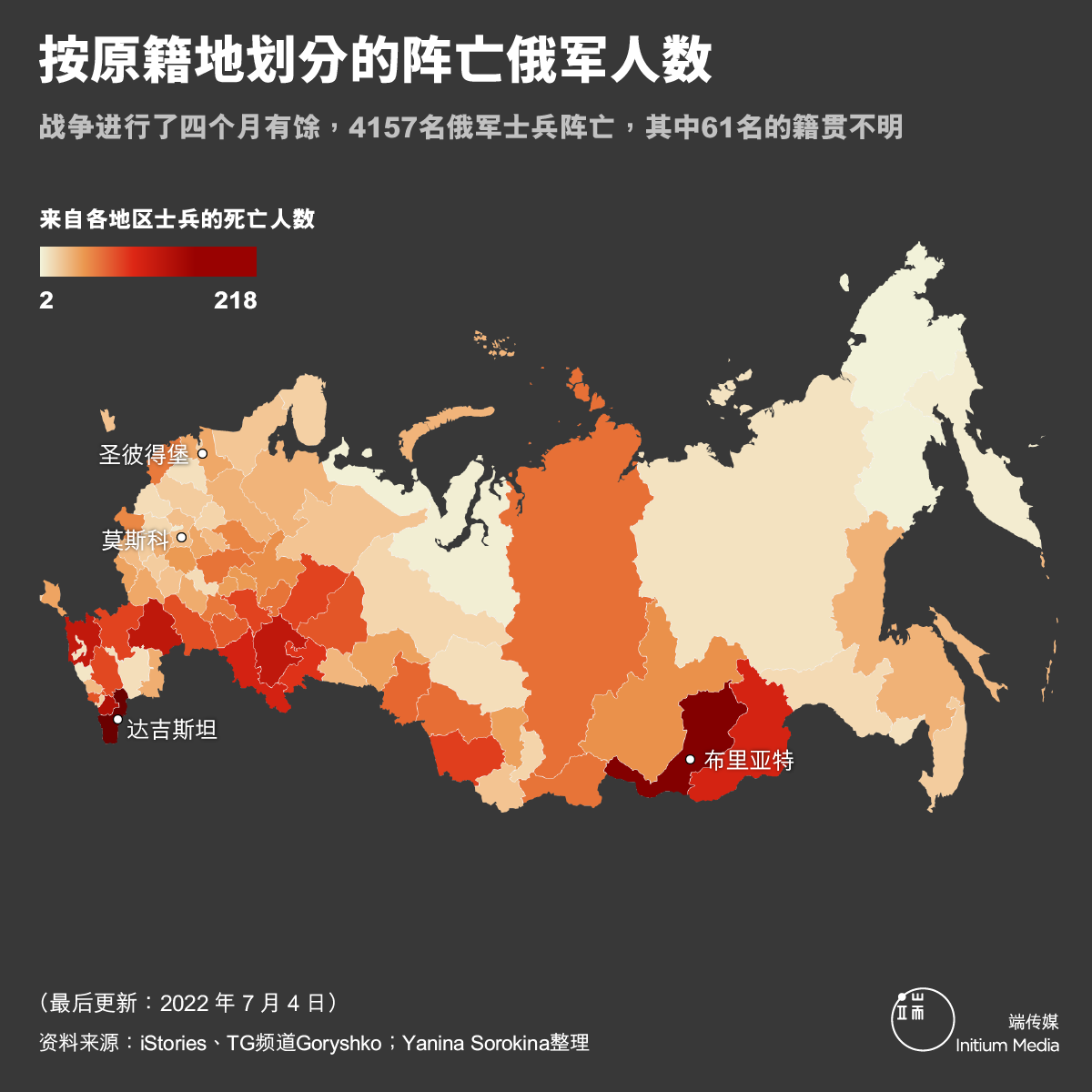

俄罗斯独立媒体iStories自开战以来,就从不同渠道系统搜集整理的阵亡士兵数据;截至七月初,他们整合的阵亡俄军资料已超过4000条。端传媒分析了这4000多名俄军的资料,而通过这些数字,我们看到国家叙事之外普通人的悲剧:这些士兵多来自俄罗斯的边陲地带,而他们的人生,很多时候还没开始就结束了。

自俄罗斯在今年2月24日向乌克兰发动入侵后,俄军实际死亡数字几乎是一个谜。

开战至今四个多月,俄罗斯只曾两次公布军队死亡数据,最后一次是在3月25日。普京下令俄军西进一个月之后,克里姆林宫在一份声明中指有1351名俄军在乌克兰阵亡。但官方数字和其他媒体的估计,似乎有巨大差距--据俄罗斯独立媒体Mediazona和BBC利用非正式渠道收集得来的数据统计,至少有超过4000名俄军士兵在乌克兰战死。而据俄罗斯独立媒体iStories通过telegram收集的阵亡士兵数据,截至2022年7月,至少有4157名士兵战死在乌克兰--是官方数字的三倍。而且据各独立观察者推测,连这个数字,也很可能是真实数字的冰山一角。

在新闻镜头下,这些侵略方的士兵,是横陈异国战场颓垣败瓦中的尸体,总是仰躺著,直直地看著乌克兰的天空。活著的时候他们是甚么人?他们为甚么会愿意参军?要是能活著回去的话,有甚么在等待他们?

死者再不能为自己说话,但从端传媒对数据的分析中,得出来的图景似乎是--这些士兵大多年轻﹑贫穷﹑少数,并来自俄罗斯联邦边陲地带。生活艰困﹑失业率高的家乡没能为这些年轻人提供多少教育或就业机会,参军成为了这些年轻人最理智的选择。

而他们当中很多人都没有想到:战争会突然发生,而他们在没有做好的准备的情况下,就被推过了俄乌边境。

零经验、不情愿、想逃走

今年四月,独立英语媒体《莫斯科时报》(Moscow Times)采访了阵亡士兵遗属。来自俄罗斯西部城市普斯科夫的伊戈尔(Igor)在2021年2月主动应征入伍,2022年初,他在乌克兰哈尔科夫郊外丧生,死亡时不足二十岁,女儿也才刚出生不久。BBC采访到的故事也大同小异:谢尔盖(Sergey)二十出头,跟伊戈尔一样,在2021年应征入伍,今年1月被派到俄乌边境,2月24号被指派越过俄乌边境,仓皇紧张中投入战斗。五周后,他回到俄罗斯,寻求法律援助,抵抗上级让他再次回到乌克兰作战的要求:“我不想回去送死。”

类似谢尔盖和伊戈尔的案例在派往乌克兰的俄军中比比皆是。谢尔盖在接受BBC采访时透露,25岁以下的士兵在侵乌战争中伤亡惨重,他所在的50人作战小队里,大多数都是这个年龄段的年轻人。在乌克兰,他们其中10人被杀,10人受伤。

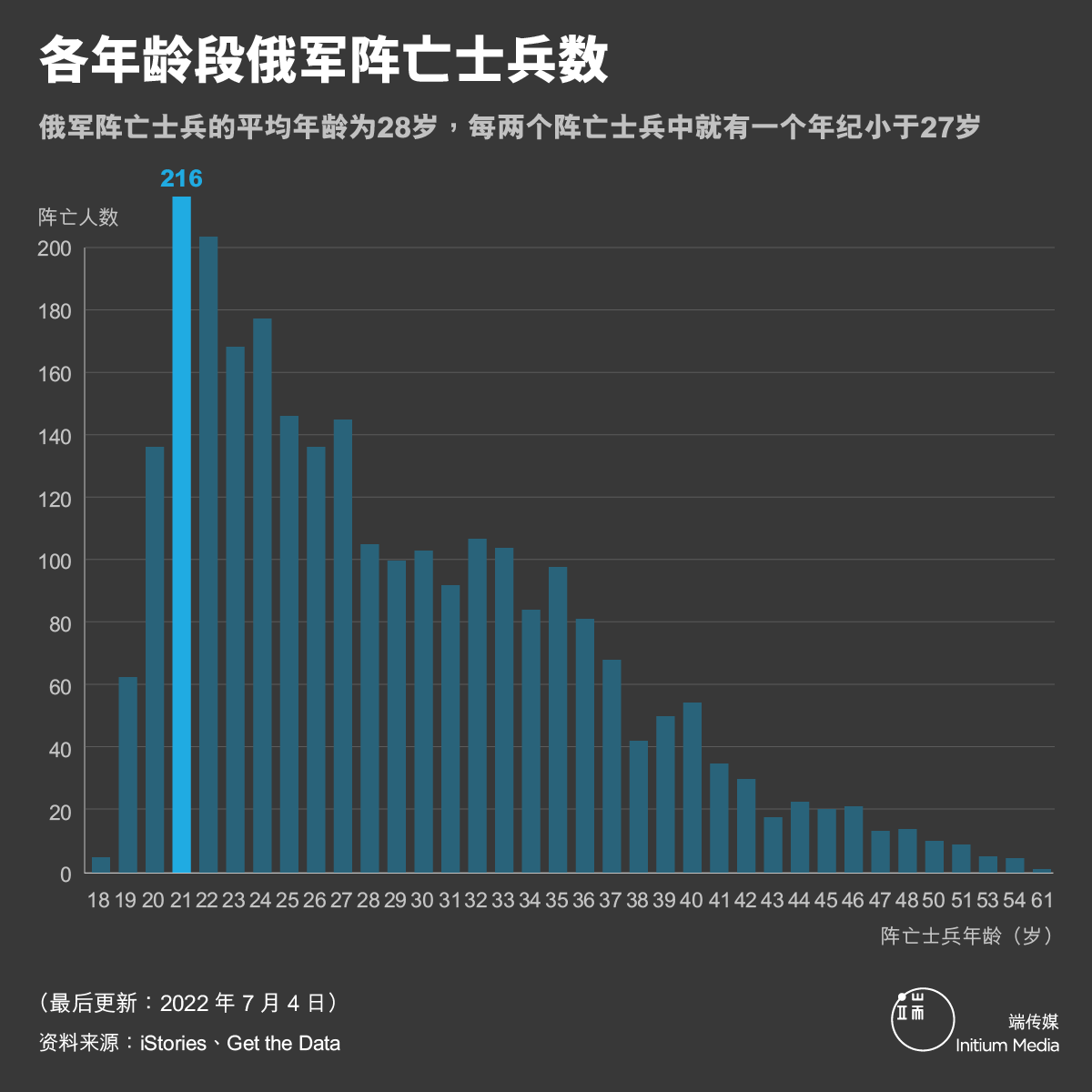

没有人知道俄罗斯军队中的青少年士兵的确切数目,这是俄罗斯国防部严格保守的另一个秘密。我们获得的阵亡俄军资料中,有三分一的士兵年龄不详,而剩下的三分二之中,21岁或以下的占了16%,而30岁或以下的占了六成。每两个阵亡士兵中,就有一个不足27岁。

在开战后两个多星期的3月8日,普京宣称俄军只有职业士兵(俄罗斯实行征召式义务兵和契制志愿兵(合同兵)相结合的兵役制度),而没有正在服兵役的士兵(conscripts)。可是,乌克兰军方发布的俄军战俘的宣言影片随即戳破了这个谎言,一天后,俄罗斯国防部不得不承认军中有兵役兵。国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)说过新征召的士兵不会被送上前线,但没有人相信,因为军法根本容许将服役超过四个月的兵役兵送上战场。

这些兵役兵在不知具体作战目的的情况下被送往乌克兰,而有些军队长官更通知新兵的家人,他们的儿子签署了成为职业士兵的合同。这些关于雇用合同的谎言,和调配乌克兰只是演习、没有兵役兵参战的说法一样,到了某些幸存的兵役兵回乡时就被戳破。而这些刚刚入伍的年轻士兵因为受训不久,常常不会开枪、分不清砲的两端,还被要求在没有夜视设备或其他基本装备的情况下行军。当中很多被以演习为名调到乌俄边境,开战后又被拉上战场,随即与家人失去联络。最终,就像谢尔盖的小队一样,他们中有人有幸活了下来,而有人却再也没法回家。

俄罗斯法律规定,年龄在18至27岁的男性公民,均须应征服义务兵役。普京曾多次承诺取消义务兵役,最后一次承诺是在2019,但一直都没有提出取消的时间表,故每年春季和秋季,国防部会在全俄罗斯联邦开展两次跨地区征兵。今年的春季征兵在4月1号开启,从那时开始,战士母亲委员会(CSMR;The Committee of Soldiers’ Mothers of Russia)和人权团体Agora收到的咨询电话数量皆大幅飙升。青年人担心,一旦被征入军营,会被派往乌克兰,必死无疑--正如乌克兰总统泽连斯基说的,俄罗斯继续征兵,就等同向士兵和他们的家人派发死亡证。

充满恐惧和危险的战场成为合同兵的梦魇。自战争开始以来,自由布里亚特基金会(Freedom For Buryatia)一直在为想要逃离战场的士兵们提供法律援助。打电话求助的这些军人想要解除和军队的合同,以此逃离战场。

俄罗斯法律规定,士兵可以在不情愿的状况下拒绝战斗,然而,在俄军面临士兵短缺的当下,这些合同兵似乎不能想走就走。“军官们会用尽一切手段,包括心理操控,不放士兵回家,因为他们急切地需要军力,”接受端传媒采访的自由布里亚特基金会首席分析师玛丽亚·维尤什科娃(Maria Vyushkova)说,“这是俄罗斯军队目前最大的问题,因为他们实际上有足够的机器、武器,有足够的车辆、火箭、大炮、导弹,但就是缺士兵。”

俄罗斯法律同时也写著:不能强迫士兵留在战场。而这也是自由布里亚特为士兵提供法律援助的突破口。据维尤什科娃估计,他们的组织自开战以来已经为约100名军人提供了相关法律援助,这项行动也还在继续。

当兵,或者挨穷

这些战死异乡的士兵,绝少有来自首都莫斯科﹑或第二大城市圣彼得堡的--他们绝大多数来自俄罗斯联邦的边陲地带,大城市的繁华离他们相当遥远。根据端传媒获得的数据,在已知家乡的阵亡士兵中,最多人来自北高加索的达吉斯坦共和国(Dagestan),其次是位于东西伯利亚的布里亚特共和国(Buryatia)。

达吉斯坦在俄罗斯西南的北高加索地区,靠近里海(Caspian sea),南面是阿塞拜疆和格鲁吉亚。达吉斯坦的居民超过八成是穆斯林,只有少数东正教或基督教徒。过去数十年,高加索地区多次进入国际新闻视线,都是因为苏联解体后,俄罗斯多次在这个地区发生冲突:1991年格鲁吉亚内战﹑阿布哈兹战争;1992年北奥塞梯-奥古什战争;1994至1996年的第一次车臣战争;1999年的达吉斯坦战争﹑第二次车臣战争。两次车臣战争后,冲突大幅减少,过去十数年一次比较大的军事冲突,是2008年,俄罗斯介入格鲁吉亚和南奥塞梯的战争。

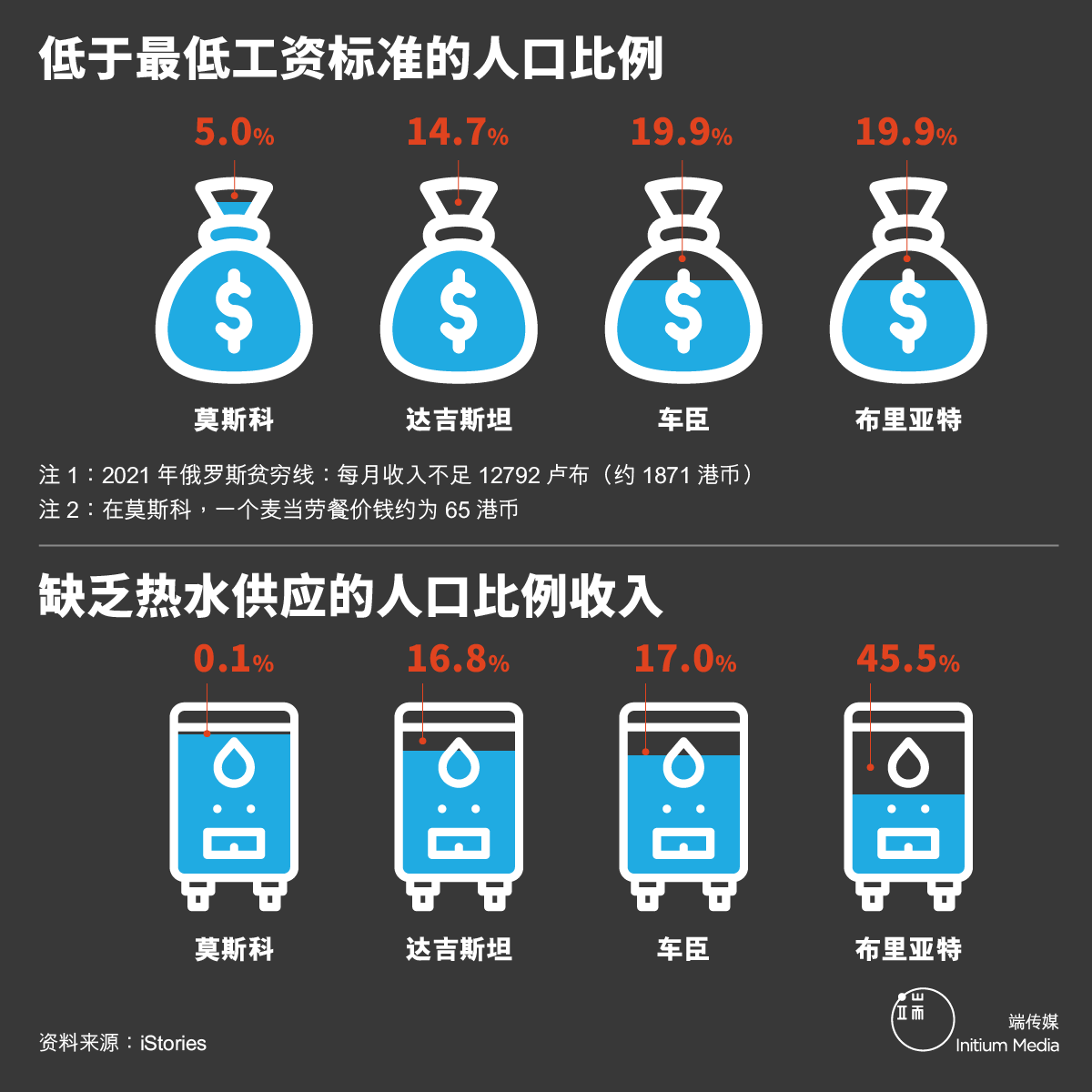

达吉斯坦是俄罗斯联邦中最贫困的地区之一,数据显示,14.7%的当地居民的生活条件处于贫穷线以下,近两成的人口缺乏热水供应。该地经济结构单一,45%的青年工人从事农业。工业的不发达和陈旧的经济结构,令失业率高踞不下:2022年第一季度,达吉斯坦的失业率达到14.8%,远高于俄罗斯整体的4.4%。在达吉斯坦甚至有类似奴隶制的“强制劳动”--工人被拐骗到砖厂工作,而“雇主”并不发薪,只发食物维持工人生命。

相似的情况出现在布里亚特(Buryatia)。而这个位于西伯利亚的边陲共和国,一样常年饱受贫穷之苦,据统计,近两成的布里亚特人口处于贫穷线以下,将近五成的人没有热水供应。布里亚特南邻蒙古国,人民多信奉佛教或萨满教。跟达吉斯坦一样,有八成的土地是山区。

在布里亚特长大的维尤什科娃向端传媒形容:“布里亚特(在各种数据统计中)得分很低,不仅是收入中位数、居民生活水平,还有交通、教育,失业率,甚至气候。”在俄罗斯联邦85个行政区中,布里亚特的入息中位数排名69。“而生活质素比入息中位数的排名还要更差,大概是在末尾的行列了。”

因为入息中位数低﹑家庭收入低﹑失业率高,布里亚特有很多人参军。“有很多部队在布里亚特驻紥。自苏联时代就是这样了,这些部队就是苏联政权创建的。”

“但这些部队现在还存在著……而我们都知道,他们很多都被派往乌克兰了。”维尤什科娃说。

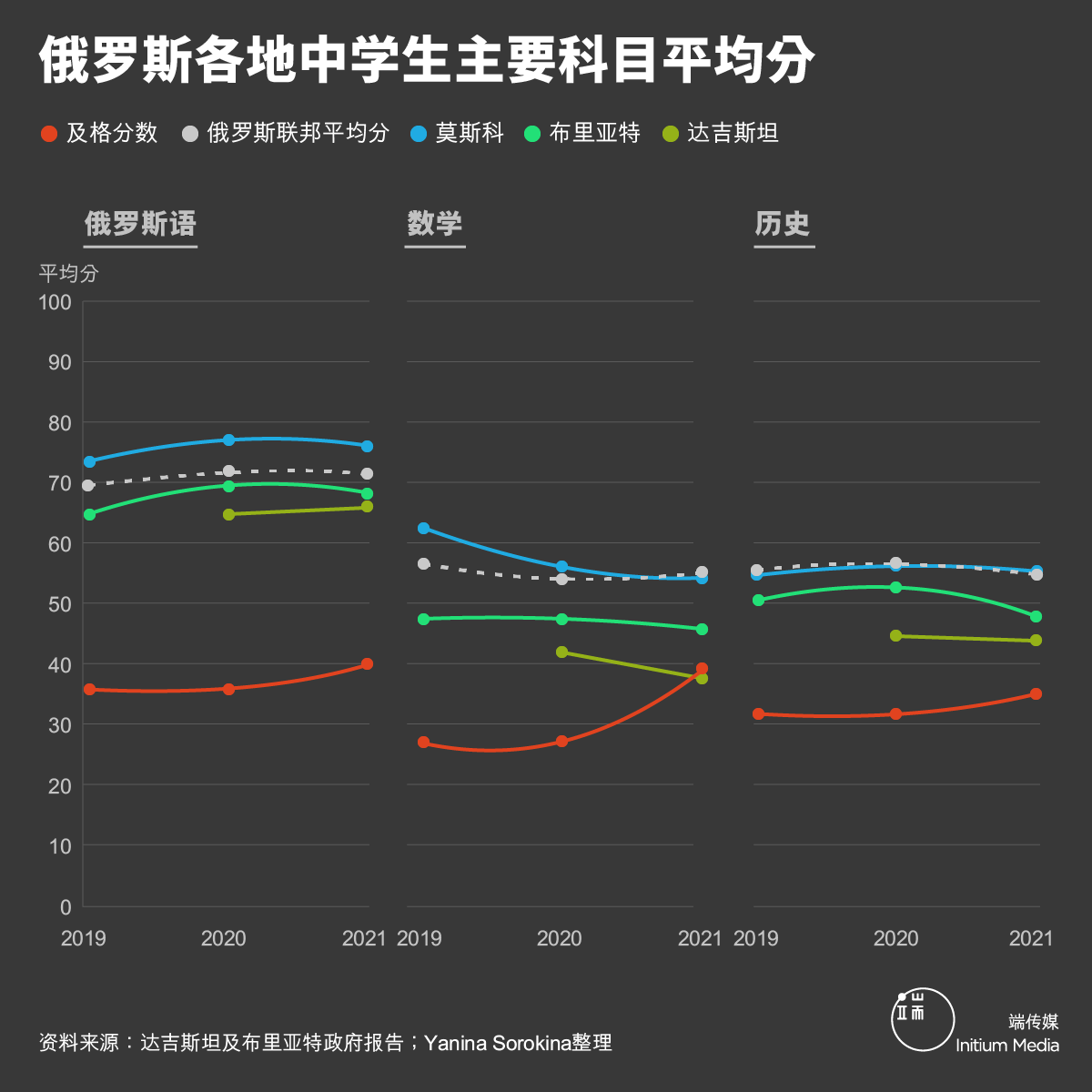

而维尤什科娃说到的这些结构性的问题,似乎也无法通过求学解决。根据资料,布里亚特的中学生们在俄语、数学、历史三门课目上的平均得分都低于俄罗斯的平均水平。前两者是必修科目,不通过便无法从中学毕业,继而也不能参与升入大学的竞争。历史虽是选修,却也攸关升学,如果分数太低,大学便不会将你纳入可录取的范围。而达吉斯坦情况似乎更坏:2021年该地区中学生的数学平均成绩甚至跌到了俄罗斯官方规定的及格线以下。不合格即没有机会进入大学,也就不能通过升学摆脱贫困。根据Rosobrnadzor(联邦教育和科学监督局)的评估,布里亚特的中学教育质量在85个地区中排名第76位,而达吉斯坦则排名倒数第二。评级低的原因,是这些地区的学校无法提供优质的教育,对学生亦缺乏客观的评级标准。

俄罗斯最精英的大学,例如莫斯科国立大学、高等经济学院和莫斯科物理技术学院,几乎全都位于首都莫斯科。此外,大多数教授数学和历史这些科目的学校都在俄罗斯首都和圣彼得堡,这些学校还会为学生准备奥林匹克竞赛(Olympiad)和公开考试。全俄学校奥赛能让精英学生无需通过考试就能进入国内最好的大学,每年有24个科目。奥林匹克竞赛的网站根据每年的冠军和亚军比例对俄罗斯各地区进行了排名,莫斯科排名第一,而达吉斯坦和布里亚特占据了最后两个位置。

俄罗斯最精英的大学,例如莫斯科国立大学、高等经济学院和莫斯科物理技术学院,几乎全都位于首都莫斯科。此外,大多数教授数学和历史这些科目的学校都在俄罗斯首都和圣彼得堡,这些学校还会为学生准备奥林匹克竞赛(Olympiad)和公开考试。全俄学校奥赛能让精英学生无需通过考试就能进入国内最好的大学,每年有24个科目。奥林匹克竞赛的网站根据每年的冠军和亚军比例对俄罗斯各地区进行了排名,莫斯科排名第一,而达吉斯坦和布里亚特占据了最后两个位置。

有资源的学校的毕业生,获得高薪职位的机会自然也比较高。而如果学生需要补教或其他课外活动的话,圣彼得堡和莫斯科的家庭也比较能负担起额外费用,因为这些大城市的收入中位数,动辄是贫困地区的两至三倍。结构性的收入与机会不平等,令俄罗斯边境地区长期难以脱贫。

不当兵的话能做甚么?

居住条件、就业市场以及教育水平等各方面的长期问题,将许多布里亚特的青年引向了军队。维尤什科娃向端传媒指出,“(在军队)能享受比本地许多职业更好的福利和工资,那里提供更多的生活便利、更体面的薪水。这也是一份非常稳定的工作,因为与其他许多雇主相比,军队会一直存在,企业可能会关门,但军队不会。”

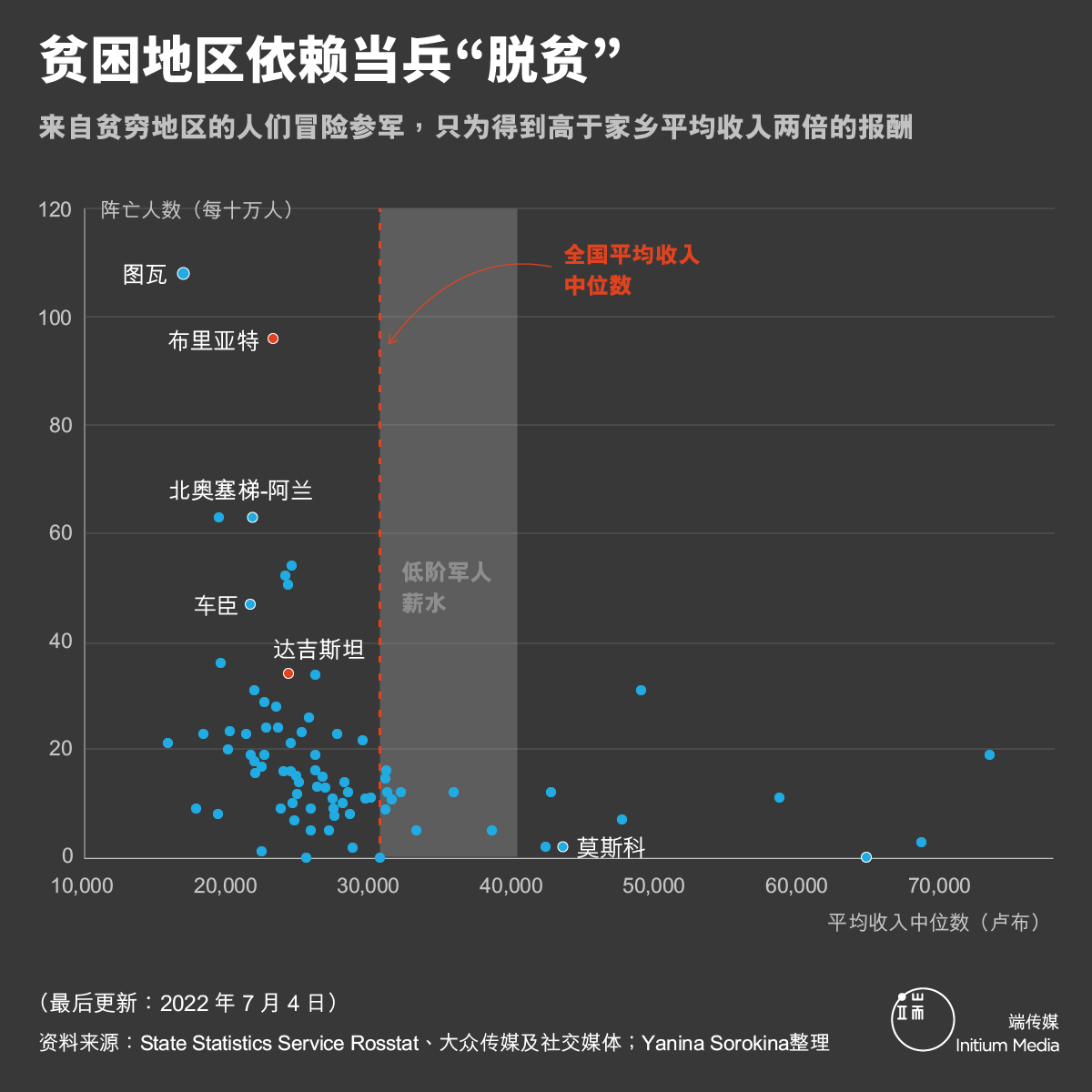

达吉斯坦的每月入息中位数是23,600卢布(约港币2,914元),而布里亚特的数字是22,500卢布(约港币2,778元),远低于俄罗斯约30,000卢布的平均水平,更无法跟莫斯科或圣彼得堡等大城市相比。从我们的数据分析,可见位处俄罗斯边陲的,非斯拉夫的少数民族聚居的地区,如图瓦共和国(Tuva)﹑布里亚特共和国﹑北奥塞梯-阿兰(North-Ossetia-Alania)﹑车臣共和国和达吉斯坦共和国,阵亡人数比例明显更高,而这些地区的收入中位数也低于全国平均。

对这些位处边陲贫困地区的年轻人而言,参军就变得非常吸引,甚至是唯一理智的选择了--低阶军人的薪金,随时是这些贫困地区入息中位数的两倍不止。

但那不代表军人在俄罗斯是受人敬重的职业。维尤什科娃补充:“在莫斯科、圣彼得堡这种大城市,所有人都逃避服役。在那里,人们有更多的(工作)机会,如果这个人有人脉、机会、或是其他金钱方面的门路,他们会不惜一切(at all costs)逃开兵役。”她甚至强调,如果最终逃避失败、被征召入营,你会被视为“失败者(loser)”。

这大部分源于社会的整体状况差距,也在一定程度上和俄罗斯政府对各行政区划的招兵人数采取配额制有关。达吉斯坦和布里亚特这样的地方因人口较少,兵役配额不多,造成了当莫斯科、圣彼得堡的青年们千方百计逃脱兵役时,达吉斯坦和布里亚特的同龄人却在想尽办法成为俄军的一员的差异场景。

当后者在教育、经济上于前者存在的根本差异让他们人生轨道也越行越远时,参军这一选择之于贫穷地区的年轻人们,却不是甚么改变人生的康庄大道。

在维尤什科娃看来,其家乡布里亚特的年轻人积极参军,更像是走投无路的无奈之举。“他们想养家,参军只是因为找不到其他更好的工作。那才是问题所在。”她续说,“一直以来,(参军)都不被认为是一份好工作。无论他们给你发多少薪水,(当兵)仍然不是一种显达的职业。”

维尤什科娃说,当兵甚至也不会帮到年轻人铺平职业生涯的道路。“某些政府部门的工作要求你有在军队服役的经历。但那都不是高端的工作,保安、警察之类的职业,并不高端。”

工作“低端”是一回事,更重要的是,一旦被派去打仗,他们连性命也难保。“平日里的军队和战争期间的军队有很大的区别,在这场战争开始之前,这是一份和其他工作没什么不同的工作,没有人相信会有一场像这样的全面战争。”维尤什科娃说道,“但是现在情况不同了,这就是为什么有相当多的士兵想要解除(军队)合同,他们没有想到会有这样的事情:被派去打仗,在战场上死去。”

俄罗斯政治研究员Pavel Luzin在接受法新社采访时指出:“俄军地面部队中数量最多的士兵和军官来自俄罗斯的小城镇和村庄。这与社会经济条件有关,也与教育分层有关。地面部队的兵役要求相对较低,而那些受过更高等教育的年轻人们则都加入了俄军的其他部门,如空军、海军和太空部队。”

来自达吉斯坦和布里亚特的那些没法进入大学的年轻人,意图通过军队“脱贫”,大多却只能进入地面部队,最终无可避免地被拉入战争的泥沼,成为最早牺牲的那部分人。

战场之后--PTSD﹑家暴﹑暴力的循环

在平常时期,诸多达吉斯坦或布里亚特的青年在挨过军旅生活回到社会后,或许能顺利赚到不参军的话,永远不可能赚到的薪水,然后过些体面一点的生活。但如果不幸被派上战场,战地的残酷却会造成延续终身的创伤,那些痛苦即使离开军营,也没法摆脱。

维尤什科娃现在还能回忆起年少时在布里亚特的邻居:“我住在一个老兵隔壁,他是布里亚特人,曾被派往车臣参战。他有PTSD(创伤后应激障碍),有家暴问题。公寓的墙很薄,所以一切我都听得一清二楚:他喝醉了,打妻子、扔椅子和家具,诸如此类。”在1994年和1999年的那两场车臣战争,同样有无数没有经验的士兵参战。

任职莫斯科鲍尔基金会(Heinrich Boell Foundation in Moscow)的社会学家科斯特莲娜(Irina Kosterina)在研究北高加索地区的男性时发现:该地区远高于俄罗斯其他地方的军事化程度,让男性变得更暴力,继而导致家暴事件频发。国家或军队这样的利维坦施加给他们的暴力,被他们转移到自己的家人身上。

在英国政治网站openDemocracy的访问中,科斯特莲娜提到一次在达吉斯坦的经历--他们一行人做了烤肉卷(Kebab)来吃,然后发现他们需要餐刀才能进食。热心的达吉斯坦当地男人就都跑到车上,把自己的匕首拿来递给他们当餐刀用。被问到为甚么要随身带著匕首时,他们说:“在路上,甚么都有可能发生!”科斯特莲娜指,在达吉斯坦,随身带短刀﹑匕首﹑甚至枪--都是正常的。而事实上,达吉斯坦就曾被BBC形容为“欧洲最危险的地方”:炸弹恐袭频仍﹑绑架和法外谋杀也时有发生。

科斯特莲娜也认为,攻击性﹑暴力--往往都是男性对自己和自己的未来缺乏信心的表现。崇尚阳刚气慨的文化令男性在遭受挫折时,远远不如女性“能屈能伸”,也更不愿意向外界寻求帮助。

活著的人和死去的人,都同样将战争和军队的伤痛带回了家乡。阵亡士兵遗属除了失去亲人,他们当中许多还没法得到应有的赔偿。

例如来自俄罗斯马加丹周的科雷马(Kolyma)的沙舒科夫。年仅34岁的他已经是一名少校,军队中的仕途走得顺风顺水,在外人看来,他的家庭应该不至匮乏。然而当他在5月9日命丧乌国战场后,其家庭并不宽裕的经济条件才被展露在世人面前。在他的家乡,当地人发起了一项筹款活动,想要给他树一块纪念碑的同时,也给他母亲筹集一些生活所需的资金。

维尤什科娃说,即使俄兵在乌克兰丧命,也不代表他们会得到抚裇金。“(军人)家庭经济拮据的情况并不罕见,虽然俄罗斯政府应该向阵亡士兵的家属支付大量资金,但获得这笔钱是一个相当漫长和困难的过程,在这之前,他们还要支付生活账单和葬礼费用。”

遇难士兵的家属并不总是有资格获得这些赔偿,能拿到那笔钱的人仅限于死者的配偶或父母。而没有结婚,又没有父母的军人,就不符合赔偿要求。而那些只是受伤,有幸捡回一命的士兵,也同样没有机会得到赔偿,且必须自己承担医疗费用。有俄军的战斗机飞行员在战斗中受伤后被乌克兰军队俘虏,最终通过战俘交换被送回俄罗斯。然而回国后,由于条件拮据,他的家人不得不在社交网络上进行募捐,以支付他的医疗费。

维尤什科娃笃定地说,经历乌克兰战争后回到家乡的布里亚特青年,也会遭遇创伤后遗症。但她也承认,为这些人提供帮助不是其基金会现在要考虑的事,“我们的团队很小,而且我们现在面对著更紧急的问题:尽可能多地把人带回家,并尽一切可能阻止这场战争。当然,这(返乡战士的心理问题)将是一个巨大的问题。但我希望在普京政权垮台后,会有更合理的人在俄罗斯掌权,以解决这个问题。因为它必须在政府层面上解决。这是唯一的办法。”

看到被派上乌克兰战场的兵役兵们回到家时,他们的家人也感觉到“他们与从前不同了,他们的幻想破灭了。”没有人知道这场战争会在何时结束、以什么方式结束,也没有人能保证那些以已经回到家乡的俄军士兵不会被送回战场、或保证伤亡的士兵和其家属得到赔偿。而在普京的野心下,俄罗斯联邦边陲贫穷与战争暴力的循环,可见将来仍会继续下去。