—— by douban 陆大鹏Hans

来源:https://www.douban.com/note/807511819/

一般来讲,德国电视剧的制作水平没有办法与美国相比,尤其不能与HBO那样制作精良的高水准电视剧相比,但近年推出的德剧《巴比伦柏林》(Babylon Berlin)却是难得的精品。这是一部以魏玛共和国为时代背景的刑侦犯罪剧,注重准确地还原历史,细节相当考究,比如对柏林警察局谋杀调查科德高望重的老领导恩斯特·甘纳特(Ernst Gennat)的刻画就非常忠于历史:甘纳特是个大胖子,而且酷爱吃甜食;在男主人公、年轻的侦探格里安·拉特去找领导谈事情的时候,甘纳特面前果然摆满了各种蛋糕甜点。

格里安·拉特是虚构角色,但甘纳特是历史人物,而且是柏林警察局的历史、柏林市的历史、德国警察史乃至世界刑侦史上的传奇大佬。本文就来介绍一下这位走几步就气喘吁吁的胖子神探。

入职柏林刑警

首先说说甘纳特的胖。这也是他的传奇的一部分。据说他的体重达到135公斤,同事给他取的绰号是“佛陀”或者“丰满的恩斯特”(Der volle Ernst,这是个文字游戏,也可以理解为“非常严肃、不开玩笑”)。黑道中人经常管他叫“亚历山大广场的胖子”。亚历山大广场是柏林警察局的所在地。

当然,胖只是外形,甘纳特的真正传奇之处在于,他从警三十多年,经历过三种政治制度(第二帝国、魏玛共和国和纳粹德国),破案成功率极高,而且德国的现代刑侦技术与制度在很大程度上是他一手建立起来的。他可以说是现代德国的凶案调查之父。

甘纳特出生于1880年。他与警察结缘是因为“家学”。他的父亲奥古斯特是著名的柏林普勒岑湖(Plötzensee)监狱的狱长。据说他小的时候就和父母一起住在普勒岑湖监狱的员工宿舍里。所以甘纳特小小年纪就接触到了19世纪末柏林这个工业化大城市的许多社会问题、犯罪现象与底层群众的疾苦。说句题外话,普勒岑湖监狱在纳粹时期是主要的执行死刑的场所,参加1944年7月20日刺杀希特勒密谋的很多义士后来在这里被处死。

甘纳特于1898年高中毕业,但是不知为什么隔了三年才去柏林弗里德里希·威廉大学(就是今天的柏林洪堡大学)注册。也许他在这三年里服了兵役。他在大学读的是法学,但于1905年7月退学。这位肄业大学生决定直接从警。其实他在1904年就加入了柏林警队,1905年5月通过了预备警官资格考试,8月1日正式成为刑警探员(Kriminalkommissar)。

这里稍微介绍一下当时的柏林警察局。因为警局总部和大部分最重要的部门都在亚历山大广场的一座红色大楼内,所以柏林警察局也被称为“红堡”。这座大楼在第二次世界大战期间部分损毁,1960年被彻底拆除,所以今天已经不复存在。

在19世纪末和20世纪初,柏林警察都是什么样背景的人呢?大多出自两类人:退伍军官和家道中落的贵族。刑警探员大部分是大学本科毕业生或甘纳特那样的肄业生,专业一般是法学或医学。在第一次世界大战结束之后德国经济萧条的年代,很多大学生,甚至拥有博士学位的人,为了谋生也只能选择警察这种铁饭碗。例如1932年柏林的132名刑警探员中有22位博士。

在甘纳特大放异彩的魏玛共和国时期,柏林警察局分成好几个大的处,用罗马数字表示,其中IV处是刑警(值得一提的是,I处A科是政治警察,后来在纳粹时期发展为秘密国家警察,即盖世太保)。

刑警分成两个部分,地方分局(örtlichen Inspektionen)和技术部门(Fach-Inspektionen)。地方分局是按照地区划分职权范围的,权力较小。技术部门是更重要的部分。一般来讲,技术部门比地方分局更有前途,而技术部门里“失宠”的人往往会被“下放”到地方分局。《巴比伦柏林》的原著小说《湿鱼》(Der nasse Fisch)里,风纪科的科长就想尽办法把自己的亲戚从地方分局调到技术部门来。

技术部门一共分成九个科,按照负责的案件类型划分,用字母表示:

A科:谋杀与人身伤害;

B科:抢劫;

C科:盗窃;

D科:诈骗与伪币;

E科:风纪(就是扫黄,《巴比伦柏林》的男主拉特刚到柏林警局的时候就在风纪科工作,参加了不少扫黄打非的行动);

F科:商业犯罪与破产;

G科:女警(主要负责调查针对未成年人的犯罪,尤其是性犯罪,或者青少年犯罪。《巴比伦柏林》的女主夏洛特·李特尔想当调查谋杀案的刑警,但开始的时候人们告诉她,她只能去G科,因为谋杀调查科不招女性)

H科:搜捕与缉拿

I科:技术鉴定(《巴比伦柏林》第三季里,鉴定科科长乌尔里希因为自己的工作得不到上级重视而发飙,走上犯罪道路)

甘纳特领导下的谋杀调查科

甘纳特在1904年入职柏林刑警的时候,柏林刑警还没有真正意义上的专门的谋杀调查科。如果发生凶案,警方一般是按照当时可调遣人员的情况,临时抽调探员和警力。也就是说,任何一位警察都可能被派去调查凶案,而没有专人负责谋杀调查。谋杀调查非常需要经验的积累,但这种制度不利于经验积累。在某个时间正好有空所以被派去调查凶案的警员也不一定适合调查谋杀案。

甘纳特对这种弊端看得很清楚。在他的努力之下,终于在柏林警局的A科建立了固定、常设的“谋杀案中央调查组”,于1926年1月1日正式开展工作,他本人担任组长。在此之前他已经取得了许多成功,但是晋升很慢,主要是因为他的民主思想和随时批评警局弊端的习惯很容易得罪人,所以他直到1925年,也就是他四十五岁的时候,才被提升为刑警参事(Kriminalpolizeirat)。“谋杀案中央调查组”也逐渐和A科融为一体,很多人将它们混为一谈。甘纳特担任A科科长,他的副手是路德维希·维尔纳堡(Ludwig Werneburg)博士。

A科由一个“现役”调查组和两个“预备”调查组组成。“现役”调查组有一名年纪较大、经验较丰富的刑警探员,一名年纪较轻的探员,四到十名刑警,一名女速记员(《巴比伦柏林》的女主夏洛特开始的时候就是速记员),警犬管理员和鉴定科人员组成。“现役”调查组负责整个柏林市的所有凶杀案调查。两个“预备”调查组分别由一名探员、两到三名刑警和速记员组成。为了培养和发现人才,也是为了让大家都能有凶案调查的经验,九个科的人员都要到A科轮岗,四个星期一批。

甘纳特对现代刑侦科学的进步有很多贡献。在德国警察当中,他是第一个认识到在犯罪现场搜寻蛛丝马迹的重要性的人。在他之前,柏林警方接到凶案报警之后,到现场的警察做的第一件事情往往是打扫和清理现场。这可以说是德国人的洁癖使然;或者,警察先忙着为死者祈祷安魂。当时人们还意识不到,这样就破坏了现场可能有的证据。是甘纳特首先明确规定了警察到了现场之后应当如何操作,每一个步骤应当注意些什么。

案发之后尽快抵达现场、开始调查是最重要的。为了节约时间、提高效率,甘纳特自己做了设计,请戴姆勒奔驰公司专门为他制造了一辆谋杀调查执勤车,它被大家简称为“谋杀调查车”。车内有办公设施和鉴定设备,包括打字机(当然会配备一名女速记员)、折叠桌、折叠椅、用来标记现场物件的铁杆和小旗、探照灯、手电筒、照相器材、剪刀、金刚石刀具、斧子、铁锹、记步器、测量卡尺、橡胶手套、橡胶围裙、镊子、探针、吸量管(用来收集液体),以及用来保存证据的各种容器。甘纳特总是坐在副驾驶的后方,因为他的体重过大,为了汽车的安全,还专门作了加固。

甘纳特建立的“谋杀调查中央档案”也是闻名遐迩。这套档案系统性地收录了几十年来已知所有凶案的材料,不仅仅是柏林的案件,还有全国各地的。档案涉及的案件不仅仅包括“常规”的谋杀案,还有因为受到诽谤或诬告而自杀、遭到诈骗或欺骗而自杀、遭到敲诈勒索而自杀等情节的案件。档案人员还制作了检索卡片,可以根据凶器、作案情节等范畴来检索相似案件。为了搜集更多资料,甘纳特还“借阅”了其他地方警察局的资料,有时就“忘记”归还了。在1945年之间,除了柏林警察局之外,没有一个地方的执法机关拥有规模如此庞大、分类安排如此精密的案件档案系统。

1931年,A科一共接手114起凶案,破了其中108起,也就是破案率达到94.7%,这是相当高的成功率,因为在拥有DNA鉴定技术、网络技术和摄像头覆盖的今天,西方国家的凶杀案破案率在85%到95%之间。而同样在1931年,B科(负责抢劫案)的破案率仅有52%。甘纳特本人在三十多年的从警生涯中一共侦破了298起谋杀案。

除了建立了高效的组织与制度、加强管理,以及刑侦技术的进步之外,甘纳特本人的个性也是他取得成功的重要因素。他以惊人的毅力、耐心、超强的记忆力、通晓人情世故和对人性与心理的深刻洞察而闻名。他坚决反对在审讯时使用暴力,有一句名言是“我们的武器是大脑和神经!”在很多方面,甘纳特虽然是二三十年代的人,却显得非常“现代”。他强调犯罪的预防而不是事后侦破,并且很懂得严重犯罪对公众的影响以及媒体的力量,所以在调查工作中有意识地与媒体合作。

甘纳特在“红堡”一楼的办公室也很有传奇色彩。用历史学家雷吉娜·斯蒂里科(Regina Stürickow)的话说:“这是舒适宜人的起居室与令人毛骨悚然的恐怖陈列馆的混合体。谋杀调查科没有第二个办公室的布置如此怪异。”办公室的正中央是一台陈旧的绿色沙发和两张同样陈旧的绿色软垫椅子。上方一米处有悬空的架子,上面摆着一个女性人头的标本,是从施普雷河里打捞出来的,现在被甘纳特当作放香烟的容器。沙发旁的角落里摆着一把斧子,是一起谋杀案的凶器。墙上贴满了凶手和受害者的照片,还有一张被烟熏黑的柏林地图。

彼得·屈滕连环杀人案

甘纳特在第二帝国时代就已经破了很多案子,但他扬名立威是在魏玛共和国时期。他成了柏林家喻户晓的明星。只要是他出马的案件,各大报纸都会密切关注。只要是他出席的公开活动,都一定会成为社交新闻。柏林刑警因此闻名世界,很多名人会到警察局拜访,比如大作家海因里希·曼、查理·卓别林和英国作家埃德加·华莱士(“金刚”的创造者)都在30年代初登门拜访。

这里简单介绍一下甘纳特参与调查的案子当中,很可能是最有名的一起,就是彼得·屈滕(Peter Kürten)连环杀人案。这个案子应当可以算得上整个魏玛共和国时期最有名的与政治无关的谋杀案,不仅在全国掀起了轩然大波,还引起了国际关注。

屈滕出生于科隆的一个子女众多的贫困工人家庭,父亲酗酒且经常殴打妻儿,对女儿还有性侵行为,所以屈滕从小就生活在暴力和不正常性关系的环境里。据说他五岁时目睹捕捉流浪犬的人溺死两只小狗,感受到快感,从此对杀戮产生了兴趣。他八岁时,有一次父亲对母亲大打出手,小屈滕离家出走,靠小偷小摸流浪了三周,直到被警察发现并送回家中。父亲因为侵犯女儿而坐牢后,屈滕小小年纪就开始闯荡世界,在工厂当学徒时遭受过体罚,后来隔三差五地就因为盗窃、入室抢劫、人身伤害、纵火、性骚扰、性侵犯和虐待动物等罪行而坐牢。他还曾与一名年纪比他大许多的女子同居,与她有性虐待的关系。他后来娶了一位曾经持枪杀人的女子,对有这样的妻子非常自豪。

1913年5月25日,他第一次杀人,入室盗窃时杀死了一个正在睡觉的九岁小女孩。从此之后,他一发不可收拾,对暴力和杀人“乐此不疲”。根据警方后来的统计,在1929年2月—11月,他在杜塞尔多夫及其周边地区共杀害8人;在1929年2月到1930年3月他被捕的一年多里,他犯下了20多起预谋杀人罪行。这还只是证据确凿的案例,实际上遭受屈滕袭击的人肯定更多,死于屈滕之手的人也可能更多。

屈滕喜欢在夜间游荡,袭击落单的小孩和年轻女子,常用的凶器是剪刀、匕首和锤子。杀人得手之后,他喜欢在次日回到现场,观察人们的反应,享受自己的“成功”。他的杀人欲望显然有一种性变态的成分,比如他喜欢在尸体旁自慰。他有一次杀死了一只天鹅,喝它的血,还多次喝死者的血,因此被媒体称为“杜塞尔多夫的吸血鬼”。

当然,上面的情况是破案之后公众才知道的。例如,他在1913年的第一次杀人的真情直到将近二十年后才真相大白。屈滕的相貌也许不算英俊,但彬彬有礼,有亲和力,而且他爱打扮,衣冠楚楚,所以他经常搭讪陌生女子,成功率很高;而且他喜欢在案发后混到看热闹的人群中,甚至与调查案件的警察聊天,却从来没有被怀疑过。他看上去是个人畜无害的普通人。

并且当时的警方还不擅长公关工作。警方没有向媒体披露很多重要的细节,比如凶手有性变态心理,惯用剪刀,喜欢袭击小女孩等。公众既然对这些情况两眼摸黑,就很难相应地提高警惕,也就很难把怀疑聚焦到一个人身上。杜塞尔多夫警方一时间束手无策,只能收集群众提供的线索。这样的线索有12000条之多,其中至少有3条指向屈滕,比如屈滕的狱友指出他有类似的暴力行为,但幸存的受害者没有从屈滕的照片上认出他,而且屈滕的邻居也都认为他是个客客气气的老好人,所以警方没有在这条路线上继续追踪下去。

长期没有办法破解的连环杀人案造成了轩然大波,再加上媒体的添油加醋,杜塞尔多夫地区陷入了人人自危的歇斯底里情绪,当地警方承受不了压力,于是中央政府的内政部成立了专案组,从柏林请来了甘纳特。也就是他发明了“连环杀人狂”(Serienmörder)这个术语。

案子的转机是从一封送错的信开始的。1930年5月14日,屈滕在杜塞尔多夫火车站附近转悠,寻找新猎物。他跟踪一位名玛丽亚·布特利斯(Maria Butlies)的年轻女仆,她在路上遭到一名男子的纠缠和骚扰。屈滕“英雄救美”,赶走了那名男子。布特利斯十分感激,放下了戒备,在屈滕的甜言蜜语之下跟着到了他家。没想到进屋之后,屈滕也开始纠缠她。她激烈地反抗,于是屈滕答应把她送走。经过一处森林时,他企图将她扼死,但不知为什么又放弃了,把她带到一处电车站,放她走了。后来布特利斯把自己的遭遇写在一封信里,寄给自己的一位女性朋友。没想到这封信投递错了,收到信的人感到莫名其妙,将信交给了警方。

警方找到了布特利斯,让她去指认屈滕的住处。费了一番周折,布特利斯找到了屈滕的房子,并且见到了屈滕,但没有认出他来。不过屈滕认出了她,察觉大事不妙,就离开了自己租住的房子。警方找到了屈滕的妻子工作的咖啡馆,联系到了她,了解到屈滕失业并且外出的情况,向他发出了传票。后来警方高层有人批评了这种策略,认为这等于是向屈滕发警报,让他逃跑。

屈滕回到住处,从妻子那里得知自己受到警方传讯,在与妻子争吵时激动地说:“都是我干的!”后来他向妻子和盘托出了自己的全部罪行。妻子大受震动,建议如果万不得已可以一同自杀。屈滕不肯自杀,决定离开杜塞尔多夫,暂避风头,约定与妻子于次日见面。与此同时,又有别的幸存者指认了屈滕。于是警方在屈滕家守株待兔,逮捕了返回的屈滕太太。在审讯中,她把丈夫的罪行和最新的藏身处都招供出来。1930年5月24日,警方成功逮捕了屈滕。他没有反抗,并且在当天就坦然招供了多起罪行。有意思的是,他还自吹自擂,扩大自己的“战果”,比如他说自己在某地杀了某人,但查无实据。

屈滕的妻子因为“出卖”了丈夫而极其愧疚,精神崩溃,被送进精神病院。后来她换了名字,与丈夫离婚后搬到莱比锡居住。

屈滕虽然一度翻供,但铁证如山,最后不得不再次对自己的罪行供认不讳。最终他被判处死刑,按照当时德国的习惯被用断头台处死。科学家取走了屈滕的大脑,来研究他的变态行为。他的头颅在第二次世界大战后被带到美国,今天在威斯康星州的一家博物馆内展出。他的故事则被改编为许多小说、影视剧、舞台剧和音乐作品。

屈滕这样的骇人听闻的血案在魏玛共和国时期还有很多。根据纳粹党人的观点,魏玛共和国这样一个腐败的政治体制必然导致道德败坏和犯罪滋生。重大的刑事案件往往成为纳粹党攻击共和国制度的借口。

甘纳特在纳粹时期

甘纳特是一个对政治不是特别关注的专业人士。1933年纳粹上台之后,他仍然留在原职。新任普鲁士内政部长、纳粹党人赫尔曼·戈林就给了他一个任务,让他调查1931年3月29日柏林警察保罗·苍凯特(PaulZänkert)被杀的悬案。甘纳特证明了1932年12月逮捕的一名嫌疑犯(KPD党员)是凶手之一。

甘纳特还调查了著名的比洛广场谋杀案(就是《巴比伦柏林》和《湿鱼》中年轻警察耶尼克被杀案的原型,不过小说和电视剧都对案情有很大的改编)。比洛广场是当时实力强大的KPD总部所在地。1931年8月8日,KPD在比洛广场上组织游行示威,警察强行清场,在混乱中打死了一名年轻工人。为了报复,两名KPD党员埃里希·梅尔克(ErichMielke)和埃里希·齐默尔(ErichZiemer)在次日枪杀了两名巡逻的警官。这起谋杀是KPD领导层计划和组织的,主谋是KPD的国会议员汉斯·基彭贝格尔(HansKippenberger)和海因茨·诺伊曼(HeinzNeumann),以及另一名干部米夏埃尔·克劳泽(MichaelKlause)。后来成为民主德国国家领导人的瓦尔特·乌布利希也在幕后支持。梅尔克和齐默尔杀人之后在党组织的帮助下逃往苏联。警方虽然怀疑是KPD党员开枪,并大肆搜查和逮捕,但案子一直没破。

纳粹上台之后,将这个悬案交给甘纳特调查。他领导下的调查组找到了凶手丢弃的手枪,甘纳特还亲自审理一些嫌疑犯,最后认定了两名凶手的身份。1933年4月23日,柏林地方法庭发布了针对梅尔克和齐默尔的逮捕令。但他俩已经逃往国外。克劳泽被判死刑,后来他向希特勒请求开恩,被改判终身监禁,1942年在狱中自杀。齐默尔后来作为共产主义志愿者参加了西班牙内战,在那里阵亡。梅尔克的人生更为“精彩”,后来成为民主德国国家安全部(即“史塔西”)部长,掌握这个要害部门三十多年。1993年,统一之后的德国法庭重申比洛广场谋杀案,判处梅尔克六年徒刑,但他在1995年即获得保释,2000年在德国一家养老院去世。基彭贝格尔和诺伊曼则于1937年在苏联死于斯大林的“大清洗”。

因为在这起案件中的工作,戈林提升甘纳特为刑警总监(Kriminaldirektor)。虽然甘纳特始终与纳粹党保持距离,但纳粹政府一再提拔这位明星侦探,他不久之后又晋升为政府与刑警参事(Regierungs-und Kriminalrat),被视为“柏林刑警领导层的主要代表”。

在纳粹统治的早期,柏林警察局A科的任务有所增加,规模也在扩大。1936年,A科拥有九个调查组。同年,柏林刑警在编制上脱离了柏林警察局,直接归中央政府领导。此时的甘纳特因为体重问题,不良于行,所以已经很少亲身到一线,而是坐在办公室里领导案件调查。他还培养和提拔年轻人,组织和安排调查工作,审核部下的工作,并撰写论文和报告,总结自己几十年的经验。值得注意的是,他从来不使用纳粹的术语,他的部下也绝大多数是传统的专业刑警,没有同情纳粹的人。

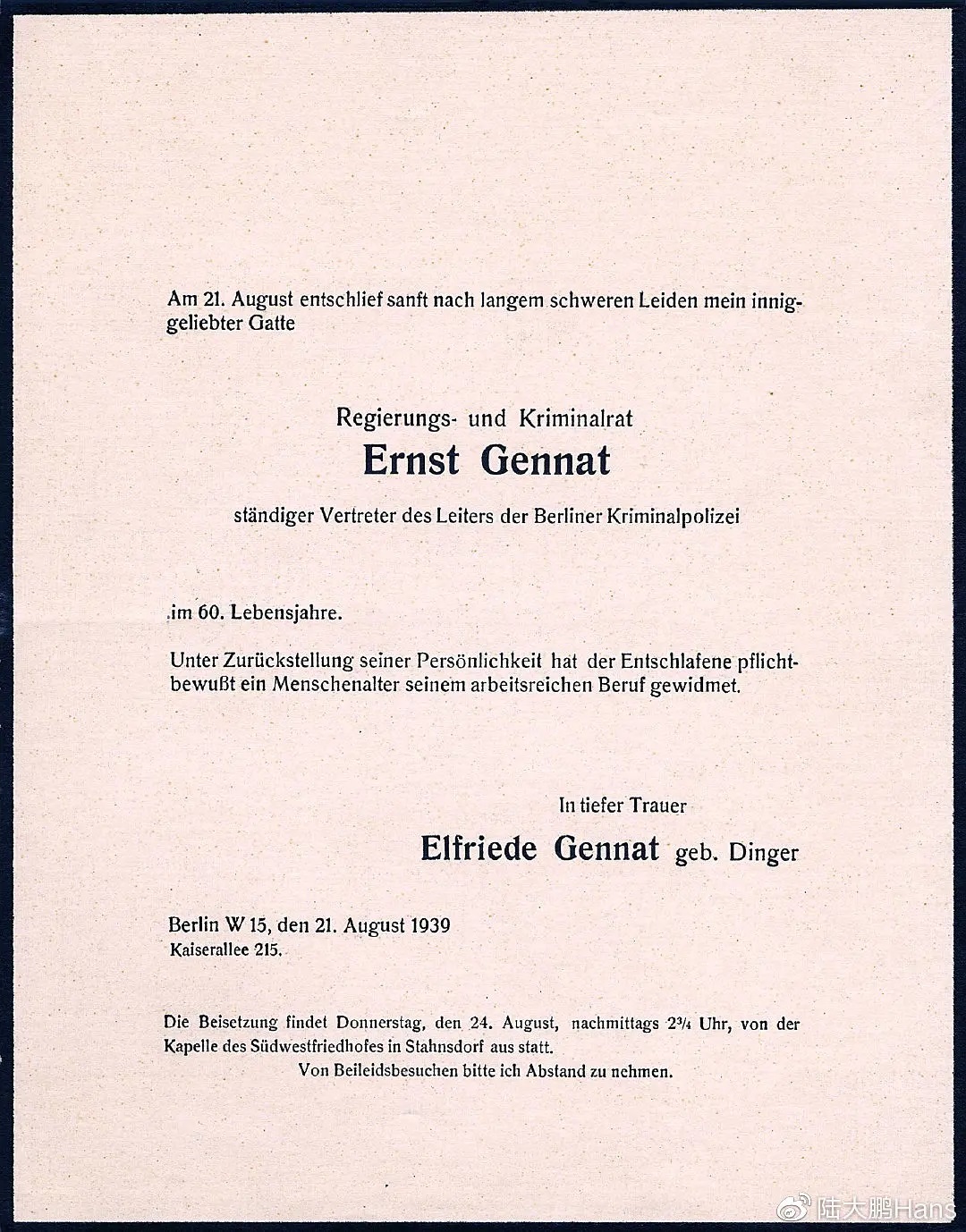

甘纳特当了一辈子的单身汉,但是出人意料地在1939年与年轻的女警察埃尔弗丽德·丁格尔(Elfriede Dinger)结婚。不久之后的8月21日他就去世了(他患有肠癌,但死亡原因可能是中风)。所以很多人猜测,他之所以结婚,是为了给这位年轻女子留下丰厚的抚恤金。也有人说,他之所以娶丁格尔,是因为她不愿意继续在纳粹领导的警队中工作,而她与经济条件很好的甘纳特结婚之后就可以辞职。

甘纳特的老同事伯恩哈德·维纳尔博士(Bernhard Wehner,1909—1995)这样描写甘纳特的葬礼:“在他的灵柩后方跟随着他曾经的学生们,那些已经成熟起来的年轻刑警,他们大多穿着党卫军制服,仿佛是在嘲讽这个具有人道主义精神的人。送葬队伍的最后方是他手下的探员们和他们的领导维尔纳堡。他们全都戴着大礼帽。他们当中没有一个人被上级认为有资格穿党卫军制服。两群人的差别极其明显。”据说一共有2000名柏林警察为甘纳特送行。

甘纳特是一个跨越时代的人,亲身经历了现代警察在组织和刑侦技术上的突飞猛进。他不是福尔摩斯和波洛那样的推理“天才”,而是依靠有条不紊的调查和组织工作来断案。毕竟天才是罕见的,真实生活中的破案更多依靠高效的组织和一丝不苟的工作。所以甘纳特的破案过程并没有什么浪漫色彩甚至神话色彩。现代警察就是这样的。

甘纳特死在第二次世界大战爆发之前,没有亲眼目睹和经历战争的劫难、德国人的癫狂丑态和他心爱的柏林城的化为瓦砾的悲惨命运。在他死后不久,德国的整个警察系统都被纳入党卫军的架构,就连调查普通刑事案件的刑警也不得不穿上党卫军制服,伯恩哈德·维纳尔那样的专业侦探也免不了为虎作伥。在这个层面上,甘纳特是幸运的。