—— by 南方人物周刊 作者: 苏泊

2020年,他们因为利益走到一起,又因为利益走向对立。这个位于河南郏县的口罩厂,见证了一拨又一拨人美梦的缘起与破灭。进入2021年,对他们中的许多人来说,围绕口罩的往事仍像根刺,卡在心间,让2020难以被翻越

2020年12月16日上午,河南平顶山郏县圣光产业园8号楼3层,周世国和同伴们正从车间往外搬东西。周世国45岁,直到2020年年初,他的职业还是厨师,此后他一心扑在口罩机上。

和他搭手的是几个年龄相仿的中年男人,另有两个年轻些的,一个自称是地产公司员工,业余时间做些小生意,另一个是个头不高、面庞稚嫩的搏击教练。他们曾是陌生人,因为2020年初先后在圣光口罩厂投资口罩机而结识。

他们曾是8号楼3层的一车间和二车间的常客,如今只能以“还有些个人工具和材料未搬走”为由进入。这家出入口装有人脸识别设备的工厂,早已不欢迎他们。

车间停工许久,沉寂多时,靠出口的房间,原本摆满了口罩机,现在大多已被清空。再往里走,还能看到几十台口罩机,一排排未装耳带的口罩半成品静静地躺在履带上。要把东西抬到走廊,需穿过一间更衣室,走道狭窄曲折,两侧是米黄色的方格储物柜,几乎每格柜门上都写有黑字人名,大多是曾在这里安置口罩机的机主。

更衣室停用已久,昏暗无光,只有密密麻麻写满名字的方格,记录着车间曾经的喧闹。

“每天有一百多辆车往厂里运口罩机,把省道都给堵了”

这些陌生人的人生曲线最初交会于2020年4月。

在漫长的抗疫时间轴上,2020年4月是个重要的时间节点。4月8日零点,武汉全面解封,76天的封城生活画上句号。在联防联控机制下,国内新增发病人数持续下降,抗疫重点转为防控境外输入。而彼时,周世国同样站在一个重要的人生节点。

周世国是河南安阳滑县上官镇武安寨村人。2020年初,他在郑州一家餐饮公司做厨师,月薪四五千元。新冠疫情暴发后,他早早返回农村老家,之后经历了封村封路。到了4月,很多行业陆续复工复产,可本地餐饮业依然未有复工迹象。

困在家中三个多月,坐吃山空,周世国越待越烦躁。他所在的上官镇距离长垣市仅有三十多公里,长垣在疫情前就是国内三大卫材基地之一。疫情暴发后,口罩产销在当地成为一桩“全民生意”,疯狂的市场、暴富的神话撩拨着一些焦躁的心。

周世国从滑县做塑料制品生意的朋友那儿偶然得知了一个“诱人”的商机——投资口罩机。据朋友介绍,河南豆瓣医疗器械有限责任公司(注:以下简称“豆瓣医疗”,成立于2020年3月9日,经营范围包括生产、销售:第一类、第二类、第三类医疗器械)正在公开招租口罩机,开出的合同待遇丰厚:投资三十多万元买台平面口罩机(也称打片机),再雇一名技术员,顺利投产后,每天能拿到9500元的设备使用费,而生产所需的厂房、原材料和产线工人都由承租方解决,合同持续一年。

周世国算了笔账,按照招租条件,一个多月就能回本。之前长垣也有过类似的机器招租,但对方只提供场地并协助销售,原材料需要机主自行解决。比较起来,豆瓣医疗的合同优势明显。

除了高额利润,豆瓣医疗承租时使用的身份也是周世国甘冒风险的原因。据合同显示,甲方豆瓣医疗是圣光医用制品股份有限公司合作伙伴(以下简称“圣光”),有权放置口罩机(平面口罩机/立体口罩机)在圣光进行加工生产。

据圣光集团官网介绍,圣光的前身是濒临倒闭的平顶山圣光医用制品厂,2000年由董事长周运杰承包。2012年前后是圣光的高光时刻,“圣光”品牌一度被原国家工商管理总局认定为“中国驰名商标”,然而从2014年开始走下坡路。根据《河南商报》2019年底专访,周运杰及其高管把圣光由盛转衰的主要原因归结为:企业盲目扩张、短贷长投、战略错位。

2017年9月、2018年3月,圣光集团主要板块圣光物流和圣光医用先后进入破产重整程序。2019年5月,平顶山中级人民法院裁定,圣光集团所属23家关联公司进入合并重整程序,接受所有债权申报总额超过103亿元,并指定郏县政府成立的清算组及中介机构为管理人。

周世国并不了解圣光的过去,“圣光在我们这片名气很大,再一听说是政府在管理,更觉得没问题。”根据公开报道,2020年1月底,即有工业和信息化部驻企特派员帮助圣光解决供应渠道等生产难题;2020年3月,平顶山三大国企平煤神马、平高电气、平煤机还宣布,共同援助圣光口罩生产线的安装、调试和生产工作。

“高收益、有保障”,投资者趋之若鹜。周世国回忆道,“我们去跟豆瓣签合同时,他们说机器差不多都招够了,最后好说歹说才同意和我们签。”据他所知,当时和豆瓣医疗签约的机主超过百人,许多来自河南农村。“一台打片机的价格大概在32万元,我只能拿出12万,剩下的钱是从父亲、弟弟和朋友那里借的,”周世国介绍,这种凑钱买机器的情况在农村机主中十分常见,“一台机器背后就是好几个家庭。”

4月中旬,周世国通过朋友成功从东莞“抢购”到一台打片机,随后,他跟机器同日抵达郏县。“当时声势很大,那么宽的省道,每天来往郏县的车辆能把路都堵上。”省道上如此,县城更是热闹。周世国回忆,2020年4月,从各地运来机器的外协厂商、口罩机主几乎把县城所有宾馆全部住满。

因为厂区短期运抵的机器太多,直到次日,周世国的机器才被起重机吊进8号楼3层2号车间。和他的机器码放在一起的,还有其他24台打片机。根据之前和豆瓣的口头约定,机器调试完三天后就可开工。

周世国满怀激动,期盼着机器能快速运转起来,尽快兑现合同中的丰厚利润。“既给自己挣钱,又给国家防疫做贡献,谁不想做这事。”

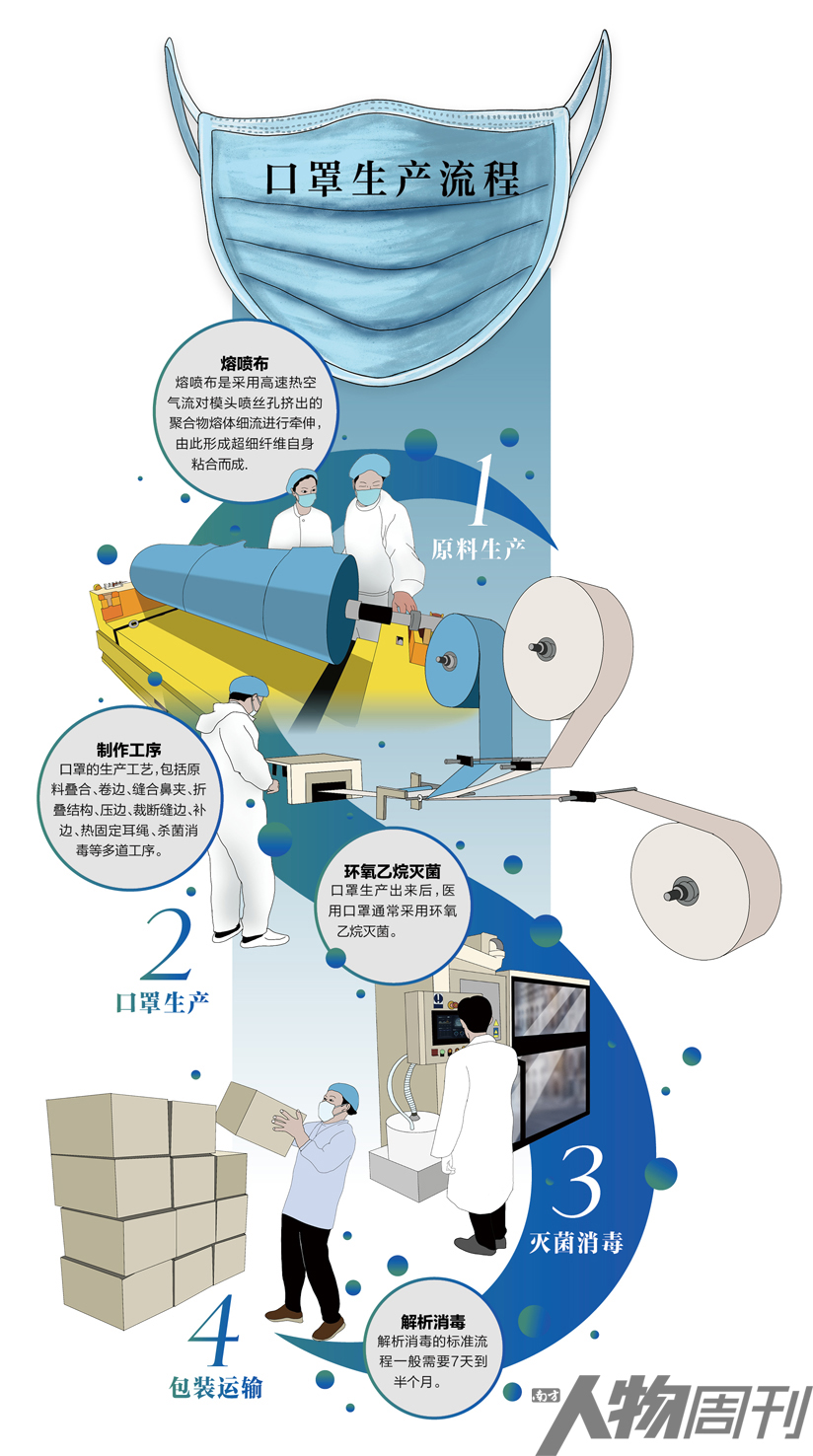

口罩生产流程

“我们看中的是资质,有没有生产能力并不关心”

和周世国一样,2020 年4月,任志强也在圣光工厂安置了口罩机。不同之处在于,任志强是代表丽水市贝茜防护用品有限公司(以下简称“丽水贝茜”)和圣光直接签订的口罩生产合作合同。丽水贝茜与豆瓣医疗一样,同是圣光的外协生产厂商(下称“外协厂商”)。

任志强此前从事国际贸易。疫情暴发后,海外客户对防疫物资的需求暴增,他和合伙人在2020年4月9日创建丽水贝茜,并顺利拿到第二类医疗器械经营许可证,向国内厂家或代理商采购防疫物资,出售给海外客户,赚取差价。疫情期间,这是桩不错的生意。

任志强在向安徽永易智能科技有限公司(下称“永易”)采购口罩的过程中了解到圣光。疫情前,永易的母公司在深圳,主要从事物联网以及智慧城市业务。2020年3月,永易经另一家厂商介绍,接触到圣光,后者当时正在广泛招募外协厂商。

据永易负责人李善会向本刊出示的一份《口罩生产线项目合作协议》,永易和圣光的合作方式如下:甲方(圣光)提供厂房、员工、水电、原辅材料、流动资金、灭菌设备等,乙方(永易)提供口罩生产专用设备;合作项目产出的口罩双方平分,属于乙方的半数产量,乙方需以成本价采购,其中一次性使用医用口罩0.76元/只、医用外科口罩价格为0.86元/只,执行价格随甲方成本变动而变动。

3月中旬,任志强曾随李善会去圣光工厂考察。“当时我们最关心的就是圣光的资质(编注:第二类医疗器械设备生产许可证)。至于它有没有生产能力,有没有设备,我们并不关心。就算没有,我们也可以去找一些设备方合作或者购买设备”,任志强说。离开郏县后,他在永易下了订单。不久,他再度返回郏县,与圣光签订了 “平分产能”的合作协议。

从协调和对接资源的中间商转为合作生产商,扎根越深,风险越大,最直接的诱惑仍然是利润。任志强测算,如果单纯下单,利润“也还可观”,如果跟圣光合作生产,按照合同,利润会“非常好”。任志强称,当时贝茜有大量潜在订单,“市场价在2.5元/只时,我们会签一个2元/只的长期合同,比如10个月,期间所有口罩客户会按2元/只付费。长期订单可以规避市场价格波动,保证利润稳定。”

因为合同签订的时间比永易晚了近半个月,丽水贝茜和圣光约定的采购成本价稍有上升(医用外科口罩为0.9元/只),但对比外接订单价,依然有较大的利润空间,这也让任志强默认了圣光删掉合同中部分“违约条款”的举动。

2020年4月,口罩机售价高昂,部分知名品牌一拖一口罩机的价格可达每台70万元左右。任志强估算,永易在口罩生产设备上的累计投入超过一千万元。和永易一样,任志强购买口罩机的资金部分来自客户预先支付的口罩货款。

“3到5月,这种设备进厂、产能分配的合作方式在国内非常流行,不只是郏县,山东、广州、浙江都有。”任志强介绍,在圣光,像丽水贝茜、豆瓣医疗这样的外协厂商曾有百余家。这种合作建立在各取所需的基础上,“很多有订单的企业不具备生产资质,而有生产资质的大多是像圣光这样注册较早的老厂。那时候国内产能释放得很快,厂家都在争取国外订单,会看重合作企业的外贸能力,比如我们手上一些高价的、长期的订单。”

在接受《南方人物周刊》采访时,圣光创始人周运杰将疫情前处于破产重整状态下的圣光形容为“一个病人”,“无论从声誉还是信誉上都受到创伤,经营面临一定困难。”他介绍,疫情之前,圣光仅有5台口罩生产设备,虽然疫情后购入58条平面口罩生产线,但自有产能远远无法满足国际市场需求。考虑到国内市场逐渐饱和后,可能会有大量“小乱差”设备商因不具备出口资质或缺乏海外订单而产能闲置,圣光管理层做出了利用自身优势整合市场资源的决定,希望通过设备合作快速扩充产能。

疫情之下,围绕手握口罩生产资质的圣光,一个看似多赢的利益链条迅速串联起来:对于破产重整中的圣光,以品牌和资质为杠杆,撬动闲散社会资本,迅速组织大量生产设备进场,并引入有外贸能力的公司,如若资源整合得当,就能转危为机;对于永易和丽水贝茜这样的公司,背靠圣光,有机会将自身优势资源转化为市场收益;对于周世国这样的个人投资者,可以借助豆瓣医疗这样的平台,将机器安置在圣光生产,不仅能一洗复工无望的苦闷,还有可能赚取超额利润……

然而,现实并未沿着外协厂商和机主们设想的道路行进,硬币的另一面很快翻转过来。

外协厂商无法释放产能

据李善会介绍,2020年4月下旬,永易的机器一直在调试,但产能释放卡在了包括熔喷布等核心原材料的供应上。

那段时期,熔喷布普遍供应紧张,市场分为政府管控市场和非管控市场。前者货源来自大型央企,价格较低,但多采取定向供应,无法满足所有市场需求。而非管控市场的熔喷布价格则一路高涨,同时频现生产无序、以劣充好等乱象。

“一开始是没有原材料,后来能提供了,质量又常不合格,也会导致生产能力下降。”李善会回忆。

周世国的处境更糟。他的打片机自运进车间后,一直没能开工。打片机产出的是半成品,只有口罩片没有耳带,需要另配点焊机才能产出成品。点焊机由豆瓣医疗出资添置,最初豆瓣给机主配备的是单点点焊机,一台打片机需要配备多台单点点焊机。“打片机出片快,但点焊机点得慢,当时除了打片机,其余位置堆满了点焊机,又占人又占地,也不好管理。”于是,单点点焊机逐渐优化为双点点焊机。

周世国记得,点焊机往往几天才能到位几台,运达后还需要安装和调试,“打片机早就调试好了,一直无法开工就是因为点焊机。” 到5月中旬,一车间率先调试好机器,开始生产,而周世国机器所在的二车间仍在等待设备调试。彼时,熔喷布的供应依然紧张。据一车间的多名机主回忆,当时厂里仓库每天会分配一到两次熔喷布。“说是分配,其实工人都是趴在熔喷布上抢。你不抢,机器就干不了活。强势一点的,就能多抢来那么几十公斤。”一名机主对本刊回忆。

这样拼抢熔喷布的场景,永易并未经历。据李善会妻子吕哲香介绍,前期熔喷布供应紧张,影响生产,他们曾花费大量精力和资源协助圣光外采熔喷布,并着重维护了“和部分圣光管理人员的私人关系”,“和他们(个人机主)比,我们付出真的不一样,所以能拿到的熔喷布数量也大一些,生产能力就比较强。”

吕哲香回忆,2020年5月1日到5月10日,永易的设备累计生产了几十万只口罩,越往后生产越快, 5月11日到30日,总产量达到850万只。

可变数再度袭来。

单方面变更合同、车间被消防查封

进入到5月,圣光集团突然宣布终止与外协厂商平分口罩产能的协议。

“5月10日,有朋友发给我们几张图片,内容是圣光内部群公示的一则通知,宣布取消口罩产能分成模式,统一改为支付加工费,以规范管理。文件落款日期是5月1日。”李善会称,这是他第一次得知圣光不分产能的决定。

任志强则回忆,同日,丽水贝茜的一名负责人被通知开会,会上圣光宣布“不分产能”,称变更原因是“部分外协厂商的口罩售价低于圣光,扰乱了价格体系”。

“最初,有外协厂商(每只口罩)七毛多的成本价拿货,卖三块钱,我们自己是卖一块多。后来成本价上涨到(每只)两块多,我们自己卖三块,有的厂商又在外面卖两块七、两块八。四月份这种现象很严重,很多客户都反映到我们这里,影响了品牌声誉。”周运杰对记者说,他目前是圣光集团最高决策委员会成员。

“我们肯定没有扰乱价格体系,大家可以当面核对合同,我们同期签署的合同价格都是高于圣光的,”在任志强看来,这次会议“不是探讨,就是通知”。

2020年12月16日,车间里大多数外协机主的口罩设备已被清空。

周运杰称,圣光曾在2020年4月28日召集部分外协厂商开会商讨变更分成模式,“不能说百分之百同意,有些人不同意,也得服从多数的意见,保护大家的共同利益。”不过,永易和丽水贝茜均声称,没有接到通知参加此次会议。

在四川明之鉴律师事务所杜斌律师看来,周运杰“少数服从多数”的说法在法律上立不住脚,“在没有获得乙方同意的情况下,圣光单方面变更合同是没有法律效力的。根据合同的相对性原理,圣光无权强制乙方执行所谓多数人同意的新条款。”

虽然“平分产能”的模式是之前促成合作的核心前提,可多次沟通无果后,考虑到前期投入巨大,任志强选择继续生产,领取加工费。同时,他也持续与多方沟通,并拒绝签署新的协议和保证书。

圣光集团宣布“不分产能”的文件出台,意味着李善会和任志强从自带订单、平分产能的外协厂商“降级”为加工商。由于不再平分产能,后者期待的“低买高卖”难以为继,更急迫的问题在于,原有的交货模式也被打破了。由于部分客户预订款已被用于购置和添加设备,以及支付员工工资、住宿等开支,为了履约5月前已经签好的交货协议,任志强只能从圣光或者圣光的代理商处拿货。

“从圣光那里拿货价格都很高,最高到过3.7元/只。后来我们转而跟另一家企业拿货,那家企业因为跟圣光高管关系好,能以较低价格拿出一些货,他们给我的价格在每只2.35元到2.45元”,任志强说。

在任志强看来,“平分产能”的废除将自带订单的外协厂商逼入了一条死胡同。“我们接的大多是海外单。海外国情不同,审核流程长,资质报备过审后,无法更换成其他品牌。”

任志强介绍,当时所有口罩出货都需圣光管理层拍板,除了出价高,也要看“关系硬不硬”。李善会向本刊出示的多份银行转账记录显示,其公司早在4月就开始向圣光买口罩以完成客户订单。“那时候机器产能还没上来,为了履约,我们从圣光高管手上买过几批不含税的口罩,直接把款打到个人账户上,单价比我们接的订单价还高。”李善会提供的转账信息显示,这种公户转个人户的操作从4月9日持续到5月2日。

与圣光集团的原有协议被迫更改后,外协厂商陆续发生大量订单违约现象。任志强出示的一份立案时间为2020年6月9日的法院民事调解书显示, 被告丽水贝茜若无法在6月底及时交付口罩,需要返还原告数百万元的货款、数十万元的违约金以及财产保全费等。这份合同的签订日期就在2020年4月30日,圣光集团决定终止平分产能的前一天。

上游厂商签订的平分产能合同无法执行,影响迅速传导到了周世国这样处于利益链下游的个体机主身上。

据豆瓣医疗负责人黄颜凯介绍,从2020 年4月机器进驻到5月31日,豆瓣招募的所有机器一共生产了近200万片成品,另有两百多万片半成品。“加工费也是圣光单方面通知,一降再降,不同意就不给结账,”黄颜凯称。除了向部分提供机器参与生产的机主支付相应的加工费,豆瓣医疗始终没能兑现之前合同约定的单日近万元的机器使用费。

周世国的打片机所在的二车间,双点点焊机直到5月底才陆续调试完毕,他原本期待6月能开工,可希望再度落空。6月2日上午,8号楼突然被消防查封。

本刊记者从郏县消防救援大队获取的一份落款日期为2020年6月2日的“临时查封决定书”指出,临时查封8号楼的原因是“建筑消防设施严重损坏,不再具备防火灭火功能”。

从6月2日被贴封条到6月下旬解封,再度失去的二十来天,让周世国愈发焦灼。从4月进驻,一直到6月底,他的打片机一片未产, “丰厚利润”的幻梦一步步踏空。

生产销售乱象:

用白板口罩、改生产日期

出问题的不仅是合同,还有口罩质量。

白欣(化名)是宁波一家贸易公司的负责人。2020年4月初,白欣开始接触永易,后者出示了与圣光签订的产能分配合同。她觉得“厂商联谊”是“不错的资源整合模式”。4月24日,她的公司与永易签订采购合同,约定以2.5元/只的价格向永易采购1000万只圣光品牌医用外科口罩,并于5月16日一次性出货。

到了交货期,这批货却引起了白欣的质疑。5月23日,她来到郏县找圣光做产品鉴定。在比对了合格证字体等信息后,圣光判定她收到的那批货物为假冒产品。得知结果后,白欣全数退货,并要求永易退还货款。因为永易严重违约,白欣所在公司后来将永易告上法庭。

客户的出货期在6月1日,为了不违约,白欣必须在一周内从圣光买到1000万只口罩。在当时的市场环境下,要在如此紧张的时间内备齐货,难度很大。在圣光的配合下,白欣以 2 元的单价购买了800万只,并通过代理商购买了另外200万只,按时完成了交付,“中间打点了很多人。”

白欣在郏县待了一周,以确保货物不再出差错,那一周被她形容为“人生最灰暗的时段之一”。

虽然圣光出厂的800万只口罩手续齐全,但白欣对这批货物的实际来源存疑。在圣光厂期间,白欣曾看到一箱箱没有包装和品牌信息的口罩从货车上搬运下来。这些被业内私下称作“白板口罩”或“白片”的“三无产品”构成了她那批货物的主体。

2020年12月16日,圣光厂门外一棵树上的口罩机广告。

根据圣光提供的资料,部分外协厂商在生产中多次出现不合规操作,比如口罩不遮鼻、不穿洁净服进车间等。外协厂商认为这反映了圣光车间管理混乱,圣光则认为管理不善的责任在外协厂商和个人机主

“白板口罩”并非唯一的问题。白欣透露,这800万只口罩在出厂前还被拆箱换过批次。“换批次就是把生产日期往前调。”她解释。

医用口罩通常采用环氧乙烷灭菌,灭菌后会在口罩上残留,残留物不仅会刺激呼吸道,还可能致癌,所以要求通过解析方式,使残留的环氧乙烷释放,经检测达到安全含量标准后,才能出厂上市,解析消毒的标准流程一般需要7天到半个月。

调整批次后,白欣那批口罩的生产日期被改为2020年5月初。据白欣介绍, 换包装的费用是20万元。“这是你情我愿”,虽然不安,但在那种环境下,她选择遵循游戏规则。

然而,这批口罩还是出现了质量问题。“客户多次对货物进行抽检。截至2021年1月6日,十份测试报告中有四份未通过血液穿透测试。目前海外客户要求我们补发同型号医用外科口罩800万只,并承担由此产生的验货、测试、国内外陆运、海运费及港杂费等。”2021年1月11日,白欣介绍说,“我们已经发函给圣光。”

李善会透露,他在4月下旬曾帮圣光去云南、南昌等地搜集过“白板口罩”的货源。 “圣光有一套验收标准,样品检测合格后,圣光会定期定量采购。不过因为我收来的样品送检后都不达标,就没有促成大批量交易。”李善会回忆。

另一名与圣光集团签订平分产能合同的企业负责人也向本刊承认,曾给圣光送检过“白板口罩”样本。据该负责人提供的数份落款日期在2020年4月的口罩检测结果,这些“白板口罩”的来源厂商包括“山东永鑫”、“河南飞达”等。

如果各项标准达标,厂商是否可以将“白板口罩”包装后以自有品牌销售?2020年12月17日,郏县市场监督管理局党组书记李相法在接受《南方人物周刊》采访时明确表示,这属于违法行为。

李相法同时向本刊证实了“市场监督管理局曾查处过一批‘白板口罩’”的传言。他介绍,郏县市场监督管理局曾于2020年6月10日左右接群众举报,前往圣光检查一批可疑口罩。执法人员到场后,在圣光厂门外发现一辆装有大量口罩半成品的货车,这些口罩半成品没有独立包装和商标,总量达到200万只,该局当场查封扣押了这批货物。

不过,圣光并未因此受到处罚。“经查,这批货不是圣光生产的,也不是圣光购买的,(之所以停在圣光大门口),是为了找地方检验。因货物是从长垣流出,在向省局汇报后,我们把案件和前期调查结果移交给了长垣市场监督管理局,他们对长垣相关厂商做了处罚。”李相法说。

周运杰在接受《南方人物周刊》采访时,否认了圣光曾经购买过“白板口罩”并更换生产批次等情况。

圣光:外协设备带来了“一些烦恼”

2020年12月17日,在被问及如何看待圣光集团2020年的表现时,周运杰表示“基本满意”,“不满意”的是外协口罩机带来了“一些烦恼”。

圣光出示的文件中附有多张外协厂家(包括豆瓣医疗、永易、丽水贝茜)外聘生产人员不合规操作的图片,其中就包括不穿洁净服进车间、生产时口罩没有遮挡住鼻子、物料遮挡消防通道、私自丢弃物料等行为,并有警告处罚通告。在他看来,合作期间几家公司不同程度存在设备进场时间慢、设备模块不匹配、生产管理不规范、质量管控不严、拖欠员工工资等问题,也给圣光带来了一定的负面影响。

周运杰认为,圣光集团不应该为他人的投资亏损负责,“疫情发展和市场变化,谁也预判不了。我们一直没有保证他们能生产多长时间,也没保证他们能赚多少钱。任何投资都是有风险的。他们没有这个心理准备,有失落感是肯定的。”

不过,在杜斌律师看来,圣光集团至少负有两方面责任:首先,废除产能分配模式,单方面变更合同,属于违约行为;其次,6月消防查封是因为场地消防设施严重损毁,圣光负责提供生产场地,理应负有赔偿责任。

然而,目前无论是豆瓣、永易,还是丽水贝茜,均未起诉圣光。另一家外协厂商曾私下表示,法律途径不是最好的选择,“如果起诉,首先面临起诉金额的问题,如果计算企业的潜在订单损失,起诉费和保全费加起来是笔不小的数目,这还不算聘请律师的费用。以我们现在的经济状况,已经很难承担得起。”

除了诉讼成本,外协厂商面临的更大困境在于赔偿难落地。“圣光目前处于破产重整状态,偿付能力有限,即便外协厂商最后打赢了官司,很大可能短期内也拿不到钱,这背后上诉人既要付出经济成本,也要承担较大的时间成本。所以最好的方式还是双方协商解决,”杜斌律师向本刊分析。

根据圣光早前提供的资料,疫情期间集团各企业克服重重困难,保障生产:从新冠肺炎疫情暴发到2020年12月中旬,圣光集团累计供应医用防护服 487万套、医用手术衣1179.36万套、医用口罩 5.388 亿只,其中,主要发往武汉的医用一次性防护服累计43.986万件,紧缺时占全国供应武汉总量的三分之一。周运杰介绍,目前圣光的重整已经进入尾声。据大河网2021年1月11日报道,圣光集团目前已完成战略投资招募工作,破产重整阶段性目标实现。

虽然任志强曾屡次表达对当地营商环境的失望,但他并没有彻底斩断和圣光的合作,“我们之前向有的客户报过圣光的资料,他们有补单需求时,我们还会来拿点货。”2021年1月6日,本刊再次采访任志强时,他依然在做医疗防护用品的生意,“口罩、疫苗、试剂、防护服”都有涉及,主要是跟广东和江苏的公司合作。他称,“最近订单很多,相比年初,有更多合作伙伴可以选择。但现在利润太低,去年投资的亏损短期内很难弥补回来了。”

吕哲香和李善会的境遇差不多。“一边处理起诉官司,一边在做着小生意,但对于还债务远远不够。”2021年1月8日,吕哲香对本刊说。

而对于周世国,选项则不多。2020年6月底至7月初,周世国的打片机就从圣光厂拉走了。“当时豆瓣说会重新招募自动化程度更高的一拖一机器生产,利润给我们分成,约定两个月内每位机主提够25万元为止。可现在到手的也就万余元。”

机器从圣光拉出来后,周世国没好意思拖回家,一直停放在镇上朋友家,“现在一台打片机2000元都卖不到,机型早被淘汰了,已经是一堆废铁。”